20世纪50年代以来,普陀区医疗卫生体系逐步完善。1950年,原普陀区卫生事务所改组为区卫生科及卫生防疫站、诊疗站,贯彻市政府以“预防为主”的卫生工作方针,开展群众性的爱国卫生运动,并通过建立“劳保医疗”“公费医疗”等医疗卫生体制,满足劳动人民急剧增长的医疗保健需求。1960年,区卫生科改为区卫生局建制。20世纪80年代,随着药品涨价与更新换代,以及引进先进医疗设备和新医疗技术的应用,劳保医疗费用和公费医疗费用大幅度上升。1984年起,全区实行医疗卫生体制改革。1999年,区卫生防疫站拆分为新的区疾病预防控制中心和区卫生监督所,公共卫生和疾病防控的内涵发生重大改变。20世纪90年以来,通过实行劳保医疗和公费医疗并轨,打破医疗机构行政隶属关系和所有制限制,优化调整区域医疗资源,全区的医疗卫生、预防保健、医学教育科研等均有明显进展。2013年,区卫生局的职责与人口计生委的计划生育管理和服务职责整合,组建普陀区卫生和计划生育委员会。

一、爱国卫生运动与“国家卫生区”的创建

民国时期,普陀区境内卫生条件极差,天花、霍乱、伤寒、白喉等急性传染病流行。育龄妇女频繁生育但婴儿存活者甚少。工厂患职业病者甚为普遍,每年死于职业病的工人不计其数。如大昌石粉厂车间中矽尘弥漫,伸手不见五指,自1947年开办至1954年,该厂常有工人中毒事件发生。电镀厂中铬酸中毒也相当严重,有数据表明7成以上工人有中毒迹象。1949年时,区境内仅有医院4家、卫生事务所2家,医技人员312人,私人开业医生171人,医院有病床112张,每万人拥有病床不足1张。1950年,区政府贯彻“预防为主”的卫生工作方针,建立区卫生防疫站,并成立区清洁卫生委员会,开展以除“四害”、讲卫生、消灭疾病为中心的群众性防疫卫生运动。1952年初,普陀区成立了市防疫委员会普陀区分会,结合反对细菌战,开展群众性爱国防疫卫生。同年6月,区防疫分会和区清洁卫生委员会合并,改名为区爱国卫生运动委员会,发动群众进行爱国卫生大扫除,制订爱国卫生公约,开展红旗竞赛等活动,此后逐步形成持久性的爱国卫生运动。1955年下半年,全区为了控制蚊蝇VE生地,改善环境卫生,疏通沟99条,长6814米,总面积达1.77万平方米,挖出污泥9516.25立方米,建造闸门4座。1956年后,全区采取“条条动员、块块领导”的方法,逐步形成爱国卫生运动网络。此后,全区组织了多次声势浩大的爱国卫生突击活动。

爱国卫生运动的开展对重大传染病的防控成效凸显。1951年,全区消灭了天花。至1958年,全区几种主要传染病被消灭或被控制。伤寒发病率比1952年下降77.5%,副伤寒发病率下降约67%,白喉发病率下降约98%,麻疹病死亡率下降约84%;结核病死亡率比1955年下降超过98%。与此同时,通过改善工作环境,职业病也得到了有效控制。1958年,全区玻璃、搪瓷、耐火材料等行业车间中的含矽量、电镀厂铬酸浓度均符合国家卫生标准。1959年,接受体检的4558名接触矽尘的工人中,仅有1名矽肺患者。因采取各项防暑降温措施,高温作业工人中暑比例显著减少(1)。

1958年3月,副市长刘季平、金仲华在上海绢纺厂和福新里召开现场会,推广他们在全市首创的“七无三洁”(无蚊、蝇、鼠、臭虫、蟑螂、钉螺、麻雀及室内、公共场所、周围环境清洁)经验。同年,福新里、阜丰面粉厂、西康菜场被评为全国卫生红旗单位,胶州食堂被评为全市第一家实行食具消毒过“四关”(洗、过、消毒、保管)的卫生先进集体。1963年,华东师大被评为市卫生红旗单位,出席全国文教群英会,成为全市卫生四面红旗之一。1964年,全区有市卫生先进集体146个、卫生先进工作者226人。

长寿路是普陀区主要干道之一,商店鳞次栉比,居民人口众多,来往车辆络绎不绝,且是外宾来普陀区参观访间的必经之地。1965年,上海市爱卫会提出大搞卫生一条街活动,普陀区爱卫会开始筹备建立长寿路街道保洁委员会。按照计划,保洁委员会由27个单位的代表组成,整个长寿路划分为9个大组、18个小组开展卫生保洁活动(2)。区爱卫会还专门制定《长寿路一条街地段保洁制度》和《卫生一条街暂行标准》。同时,发动区内群众,积极开展消灭蚊蝇,加强饮食卫生,控制乙型脑炎和预防肠道传染病的活动,成效显著。“文化大革命”初期,爱国卫生运动几近停顿。1970年,普陀区成立除害灭病领导小组,领导区内的爱国卫生运动、防治血吸虫病和计划生育工作。同年,普陀区与嘉定县长征乡商定开展城乡卫生联防,建立城乡联防协作领导小组,推动该地区的爱国卫生除害工作,城乡结合部的生产队及各街道均配备专职除害员(3)。1974年,根据毛泽东关于卫生路线的一系列指示和市革委会的相关要求,普陀区发起了三次卫生突击活动,以除害灭病为中心,控制蚊蝇孳生地,消灭成蚊成蝇,降低蚊蝇密度,减少乙脑发病。鉴于冬春季节是流感、流脑等呼吸道传染病的多发季节,普陀区又于1974年冬和1975年春各开展一次以消灭过冬蚊蝇为重点的卫生突击活动。

这一时期,普陀区在防治传染病方面取得一定成绩,乙脑、流感等季节性传染病发病率下降,其他传染病也得到较好的防治。1971年7月,急性结膜炎(俗称“红眼睛”)在全区大流行,造成部分工厂、企业停工。区卫生部门及时跟踪疫情动态,采取防治措施,同时加强卫生宣传,普及防治知识,开展业务培训。1971年后,全区未再有急性结膜炎大流行情况发生。自1974年起,全区消灭丝虫病,1975年消灭白喉。

图7-17 1986年,卫生工作人员开展消除“四害”宣传(普陀区档案馆提供)

“文化大革命”结束后,区委、区政府恢复和健全各级爱国卫生组织,爱国卫生运动重新走上正轨。1980年,全区以防止肠道传染病为重点进行爱国卫生运动。1982-1984年,全市于每年3月开展“文明礼貌月”活动,治理脏、乱、差。1984年1月,上海市政府颁发《上海市城市市容卫生管理规定(试行)》,对违反者进行教育或处罚。1985-1986年,全市开展以市容、卫生、绿化为主要内容的区级竞赛活动,普陀区获第一名。1989-1990年,在城市卫生检查评比爱国卫生目标管理考核中,普陀区获第三名;曹安路街道被评为全国爱国卫生先进集体、市二级卫生街道;曹杨新村街道被评为市二级卫生街道;上海橡胶厂被评为市卫生标兵单位。

1991年起,每年的3月或4月是全市爱国卫生月。普陀区以创建“国家卫生城区”为目标,以等级卫生街道、卫生小区、卫生路段、卫生单位创建活动为契机,广泛开展爱国卫生运动。1992年,全区开展灭蝇、灭蚊、灭蟑达国标或市标活动。1994年9月,经市爱卫办组织灭蝇检查,普陀区达标率达到95%以上。区灭蚊鉴定组对曹安路街道进行考核,达到灭蚊先进城区标准,成为全市唯一蚊虫密度达标的街道。1996年,全区开展了“使世界清洁起来”卫生宣传整治活动。9月,国家卫生城市检查团来普陀区考核、验收,获得好评。1997年,经过市政府和市卫生局检查组的全面检查,各项任务完成情况都达到要求, 各项指标达到检查标准,普陀区首批进入了上海市卫生城区行列。20世纪90年代末期,全区急性传染病发病率已处于平稳可控状态,呈持续下降趋势。1999年12月,普陀区卫生防疫站撤销,重新组建普陀区疾病预防控制中心,以慢性病和传染病防治为主要工作内容。2000年,全区甲、乙类传染病发病11种计1930例,总发病率为230.59/10万,比1999年下降22.08%;肠道传染病发病率为87.33/10万,比1999年下降18.96%。2003年,在抗击传染性非典型肺炎(简称“非典”)时期,区卫生局及时制订、实施了预防和控制“非典”的应急预案,全面开展“非典”群防、群治工作。全区无一例“非典”病人发生。同年,全区9个街道、镇都创建成为一级卫生街道、镇;创建成40个卫生示范小区,3个市、区爱国卫生达标单位,6个区爱国卫生先进系统;基本巩固灭鼠、灭蟑达标成果,严格控制各类蚊蝇孳生地,成蚊、成蝇密度大幅度下降,未发生由虫媒引起的各类传染病。

图7-18 1999年,晋陀区疾病预防控制中心成立(普陀区档案馆提供,摄于2007年6月9日)

抗击“非典”过后,上海市提出实施建设健康城市三年行动计划,成为全国第一个提出建设健康城市的特大型城市。根据市政府《上海市建设健康城市三年行动计划》,自2003年起,普陀区开始制定《普陀区建设健康城区三年行动计划》。2005年第一轮三年行动计划结束,曹杨新村街道被评为市建设健康社区示范点,长征镇被评为市建设健康社区先进镇,长寿路街道、长风新村街道被评为区级健康社区示范点;杏梅园、子长小区等12个居民小区被评为市健康小区示范点,40个小区被评为区健康小区示范点;上海市测绘院等8个单位被评为市健康单位示范点,12个单位被评为区健康单位示范点;曾庆绘等2000户家庭分别评为市、区级健康家庭示范户(4)。其间,长征镇、真如镇于2004年成功创建“国家卫生镇”,长征镇又于2008年、2012年、2015年顺利通过国家卫生镇复审(5)。在2006-2008年第二轮三年行动计划中,普陀区继续以建设健康社区和健康单位为抓手,推进健康城区建设,并建立健康自我管理小组,以推行全民健康生活方式。至2017年,普陀区完成第五轮建设健康城区三年行动计划,全区建立916个健康自我管理小组,参与人数达1.6万人(6)。

“十二五”期间,普陀区传染病防控工作进一步巩固,第一类疫苗接种率达到98%以上,全区无甲类传染病报告,乙类传染病控制在历史最低水平。其间,积极开展人感染H7N9禽流感、埃博拉、中东呼吸综合征(MERS)等疫情防控,有序组织实施麻疹疫苗接种、消除疟疾等工作,完成“亚信峰会”等重点时期的公共卫生保障工作。

图7-19 2014年4月9日,普陀区媒介生物传染病应急处置演练(普陀区档案馆提供)

2013年,普陀区开始全力推进“国家卫生区”的创建,以建设美丽普陀家园为主旨,着重城区市容环境面貌改造、改观和改变。同年,全区通过开展“提升普陀形象、改善人居环境”的“5+X”专项整治行动[居住区环境专项整治、农贸集市环境专项整治、中小道路环境专项整治、城乡接合部(城中村)环境专项整治、“五小”行业环境专项整治、屋顶平台垃圾专项整治],有效整治创卫“重点项目”13件,基本完成创卫十大任务67项指标。2014年,全区继续推进“5+X”专项整治行动,加强环境常态管理,并强化病媒防制管理,以开展季节灭害活动和申报创建等级除害服务站为抓手,提高除害服务质量和应急处置突发事件的能力。

2015年,普陀区编制并启动第四轮公共卫生三年行动计划,推动“以疾病治疗为中心”向“以健康管理为中心”的转变,开展普陀区健康指数影响因素分析研究;促进医防联动、医防融合,不断提升公共卫生网络整体协同性和服务水平;推进实施国家和本市基本和重大公共卫生服务项目,进一步落实分级分类服务与管理,促进基本公共卫生服务优质均等,提高公共卫生服务与管理的精细化和全程化水平;加强专业公共卫生机构建设,健全运行管理机制,做到任务明确、能级清晰。同年,普陀区通过全国爱卫会评审,被命名为“国家卫生区”,并于2017年通过“国家卫生区”复审。

二、医疗卫生体系的建立与改革

为满足民众基本的医疗保健需要,自中华人民共和国成立伊始,国家即着手建立医疗卫生体系。1951年以后先后实行劳动保险医疗制度和公费医疗制度,政府对区内医疗卫生机构进行整顿充实,建立一批诊疗站、卫生所、门诊所和保健站。同时,积极组织引导私人开业医生组成联合诊所。

(一)医疗卫生体系的建立

1951年,国家颁布《劳动保险条例》,实施劳动保险医疗。全区有百人以上的公私合营工厂105家,8.97万职工享受劳保医疗待遇;百人以下的工厂789家,1.29万职工享集体合同制的劳保医疗办法。1952年7月,根据政务院《关于全国各级人民政府、党派、团体及所属单位的国家工作人员实行公费医疗的指示》,全区开始实行公费医疗制度,首批享受公费医疗者4300多人,指定在市第四公费医疗门诊部和市公费医疗医院诊治,由市卫生局公费医疗办公室直接管理。1957年新建普陀医院,后改组为区中心医院。1958年实施地段医疗保健负责制,调整医疗网点,将原有的联合医疗机构合并改建为街道医院。至1960年,除曹杨、宜川2所公办街道医院外,另建成7所集体性质的街道医院,全区形成较为健全的医疗卫生保健网络。

1960年,全区享受劳保医疗的产业职工增加到14.2万人。市卫生局将管理权限下放到区,区卫生局指定由普陀医院、利群医院、曹杨新村街道医院、区第一门诊部(后改名宜川路街道医院)等单位划块承担区属机关和事业单位干部职工的公费医疗任务。当年享受公费医疗人数为3860人,1965年猛增至9704人。区财政支出的公费医疗经费逐年增长,1965年9月,市卫生局作出公费医疗挂号费自理的规定。

图7-20 20世纪50年代末的上海市普陀医院(普陀区档案馆提供)

“文化大革命”期间,全区医疗卫生事业遭到破坏,已经建立的医疗卫生制度大多被否定。区内卫生系统推行“医生、护士、工务员一条龙”“听筒、针筒、铅桶大家一起拎、一起用”,打乱了合理分工,导致医院管理混乱,医疗事故不断发生,医疗纠纷迭起。区内所有私人开业诊所全部被勒令停业,全区药店也一律拒配私人开业的处方(7)。

20世纪60-70年代,卫生部门在开展巡回医疗和实施灾害救援方面取得一定进展。1965年6月26日,毛泽东提出要“把医疗卫生工作的重点放到农村去”。这次谈话被称为“六二六指示”,根据这一指示,卫生部决定将城市医疗卫生人员派到农村,开展巡回医疗。凡主治医师以上的医药卫生技术人员,除年老体弱多病者外,都要分期分批轮流参加。至1979年,区卫生部门先后组织12批共计610人的医疗队赴郊县农村开展巡回医疗。此外,1974年,普陀区抽调12名医务人员赴黑龙江省嘉荫县服务5年;从1974-1979年,普陀区先后组织4批共计60余人的医疗队赴贵州山区巡回医疗;1968年,纺一医院组织4名医生参加援外医疗队,分赴坦桑尼亚、伊拉克、摩洛哥等国工作;1974年,区中心医院派内科医生1人赴阿尔及利亚工作。1976年唐山大地震发生后,普陀区先后派出两批医务人员共93人随上海医疗救援队赶赴唐山参与救灾,抢救治疗了一大批重伤员。这种实施灾害救援的工作传统一直得以延续。在2008年的汶川抗震救灾行动中,普陀区医务工作人员同样在第一时间赶赴灾区。抗震救灾期间,区卫生系统共派出8批29人次医疗、防疫、卫生监督队员。救灾任务结束后,区卫生系统又先后派出3批24人次赴都江堰市玉堂镇开展灾后重建工作(8)。

(二)劳保医疗和公费医疗并轨

20世纪70年代后期,医疗卫生事业重新走上正轨。1977年,原公私合营商店职工1.2万人享受劳保医疗。1978年,大集体企业职工全部享受劳保医疗,街道集体企事业职工1.8万人享受部分劳保医疗。1979年,全区新办一批合作性质的企事业单位,1350名职工实行个人医疗保险。

1980年以来,由于劳保医疗费用大幅度上升,企业不胜负担,有些企业拖欠职工和医院医药费的情况十分严重。1984年起,部分企业对劳保医疗制度改革进行探索。当年6月,市劳动部门制定《关于在部分企业中试行医药费包于使用办法的几点意见》,并选择若干单位按照“定额包干,定期结算,超支实报,节余奖励”的原则试点,包干金额每人每月3~8元不等。后又试行个人自付门诊药费10%的改革措施,但进展不快,收效不大。

由于国家包得过多,公费医疗经费支出也持续上升。1985年,公费医疗经费人均支出比1984年增长26.8%。1986年,市卫生局和市财政局制定改革方案,首先在普陀区试行,在挂号费和用药方面作了具体规定,经费支出有所控制。1994年,普陀区开始贯彻实施上海市医疗费用“总量控制、结构调整”的改革方案,通过强化监督管理,落实次均费用、平均住院天数、单病种费用、药品比例4项指标,以控制医疗费用的过猛增长,降低不合理的药品消耗,减少不必要的检查。当年,全区减少医疗费用5000万元。

1995年8月,上海市城镇职工医疗保险(住院、大病医疗保险)制度改革试点模拟运转,拉开了全社会统筹的医疗保险改革的序幕。1996年5月1日,根据《上海市城镇企业职工住院医疗保险暂行办法》,企业劳保医疗纳入社会统筹的医疗保险范围。7月1日,上海市“三资”企业职工住院医疗保险制度出台。9月1日,区成立少儿住院基金管理办公室。11月1日起,享受公费医疗的人员也纳入了医疗保险制度的范围。至1996年底,全区有792家企业参保,投保率达到99.2%,三资企业参保率达到100%。1997年,医疗保险对象扩大到非公费医疗经费开支范围的部分事业单位职工,包括国有企业、外资企业中的中国职工、私营企业、个体工商户和合作联社等多种经济实体,私营企业参保率66%,个体工商户参保率36.5%,受保障人群35.6万人。

1998年,区医疗保险办公室提出改革措施:(1)拆除“所有制”围墙,将3家集体所有制的一级医院列为公费医疗门诊定点医院,完善区域内公费医疗网点布局,同时将上海铁道大学附属甘泉医院的放射治疗项目和上海纺织第一医院的高压氧舱治疗项目列入区公费医疗定点项目。(2)进一步规范转诊医疗行为,改变转诊医疗费用的结算方式,实行“转诊转费”。4月制定《关于公费医疗分级转诊制度的有关规定》,并于5月20日起上下级医院转诊转费结算开始运行。至年底统计,转诊费用比上年同期下降40%,并在预期的水平范围内波动。(3)改变统管公费医疗费用的支付方式,由原来“按服务支付”改为“预付制”,即一般门诊医疗“按人头付费”,住院医疗实行“总额预算”。实行上述政策后,公费医疗费用增幅得到控制,超支额比1997年度下降4.16%(9)。

2000年,上海开启新一轮医保制度改革。针对医疗机构医保管理中存在的乱收费、乱开药、乱化验等问题,区医保办开展医保监督专项治理,使全区医保费用及各项指标走势平稳。至年底,全区医保参保单位3050余家,覆盖人群约40万人。2001年,社会统筹和个人账户相结合的新医保制度全面运行。3月,辖区内享受公费医疗的机关和事业单位5.15万名在职及退休职工纳入基本医疗保险,实现公费医疗制度和医疗保险制度的历史性并轨。

(三)区域医疗资源优化调整

早在1956年,上海市就推行“就近行医、分级分工”的划区医疗制度。10月,普陀区成立划区医疗工作组,先行试点,逐步推行。1957年,全区按照就近就医原则,调整了劳保工厂职工及家属的医疗关系,明确了一级与二级医疗机构转诊转院、会诊挂钩等关系,实行预防保健工作分段负责制,建立了三级医疗网。1958年,劳动就业人员剧增,群众就医纷纷涌向二级医院,一度打破了划区医疗的规定。1959年,全区对划区医疗进行调整,整顿医疗机构的转诊制度和职工看病费用的报销办法,做到一级医疗机构负担门诊医疗,二级医院主要负责接受转诊及住院医疗任务。此后,“就近行医、分级分工”的划区医疗制度一直沿用下来。

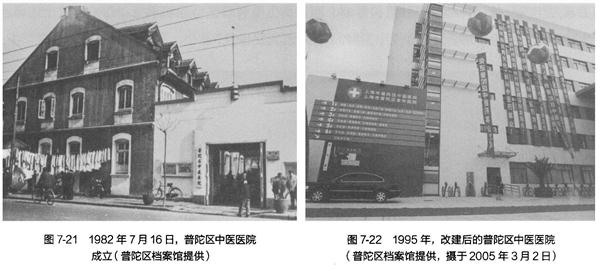

1960年起,区内的众多联合诊所逐步合并,按地段重新布局,改建成集体性质的街道医院7所。同时,建立公办街道医院2所。1982年,新建公办甘泉街道医院,后升级为区级医院,改名为普陀区医院。同年,在普陀路街道医院的基础上,成立了全市第一家区属中医医院——普陀区中医医院;1992年,普陀区中医医院从西康路迁至黄陵路,与普陀区医院合并;1995年,又搬迁至现址(曹杨路1261号),增挂“上海市普陀区老年医院”牌子。因区境扩大,1985年和1986年先后划人长征联合医院和该院桃浦门诊部,1989年,桃浦门诊部改名桃浦街道医院。1998年,区属街道医院全部更名为地段医院。

20世纪90年代,有两件事影响了区域卫生规划的布局,一是上海市大量纺织企业关停并转,企业医院业务量急剧下降,企业医院的发展成为问题;二是1992年原嘉定县长征乡和桃浦乡划人普陀区行政区划,区域面积增加近一倍,而医疗资源几乎空白。随着社会、经济的发展,资源布局的公平性和可及性逐渐得到重视。为此,普陀区实施了两项重大改革(10)。

图7-23 1988年6月28日,林家港街道医院与普陀区卫生局签订承包协议书(普陀区档案馆提供)

一是上海纺织第一医院的属地化。上海市有不少工业局创办的职工医院,其中纺织工业局的职工规模最大,其职工医院也创办得最早。为了解决系统内职工及家属的医疗保健难题,纺织工业局在全市率先成立了两家综合性职工医院(第一医院、第二医院)以及一家职工疗养院(后改为第三医院)。位于普陀区境内的纺织工业局第一医院后改名上海纺织第一医院(简称纺一医院)。1998年12月,上海市政府提出打破医疗机构行政隶属关系,位于城市的企业医疗机构要逐步移交地方政府统筹管理,纳入城市医疗服务体系。1999年1月,被列入企业医院体制改革试点单位的纺一医院率先实现属地化管理,成建制划归普陀区人民政府。除医院行政隶属关系发生变化外,内部管理、机构体制、职工队伍等暂时维持原状不变。纺一医院正式属地为普陀区二级甲等综合性医院后,冠名“普陀区人民医院”。

图7-24 普陀区人民医院(原纺一医院)(普陀区档案馆提供,摄于2018年5月29日)

二是利群医院的西迁和股份制改革。普陀区利群医院创建于1952年,最早为私立“上海市纱厂联合医院”,1956年私改公,1965年更名为“上海市普陀区利群医院”。由于利群医院所处地理位置与区人民医院邻近,随着人民医院的属地化,为了优化区域卫生资源配置,同时解决普陀区西北地区20万居民“看病难”的问题,在区委、区政府的决策下,利群医院决定西迁。2001年,利群医院迁至新址(桃浦路910号)。利群医院的西迁,标志着普陀卫生“东北同济、东南人民、中部中心、西部利群”区域医疗中心布局规划从蓝图变为现实。

图7-26 迁建后的利群医院(普陀区档案馆提供)

伴随利群西迁的还有股份制改革。2001年,普陀区选取利群医院等有代表性的若干医疗机构,探索实施股份制、股份合作制改造试点,突破医疗卫生机构运行机制和管理模式,引导和利用社会多元投资办卫生事业。在保证国有资产安全和坚持基本医疗的前提下,区内协议引进上海展钺实业有限公司民营资金8100万元共同建设新利群医院。合资医院以公立非营利性医院的形式进行运作,内部按股份制医院的形式进行合资经营,接受市、区卫生行政管理部门的行业指导,在董事会领导下实行院长负责制,实行自主经营。2002年,普陀区吸引5000万元民营资金,与上海宏康医疗器械有限公司合作建设新的普陀区眼牙病防治所,开办宏康特色专科医院。

图7-27 2014年,上海市儿童医院泸定路院区建成(普陀区档案馆提供,摄于2014年4月24日)

通过整建制引进优质资源是普陀区提升区域医疗整体水平的另一重要举措。2008年,普陀区完成整建制迁入市儿童医院新院、市妇幼保健中心和迁建区妇幼保健院的立项工作。2010年12月11日,市儿童医院泸定路院区、市妇幼保健中心、区妇幼保健院新院同时奠基。2014年,3所妇幼儿童医疗保健机构相继建成,集聚长风教卫园区,极大地填补了上海市西部地区市级优质医疗资源的空白,在满足普陀区及周边地区妇女儿童的医疗、预防、保健需求的同时辐射全国,形成具有一定影响力的专科聚集区域,成为上海市妇幼儿童医疗保健的制高点。2013年2月,区内首家中外合资医院——上海德济医院开业。医院按三级甲等专科医院规模建设,以神经介入、神经内科、神经外科、功能神经外科为特色,是区政府引进的上海市“十二五”规划重点项目。2015年,上海首家混合经济体制的综合性医院——同济大学附属天佑医院(筹)开业,为全市体量最大的社会办医疗机构。两家医疗机构都布局在桃浦地区,以大专科、小综合的形式,成为普陀区医疗资源布局的有益补充。

此外,“十二五”期间,普陀区进一步加强资源整合,成立由同济医院牵头的普陀区东部医联体和由区中心医院牵头的普陀区西部医联体。西部医联体成立于2012年11月,以区中心医院为牵头单位,以区利群医院、区妇婴保健院、区中医医院、曹杨街道社区卫生服务中心、长风街道长风社区卫生服务中心、长风街道白玉社区卫生服务中心、真如镇社区卫生服务中心、长征镇社区卫生服务中心、桃浦镇社区卫生服务中心为成员单位的医疗联合体。东部医联体成立于2013年12月,以上海市同济医院为牵头单位,以区人民医院、区精神卫生中心、区眼牙病防治所、长寿街道社区卫生服务中心、宜川街道社区卫生服务中心、甘泉街道社区卫生服务中心、石泉街道社区卫生服务中心为成员单位的医疗联合体。医联体内部通过加强学科、人才、科研、临床等资源的整合,实现人才合理流动、学科互助建设、双向畅通转诊、下沉社区卫生服务等工作的有序运转,进一步向家庭医生开放上级医疗机构医疗资源。市儿童医院与区属4家医疗机构签约成立上海首个儿科联合团队,通过人员流动、培训和轮岗等形式,带动区属医疗机构儿科的学科发展和人才培养。

在医疗体制改革和优质资源引人的同时,区内各级各类医疗卫生机构不断强化管理,提高医疗服务质量,使得区域医疗综合实力显著提升。始建于1957年的区中心医院,于1993年首批通过国家二级甲等综合性医院评审,2004年经上海市教委和上海市卫生局批准为上海中医药大学附属普陀医院(第二冠名)。2008年底,区中心医院正式启动申报三级综合医院工作,于2010年12月31日晋升为三级乙等综合性医院。

图7-28 普陀区中心医院门诊楼(普陀区档案馆提供,摄于2007年10月6日)

(四)社区卫生服务综合改革

20世纪90年代末期以来,普陀区开始社区卫生综合服务的探索。1997年,按照市政府和市卫生局在全市建立200个社区卫生综合服务点的要求,普陀区承担了22个服务点的建点工作,并向全区所有居民家庭发放社区居民保健服务卡26万张。1998年,配合区政府“两湾一宅”动拆迁工程建设,完成了长征、桃浦地区2个社区卫生服务点的建设。2000年,全区9家地段医院通过标准化建设和功能转变,于9月底全部转制为社区卫生服务中心,其中石泉和甘泉两家为示范性社区卫生服务中心,通过市政府重大办、市卫生局验收。区内医疗卫生机构积极依托医学高校和市级医院,开展合作办院、联合办学,提升区整体医疗水平。全区初步建成区域医疗中心、专科医院(站校所)和社区卫生服务中心为主的三级医疗保健服务新体系。

2002年9月,区卫生局根据市政府下发的《上海市区域卫生规划》,开展《普陀区区域卫生规划(2001-2010年)》和三年行动计划的编制工作,明确全区新的医疗机构布局和卫生资源配置标准。按照上海市关于“一街一镇一中心”的要求,调整全区社区卫生服务中心的布局,增设社区卫生服务点,组成辖区的医疗、预防、保健服务新体系。至2005年,44个社区卫生服务点遍布全区9个街道、镇。全区形成由三级医院、二级医院、专科医院、防治站所、社区卫生服务中心和服务站点组成的六级医疗卫生网络体系。

“十五”“十一五”期间,区财政对卫生事业投入逐年增长,社区卫生形成区域特色。曹杨社区卫生服务中心成为上海市疾控中心糖尿病群防群治试点单位,长征社区卫生服务中心成为上海市中医药服务社区示范基地之一,长风社区卫生服务中心成为中山医院内分泌疾病的防治基地。2008年,普陀区获上海市“中医药特色社区卫生服务示范区”称号后,申报创建全国中医药特色社区卫生服务示范区。2009年,国家中医药管理局正式发文命名普陀区为“全国中医药特色社区卫生服务示范区”。至年底,中医药特色社区卫生服务覆盖全区所有的社区卫生服务中心和50%的社区卫生服务站,中医药“简、便、验、廉”的优势日益显现。同年,甘泉街道社区服务中心改建扩建工程竣工,成为上海市首个拥有独立公共卫生服务大楼的社区卫生服务中心。2010年,普陀区有社区卫生服务中心11个、标准化社区卫生服务站36个,社区卫生服务网络基本健全。

“十二五”期间,普陀区全面推进社区卫生服务综合改革,长征、曹杨社区卫生服务中心成为首批市级试点单位。(1)推行医养结合、即医疗资源与养老资源相结合,集医疗、康复、养生、养老等为一体,把老年人健康医疗服务放在首要位置,将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型养老服务模式,实现社会资源利用的最大化。(2)探索家庭医生制服务,即以全科医生为主体、全科团队为依托、社区为范围、家庭为单位、全面健康管理为目标,通过签约服务形式,逐步建立起签约家庭与家庭医生间长期、稳定、连续、可及的服务关系。全区36个标准化社区卫生服务站点、191名家庭医生、90名社区护士参加家庭医生制服务,实现区内居、村委会全覆盖,惠及户籍人口41.83万、常住人口48.36万,签约率分别达到47.03%和37.04%。(3)开展舒缓疗护(临终关怀)试点。石泉、长征、桃浦、曹杨、宜川5家社区卫生服务中心共开设舒缓疗护床位70张,累计收治患者680人。长征、石泉、长风3家社区卫生服务中心实行居家宁养,共接收宁养病人130人。长征社区卫生服务中心成为全国临终关怀培训基地。(4)开展示范社区卫生服务中心创建工作。长征、长风社区卫生服务中心成为全国示范社区卫生服务中心;真如、白玉、甘泉、石泉社区卫生服务中心成为上海市示范社区卫生服务中心。

图7-29 长征社区卫生服务中心(普陀区档案馆提供,摄于2018年12月29日)

2014年,根据“控总量、盘存量、调结构、补短板、建秩序、促效率、兴科教、强人才”的总体方针,对全区2014-2020年期间的机构、床位、人员、学科、信息化等内容进行全面规划,重点加强桃浦、万里等医疗资源不足地区的优化配置,发展老年护理、精神卫生和康复等紧缺专业,鼓励社会资本进入紧缺和高端医疗领域,力争到2020年区内医疗资源配置不低于全市平均水平。至2017年底,全区有各级各类医疗机构186所,其中三级甲等综合医院1所(同济大学附属同济医院)、三级甲等专科医院1所(市儿童医院)、三级乙等综合医院1所(区中心医院)、二级甲等综合医院2所(区人民医院、利群医院)、二级甲等专科医院3所(区妇婴保健院、精神卫生中心、中医医院),以及社区卫生服务中心(站)49所。

当前,普陀区的医疗卫生仍存在以下不足。第一,医疗卫生资源总量不足、结构布局不均衡。至2017年,按户籍人口计算,全区每千人拥有医疗床位7.77张;按常住人口计算,全区每千人拥有医疗床位5.41张,在全市中心城区中排名靠后。同时,资源配置的空间分布不均衡,呈东强西弱的局面。第二,人才缺口较大,医务人员处于超负荷工作状态,公共卫生、全科医师、精神卫生等专业人才尤为缺乏。公立医疗机构人均诊疗人次高出全市平均水平15%以上。第三,医疗资源配置和运行效率不高,医疗秩序有待优化。此外,由于区境地域面积大,公共卫生应急管理始终面临考验,维护城市公共安全的能力有待加强。“十三五”期间,普陀区将围绕着“卫生资源布局均衡高效、四个体系(公共卫生体系、医疗服务体系、计划生育服务管理体系和卫生计生综合监督体系)建设趋于完善、居民健康素养普遍提高”的目标继续前进。