普陀区残疾人联合会(简称区残联)其职能为管理和发展区残疾人事业,维护残疾人合法权益。1991年,残疾人康复服务重点由白内障复明、小儿麻痹后遗症、聋儿听力语训三康复向多层次多项目的综合性康复服务发展。1994年起,残疾人康复服务工作开始逐步向社会康复范围发展,残疾人就业安置由模拟运转向实际运转。1998年,初步形成以社区康复为基础、残疾人家庭为依托、康复机构为骨干的康复工作模式。为促进残疾人就业安置开始注重对残疾人的职业培训工作,着手解决重残无业残疾人的基本生活问题。2002年,落实解决社会福利企业职工的历史遗留问题,为2001年底前退出单位的残疾人办理参加社会保险手续。2003年,与区司法局联合成立普陀区残疾人人民调解委员会和区法律援助中心残联分中心。为推行无障碍设施建设,方便残疾人通行,成立区无障碍设施督导大队。1991~2003年,安置1410名残疾人到单位就业;为残疾人办理专用车669车辆;为1057名离职残疾人补缴655万元社会保险;为533名重残无业人员补缴354.36万元养老保险;将1053名失业残疾人纳入社会化大保险范围;全区建有坡道1000余处,盲道20余公里。

第一节 区残疾人代表大会

普陀区残疾人代表大会每5年召开1次,选举产生残联委员会。1988年,召开第一次代表大会。1993~2003年,共召开3次代表大会。

第二次代表大会1993年5月,区残联召开第二次代表大会,出席代表120人。大会听取并审议区残联理事长戴行塘所作的工作报告,选举副区长司家和为第二届残联主席团主席,聘请区委副书记张乾为名誉主席,推举区民政局副局长邹积敬为区残联执行理事长。

第三次代表大会1998年6月,区残联召开第三次代表大会,出席代表168人,其中正式代表126人,特邀代表42人。大会听取并审议区残联理事长邹积敬所作的题为《强化职能,全面提高为实现残疾人事业跨世纪宏伟目标而努力奋斗》工作报告。会议审议通过区残联章程,选举副区长陆永新为第三届残联主席团主席,聘请区委副书记陈先国为名誉主席。

第四次代表大会2003年6月,区残联召开第四次代表大会,出席代表185人,其中正式代表158人。大会听取并审议区残联理事长陈锡峰所作的题为《与时俱进、奋发有为,努力推进普陀区残疾人事业的创新发展》工作报告。会议审议通过区残联章程,选举陆永新为第四届残联主席团主席,聘请叶维华为名誉主席,推举陈锡峰为区残联执行理事长。

第二节机构

一、区残疾人联合会

区残联前身是区盲人、聋哑人协会,系区民政局下属部门。1988年,在盲人聋哑人协会基础上成立残疾人联合会,内设办公室、康复文体科、教育就业科共3个科室。区残联下设肢残人协会、盲人协会、聋人协会、弱智人亲友会、精神残疾人亲友会等5个专门协会。专门协会是区残联下设的群众组织,在残联领导下开展活动。1991年7月,建立普陀区残疾人活动中心,与区残联合署办公。2003年4月,区残疾人联合会机关从民政局划出,单独设置。区残联机关为正处级。

二、区助残者协会

1992年5月,在区工作多年的若干离、退休老同志发起成立区助残者协会筹备委员会,推举离休干部原区长董镇为主任委员,并起草《普陀区助残者协会章程》。同年7月,召开普陀区助残者协会成立大会,会议通过协会章程,选举理事会成员,董镇担任会长。首批团体会员20个,个人会员80余人。协会未向政府申请拨款,也未向社会募捐,会员自愿尽义务参与工作,自愿捐款。2002年,向残疾人发放春节补助金38.82万元,走访慰问特困家庭1554户。至2002年,共发放助残帮困资金60余万元,其中副会长李天民捐助30多万元,受益残疾人近3000人次。2003年,协会有个人会员数736人,团体会员数39个。

第三节社会保障

一、促进就业

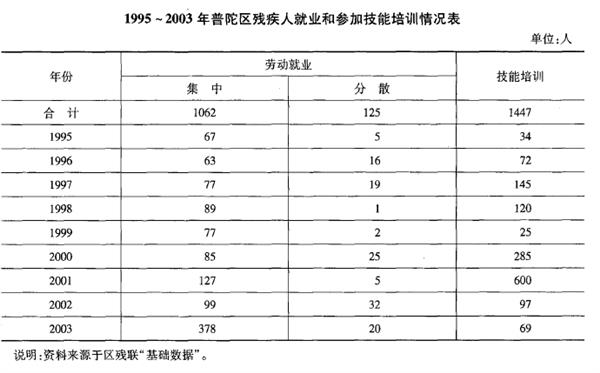

1992年12月,组建区残疾人劳动服务所,推荐、安置无业残疾人劳动就业、技能技术培训和对重残无业残疾人进行养老补助等。1994~1997年,根据《普陀区残疾人按比例分散安排就业工作的实施方案》,区劳动服务所安排待业残疾人就业271人。1998~2000年,安置无业残疾人就业279人,区属系统下岗残疾职工得到分流回收安置188人,安置无业残疾车主就业120人。2001~2003年,安置残疾人就业669人。

二、职业培训

1993年5月,区残联组织盲人进行按摩技术培训。1996年3月,区残联劳动服务所和上海市盲童学校联合举办盲人推拿业务培训班,25名盲人通过培训领到上岗证书。同年,采取自行组织和委托代办等形式培训残疾人254人次。1998年3月,开办厨工培训班,有27名弱智残疾人领到区劳动局颁发的厨工上岗证书。同年5月,举办点心制作培训班,14名聋哑人经过培训得到由新雅集团颁发的不同级别的点心制作师证书。1999年1月,与区烹饪协会联合为残疾人举办“食品雕刻”培训班,17名残疾人获得结业证书。2000年,残联调整培训工作,残疾人可以根据自身条件和爱好选择项目参加职业培训。2002年,为97名残疾人进行有关电脑、插花、电梯操作等技能培训。1999~2003年,受训残疾人1076人次,支出培训费22.42万元。2003年8月,区肢残人王晓卿在第二届全国残疾人职业技能竞赛上获得计算机调试项目第一名,并被中国残联选派代表国家队参加2003年11月在印度举行的第六届国际残疾人职业技能比赛,获得铜牌。

三、生活保障

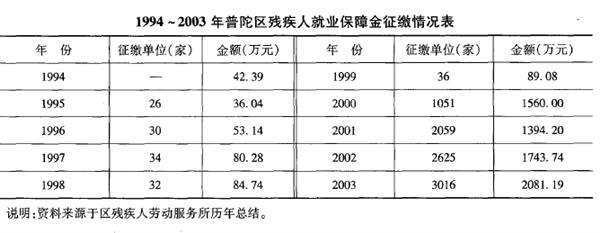

就业保障金1994年8月,制订并贯彻《普陀区残疾人按比例分散安排就业实施意见》,对无法安置的残疾人,又未达到法定残疾职工安置比例的单位发送《上海市残疾人就业保障基金缴款通知书》,征缴残疾人就业保障金,作为残疾人生活保障金。1994~2003年,全区共征缴残疾人就业保障金7164.80万元。

助残帮困1991~1992年,为区内302名盲人办理市区盲人免费乘车证。1995年2月,对家庭人均收入低于市居民最低生活保障线标准的残疾人特困户进行调查,全区共有124户。中山路街道、石泉路街道分别为19户特困家庭实行养老保险。1996年,区残联设立助残帮困基金。根据残疾人生活困难程度每人每年人均享受800~1200元补助。1998年,给予重残无业残疾人最低生活保障,并为重残无业残疾人办理养老补贴。2001年,复审重残无业340人,中度智残无业125人。残联为其中424人办理养老补助。同年,扩大助残对象范围,增设专项帮困补助项目,投人180万元充实助残金。发放助残金64万元,受益2530人次。2003年,全区有1571名重残无业人员每人每月享受380元的最低生活保障金。1999~2003年,共为1427名重残无业人员办理养老补助;对151个“老”“养”“残”家庭开展帮老助残行动;为1661名残疾学生及残疾人子女发放助学金33.6万元;为贫困残疾人发放特困助残金184.30万元;受益残疾人达8653人次。

信访接待1991~2003年,共收到残疾人来信590件,接待来访13298人次,为316户残疾人办理户口申报,参与处理动迁纠纷10余起,解决生活困难]500起及社会保障问题600余起,结案率100%。1992~1993年,反映残疾人生活困难的问题比较集中。在1383人次来信来访中有1051人次反映生活困难问题,占总来访数76%,1994~1996年,问题集中在残疾评定、残疾证的发放、劳动就业、配偶户口等方面。1997 ~1999年,集中反映下岗失业、残车置换、配偶户口、劳动就业等方面。2000~2003年,问题集中在社会保障、医疗救助、生活困难、配偶户口、权益维护、职业培训、劳动就业等方面。2003年,区残联在全区230个居委会和各街道、镇所在地设立区残联理事长信箱。残联理事会定期听取信访工作汇报,及时解决残疾人信访问题。

第四节康复服务

一、康复医疗

1996年,在探索残疾人康复工作基础上建立以残疾人家庭为依托、社区康复站为基础、区康复综合服务机构为指导的三级康复服务网络。以区卫生医疗机构为主体的残疾人康复医疗综合服务站,承担康复医疗服务的主要工作。2000年,甘泉路街道与社区医院联合创办第一家社区康复医疗服务指导站和康复室。2001年,3个街道、镇的地段医院设立残疾人康复门诊,方便和优惠残疾人康复医疗及咨询。2003年,有4个街道与卫生服务中心联合进行康复试点工作。1991~2003年,共为4634名白内障患者做复明手术,脱盲率95.32%,脱残率上升81%;5340名精神病患者病情得到控制,显好患者4760人;救济贫困医疗患者1212人,发放救济医疗款500余万元。2001~2003年,区残联为康复医疗服务投资100余万元。

二、康复训练

1991年11月,区残联在金沙江路幼儿园创办聋儿听力语言训练班,吸收聋儿13人。经过1年语言训练,有2名聋儿能开口说话,经市三康办验收达到三级康复标准。1992年9月,区残联与新民晚报教卫部在区残联活动中心联合举办聋儿语训经验交流咨询会,全市12个区、县及浙江杭州、江苏靖江等地50多名聋儿家长参加交流咨询会。1994年,康复训练工作由三康复进入多层次多项目的综合性康复训练阶段,完成聋儿语言训练30人,有6入达到三级康复标准,其中2人转入普通幼小就读。1995年,开办弱智儿童家长培训班,传授对弱智儿童早期康复训练知识。1997年,在中山北路街道建立区第一个社区残疾人康复服务站。全区试办20个家庭助残康复室,建立康复对象的档案资料及康复活动记录。1998年起,以脑梗中风的瘫痪病人作为康复训练服务对象,进行康复系统训练。2000年,发挥康复技术组专家的指导作用,对街道、镇、居委会从事康复训练的技术骨干、康复员、督导员以及残疾人和其亲友共30余人进行康复训练知识培训。2002年8月,组织各街道、镇社区卫生服务中心医生及残联干部19人参加华山医院康复科举办的康复培训班。全区9个街道、镇均成立社区康复站和残疾人服务社,200余个居委会成立残疾人社区基层协会,残疾人社区康复工作网络趋向完善。

1996~2003年,有52名智残弱智儿童经过训练教育增强认识程度和自立能力。1998~2003年,有74名中风瘫痪者经社区康复训练服务得到康复。21名聋儿通过训练能够开口说话,其中7人得到三级以上康复标准。2001~2003年,有47名低视力患者视力得到有效提升。

三、发放康复用品

1991年,残疾人用品用具根据个人需求零星配置,服务重点在残疾车的管理。2000年,需求量明显增加,发放用具计187件。服务重点向为残疾人提供用具的信息、选购、租赁、使用指导和维修服务方面转移。2001年,随着经济发展和生活水平的提高,残疾人用品用具的配置工作越显突出,残联出资1.6万元为部分残疾人配发盲杖、橡皮头等。对全区632辆残疾车进行维修,并对车主每人发放零配件和60元维修补贴费。同年,发放9种用具计2392件。2001~2003年,发放残疾人用品用具6438件。

第五节宣传与文体活动

一、宣传

1991年5月,区残联举办《中华人民共和国残疾人保障法》(简称《残保法》)专题培训班,组织残联干部和各街道残协理事长、理事及居委干部学习《残保法》。全区14个街道、镇拉挂宣传横幅268条,刊出黑板报284块,设立宣传点13个。同年5月17日,在武宁路一条街举行宣传《残保法》和全国助残日第一次活动,组织250名残疾人服务队上街开展“残疾人为社会、社会为残疾人”的双向服务活动,设立理发、裁剪、修理等18个服务项目,邀请律师和医生现场咨询服务。1992年5月,举行残疾人自强自立大型报告会,区内上海市十佳模范丈夫肢残人潘龙华,区十佳杰出青年个体劳动者肢残人孔令发,多次被评为局、公司先进工作者肢残人朱祖康,技术革新能手聋哑人唐健等进行交流发言。1997年6月,与长寿路街道联合举行“蓝天下的挚爱”授奖仪式,表彰老妈妈顾引珍14年来悉心照顾4个痴呆兄妹的感人事迹,并颁发全国助残先进个人奖牌和证书。2001年5月,《残保法》颁布实施十周年,开展为期一周的社会宣传和助残活动,举行座谈会、演讲会、文艺联欢会、咨询及为民服务等系列活动,近千名残疾人参加活动。2003年7月,邀请赴日本留学回沪探亲盲人庄丽,在长征镇政府礼堂作有关自己努力奋斗成长经历的报告。

1991~2003年,共开展13次“助残日”活动,分别围绕“宣传残疾人保障法”、“一助一送温暖”、“走进每一个残疾人家庭”、“预防残疾、增进健康”、“志愿者助残”、“关注基层残联工作、保障残疾人生活”、“发展残疾人事业、共同奔进小康”等主题开展宣传和服务活动。每年助残日在武宁路一条街或亚新生活广场及区闹市区域举行宣传、教育、服务活动。

二、文体活动

文化娱乐1991年7月10日,普陀区残疾人活动中心成立。1992年2月,成立残疾人舞蹈队。是年3月,成立残疾人桥牌队。同年3~10月,组织残疾人老年职工交谊舞活动,举办残疾人集邮展览,共5514人次残疾人参加活动。同年5月中旬,组织全市残疾人600人(其中区残疾人300人)参观“92上海一自贡艺术灯会”;联系落实沪西工人文化宫免费游艺票2000张,燎原电影球幕电影票470张,沪西工人影剧院优惠票1000张,区财贸系统各种商品优惠券1746张赠送给残疾人。1994年10月,区聋哑人周海敏的旅游门票收藏和聋哑人罗宗俊邮票藏品应邀参加在杭州举办的国际残疾人邮票荟萃展览,分别获二等奖与三等奖。1991~2003年,先后7次组织280余名残疾人和残疾人工作者到各地参观学习、游览观光。

艺术表演1991年7月,区残疾人艺术团在区“七一”文艺演出中获得演出奖。是年10月,参加上海市民政局举办的市第四届“民政之花”汇演,由肢残人王云萍演唱、聋哑人伴舞的“竹林深处是我家”获得表演二等奖。同年12月,区残疾人艺术团4名残疾人在参加市残联与徐汇区联合举办的残疾人声乐比赛中分别获得一、二、三等奖。1992年9月,与区文化局在沪西工人文化宫小剧场联合举办普陀区第二届残疾人文艺汇演,全区120名残疾人参加汇演,演出节目30个。1996年12月,参加上海第四届残疾人文艺汇演,区肢残业余歌手金蕾、唐彩萍分别获得二等奖和三等奖。1999年10月,上海电视台举办残疾人“双湖杯”五星奖大赛,肢残业余歌手金蕾在这次比赛中共10次卫冕成功,获得残疾人歌唱擂主。2001年5月,举办区第五届残疾人文艺汇演,向社会展示残疾人的精神风貌和艺术才华。2002年,区4名残疾歌手参加上海市残联、市盲人卡拉OK歌唱比赛和戏曲比赛,获得卡拉OK歌唱二等奖和戏曲演唱红花奖。

体育运动1992年,在市第三届特奥会上,区残联61名弱智人运动员参加比赛,共获得金牌28枚、银牌41枚、铜牌22枚,奖牌总数和团体总分列全市第二位。1994年9月,在北京举行的第六届远东及南太平洋地区残疾人运动会上,区肢残运动员唐彩萍、洪陈妹、王妹华夺得女子坐式排球金牌,杨国祥在男子坐式排球赛中获得银牌。1994年10月,区残联协同区伤残体协连续数月集训选拔31名残疾人运动员,组团参加上海市智障人田径赛,获得金牌16枚、银牌17枚和铜牌14枚,奖牌总数名列全市前茅。1995年,赴美国参加第九届残疾人特殊奥林匹克运动会,区智残运动员逢凯获得女子乒乓球单打、混合双打2枚金牌和女子双打铜牌。1996年,区智残运动员逢凯在第一届亚太地区特奥会上获得乒乓球女单、女双项目2枚金牌和男女混双项目银牌。2000年5月,在区体育馆成功承办全国第五届残疾人运动会盲人柔道比赛项目,全国16个省市代表团、39名运动员参加男女7个级别的比赛。在上海市第五届残疾人运动会上,区聋人乒乓球队获得男子乒乓球团体第一名。区肢残运动员郭伟在田径比赛中获得跳远和100米跑项目2枚金牌和200米跑项目银牌。2002年9月,在全国第三届特奥会上,区智障运动员逢凯在乒乓球比赛中获得女单、女双2枚金牌和混双银牌。2002年10月,在韩国釜山举行的第八届“远南”残运会上郭伟获得4x 100米接力赛金牌和跳远、100米跑、4 x 200米接力赛3枚银牌。2003年6月,逢凯在爱尔兰举行的第十届世界夏季特奥会上获得乒乓球女单、女双和混双3枚金牌。2003年9月,在南京举行的全国第六届残运会上,郭伟在跳远、标枪、铅球等项目中夺得3枚金牌,并打破2项世界纪录,破1项全国纪录。