1991年,人防职能开始向民防转变,但人防始终是民防的重要职能。1996年,区民防办突出抓好人防应急准备工作,制订《普陀区人民防空预案》。2001年,重点进行信息与警报器建设,区民防办及街道、镇配置800兆手持电台,构成民防三级指挥通信网,有效覆盖全区,为防空防灾提供通信保障。2002年、2003年,组织两次救灾演练,加强民防知识宣传教育,按照准军事化标准加强值班室建设,提高快速反应和应急处置能力。

第一节 机构、队伍

一、区民防办

普陀区人民防空委员会(简称区人防委)成立于1950年,是全区防空袭斗争的领导机构,1987年起,兼负抗震救灾的领导职责。1991年起,全区的化学事故和核事故应急救援工作也由区人防委领导。区人防委下设人民防空(抗震)办公室,承担区人民防空、抗震救灾和核化事故应急救援的日常工作。1992年8月,普陀区人民防空办公室(简称区人防办)改称普陀区民防办公室(简称区民防办),对内仍保留区人防办名称,内设秘书科、组织人事科、工程科、指挥科、财务资产管理科。2003年,有下属事业单位5个:普陀区人民防空工程建设部、普陀区人民防空工程管理所、上海市新华建筑设计所、普陀区民防(抗震)通讯站、普陀区民防车库综合管理中心。

普陀区人民防空工程建设部1979年4月成立。1990年1月,为自收自支集体事业单位,主要负责全区人民防空工程规划与建设。2003年,有422人。

普陀区人民防空工程管理所1983年4月成立,为自收自支集体事业单位,主要负责全区人民防空工程的管理、维护、保养。2003年,有42人。

上海市新华建筑设计所1985年1月成立,为自收自支集体事业单位,主要负责建筑工程(含人防工程)设计。2002年,有25人。2003年1月,转制为企业,更名为新华建筑设计院。

普陀区民防(抗震)通信站1989年5月成立,2000年7月,与区政府通信站合并,增挂普陀区人民政府通信站牌子,为全额拨款全民事业单位,主要负责全区人防通信设备的管理和区级机关办公大楼日常通信保障业务。2003年,有11人。

普陀区民防车库综合管理中心1998年6月成立,为自收自支集体事业单位,主要负责区域内地下车库和地面车辆的停放管理。2003年,有14人。

二、人防总值班室

1991年,区人防办成立人防总值班室,实行每天24小时值班制度。值班室配置无线传真、800兆电台、报警电话和指挥图板等。2002年,根据人防应急准备需要,制订战备值班制度,细化落实人防战备值班机制、人员、职责和保障等具体事项。

三、民防专业队伍

1986年起,区人防办牵头组建公安、消防、通信、防化防疫、抢险抢修、医疗救护、运输等7支防空专业队伍。1991年11月,组建人防防化应急救援队伍,实行24小时轮流值班制度。1996年起,全区41家生产、使用、储存、运输危险化学物品的重点目标企业组建兼职化学事故应急救援队伍,并结合企业的专业特点和需要进行专题训练,并配备必需的器材和设备。1997年,对人员进行整组,由12个单位组建医疗救护专业队、通信专业队、防化防疫专业队、抢险抢修专业队、运输专业队。2002年,国务院颁布《危险化学品安全管理条例》,对危险化学品生产经营、储存、运输使用的具体事项作明确规定,区危险化学品事故应急救援的组织和协调,转由区安全生产监督管理局负责。

第二节 通信、警报

有线通信1995年,普陀区人民防空通信站实现电话交换机数字程控化,有程控交换机1部,装机容量200门,有线通信由人工转接步入自动化。2000年,程控交换机容量扩大至2200门,通过光纤传输设备与市话网相连,形成市、区和街道、镇的民防三级有线指挥通信网络,并以普陀区民防通信站为节点与市区电话网公众电话联网,构成人民防空有线通信保障体系。

无线通信1991年,普陀区人防通信站建立150兆超高频无线通信网络,并实现有线及无线通信的互为接人和无线通信设备车载化,形成市、区和街道、镇三级无线应急通信网络。1996~2003年,平时采用全天候开机值勤定时联络的方式,遇有情况可随时全网开通。区人防无线通信网络更新后,增强了人防无线通信的抗干扰性、有效性,初步形成一定规模的机动通信能力,保障抗灾救灾工作的进行。

警报器管理1991~2003年,全市警报器管理实行市民防办、区民防办、警报器设置单位三级管理。2003年,警报器的操控方式由手动、有线遥控发展为无线遥控,形成布局合理的防空警报网点,并制订相应的发放警报程序的暂行规定,明确警报的发放步骤及要求,全区防空警报管理处于良好的战备状态。

第三节 工程规划、建设

一、工程规划

1991年,区人防办制订《“八五”期间人防工程计划》,该计划确定重点平战结合工程项目及“八五”期间人防工程。

1995年,区民防办制订《“九五”期间人防工程计划》。1997年,根据南京军区和市国防动员委员会提出的上海市人均工程使用面积的总体目标,对该计划进行调整,制订《普陀区民防“九五”后三年规划》,进一步明确后三年每年民防工程建设面积和2000年全区人均民防工程面积,规定工程管理率、完好率应达90%以上,开发使用率达75%以上,使民防工程的建设、管理和使用逐步走上法制化、规范化、标准化轨道。

2000年8月,区民防办制订《“十五”期间人防工程计划》,该计划对历年来民防工程建设情况进行梳理、分析,提出“十五”期间需建设的民防工程、预计拆除报废的民防工程。

二、工程建设

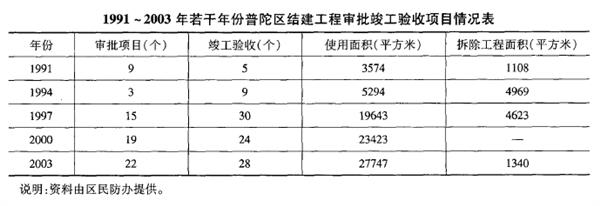

1991~2003年,坚持“长期准备、重点建设、平战结合”的方针,结合上海作为一类人防重点城市战略地位的要求,贯彻落实市政府关于《上海市民防工程建设和使用管理办法》,根据“以建为主、能快则快”的原则,逐步规范完善审批制度,落实民防工程建设规划,加快民防工程建设速度,建设一批民防骨干工程,使民防工程“建、管、用”协调发展,工程使用完好率大幅提升。其间审批工程项目xx个,竣工验收民防工程xx个,新增民防总使用面积Xx平方米,根据旧区改造需要,拆除民防工程总面积xx平方米。

第四节 工程维护、利用

一、工程维护

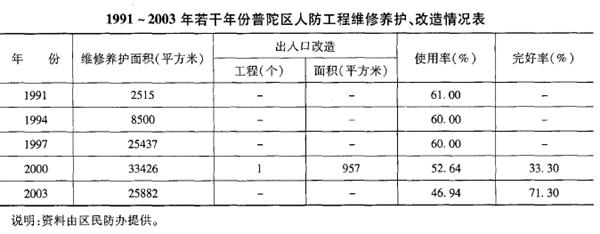

1991~1999年,对区人防工程进行维修养护。2000年,实施完好率加固改造工程五年计划。2003年,经过维修养护,民防工程使用率46.94%,完好率71.3%,1991~2003年,区人(民)防办对已建人防工程进行维修养护,投入经费200余万元,进行出人口改造若干个,投入资金120余万元。

二、工程利用

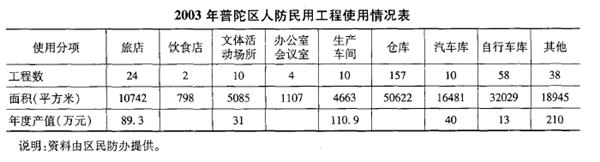

1991~2003年,区民防工程建设注重平战结合、开发利用。其中1993年12月竣工的普陀区中心医院地下救护站,平时为体检站,战时为救护站。1995年11月竣工的中山北路民防综合楼是结合商办大楼建造的平战结合民防工程,地上部分为上航大饭店,地下部分为人防工程人员掩蔽部,平时作为综合娱乐城。1996年12月竣工的铁路西站地下商场,平时为地下商场,战时为人员掩蔽部。1998年5月竣工的中山北路铁路街车库,地下两层平时为停车场,战时为车库。1999年9月竣工的区级机关综合办公楼地下工程平时用作汽车库和自行车库,战时用作战备车库、战略物资库、人员掩蔽部和人防专业掩蔽部。同时,区民防办挖掘民防资源,充分利用平时闲置的民防场所,为全区经济建设和社会服务。

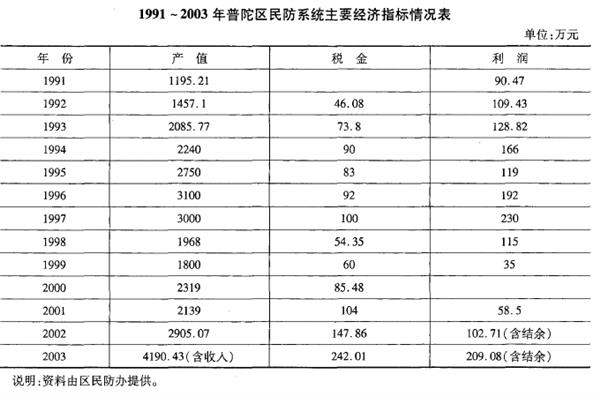

第五节 民防经济

1991~1997年,区民防经济健康运行和快速发展。1996年,完成产值3100万元,上缴税金92万元,利润192万元。1998~2003年,区民防办实施一系列的调整与改革举措,加强民防经济建设。2003年,完成产值4190. 43万元(含收入),上缴税金242.01万元,利润209.08万元(含结余)。

第六节 宣传教育

一、宣传日、宣传周活动

联合国确定1990~2000年在全世界范围内开展“国际减轻自然灾害十年”宣传活动日。1990年起,区人防办在每年10月第二个星期三举行全区宣传日活动。1992年7月5日,举办“化救宣传日”活动。区人防办组织区重点化学目标单位以专栏、黑板报、广播、报告会、宣传画、标语等多种形式,开展宣传和教育活动。1996年12月18~24日,举办人防宣传周活动。区民防办利用广播、有线电视,设立宣传网点,现场发放《中华人民共和国人民防空法》手册,在各街道、镇、小区悬挂标语、张贴关于《中华人民共和国人民防空法》宣传画、宣传口号,制作宣传图版。

1999年,《上海市民防条例》颁布,区民防办组织有关人员分5批共350人参加市人大内务司法委员会、市民防办举办的学习《上海市民防条例》培训。之后拟订学习、宣传、贯彻《上海市民防条例》的意见,发至区有关部门、企事业单位及各街道、镇,并发动各街道、镇和区化学事故应急重点单位采用各种形式,向广大市民进行宣传。2002年8月,《上海市民防条例》宣传活动以图版、黑板报、横幅及小品表演等形式在长寿绿地展开。

二、中学民防教育

1991年,学校“三防”(防生物武器、防核武器、防化学武器)教育增加抗灾救灾内容。1993年,“三防”教育改名为民防知识课。至2003年,全区50多所中学开展民防知识普及教育,开课率和学生教育率达到100%。同时,通过举办中学生民防夏令营、民防运动会等形式普及民防知识。

1996年,上海市举行首届中学生民防运动会,普陀区派出18人(其中男女各一半)参加消防灭火、中毒急救、触电救人、止血包扎、穿戴防护器材等比赛项目,团体、个人总分均名列前茅。