1991年后,全区人口呈逐年增多趋势。1994年,公安普陀分局在加强身份证管理措施及实施人口信息计算机管理的同时,逐步建立起完整的实有人口管理体制。1999年,受外来人口数量变化影响,全区人口总量突破100万人。2000~2001年,区内实有人口数量短暂回落。2002年,区内实有人口总数重新回升,至2003年底,达103.38万人。与此同时,随着改革开放的深入和出入境政策的放宽,出入境人员成倍增长。

第一节 常住人口管理

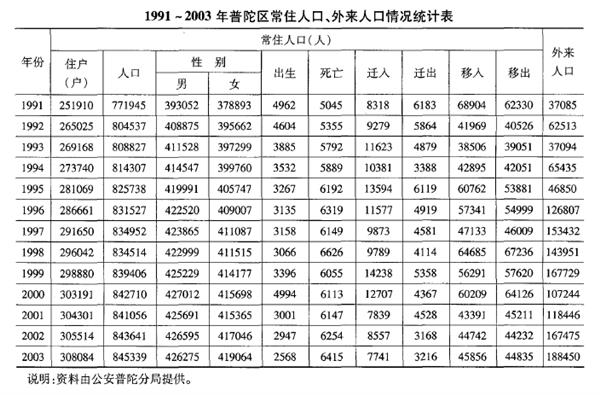

1991年,公安普陀分局根据市公安局《人口信息计算机管理系统建设总体方案》的要求,加强人口信息管理,在试点的基础上,分批推进,至年底各派出所人口信息计算管理系统基本建成,进人试运转。同时,加强对户口申报的接待、审批工作。发放居民身份证和新版户口簿,整顿补缺门(弄)牌,全区常住人口管理工作有序开展。1991年,全区常住人口251910户、771945人。1992年,突破80万人。2003年,常住人口增至308084户、845339人。普陀区地处市郊结合部,外来人口较多。随区境内常住人口的增长,外来人口也逐步增多。1991年起,外来人口呈上升趋势,当年有37085人,占全区总人口的4.8%;1994年,有65435人,占总人口的8.03%;自1996年起,突破10万人;2003年,达188450人,占总人口的22.29%。

一、人口信息登记、统计

1993年,按照市公安局《人口信息计算机管理系统建设总体方案》的要求,公安普陀分局在曹杨新村派出所进行人口信息资料采集登记编码试点的基础上,分四批在全局组织开展“系统”建设。至1994年8月,全局“人口信息计算机管理系统”初步建成,并投入前台办公,结束申报户口手工操作的历史。1996年,根据市公安局部署,组织进行城郊结合部地区暂住人口信息计算机管理系统、公安派出所工作对象信息计算机管理系统和常住人口信息图文系统建库工作。当年共录人暂住人口32883人的信息、9259人的“工作对象”信息及16周岁以上人口668085人的图像信息,超额完成市公安局规定的任务。2000年,按市公安局部署,进行第五次全国人口普查前的户口整顿和人口调查登记工作。经市公安局抽查,户口整顿调查登记准确率100%。2003年7月15日,为进一步提升户政科技化进程,公安分局作为市公安局试点单位,先行实行居民身份证网上制证。同年9月1日,区内户口网上迁移工作在15个派出所全面推行。

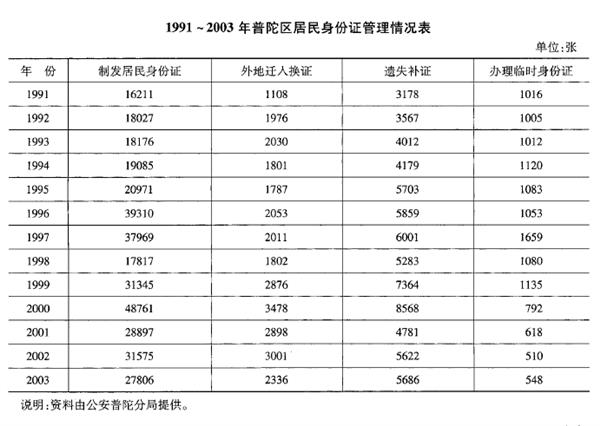

二、更换居民身份证和户口簿

1995年,根据市公安局的要求,公安普陀分局在东新路派出所“10年换证”试点工作的基础上,于9月底,全面完成全区88600余人的换证工作。1999年10月,市公安局下发《关于贯彻公安部<通知>精神认真做好公民身份证号码编制工作的实施意见》,公安普陀分局按照先清理纠错、后编制确认,先计算机赋码、后“二表一簿”记载的工作方法,分阶段组织实施身份证号码编制工作,于2000年5月底完成全区公民838960人的身份证号码编制。人口信息身份证号由15位升至18位。

1997年,根据市公安局在“市中心城区换发新常住人口登记表和居民户口簿”的工作要求,公安普陀分局于5~ 9月选择甘泉路警察署和东新路派出所开展试点。同年11月,两试点单位除2159户因动拆迁原因暂缓换证外,共更换新版常住人口登记表154748张,发新版户口簿55127本。1998年11月底,其余13个街道、镇的新版户口簿换发工作全部通过市公安局质量验收。全区应换户数有236604户、667900人,除8116户因动拆迁暂缓换发外,换发工作完成。

三、补缺门(弄)牌

1991年起,因旧区改造力度加大,土地批租、房屋拆迁、道路拓建量多等原因,门(弄)牌出现混乱或残缺不全现象。1995年,根据《上海市门牌管理办法》、市政府办公厅《关于落实1995年市政府要完成的与人民生活密切相关的十件实事的通知》及市公安局《关于1995年本市市区门(弄)牌整顿补缺工作的通知》要求,在全区共补缺门(弄)牌8574块。1997年8月,为迎接全国第八届运动会在沪召开,公安普陀分局确定在比赛场馆的周边及其途经地区10条重点道路整顿补缺门(弄)牌。当年共编制门(弄)牌3944块,获市公安局考核第一名。1998年,为配合新版常住人口登记表和新版户口簿换发,在桃浦、白丽两地区的6个村共70个自然村组织开展编订门牌工作,新编门牌4171块,基本做到户户有门牌。1999年,结合区内十大区域市容整治与景观建设规划目标,共编制门弄牌28886块。

第二节 外来人口管理

1991年起,公安普陀分局在加强外来人口管理过程中,认真做好暂住证的登记、办证、验证工作。贯彻《上海市外来流动人员租赁房屋治安管理办法》和《关于上海市外来流动人员租赁房屋治安管理办法的实施意见》,建立外来流动人口租赁管理和治安管理相互配合衔接的综合管理机构,并按照规定开展“三无”盲流遣送工作。至1991年底,外来人口37085人,共发放暂住证16329张。

1992年10月,以真如地区赵巷村作为试点,在全市率先组建私房出租房东自管小组。1993年,贯彻《关于加强本区暂住人口管理的暂行办法》,公安普陀分局会同长征、桃浦乡政府筹建外来流动人口管理办公室,并组建私房出租及外来人口管理站。1995年,为加强对散居区9995户20003间私房出租户的4.3万余名外来人口的管理,推出对违法违章、不愿履行管理责任的房东进行高罚重处的办法和房东保证金制度。1999年,借助外来流动人口管理站(点),选择流动人口相对集中、治安状况比较复杂的桃浦镇真建村,长征镇五一村、新村村和白丽路街道的搓浦村、桃浦村等“三地五村”进行外来流动人口“大堂式”治安管理试点工作,加强对房屋租赁的治安管理和暂住证管理。至年底,全区建成外来流动人口管理站(点)72个,公安部门协同房管部门发放房屋租赁证1305张,进一步使外来流动人口管理工作由被动管理向主动管理转化。同时,实行外来人口电脑系统化管理,全年输入110667名外来流动人口的资料。

2000年9月,根据市公安局《关于对本市房屋租赁开展清理整顿的通知》要求,公安普陀分局在1个月内摸清区境内25128户(49641间)出租房屋以及107244名外来人口的基本情况。全年有6万余条外来流动人员的基本信息录人电脑系统,收容遣送“三无”盲流9513人。2003年,根据市公安局《关于组织全市派出所全面开展一次地区外来流动人口登记核对工作的通知》的工作部署,开展为期1个月的对外来流动人口核对登记、信息比对、强化日常规范管理的专项活动。其间,新登记发证17707人,新发现出租房屋606户。至2003年,共发放暂住证167936张。

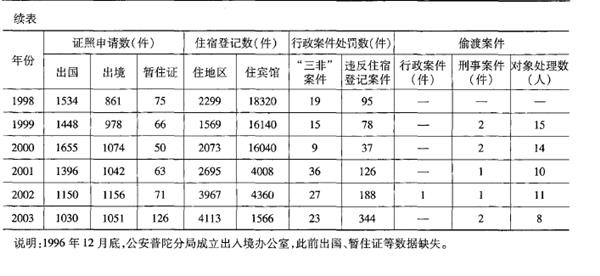

第三节 出入境管理

1991~1995年,公安普陀分局共受理各类出境申请2723份。1996年12月13日,公安普陀分局出入境管理办公室成立并对外挂牌。当年,共受理申请赴港、澳、台1400余人次,批准出境856人。1997年年初,在全市率先实施“周六接待日”制度,全年共受理出国、出境申请材料2427份。1998年,提出“接待规范化、审批规范化、发(领)证规范化、办公环境规范化”的窗口接待“四化”要求。全年办理出国、出境申请材料2395份,办理港、澳同胞、华侨暂住证75份;对各派出所(警署)社区民警和居委会干部共295人进行出入境管理业务培训。同年,查处“三非”(非法居住、非法就业、非法入境)案件19起。

1999年,加强文明示范窗口规范化建设,实行为70岁以上老人送证上门服务和在台湾遭受大地震期间,全天24小时受理赴台申请的新举措,受到广泛好评。全年共受理各类出国、出境申请材料2426份;涉外宾馆境外人员临时住宿登记为16140人次,登记准确率98%,散居居民点及报备旅馆境外人员临时住宿登记为1569人,登记准确率99.5%。查处“三非”案件15起,其中“928”专案是新中国成立以来破获的第一起有组织分工、跨省市、境内外勾结的利用伪造外国护照组织偷渡的案件。2000年,受理申请出国(境)2729人次。年内,协助有关部门妥善解决一起台资企业工人罢工事件。

2001年,共受理出国(境)申请2438人次,办理港、澳同胞、华侨暂住证63张。进一步完善出人境管理工作“两级机构,三级管理”网络,结合APEC会议保卫工作,对基层派出所(警察署)民警和全区41家涉外宾馆和报备旅馆前厅接待员强化业务培训和考查,在APEC会议保卫工作期间,区内宾馆接待境外人员32891人次,未发生查控对象漏控情况。全年查处“三非”案件36起,其中成功破获1起上海罕见的组织他人偷渡案,5人被依法逮捕,被市公安局授予“反偷渡专项行动”二等奖。

2002年,共受理出国(境)申请2306人次,办理暂住证71张。公安普陀分局会同区外经委、工商、外税等政府职能部门开展对三资企业联合执法5次,处理涉外纠纷50余起。2003年,破获偷渡案件2起,查处“三非”案件23起;境外人员临时住宿登记申报率、合格率、及时率均为100%。