1949年以后,普陀区的学校教育开始向工农倾斜,通过大规模群众性的扫盲运动,提高工农的文化教育水平。为使更多的学龄儿童接受到普通教育,普陀区先后通过实行两部制(1)、开办儿童晚班、贯彻义务教育等形式,普及中小学教育。改革开放以来,随着办学体制、管理体制、教育目标的发展变迁,普陀区的教育改革和发展不断深入。1990年,全区基本实现九年制义务教育。2005年基本普及高中阶段教育。“十三五”期间,普陀区围绕建设教育强区、实现区域教育现代化目标,继续推进教育改革与创新。

一、开展扫盲运动

1949年5月,负责接管上海教育系统的军管会文化教育委员会指出:“尽量利用可能条件,开展职工教育,……有步骤地扫除文盲。”根据这一精神,上海自1949年下半年开始分期分批逐步开展群众性的扫盲运动。扫盲运动首先在干部、青壮年、产业工人和工农积极分子中进行,陆续开办了为扫盲服务的民校、夜校、识字班、识字组以及农村冬学等各种形式的扫盲班组,采取包教保学的教学形式,即教师对所教对象实行个别教学,按计划使对象达到脱盲标准;参加学习的扫盲对象保证学好教师所教的全部课程,如期达到脱盲标准。至1949年9月,市教育局在市区和郊区已建立起36所工农学校,作为开展扫盲和工农业余教育的重要基地。

1949年12月,第一次全国教育工作会议在北京召开,会议明确提出要积极准备进行全国规模识字运动,逐步扫除文盲。1950年6月1日,中央人民政府政务院在《关于开展职工业余教育的指示》中指出:“职工业余教育的内容以识字教育为重点,……争取在三五年内做到职工中现有的文盲一般能认识一千字上下,并具有阅读通俗书报的能力。”(2)至1952年,在全市范围内形成第一次扫盲高潮。普陀区91家百人以上的工厂职工中的文盲、半文盲3.74万人,占职工总数的52.8%。通过此次大规模的扫盲运动,1953-1955年的3年间,有5302名职工脱盲。

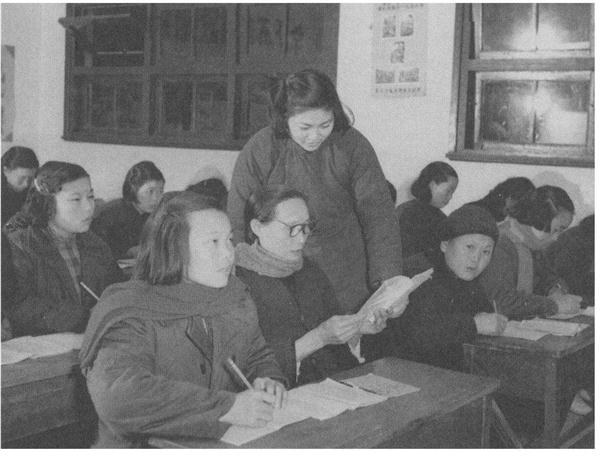

图7-1 1956年1月,曹杨一村家属委员会的识字班教员毛稚芬正在教学员们认字(普陀区档案馆提供)

1955年下半年至1956年上半年,上海市出现第二次扫盲高潮。1955年10月11日, 毛泽东在中共七届六中全会上说:“扫盲运动,我看要扫起来才好。有些地方把扫盲运动扫掉了,这不好。要在合作化中间把文盲扫掉,不要把扫盲运动扫掉,不是扫扫盲,而是扫盲。”1956年3月29日,中共中央、国务院正式颁布《关于扫除文盲的决定》。《决定》指出:“从1956年开始,必须密切地结合着国家的社会主义工业化和农业合作化的发展,在工农群众中大力开展识字教育。要求各地按照当地情况,在5年或者7年内基本上扫除文盲。……工人的识字标准是2000字左右,农民的识字要求是学完社编、县编、省编的三种教材,大约1500字,能够大体上看懂浅近通俗的报刊,能够记简单的账、写简单的便条,会做简单的珠算。”在中央的号召下,上海各界再次把扫盲运动推向新的高潮。1956年,普陀区分别成立区职工和市民扫盲中心学校各1所,职工参加扫盲班学习的人数达到2.3万人次。1956-1957年,扫除文盲12837人,其中职工9566人、居民3271人。

1958年初,在全国工农业生产“大跃进”形势的推动下,全国出现了第三次扫盲高潮。中央人民政府教育部、团中央、全国总工会、全国妇联、全国扫盲协会联合召开了18省市扫盲先进单位代表会议。全国扫盲协会会长陈毅在讲话中号召从扫识字盲、扫文化盲到扫科学盲,“来一个文化上的原子弹爆炸”。2月23日,上海市教育局、总工会、团市委、妇联联合召开上海市扫盲活动积极分子大会,1.4万余人参加会议。市委书记处书记陈毅显在会上作了《扫盲工作必须大跃进》的报告,提出:“争取三年,确保五年完成市扫盲任务。”据1958年12月31日统计,该年全市扫除文盲52.24万人,与之前8年间扫除文盲57.52万人的数字相接近,全市青壮年非文盲率达到91.7%。

由于1958年采取短期突击扫盲的办法,扫盲数量虽大,但巩固率不高,复盲率大约占40%~50%。1958年,普陀区约有文盲、半文盲6万人,其中职工和居民各占一半,参加扫盲学习者占到94.2%。有相当多的人当时虽已脱盲,但随后又陆续复盲。1959-1960年继续扫盲,全区扫除文盲5.86万人,其中职工、居民各约2.9万人,尚有文盲、半文盲1.2万余人。1960年后愈发重视扫盲的质量。1961-1964年扫除文盲0.83万人。至1965年,全区基本完成对职工及居民中青壮年的扫盲任务。

“文化大革命”期间,扫盲工作停顿。中共十一届三中全会后,恢复扫盲。1980年,区属单位青工中有文盲、半文盲1622人,经过学习,有900多人脱盲。1986年,区属工厂企业单位职工中,有文盲、半文盲3485人,经过学习,扫除文盲2340人。1990年,区属单位尚有文盲、半文盲1145人,占职工总人数的1.81%(3)。

二、普及中小学教育

1949年以前,普陀区境内苏州河南和真如地区有少量中小学校,学校规模普遍较小,校舍设备简陋。另有一些私塾分布在药水弄等棚户地区。1946年时,区境内失学儿童数占到学龄儿童总数的65%左右。1949年下半年,区境内有公立中学1所、私立中学2所、公立小学1所、私立小学32所、儿童晚班13所之幼稚班11所,中小学学生和幼儿1.13万人,占全区总人口数的6.74%。

1950年,区境扩大,划人光复国民学校等7所公立小学、4所儿童晚班及培德等7所私立小学。同年,学龄儿童入学率为49.62%,仍有大批劳动人民子女要求入学。政府限于当时的财力、物力,无法在短时间内创办更多的小学,便允许在潘家湾、潭子湾、朱家湾、药水弄等棚户区开设私塾200所,人塾学生达4000余人,居全市各区之首。20世纪50年代以来,为了满足更多学龄儿童的人学需求,大部分中小学采取两部制和儿童晚班等措施,增加入学名额。1951年新建长寿路第一小学,并改建光复西路第一小学等6所小学,开办两部制,增设儿童晚班。1952年,上海第一个工人新村学校——曹杨新村第一小学和上海市实验幼儿园开办。1953年,曹杨中学建立,这是1949年以后全国第一批新建的3所完全中学之一,也是全市招收侨生的3所中学之一。此后,逐年均有新建学校投入使用。1954年,成立曹杨二中。与此同时,全区私塾除合并成普光等10所小学外,其余逐步淘汰。1956年,全区私立小学及其附属幼儿园全部改为公办,同时接办华东纺织工业管理局所办的5所职工子弟小学,停办儿童晚班,撤销尚存私塾。至1958年,全区有各类小学137所,学生总数7.78万人;各类中学15所,学生总数逾2万人。学龄儿童入学率达到96%以上,基本普及了小学教育。

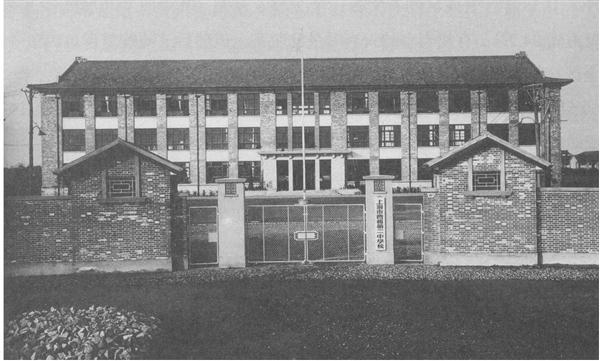

图7-2 1954年,曹杨第二中学成立(普陀区档案馆提供)

1959-1965年,区境内陆续新建了大批新村住宅,大量居民迁入,小学入学人数增加,毕业生人数亦逐年上升,升学矛盾突出。仅1963-1965年,区内新建中学22所、小学4所,并扩建了一批中小学。1963年,全区普及初中教育。1965年,全区中小学学生及幼儿园幼儿17.72万人,占全区人口总数的32.66%。至此,普陀区完成了中小学教育的普及。

与此同时,全国掀起了一个兴办半工半读学校的热潮。半工半读的主张是由刘少奇于1957年提出,后来他又提出两种教育制度、两种劳动制度的设想。1958年,全国曾办起了一批半工(农)半读学校。20世纪60年代初,这批学校被大规模整顿。1964年,刘少奇再次提出两种教育制度的主张。同年,普陀区有工厂兴办的半工半读工业中学20所、职业学校25所,学生5094人。1965年,这些学校中的30余所先后改成半工半读技术学校,并成立了区半工半读技术学校,为全市4所试点学校之一。同时,还试办2所半工半读初级中学。“文化大革命”开始后,这些学校全部停办。

“文化大革命”初期,学校教育遭受重创。1966年8月8日,中共八届十一中全会通过的《中共中央关于无产阶级文化大革命的决定》,将毛泽东五七指示的内容作为“教育革命”的纲领,提出“改革旧的教育制度,改革旧的教育方针和方法”,强调“必须彻底改变资产阶级统治我们学校的现象”“学生以学为主,兼学别样,也就是不但要学文,也要学工、学农、学军,也要随时参加批判资产阶级的文化大革命的斗争”。在这一方针的指导下,全国各级各类学校普遍“停课闹革命”,中小学校一度停止招生。专注于传授文化知识的教师和学习文化知识的学生被认为是走“白专”道路而遭到批判,正常的教学秩序被打乱,学校校舍、教室门窗、课桌椅等教学设施损坏严重。

经过“文化大革命”初期的混乱局面,中共中央多次发出要求“复课闹革命”的指示。1968年9月上旬,市革委会派来3800名工人毛泽东思想宣传队,进驻全区45所中学和130所小学(4)。学校秩序相较于此前的混乱状态有所改观,大部分学校恢复了基础课或基础理论教学,采取了一些考核措施,招生工作中开始注意对学生的文化考核,学校中无组织、无纪律的情况好转,教学质量回升。1969年上半年,全区中学普遍复课。学制由“三三”制(6年)改为“二二”制(4年),名为“普及高中”。1970年起,实行春季招生。由于区内学龄儿童人数逐年下降,1971年小学生入学年龄由7足岁改为6足岁半。一批民办小学撤并,职工子弟小学缩小办学规模。长寿路第三小学等9所小学先后改办为中学。至1976年,两部制全部停办。同年,全区有中学55所,学生65607人;小学97所,学生近5万人。

20世纪70年代,区内的技工学校教育得到一定发展。上海灯泡厂、人民机器厂等区内市属工厂陆续开办技工学校,招收应届中学毕业生,学制2年。据统计,1972-1976年,全区创办技工学校25所(见表7-1)。这在很大程度上解决了当时区内中学毕业生的就业需求问题。“工农兵上讲台”“开门办学”“厂校挂钩”等“新生事物”的出现,是“文化大革命”时期教育领域的一道特殊“景观”。1974年,全区中小学陆续成立工农兵讲师团,由工农兵给师生讲课。同时,实行“开门办学”,学生主要时间在校外学工、学农、学军。“工宣队”进驻学校后,由于“工宣队”队员与所属工厂的联系,在设备、产品和技术上予以帮助,1970年8-9月间,普陀区多所中学掀起了大办校办工厂的热潮(5)。曹杨四中校办工厂在创办后的数月里为华阳筒子厂加工了12万只筒子,回收旧筒子11万只,在支援国家工业建设的同时,积累资金6000多元(6);1971- 1975年,普陀中学组织学生在校办工厂参加劳动达3800余人次,在上海电扇厂工人的帮助下,装配修理各种类型的电风扇5000余台(7);新会中学校办工厂自行设计生产了农村急需的500盏高压黑光灯和2万只20W黑光灯整流器,供应上海郊县和安徽、江西等地部分公社与农场(8);五一中学校办工厂在上海灯泡厂和该厂进驻学校的“工宣队”队员的协作下,试制成功了“高频电火花真空测验器”,投产后为全国28个省、市、自治区和友好国家提供了产品(9);曹杨二中三结合科研小组用土办法试制成功检验肝功能的丙酮酸和丙酮酸钠两种化学试剂,经中国科学院化学研究所和东风生化试剂厂检验合格,投产后供应全国各地,并支援了阿尔巴尼亚、朝鲜、越南等国家(10)。

表7-1 1972-1976年区内技校创建情况表(11)

|

所属系统

|

技校名称

|

创办年份

|

|

市纺织工业局

|

上海第一棉纺织厂技工学校

|

1972

|

|

上海第六棉纺织厂技工学校

|

1972

|

|

上海第七棉纺厂技工学校

|

1973

|

|

上海第十一棉纺织厂技工学校

|

1973

|

|

上海第十四棉纺织厂技工学校

|

1973

|

|

上海第二十二纺织厂技工学校

|

1973

|

|

上海第二十五棉纺织厂技工学校

|

1973

|

|

上海第十一化纤厂技工学校

|

1973

|

|

上海纺织机电厂技工学校

|

1974

|

|

市机电局

|

人民机器厂技工学校

|

1972

|

|

大隆机器厂技工学校

|

1973

|

|

华丰钢铁厂技工学校

|

1976

|

|

革新电机厂技工学校

|

1976

|

|

市仪表局

|

上海灯泡厂技工学校

|

1972

|

|

上海仪表钢模厂技工学校

|

1972

|

|

上海一〇一厂技工学校

|

1973

|

|

市轻工局

|

上海造纸公司技工学校

|

1973

|

|

上海印钞厂技工学校

|

1973

|

|

上海造币厂技工学校

|

1973

|

|

上海木材一厂技工学校

|

1973

|

|

天厨味精厂技工学校

|

1976

|

|

市化工局

|

上海化学试剂总厂技工学校

|

1973

|

|

上海化工机械一厂技工学校

|

1973

|

|

上海市染料工业公司技工学校

|

1973

|

|

市建工局

|

上海市第五建筑工程公司技工学校

|

1975

|

尽管鼓励学生学工、学农、学军,在当时起到了勤俭办学、支援国家经济建设的作用,但它对正常教学活动的冲击是显著的,在“文化大革命”后期的“批林批孔”运动中,普陀区还发生了轰动一时的“骊山中学事件”,进一步造成了教育思想上的混乱,给青少年学生的文化知识学习带来了不利的影响。1980年,对全区3万多青工进行文化统测时发现,这些青工当中,文盲占到10.5%,小学文化程度占71%,初中文化程度占14%,达到高中文化程度的仅占4.5%。大批“文化大革命”期间高中毕业的青工还要重新补习初中文化(12)。

三、深化教育改革

图7-3 1980年前后,职工利用业余时间进行文化补课(丁文安摄)

中共十一届三中全会后,学校工作重点迅速转移到以教学为中心上来。首先为解决初中毕业生升学问题,从1983年起,全区逐年发展中专职校,使初中毕业生合理分流。曹杨、辽原、石泉、黄陵、南海等职业技术学校相继成立,至1987年,普通高中学生数与中专职校学生数达到4:6的预期目标。至1990年,普陀区基本实现九年制义务教育,全区小学学龄儿童入学率为100%,小学生在校巩固率为99.8%,五年级考试及格率为98.6%;初中在校学生巩固率为99.82%,学生毕业考试及格率为99.04%,1990年,全区有幼儿园217所:在园幼儿2.88万人;小学78所,在校学生5.93万人;初级中学23所,完全中学13所,在校学生3万余人;另有中专8所,职业学校4所、附设职业班的中学5所,技工学校34所,聋哑学校、辅读学校各1所,工读学校I所。此外,经过多次调整学校布局,普陀区从推进办学体制改革,区域教育优质化、均衡化,以及兴办社区教育等方面,深化教育改革,探索教育发展的新途径。

(一)办学体制改革

长期以来,普陀区就存在着教育资源分布不均的状况,如潘家湾、潭子湾、朱家湾“三湾”地区的学校被概括为“五差一高”,即校舍设备差、学生来源差、师资条件差、教育质量差、校风校貌差和留级率全区最高。1986年,地处“三湾”地区的中朱学区提出“办好每所小学”的目标,改变薄弱学校的办学质量,并取得了很大成效。中朱学区“不怕差,只要抓,因为差,更要抓”的办学精神,激励了全区教育人的改革决心。

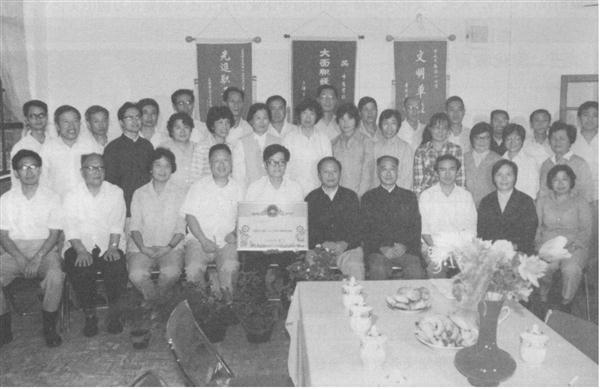

图7-4 中朱学区被评为上海市一九八七年度小学教育先进单位(普陀区档案馆提供,摄于1988年)

20世纪90年代初,普陀区开始在全区探索改革基础教育的办学体制和办学模式,鼓励企事业单位和其他社会力量按国家的法规和政策,多渠道、多形式办学,改变由政府包揽办学的局面,形成政府办学为主、社会各界参与办学的新局面。(1)试行幼儿园园长自主承办制。1993年9月,有9所幼儿园园长向区教育局申请承办幼儿园,并与区教育局签订承包协议书,承办期暂定3年。1997年,第二批承办幼儿园增加12所。(2)开办民办中、小学、幼儿园。1993年6月,市教委同意华东师范大学归国华侨联合会申办侨华高级中学。7月,区教育局采取公开向社会招标形式,创办民办爱建寄宿制幼儿园。8月,依托江宁路小学的声誉开办江宁学校,该校由几个企业组成校董事会给予经济上的支持。(3)依托社会力量合作办学。1993年,区教育局与华东师范大学合作开办云岭实验中学,并于1994年1月正式挂牌成立。1999年,经市政府同意、市教委批准,由上海市建德企业发展有限公司投资,与区重点中学曹杨中学、澳大利亚本迪戈中学三方合作开办东方曹杨外国语高级中学。(4)开办九年一贯制学校。1993年8月,区教育局将曹杨四中与曹杨新村第四小学合并,改办成区内第一所九年一贯制的上海市梅岭中小学(1998年改名为沙田学校)。

1995年初,普陀区教育局决定集资2亿元,实施“重点建设、加快发展、帮困解难、队伍建设”等四大工程。第一,重点建设好7所示范学校,建造教工住宅4万平方米。第二,把5所中学、8所小学办成“双高普九”的示范学校;新建1所设施较好的辅读学校。第三,采取措施,每年净增7000名左右的初中入学学生在全日制学校就读;通过撤点兼并、联合办学等方式,使5%左右办学困难的学校在短期内改变面貌。第四,3年内通过各种途径,在中青年教师中培养中学、小学、幼儿园级干部各30人、学科带头人100人、教学骨干1000人,使全区的师资队伍达到中上水平(13)。

1995年下半年,区教育局制订《区教育事业“九五”发展规划》,对当时全区100多所公办中小学的软硬件条件作了分析。1995-1998年,全区对薄弱学校更新工程投入总计1.38亿元,在加强薄弱学校更新工程硬件建设的同时,加强薄弱学校的软件建设,组织学校干部、教师的合理流动。大幅度调整各校的师资结构,引导和鼓励干部和骨干教师流向薄弱学校,使得全区的师资结构、师资的分布趋向合理化,为办好每所学校打好基础。1997-1998年,全区流动了中小学干部和教师788人,其中流动到新办学校和薄弱学校的干部、教师有293人,包括中学校级干部29人、小学校级干部40人、中学高级教师20人(14)。

至2000年,全区有公办中学43所(含高级中学4所、完全中学9所、初级中学30所),学生5.25万人;民办中学21所(含高级中学10所、完全中学3所、初级中学8所),学生1.6万人;公办小学42所,学生3.38万人;民办小学5所,学生0.1万人;公办幼儿园34所,幼儿0.73万人;民办幼儿园21所,幼儿0.48万人;集体办幼儿点幼儿0.28万人,托儿所幼儿0.31万人(15)。

进入21世纪后,普陀区教育办学体制改革再次进行了新的探索。2000年11月,区教育局与浙江教科文发展有限公司签订合作易地重建曹杨中学协议,实行股份制办学,使其成为以吸纳民间资金为主,多元投资,具有独立法人资格的现代化寄宿制高级中学。曹杨中学新校园坐落在祁连山南路353号,占地4.6万余平方米,总建筑面积近5.7万平方米,设计规模为45个班级,可容纳2250名学生。学校于2001年9月初步建成投入使用。体制改革后的曹杨中学实行董事会领导下的校长负责制。2004年第二学期起,曹杨中学恢复公立学校建制。

(二)区域教育优质化、均衡化发展

2001年起,区教育局围绕“十五”计划中提出的“以突破性改革谋求跨越式发展”为主题的工作思路,开拓创新,为实现基础教育现代化奠定基础。2004年,区教育系统提出“加快基础教育现代化建设,办普陀人民满意的教育”的奋斗目标,明确“加强优质教育资源建设,推进基础教育均衡发展”两个主攻方向,初步形成东、西、南、北、中优质教育资源“圈”的布局。“十五”期间,政府投入4.07亿元,新建、扩建曹杨二中、晋元高级中学、宜川中学等15所学校12万平方米,修缮武宁路小学、区教育学院附校等53所学校22万平方米,在延河中学、洛川学校等50所学校翻建塑胶场地11万平方米;投入1041万元用于学校绿化,建德学校、恒德小学等9所学校成为花园式单位;投入2.29亿元,添置更新教育设施设备。此外,全区中小学计算机生机比、师机比配置超过市教委规定的配置要求;教育城域网、校园网以及视频会议系统基本覆盖每所公办中小学,网上交互式教与学向全区开放,逐步形成优质教育资源网上共享。全区公办中小学、幼儿园食堂达标率100%,无障碍设施达标率100%,基本满足了教育自身发展的需求。

至2005年,全区九年义务教育入学率保持100%,毕业率97%;基本普及高中阶段教育,应届初中毕业生98%以上进入全日制高中及职业高中,其中普通高中占60%以上。同年,曹杨二中、晋元高级中学、宜川中学被评为市实验性示范性高中。

图7-5 首批“上海市实验性示范性高中”——晋元高级中学(普陀区档案馆提供,摄于2014年4月9日)

“十一五”期间,区教育局明确了建设优质教育的“圈链点”战略,以优质化、均衡化为主攻方向,完善基础教育体系和终身教育体系,基本实现东、西、南、北、中都有优质的教育、一流的学校。“圈链点”战略,即:(1)打造优质教育资源“圈”,通过均衡布局,奠定区教育优质均衡发展基础,包括:科学规划,从资源配置上实现优质均衡;结构调整,从功能布局上促进优质均衡;“名师共享”,从队伍建设上保障优质均衡;跨校选课,从课程分享上助推优质均衡,从而消除区域之间、校际之间的差异,让全区东、西、南、北、中都有一流的学校、一流的教育。(2)构建优质教育“链”,“借天、借地、借资源”,通过合作共享,加快发展步伐,提升发展水平。为实现合作联动和优质教育资源共享辐射,建立了5种合作发展链:区内优质高中与义务教育学校“承办链”,高校与区内学校“合作链”,街道镇内学校“联盟链”,区科教、文教、体教、医教与学校“结合链”,与国际教育机构合作“交流链”。通过“链”的辐射共享,优质教育资源产生了“再生”能量和“放大”效应,从而提升全区学校的整体办学水平。(3)创建优质教育资源“点”,实现优质教育布局的合理与均衡,消除区域间、校际间的办学差异,让每一个学生都有公平接受教育的机会和享受优质教育的条件,并以“争创”为载体,激励学校内涵建设,使每一所学校都成为优质教育圈中的重要支撑“点”,打造老百姓家门口的好学校。

“圈链点”战略的提出是针对普陀区作为传统工业区,人口导人和教育资源分布不均衡、教育水平落差大等多重矛盾,推进区域教育优质均衡发展。曾被称为教育“洼地”的桃浦地区变化很大,在该地区读书的学生由过去的50%上升为95%(16)。长征镇优质教育共同体“走进OMER创智园”创新课程、“绿色畅想”环保体验课程、“黄金穗月”体验课程等共享课程,丰富了共同体学校学生的知识面;新普陀小学助推学生全面健康成长,连续两届获世界头脑奥林匹克小学组冠军,连续三届获市“阳光伙伴”少年集体体育竞赛一等奖;长征中心小学架构“七彩课程”,通过“以情激趣,以趣导学”的课堂教学,为学生创建了一个充满情趣、自主和谐的快乐空间。此外,曹杨二中附属学校、北海中学、中山北路第一小学、恒德小学、金洲小学等一大批学校,也日渐成为老百姓认可和满意的家门口的好学校(17)。

“十二五”期间,普陀区继续实施“圈链点”发展战略,按照“做强西北部、优化中部、提升南部、完善东部”的要求,推进区域教育资源布局与建设。五大“办学合作发展链”形成一定规模,依托区内优质高中、区教育学院承办6所学校,与高校合作建设7所附属学校,9个街道镇建立了基础教育联合体,全区对外课程融合项目学校22所、对外活动交流类项目学校30所。全区各级各类优质校(园)数量不断增加。其中,市示范性幼儿园4所、市一级幼儿园55所,占比达70.5%,位居全市前茅。市新优质学校16所,市示范性高中3所,市特色高中建设项目学校4所,全国民办中小学办学特色示范学校2所,中国可持续发展教育国家实验学校4所。

2011年4月,联合国教科文组织中国可持续发展教育项目全国工作委员会授予普陀区“中国可持续发展教育国家示范区”称号,普陀区成为全国首批获得此称号的3家单位之一,也是上海市的唯一一家单位。2014年,普陀区被国家教育督导委员会认定为“全国义务教育基本均衡发展区”,督导检查组专家对普陀区“圈链点战略”“工作推进策略”“五大学堂”、校本课程建设、学生创新素养培养等给予高度评价。“圈链点”战略促进区域教育优质均衡发展这一探索荣获“第二届全国教育改革创新奖”,中国教育报头版以《提升每个学生的学习生活品质——上海市普陀区促进区域教育优质均衡发展纪实》专文,作了重点介绍。

“十三五”时期,普陀区全面实施“三化一强”(18)区域教育发展战略,以“一环一园十街镇”规划引领,继续优化区域教育功能定位与空间发展布局。“一环”是指环华东师大优质教育资源圈,其功能重在溢出转化,聚焦于高校与地方政府合作推进的集团化办学模式探索,将周边学校打造成为华东师大基础教育科研成果溢出转化的实验基地,逐步辐射全区、全市乃至全国。“一园”是指曹杨二中教育园区,其功能重在承载突破,聚焦于综合性集团化办学模式探索,发挥区内高品质学校的主体作用,将园区打造成为“三化一强”战略的先行、先试园区和在全市乃至在国内外具有较大影响力的教育高地。“十街镇”是指普陀区10个街道镇教育联合体,其功能重在融合带动,聚焦于学区化办学模式探索,促进各级各类学校融入社区,发挥街镇政府、学校、社会组织等多元主体“办好家门口学校”的作用,打造“三化一强”战略的创新实践学区,整体提升各学区办学水平。

至2017年底,全区有幼儿园81所、小学24所、初中12所、一贯制学校23所、高中4所、完中8所、特教学校3所、中等职业技术学校1所、业余大学1所、业余中专1所、区教育学院1所、社区学校10所以及其他教育单位12家;全区中小学、幼儿园学生达9.6万人,在职教职工1.04万人(19)。“十三五”规划取得阶段性成果,至2018年7月,区内相继成立了环华东师大优质教育资源圈、曹杨二中教育集团、万里街道教育联合体,启动华东师大附小教育集团、民办进华中学教育集团建设,基于“一环一园十街镇”的学区化、集团化办学格局基本形成;全区81所托幼机构中,市示范性幼儿园4所,市一级园56所,市一级以上优质园比例达74%,位列全市第一;曹杨中学以环境素养培育特色、甘泉外国语中学以多语种特色成功创建为市特色普通高中,创建成功率位居全市第一;曹杨二中获得首届“全国文明校园”称号;普职融通、中高职贯通、职前职后联通的区域现代职教体系建设加快,5所市属、区属中职校实施中高职贯通、中职本科贯通项目,涉及9个专业、900多名学生;教育国际化资源布局和实体化建设取得新进展,与安盛集团合作引进国际知名的科技特色学校美国托马斯·杰斐逊教育资源,上海托马斯实验学校项目开工建设,计划2019年2月交付使用(20)。

图7-6 2017年,曹杨中学被命名为第一所“上海市特色普通高中”(普陀区档案馆提供)

图7-7 2017年,曹杨二中获首届“全国文明校园”称号(普陀区档案馆提供)

在教育优质化、均衡化发展的过程中,普陀区也十分关注特殊教育事业的同步发展,不断加大对特殊教育学校的资金投入。启星学校创办于1982年,原名普陀区辅读学校,设于光新路二小内。1997年,学校迁至石泉路,投资近500万元进行改建和设备更新,更名为普陀区启星学校。目前,启星学校是全区唯一一所以招收中重度智力障碍以及脑瘫、自闭症等多重残障学生为主的九年一贯制特殊教育学校,也成为上海市特奥培训中心、华东师范大学学前教育与特殊教育学院实验基地、华东师范大学教学实践基地、普陀区公民道德示范实践基地。

(三)兴办社区教育

1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》指出:“实行基础教育地方负责、分级办学的原则是发展国家教育事业,改革我国教育体制的基础一环。”基础教育要深化改革,就要打破封闭的办学模式,走开放办学的道路,促进教育社会化。与此同时,随着市政府教育权限不断下放,发展教育事业成为各区经济发展战略的重要组成部分。在这样的背景下,社区教育应运而生。

1986年9月30日,全市首创的由所在地工厂、农村、机关、部队等单位参加的真如中学社会教育委员会成立,并组成理事会,下设德育、教学和管理三大组,探索实施社会全面参与管理,促进学校教育改革的新途径。真如中学组织社教委后,全区14个街道、镇相继成立了社区教育委员会。1990年4月,普陀区成立社区教育委员会,在全区范围内形成了基层、街道(镇)和区三级社区教育网络。1992年,普陀区社区教育委员会被评为全国家庭教育先进集体。

区社区教育委员会成立后,逐步实现了以区社教委作宏观指导,街道、镇社教委为中心环节,学校社教委为重要补充的新格局。1991年初,真如镇社区教育委员会建立上海市第一所“没有围墙”的学校——真如镇社区教育学校(后更名为真如镇社区教育培训中心)。1993年3月,东新村街道建立东新社区教育学院。此后,桃浦社区学校、曹安社区学校等相继建立。这些“没有围墙”的社区学校面向社区全体成员,在办学方向上是培养社区发展需要的应用型人才;在教学内容上是多重性的综合教育,具有兼容普教、职教、成教的性质;在办学经费上不依靠政府拨款,主要依靠创办经济实体、社会赞助和部分有偿教育;在管理体制上实行校务委员会集体领导,校务委员会成员全部在本社区内的知名人士中推选。社区学校充分利用社区内已有的智力资源和教学设施,开展社会化教育工作(21)。

2001年,据市教委、市文明办、市民政局下发的《关于加强上海市社区教育工作的意见》,普陀区成立了由16个委办局和街道、镇组成的区社区学校工作联席会议。区委、区政府领导亲自负责全区社区教育工作。联席会议下设办公室,办公地点设在区教育局,由区教育局负责日常的社区教育组织协调工作。“十五”期间,社区学校在全区各街道、镇的覆盖率达到100%,成为精神文明建设的重要阵地之一,形成了良好的育人合力和氛围。

2006年,中共上海市委、市人民政府出台《关于推进学习型社会建设的指导意见》,提出建设全民学习、终身学习的学习型社会的新要求。4月,普陀区政府正式挂牌成立了区社区学院,这是普陀区推进社区教育发展和构建终身教育体系的一个重大举措。社区学院除了承担教育、培训职能外,同时负责制订社区教育发展规划,构建社区教育课程体系,培训社区教育教师队伍,指导服务街道、镇社区学校和办学点的工作,以及开展社区教育的理论研究和督导评价工作。

“十一五”期间,普陀区社区教育沿着实体化、标准化、特色化、社会化的思路发展。社区教育三级网络不断完善,除1所社区学院外,共建成9所社区学校、225个社区学校办学点。各个社区开展“一街一品”建设,形成真如镇终身学习节、宜川戏曲节等一批社区教育特色品牌。全区初步形成社区教育共建、共享局面,开展对社区居民、老年群众、企事业单位员工、外来务工人员等各类人群培训,实现了区域学习成员的全覆盖。2010年,普陀区荣获第二批“全国社区教育示范区”称号。

2011年,《上海市终身教育促进条例》颁布实施,将社区教育纳入法律保障的范畴。在规范社区教育与终身教育发展的同时,该条例还确立了教育资源整合和共享利用的理念。普陀区就此进行大量有益的探索。由于社区学校师资资源普遍紧缺,各街道、镇社区学校都充分意识到远程教育的重要意义,通过开设远程教育课程,采用多媒体网上教学,既可实现名校名师授课,提高教学质量,又可通过资源共享,节约办学成本。为更好地提升普陀区社区教育的综合影响力,各街道、镇都先后成立了社区教育联合体,充分挖掘社区内各种教育资源与社会资源,共同提升社区教育服务社区居民学习、工作与生活能力。

“十三五”时期,普陀区通过创新“在校、在家、在网”终身学习方式,促进社区教育和终身教育多元发展。第一,强化社区学院中心定位,全方位服务指导科研、课程、教学、实践,实现资源集聚与辐射;推进社区教育机构实体化、场所标准化,健全社区教育办学机构服务网络,为社区内的老年人、年轻白领、青少年、外来务工人员等提供各类教育公共服务。第二,对接终身学习多元需求,推进区业余大学办学重心由“成入学历教育”向“学历与非学历并重的继续教育”转型。第三,以区老年大学为中心,构建区老年教育机构联盟,实现信息、设施、课程、师资的融合共享。社区教育立足终身学习多样化需求,发挥政府主导、社会参与和市场调节作用,为社区居民提供便利、开放、多样化的终身教育服务。至2018年7月,在3个街道、镇开展市“人文行走”项目试点,全区确立了52个人文行走学习点,形成学习地图和学习菜单,并联手黄浦、宝山、松江、徐汇开展“市民学习团队孵化区”建设,探索终身教育资源配送机制。“普陀雅韵——百姓身边的艺文讲堂”被评为2017年全国终身学习品牌项目。

四、高等教育的发展

普陀区境内的成人教育起于共产党人在小沙渡一带创办的工人学校。1924年以来,区境内先后办有上海专科大学以及南方、暨南、文治、大夏、群治、大陆、华夏等大学和正风文学院、东南医学院、中国纺织工学院、上海纺织工业专科学校12所高等院校。1937年八一三战事以后,暨南、大夏、群治、华夏、东南医学院、正风文学院等高校,先后迁离区境或停办。抗战胜利后,一些学校迁回境内。至1949年,区境内仅存私立大夏大学1所高校,以后发展为华东师范大学。

(一)从大夏大学到华东师范大学

华东师范大学中山北路校区,建于民国时期著名私立大夏大学的原址之上。丽娃栗妲河从校园穿流而过,丽虹桥横跨东西,勾连起两所大学的前世与今生。大夏的名字虽然已经远去,但群贤堂、思群堂、丽虹桥、夏雨亭⋯⋯这些大夏荣耀与苦难历史的见证,依然矗立于校园。无论在物质上还是在精神上,华东师范大学与大夏大学都是一脉相承的。大夏大学创办于1924年,是从厦门大学脱离出来的部分教师、学生在上海发起建立的一所综合性私立大学。1924年9月,学校租用小沙渡路(今西康路)201号为校本部,劳勃生路(今长寿路)致和里一新建楼房为教职员及学生宿舍。后因学校不断发展,学生人数快速增长,原校舍不敷使用,先后租用小沙渡路301号空地、购入中山北路梵皇渡路(今万航渡路)地基,另建校舍。1937年,因大夏、复旦等校均有部分校舍毁于战火,于是,上海的几所私立大学将学校迁往内地,实行联合办学。1947年,大夏迁回上海原校址办学。翌年,学校的在校学生已达3700多人(23)。

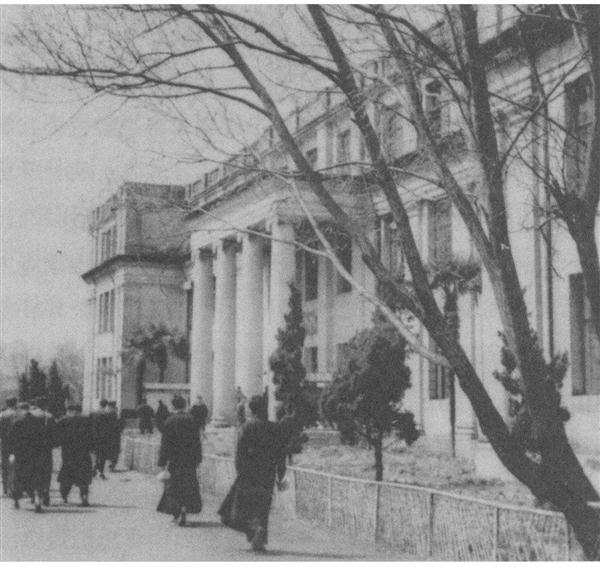

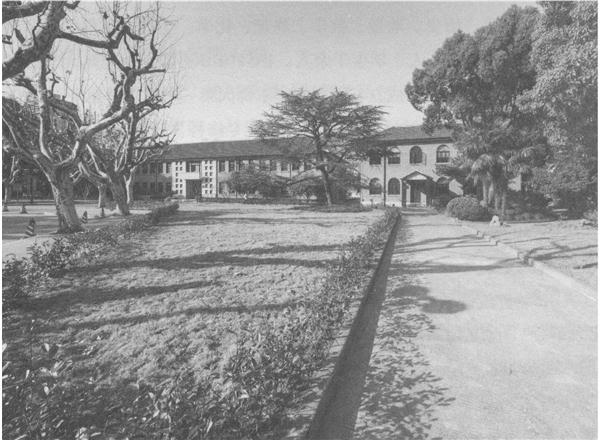

图7-8 1930年的大夏大学群贤堂(普陀区档案馆提供)

大夏大学建校27年间,培养了一批为国为民的有识之士。熊映楚,曾是武汉农民运动的重要干部;雷荣璞、陈国柱,分别是广西、福建建党干部之一;吴良斌(亮平),是国内最早翻译恩格斯《反杜林论》者,1949年后担任中共沪西区委书记;其他还有郭大力、周扬、叶公琦、陈赓仪等都在大夏大学学习过。大夏大学培养了不少杰出的专家学者,如胡和生、陈子元、李瑞麟、刘思职4位中科院院士,翻译家戈宝权,儿童文学家陈伯吹,古典文学评论家王元化,青铜器研究专家马承源等。

1951年夏,中央教育部批准以大夏、光华2所私立大学文理科为基础,调人复旦大学教育系、同济大学动物系和植物系、沪江大学音乐系以及东亚体育专科学校,合并成立华东师范大学。为适应国家建设需要,有计划地培养中等学校师资,新成立的华东师范大学决定设立中文、外文、教育、历史、地理、数学、物理、化学、生物、音乐、体育11个系。据统计,当时全校有教职工338人、学生千余人。1951年9月,华东师范大学附属中学成立,1958年8月,因华东师大二附中成立,更名为华东师大第一附属中学至今。

1952年院校调整后,学校共设置10个系、9个专修科,新设立政治教育专修科,原体育系和体育专修科调整至新建的华东体育学院。1953年以后,通过办研究生班,华东师范大学为高等师范院校培养了大批师资,结业的研究生绝大多数具有独立开一门专业课的能力。1961年建校10周年时,学校教师已发展到899人,本专科学生4999人,函授生4738人,预科学生486人。10年间,学校先后为国家培养和输送各类毕业生8244人(其中毕业研究生673人),培养进修教师和支援兄弟院校的师资近千名。

“文化大革命”开始后,学校停止招生。1970年起共招收工农兵学员6631人。1972年5月,与上海师范学院、上海半工半读师范学校、上海教育学院、上海体育学院合并,改名为上海师范大学。1980年7月,恢复原名。1990年时,学校设有21个系、38个专业,以及教育管理学院、教育科学学院、成人教育学院和研究生院,下设20个研究所、21个教育资料研究中心和97个实验室;学校拥有本科、专科学生7716人,民族预备班学生60人,研究生1103人,成人教育学院学生5412人,外国留学生94人;拥有教师1832人,其中教授、副教授660人,职工2521人。

1996年,华东师范大学被列入“211工程”国家重点建设大学行列。1997年,上海幼儿师范高等专科学校并人华东师范大学。1998年,上海教育学院、上海第二教育学院也相继并人。2002年,根据上海市高校布局结构调整的战略部署,闵行校区规划建设启动。2006年,学校主体搬迁到闵行校区,形成了“一校两区、联动发展”的办学格局。同年,教育部和上海市决定重点共建华东师范大学,学校进入国家“985工程”高校行列。2017年,学校进入世界一流大学A类建设高校行列,全面开启建设中国特色世界一流大学的新征程。

华东师范大学利用学科优势,与普陀区政府协作打造区域科技产业园区,推进科技成果转化和企业孵化。2001年4月,华东师范大学与普陀区政府共同创建了华东师范大学科技园。园区整合了学校、社会、政府资源,建立起支撑服务体系,逐步形成一个集资源、服务、信息、孵化为一体的社会化、专业化、市场化全方位的创业服务中心。2006年10月,华东师范大学科技园被国家科技部、教育部认定为华东师范大学国家大学科技园。2008年,园区管理公司全额投资组建孵化器公司,该孵化器为市信息产业专业孵化器。2017年,通过市信息服务产业基地评估。科技园核心功能区总建筑面积12万平方米,范围为金沙江路、大渡河路、中江路与虬江河。其中由科技园管理公司负责运营的D大楼,建筑面积19.97万平方米。

图7-9 华东师范大学中山北路校园(鲍世望摄于2017年12月17日)

园区自建园以来,围绕“把大学科技园建设成为高新技术企业的孵化基地、创新创业人才的培养基地、高等学校服务经济建设的窗口和技术创新的示范基地”的目标开展工作,依托华东师大学科技实力和人才优势,重点培养科技成果转化能力,做好成果转化工作,以补短板方式融入大学科技圈,聚焦信息学院、软件学院和教育信息技术系等应用性强、与互联网关系密切的专业,加强产学研对接合作;整合政府和社会资源,强化对创新项目的孵化服务,重点培养孵化服务能力,打造具备管理、投资、法律、政策咨询等特长的人才团队;强化对创新项目的引进和对在孵项目的跟踪管理,按照教育部对国家大学科技园要求,提升在孵项目质量,做好科技项目全程管理工作。园区还承担着高校大学生创业的培育工作,免费提供500平方米的场地面积供大学生创业使用,同时负责大学生创业项目的开业指导、创业辅导,免费为其提供管理和孵化服务,并帮助应届毕业生或创业青年通过创业见习提升创业能力。

经过多年发展,华东师大科技园人驻科技企业800多户,其中培育高新技术企业22家、高新技术成果转化项目10项、软件企业12家;企业申请专利502项、专利授权286项、软件著作权登记262项、商标注册证199件;市科技小巨人企业2家,区科技小巨人企业11家;区企业技术中心1家;市创新型企业2家;加盟“上海市研发公共服务平台”1家;市“专精特新”中小企业6家;承担各级各类科技项目131项,获政府各类资金扶持近5000万元,近三年园区企业获风险投资约4亿元,创税超过5亿元。

(二)区内特色专业院校

经过半个多世纪的发展,区境内除华东师范大学外,还有同济大学沪西校区(原上海铁道学院)、上海工程技术大学新村路校区(原上海工程技术大学纺织学院)、民办华夏学院、复旦大学医药技术学院药学一分院等全日制高等院校。

1.同济大学沪西校区

1954年,上海铁路通讯讯号学校从苏州迁沪。1958年改为上海铁道学院,成为国家铁道部所属培养高级铁路工程技术人才的工科大学。该校设有电气工程、电讯工程、计算机工程、铁路运输等6个系,下属15个本科专业、9个专科专业。该院设有基础部、社会科学部、走读部、成人教育部、研究生部和科学管理、轮轨系统2个研究所以及液压、计算机、国际经济等3个研究中心。全院有36个教研室、19个研究室、36个实验室和1个电化教学中心。

1995年5月18日,由原上海铁道学院、上海铁道医学院合并组建上海铁道大学。学校设有机电工程、土木建筑、基础医学、临床医学、口腔医学、国际经济与管理、信息科学与技术、城市轨道交通8个学院;有运输管理工程、机械工程、电气工程、土木工程、电信工程、计算机科学技术、临床医学、口腔医学等12个系、23个本科专业、14个专科专业、1个博士点和21个硕士点。上海铁道大学组建后,遵循“立足铁路,面向社会,医工结合,文理兼备,开拓创新,综合发展”的方针,积极发展面向现代化、面向世界、面向未来的新兴学科与专业,大力培养复合型人才,形成新的办学特色。1996年,全日制在校学生6200余人,教职工3120人。

2000年4月27日,上海铁道大学并人同济大学,定名为同济大学沪西校区。为更好地服务上海科创中心建设,服务区域经济社会发展,同济大学沪西校区将学校主要定位于打造具有国际影响力的轨道交通板块和生物医药板块,形成高端研发中心和高端人才集聚地,并带动周边区域转型升级。近年来普陀区交通设施基础体系日渐完善、综合环境质量加快提升、地区经济能级迅速提高,也为同济大学沪西校区功能转型升级发展优化了外部环境。

2.上海工程技术大学新村路校区

1978年10月,上海市纺织工业局、普陀区人民政府、上海石化总厂和华东纺织工学院共同创办了华东纺织工学院分院,后改为上海工程技术大学纺织学院(现名上海工程技术大学新村路校区)。该院设纺织工程、机械工程、电气工程、纺织化学工程、管理工程、服装6个系以及基础部、社会科学部2个部和1个应用化工研究所;办有纺纱、服装、针织等实习工厂和纺织技术开发公司。该院和我国香港以及加拿大有关高校有协作关系。上海工程技术大学新村路校区目前在校开设继续教育学院开展成人高等教育、各类培训,在校学生约0.25万人。