区检察院与公安机关定期沟通,采取重点沟通、对上沟通和个案沟通的办法,参与区内的社会治安综合治理。在审查批捕环节上,指定业务能力强的检察人员负责与公安各科、所、队进行联系。在侦查监督环节上,拓宽案源渠道,建立内外部互动机制,发挥网络优势,及时收集信息,掌握侦察监督方案线索,对公安机关回复不立案的案件认真审查,以通知立案的方式,加大立案监督的力度。

第一节审查批捕

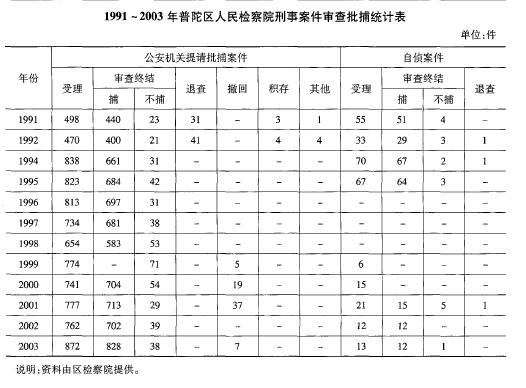

1991年,上海市公、检、法、司联合发布反盗通告,区检察院积极配合公安机关开展反盗窃、反劫车、打流窜、打击流氓、取缔卖淫嫖娼等专项斗争。1993年,区检察院把深挖余罪漏犯作为审查批捕工作的中心,全年通过办案共追捕漏犯16人,并敦促在押人员交待大量隐瞒犯罪事实。1995年,会同区公安等政法部门开展春季“打现行、治顽症、抓防范”,夏季“打流氓、除公害、收凶器”和冬季“打现行、破积案、抓管理、促防范”等专项斗争,全年共审查批准逮捕各类嫌犯684人。1996年,区检察院根据普陀区地处城乡结合部、外来人口密集、犯罪率高的特点,重点打击贩卖吸食毒品、卖淫嫖娼等犯罪活动,并选择治理重点开展社会治安综合治理工作。1997年,为适应新《中华人民共和国刑事诉讼法》要求,区检察院与区公安机关研究探讨,制订办案工作协议,就逮捕条件的具体适用、重大疑难复杂案件的提前介入、不捕案件的复议复核等问题形成规定,确保新刑诉法的顺利实施。

1999年,区检察院共参与公安机关重大案件的研究和现场勘察30次,其中犯罪嫌疑人苏某、王某故意杀人、抢劫台商一案,案发当天,批捕科即派员赶赴现场了解侦查情况,掌握案情,侦破后,立即依法作出批准逮捕决定。2000年,区检察院对蓄意制造事端,破坏国家法律的8名犯罪嫌疑人实施批准逮捕,并加大对暴力性犯罪、涉黄涉毒犯罪、制假贩假犯罪及带有黑社会性质的地方恶势力犯罪的打击力度。2003年,针对一段时期区内抢劫便利店、盗窃电动车等侵财型犯罪较突出的情况,区检察院加强与公安、法院协调、配合,加快办案速度,及时打击此类犯罪活动,维护社会稳定。

1991~2003年,区检察院共批准逮捕重、特大案件犯罪嫌疑人1232人,适时介入公安机关侦查活动697件。

第二节侦查监督

1991年,区检察院在侦查监督中严格把好“五关”:从犯罪主体上把关,从犯罪定性上把关,从证据上把关,从赃款、赃物流向上把关,从宏观上全面把关。加强在批捕前、审查中、批捕三个阶段前后延伸跟踪监督:注意有无错罪、漏罪现象;加强对公安机关在侦查取证的各个环节上的监督审查;对批捕后及退回补充侦查的刑事案件予以监督。1992年,在配合公安机关开展反盗、“两禁”等专项斗争同时,着重加强履行侦查监督职能。

1996年5月,区检察院在办理王某贩毒案中,发现上海铁路公安处乘警陶某利用公安人员身份和职务便利,对毒贩实施敲诈勒索。经调查取证并与公安机关协商后,决定对陶某以敲诈勒索罪自行立案侦查并批准逮捕。

1999年,区检察院在侦查监督中,重点防止错捕、漏捕,对公安机关报请逮捕的案件,依法作出不批准逮捕决定71人,公安机关依法撤回5人。其中公安机关不服区检察院不批捕决定提请复检的8件,经区检察院复信和市检察院第二分院复检后,7件维持原不批准逮捕决定,1件作出批准逮捕决定。公安机关对复检后批准逮捕的该案件执行后又将其释放并送劳动教养,区检察院在监督审查中及时发现公安机关做法不妥,发出纠正意见书要求公安机关撤销劳动教养重新报捕。该犯罪嫌疑人重新逮捕归案后,经法院审查被依法判处3年有期徒刑,从而避免1起以行政处罚代替刑事处罚的错误处理。

2001年,在审查公安机关移送逮捕的4起盗窃案时,先后发现估价鉴定部门在对所窃赃物进行鉴定时,未按照最高人民法院有关赃物鉴定的司法规定执行,使鉴定结论失去证明效力,致使所认定的盗窃数额未达到法定量刑标准,及时予以纠正,防止4起错案发生。

2003年4月,根据市检察院《关于开展诉讼监督四个专项行动的通知》的要求,区检察院成立由检察长任组长的领导小组,开展打黑除恶和整顿市场经济秩序的重要监督、办案质量专项检查、重大案件要犯的监督专项检察和专项清理工作等4个专项行动。经审查,对14件16人的案件发出《要求说明不立案理由通知书》。

1991~2003年,区检察院共追捕漏犯187人,改变定性5件,增减罪名7件,向公安机关发出检察建议40件,向公安机关提出纠正违法意见19件。

第三节审查起诉

1992年,区检察院审查起诉一起由区公安分局移送的上海市首例以营利为目的,非法印刷、出版、贩运、销售格调低下印刷物的团伙犯罪案件,产生积极的社会反响。1997年,区检察院设立律师接待室,对已移送审查起诉的公诉案件,于移送起诉后3日内告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人,检察院依法为辩护律师提供诉讼材料,安排律师与案件承办人交换意见。律师接待室一年中共接待律师来访281人次,接待当事人或家属300人次,开具案件到达通知书和辩护人告知书909张。1999年7月,区检察院开始全面推行主诉检察官办案责任制,在办案工作中,执行“告知制度”、“通知听庭制度”、“每月例会制度”以及主诉检察官之间的“联席会议制”、“庭审案件评议制”,把好案件的事实关、证据关,提高办案质量。

2001年,区检察院积极投身公诉改革,将自侦案件、经侦案件等确定专人专办,有针对性地研究此类案件的公诉方法和技巧,提高办案质量和效率。同年,完成“主诉单轨制”工作,完善和试行侦、捕、诉“三对口”办案制度。2002年3月20日,区检察院审查起诉科更名为公诉科。公诉科结合办案实际,采取完善主诉检察官联席会议制度,加强对主诉检察官日常办案工作的考察,采取主诉检察官办案查案等一系列监督、制约、激励措施,积极探索公诉方式的改革,适用“简案简审”,实现办案效率的提高。2002年,“两简”程序适用率86.70%;探索“求刑权”的适用范围和方式,推行常见犯罪诉讼证据规格模式,规范公诉案件中的证据审查。全年有160件203人的案件适用“求刑权”,被法院采纳的有151件188人。根据新刑法规定,区检察院对一些符合适用简易程序规定的案件,按诉讼经济的原则,依法建议或同意法院适用简易程序,以集中精力打击重大刑事犯罪活动。1997~2003年,适用简易程序的案件有738件,占提起公诉案件总数的40%。

1991~2003年,区检察院共对9959名刑事被告人提起公诉,使之受到法律惩处。

第四节支持公诉

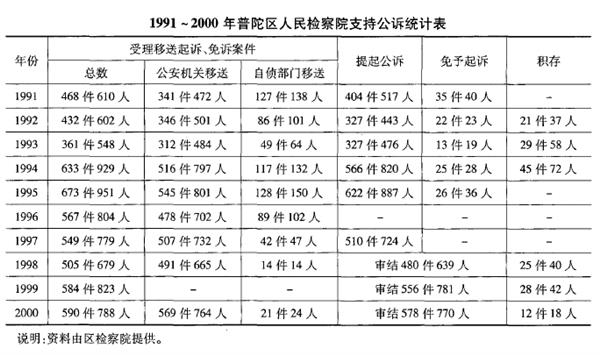

1991年起,区检察院在检察人员中实行主办、协办制度,定期考核,调动办案积极性。根据不同时期发案特点及“严打”斗争的需要,区检察院抓住典型案件适时配合法院组织集中公诉和集中公开判决。1994年,在反窃车斗争中,区检察院选择一批典型案件,配合法院在犯罪分子作案场所宜川购物中心召开公判大会,震慑犯罪,鼓舞广大群众同犯罪分子作斗争的勇气。1997年,为适应刑事法律的调整,成立以青年人为主的办案组,让青年人边学习边实践,提高办案公诉能力。以老带新,充分发挥资深检察官的作用,加快办案节奏,全年办案审结率97.10%。区检察院以评选区级优秀公诉人为途径,提高公诉人的出庭公诉能力。1998年,为遏制抢劫、盗窃等侵犯人民群众财产及生命安全的刑事案件和吸毒贩毒、卖淫嫖娼等社会丑恶现象蔓延的势头,区检察院有重点、有步骤地先后以“反盗”、“打黄”、“扫非”、“禁毒”等为专题,组织11次集中公诉,配合区法院召开公判大会。

1999年,为使公诉水平不断提高,区检察院通过开展“练技能、固基础、出成果”等培训活动,形成三个机制:一是培养机制,二是竞争机制,三是制约机制。

1991~2003年,区检察院组织集中公诉545件943人,协同法院集中公开判决61次。

第五节刑事审判监督

1991年起,区检察院加强同公安、法院等部门的相互配合、相互制约,对违反办案期限、办案程序以及在审判活动中出现的违法行为及时提出纠正意见。1993年第四季度起,区检察院审查起诉科与法院刑庭试行审判员、公诉人双向考核。在案件判决后,由公诉人对法院审判长的执法表现进行评定,使法院及时掌握区检察院进行审判监督的信息反馈,而审判长对公诉人的审查起诉、出庭公诉表现也进行打分,增强公诉人严格执法的自觉性。

1997年,审查起诉科在审查陈某诈骗一案中,发现区法院民事判决书中有错误判决的情况,即以公函的形式建议民事行政检察科审查并提请抗诉,市检察院第二分院支持抗诉后,市第二中级人民法院依法作了改判。

2002年,提起公诉的一起生产、销售伪劣产品案,区法院以非法经营罪作出判决,区检察院认为判决适用法律错误,量刑畸轻,依法向市第二中级法院提起抗诉,得到市检察院第二分院的支持。区检察院通过出庭支持公诉,重点纠正重罪轻判、轻罪重判、有罪判无罪以及严重违反程序导致裁判不公等问题。

1991~2003年,区检察院对刑事判决提出抗诉的案件共计13件,法院经过审查,予以改判2件;以书面形式发出纠正违法意见书共计26件,法院均予以纠正。

第六节未成年人刑事检察

1991年3月,为贯彻《上海市青少年保护条例》,区检察院审查起诉科成立青少年犯罪案件起诉组,与公安、法院、司法等机关建立对未成年犯预审、起诉、审判、辩护的“一条龙”工作体系。1996年,在《中华人民共和国未成年人保护法》颁布5周年之际,区检察院在区内中学普遍进行“未成年人保护法在我心中”、“如何保护自己”、“如何做一名合格的家长”等主题的法制宣传教育。未成年人刑事案件检察科通过电视、电台等新闻媒体进行广泛宣传,拓宽未成年人刑事检察工作的宣传渠道。自是年起,区检察院先后与桃浦镇政府、上海爱心工程基金会联合创办“外来流动人员家长学校”、“青少年法制教育基地”,与东新路街道办事处联手共建“青少年法制教育中心”;多次深入到真建、真光、祁连等外来人员集中地区进行模拟法庭巡回演示;利用学生寒暑假期间深入长寿路、宜川路等街道及桃浦镇所属村(队),为青少年及居民群众送法上门,开展外来学生、家长法制系列教育活动。同年,区检察院创建“优秀青少年维权岗”,为青少年健康成长提供服务和保障,预防和减少青少年犯罪,在维护社会稳定中发挥积极作用。

1998年6月,区检察院在全市首创诉前取保考察制度。1999年,区检察院与区青保办制订《未成年人刑事案件特邀社会调查员工作细则》,完善社会调查员参与特殊检察的机制。2000年,与团区委共建普陀区青少年保护指导中心,对失足青少年进行帮教、矫正、落实,并强化案后跟踪帮教。同年夏天,根据职校青少年学生犯罪率较多的特点,建立上海市天工职校青少年法制教育基地;随着行政区域的调整,建立长寿社区青少年法制教育中心暨合德、东武、长鸿居委分中心;组织桃浦中学青少年法制教育基地的“小小法律通模拟法庭”到长寿社区青少年法制教育中心作演示。同年,与区公安分局制订《关于对未成年人监督及特殊检察的若干规定》,运用科学手段了解少年犯是否存有心理偏差,有针对性地实施教育。开通在押少年犯与父母的亲情电话,实行未判决青少年犯罪嫌疑人与亲属等的特殊会见制度及特殊监管制度,以亲情感化失足青少年。

2001年,试行“续学取保考察”工作,对5名未成年犯罪嫌疑人经帮教考察后作出不起诉决定,使他们重返课堂继续学习。2002年6月20日,院检委会修订通过《诉前取保考察工作规程》,对构成犯罪后需追究刑事责任、但情节较轻、有悔改表现适用缓刑不致危害社会的未成年犯罪嫌疑人实施续学帮教考察,使其在接受法律惩罚的同时,重返课堂。同年对5名未成年犯罪嫌疑人实行“诉前取保考察”,对其中4人作出不起诉决定后采取跟踪帮教,经帮教考察,3人被发展为共青团员,另外1人被确定为发展对象。2003年,未成年人刑事案件检察科结合办案,先后对44名未成年犯罪嫌疑人的家庭情况、一贯表现及犯罪原因进行社会调查,对56名未成年犯罪嫌疑人进行心理测试,为未成年人案件的特殊审查提供“法庭教育”基础和教育、感化、挽救偶然失足青少年的依据。

1991~2003年,受理公安机关提请逮捕的未成年犯罪嫌疑人739人,不批准逮捕27人,不捕率3.65%,批捕逮捕484人;受理公安机关移送起诉的未成年犯罪嫌疑人901人,不诉8人,提起公诉503人。

第七节社会治安综合治理

1991年起,贯彻全国人大常委会《关于加强社会治安综合治理的决定》,区检察院在打击刑事犯罪的同时,结合刑事检察职能,在检察工作各个环节上落实社会治安综合治理措施,做好预防刑事犯罪工作。各部门深入社区、学校和案发单位开展多种形式的法制宣传活动。区检察院被评为1994~1995年度普陀区社会治安综合治理先进单位。

1995年,区检察院审查一起行政纠纷案件,配合被申诉方区市政建设综合开发公司做好申诉人的善后工作,缓解矛盾,使市政动迁工作得以顺利进行。2000年,播放区检察院制作的《为了明天的太阳》法制教育录像片,有6个居委会组织了200余名中小学生收看。2001年6月22日,成立“石泉街道青少年关护总站”,组织巡回播放《检察官对你说》等法制教育录像片,开展法律咨询活动。

2001年,《中华人民共和国未成年人保护法》颁布实施10周年之际,区检察院开展青少年保护“两法一条例”在我心中宣传周活动,以法律咨询、召开交流会等形式,向居委会宣教干部、中小学师生2150余人演讲。是年,区检察院被评为区“三五”法制宣传教育先进集体。2002年,区检察院审查批捕科被评为2000~2001年度区社会治安综合治理先进集体。

1991~2003年,区检察院,深入社区、学校进行法制宣传240余次,受教育者近3万人次。针对某些单位管理松懈、安保措施不力、工作人员责任性不强等问题,及时向有关单位提出检察建议185份。通过建立干警与居委会的联系卡和实行街道联络员制度等形式,把社会治安综合治理工作向社区延伸的制度持之以恒,有50余名干警复聘担任义务法律顾问或社区议事会成员,为社区居民提供法律咨询服务,协助居委会化解易激化的矛盾,为辖区的社会安定作出努力。