第六章 执行立案审查

审查法院的裁判文书生效后,判决文书确定的权利义务能否执行到位是实现公民、法人合法权益的关键。1991年起,“执行难”一直是困扰法院执行工作的大难题。区法院建立并完善执行工作运行机制,同时加强与新闻媒体的合作,扩大对执行工作的宣传报道。在对已发生法律效力,发现确有错误的案件,做到有错必纠。将案件送交区法院审判委员会讨论,经审核确属有错案件,进行再审。1991~2003年,区法院受理各类“申诉再审案件425件,结案427件。其中,刑事案件129件,民事案件199件,经济案件97件。

第一节 执行

区民法院裁判文书生效后,往往执行较难。1991年起,“执行难”主要类型有:有履行能力的被执行人寻找种种借口千方百计不履行义务,逃避债务;有部分被执行人因各种原因无履行能力而无法履行裁判文书确定的义务;群体性案件;部分地方和部门存在的地方保护主义。区法院于1999年,贯彻《中共中央关于转发<中共最高人民法院党组“关于解决人民法院执行难问题”的通知>的通知》文件精神,建立并完善执行工作运行新机制;2000年,推出“限制高消费令”,限制尚未偿还债务的被执行人享受高消费生活;2001年,提出被执行人财产申报举措,限制被执行人隐匿财产赖债;2002年,建立流程审理机制,将繁简分流、控制时限、规范执行、公开办案和强化监督等重要执行环节纳入有效控制和管理之下,促进整体办案质量和效率的提高,市高院将这种做法在全市法院推广;2003年,在全国首推“悬赏执行”,即在征得申请人同意的情况下,对拒不履行债务或拒不到庭的被执行人,向社会公众悬赏征集执行线索。为此,市高院在全市法院推广“悬赏执行”做法,中央电视台并予以报道。此后,广州、北京等地法院也效仿此法。区法院在执行中实行执行准备公开、执行结果公开和公开向社会征集对执行工作的意见等制度,确保当事人的知情权和监督权,促进执行工作的规范化。此外,还确定承办人固定接待日、庭长和执行庭长值班等一系列制度,并主动及时向区委、区人大汇报执行工作情况,邀请人大代表、政协委员、特邀监督员参与法院的执行活动并监督执行。

第二节立案审查

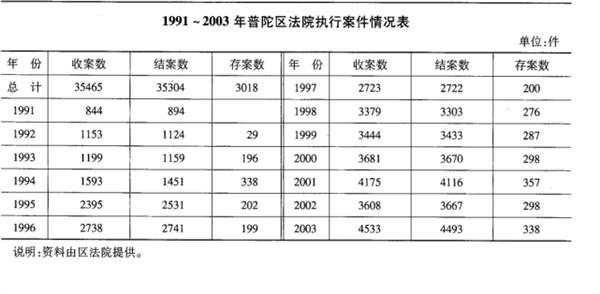

1991~2003年,区法院收到公民、法人或其他组织提起诉讼、递交书面状纸,根据《中华人民共和国民事诉讼法》,予以立案审查的各类案件(不包括刑事)共有119160件,其中民事案件58705件、商事案件18167件、行政案件689件,执行案件35465件。

1991~2003年,接待法律咨询99090人次。为一步推进落实司法为民,增强服务意识,加强对人民调解工作的指导,区法院推出多层次、全方位的法官下基层指导人民调节新机制,实行蹲点联系指导。2001年起,实行定期联系指导,选派3名法官分别联系9个街道、镇并常驻担任联络员,直接从事指导人民调解工作,对口实行定期联系指导。选派8名法官每月定期深入街道居委会指导工作。为方便人民群众诉讼,2002年,区法院在接待处专门设置法律咨询服务台,提供法律帮助。2003年,实行直线联系指导,立案庭设专人定期与街道、镇司法窗口进行联系,指导地区司法窗口工作,实行巡回开庭示范指导。