第一节机构设置

一、内设机构

1991年,区法院内设机构12个:院长室、办公室、政治处、行政科、刑事审判庭、少年刑事审判庭、民事审判庭、经济审判庭、行政审判庭、告诉申诉庭、审判监督庭和执行庭。1992年,区法院内设机构调整为11个:院长室、办公室、政治处、行政科、刑事审判庭、少年刑事审判庭、民事审判庭、经济审判庭、行政审判庭、告诉申诉庭、执行庭。

1998年,区法院对内设机构进行较大调整,由原来11个部门调整为17个:院长室、办公室、政治处、监察室、研究室、后勤管理科、司法警察大队、刑事审判庭、少年刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、经济审判庭、知识产权庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行庭。2001年,法院再次调整机构,调整后为院长室、政治部、办公室、监查室、研究室、司法警察大队、刑事审判庭、少年刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行庭等15个。该设置延续至2003年未变。

二、下属法庭

1991年前,为方便人民群众诉讼,区法院民事审判庭在全区11个街道、镇分别设置人民法庭,负责审理所属街道、镇辖区内的民事案件。设置的法庭有:普陀法庭、胶州法庭、长风法庭、沙洪浜法庭、东新法庭、曹杨法庭、宜川法庭、中山法庭、真如法庭、石泉法庭、朱家湾法庭。1996年,将全区人民法庭合并为4个:真如人民法庭、宜川人民法庭、石泉人民法庭、沙洪浜人民法庭。1997年,区人民法院下设法庭撤销。

第二节队伍建设

1991年后,区法院配备人员注重优化结构,加大审判人员思想教育、廉政建设、业务培训等,通过多层次举办政治学习和业务培训,提高审判人员整体素质。其间,涌现出一批先进集体和人物,树立起审判人员为人民的好形象。

一、人员配备

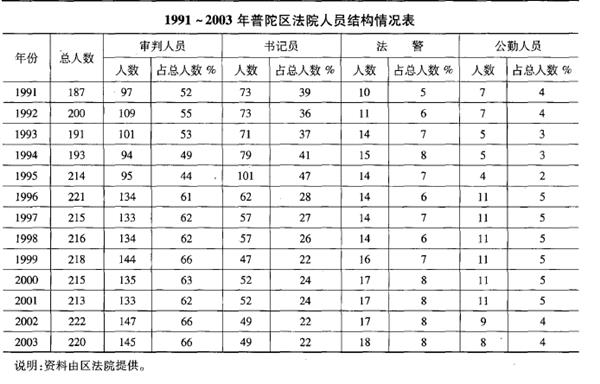

1991年,区法院各类工作人员187人,其中审判人员97人,占总人数52%;书记员73人,占总人数39%;法警10人,占总人数5%;公勤人员7人,占总人数4%。1992年,工作人员200人;1993年为191人。2003年,区法院工作人员有220人,2003年与1991年相比,人员增长17.6%0其中审判人员145人,占总人数66%;书记员49人,占总人数22%;法警18人,占总人数8%;公勤人员8人,占总人数4%。

二、思想教育

1991~2003年,区法院组织全院干警学习《邓小平文选》,重点学习社会主义初级阶段理论和党的基本路线。中共十五大召开后,重点学习领会贯彻“三个代表”重要思想,围绕法院审判这一中心,加强法官职业道德建设,提高队伍整体素质。1991~1994年,区法院党组学习贯彻中纪委和市、区纪检工作会议精神,开展职业道德教育和党纪、政纪、院规教育。1995年,区法院先后制订《关于干警违反廉政规定及其它纪律的处罚办法》和《关于干警违反“两个不准”的处罚办法》,规范干警行为;为改进审判作风和加强审判纪律,请区人大代表来法院旁听各类案件的开庭,主动听取区人大代表对审判工作的意见。同年,区法院党组依照《中华人民共和国法官法》与普陀区委党校联合开办普陀区人民法院法官学校。在干警中开展以岗位职业道德教育和审判业务知识为主要内容的岗位培训。通过学习和培训,法院干警的整体素质得到提高,并涌现出以全国青年法官标兵徐家齐为代表的一批先进入物。

1996年,区法院制订《诉讼当事人须知》和《廉政监督卡实施办法》。向与审案相关的当事人发放书面材料,让当事人知道审判人员在审理案件过程中的廉政规定,便于相关人监督法官审理案件。并特邀区人大代表、区政协委员担任廉政监督员,强化监督,规范审判行为、作风和纪律。1998年,通过贯彻执行《人民法院审判人员违法审判责任追究办法》、《人民法院审判纪律处分办法》、《关于审判人员执行回避制度的若干规定》和《人民法院执行工作纪律处分办法》,完善廉政工作机制。

2000年起,区法院注重把廉政建设各项措施落到实处,院党组每年与中层干部签订廉政责任书,每个庭室也与干警签订廉政责任书。

三、业务培训

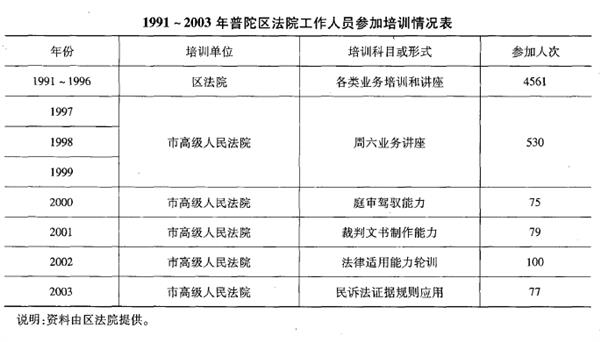

为提高法官队伍的整体素质和职业技能,区法院按市法院干部业务教育培训计划,每年组织干警参加法律函授、业大、夜大等各种形式的专业学习和在职岗位培训。1991~1996年,组织各类业务培训和讲座191期。1997~1999年,组织全院干警学习新颁布的法律法规,参加市高级人民法院业务培训,开设审判业务讲座。2000年,参加“庭审驾驭能力”轮训75人次。2001年,参加“裁判文书制作能力”轮训79人次。2002年,参加“法律适用能力”轮训100人次。2003年,参加“民事诉讼证据规则应用能力”轮训77人次。2000~2003年,区法院自行组织业务培训1996人次。

1991~1999年的学历培训集中完成本科教育。2000年,学历教育转向研究生教育,至2003年,全院有硕士学历4人,本科学历165人,大专学历29人。分别占全院工作人员总数的2%、75%、13%。2003年,区法院选派4名法官出国进修学习。

第三节司法改革

1994年,为加快办案速度,保障当事人诉讼权利,区法院在刑事、民事、经济审判中选择部分案件进行庭审方式改革的试点,实施庭前听证会(或称预备庭)和公开开庭制度,改变以往庭审中“背靠背”和法院包揽调查取证的做法,实行公开调查、公开质证、公开辩论,强调当事人的举证责任,充分发挥合议庭的职能作用,增强当事人的责任感,提升当事人对法官的信任感,提高办案效率和办案质量。

1995年,区法院总结审判方式改革的经验,继续细梳案件类型,实行案件繁简分流,分别建立专项合议庭、简易案件审理组,分门别类进行集中审理。在民事、经济审判方面,实施完善当事人举证制度,通过确立庭审质证制度深化审判透明度。

1996年,区法院实行民事预审和审判长负责制审判方式。同时,法院还实施对书记员、审判员的分类管理,将一审一书固定搭配的审判模式改为审判员、书记员分工协作的审判模式,合理配置审判人员的人力资源,充分发挥审判人员的潜能和专长,使审判工作增效。

1997年,区法院以学习贯彻《中华人民共和国刑事诉讼法》带动刑事审判方式改革,改变“审者不决,决者不审”的惯例,完善辩论、质证等环节,采用“一事一质一辩”进行庭审。

1998年,实行审判公开陈述、公开质证、公开辩论、公开认证、公开推理和公开裁决“六公开”制度。全面推行调查法官制度,将案件的审理工作和调查取证工作分离。即主审法官在案件庭审前不直接接触案件当事人,避免产生庭审“先人为主”的感情色彩干扰,保持主审法官在庭审中居中裁判姿态。在市高院举行的’98上海法院系统审判方式改革工作会议上,区法院调查法官制的尝试连同民事预审的探索获市高级法院肯定和同行好评。

1999年,区法院在民事、刑事审判中加大案件繁简分流力度,正确适用简易程序;在裁判文书方面,着重提高文书质量,裁判文书重事实的叙述和证据的分析、认证,审判人员将原来结案报告中的详细内容反映到裁判文书中,简化结案报告,充实、细化裁判文书,推动裁判文书改革。对案件流程管理监控,就案件的受理、送达、排期开庭、宣判、归档5个审判流程节点动态跟踪、监督,掌握案件审理的进展情况,制订适合审理流程管理的规则。

2000年,区法院转变传统的庭审方式,将刑事、民事、经济等案件的庭审方式由原来的“纠问式”改为“控辩式”和“诉辩式”。在庭审中,诉讼参与人可以公开举证,相互质证,充分辩论。将书记员业务工作细化,分为调查书记员、法庭记录员和文秘书记员3种,使工作更趋条理化、专业化,庭审记录和归档质量明显提高,促进审判工作顺利开展。

2001年,区法院将监控和管理审判流程的节点范围扩大到立案、庭前准备、排期、开庭、再次开庭、结案、归档等事项,对超审限,超节点的法定事由、客观事由、主观事由进行界定,采用口头督促、书面通知、全院通报等方式催办、督办,为加快审判节奏及时调整工作提供管理机制上的保证。

2002年,区法院加强指导人民调解工作,与区司法局签订《关于加强、支持和指导人民调解工作的若干规定》,规定双方协调开展人民调解工作的内容、形式和方法。为配合该协议实施,区法院还制订《法制辅导员工作规定》,由资深法官组成法制辅导员队伍,深入社区了解民情,指导基层人民调解。同年,区法院被评为全国法院系统指导人民调解工作先进集体。

2003年,区法院进一步实施简案简审、繁案精审,扩大速裁案件的范围。对速裁案件外的民事、商事案件再作繁简分流,简化刑事审判程序。对执行案件进行繁简分流。同年4月,区法院派出3名资深法官深入街道、镇,送法进社区,对事实简单、争议不大的案件,委托人民调解委员会调解。如无法调解,再向法院起诉。