在什么场合,以何种方式,读什么书,看什么戏,这些构成了民众文化生活的重要内容。不同的时代背景,普陀区民众文化生活呈现不同特点。

随着沪西革命斗争的开展,境内群众革命文化活动开始活跃。1920年12月,上海共产主义小组成员李启汉等人将槟榔路(今安远路)锦绣里170号的工人半日学校改为工人游艺会。1924年9月,沪西工友俱乐部在槟榔路德昌里成立。1928年,上海基督教女青年会在小沙渡附近(今西康路)开办女工夜校。这些组织在沪西地区的工人、妇女、群众中进行革命宣传的同时,还组织文化学习、教唱革命歌曲等文化娱乐活动,既为工人运动培养骨干,也为群众文化活动培养积极分子。这一时期,区境内也有各类革命刊物的出版和发行。1933年春,侯选青主编的上海第一张农民报《晴报》,在区境内出版发行。1935年1月,中华书局编辑所迁入澳门路477号(1952年迁往北京),出版史书、辞书、实业丛书、文学和儿童读物等。1949年以前,境内长期没有正规书店。1926年,中共沪西地区宣传部门在小沙渡路一带和同兴纱厂,以代售书刊的形式,向工人群众和青年发行《向导》《上海工人》等革命书刊。

20世纪40年代,境内工人、农民、妇女、学生、居民、店员、教师等,先后参加抗日、反内战以及迎接上海解放等文艺宣传,自编自演话剧、活报剧、小品、诗歌、歌曲,绘制讽刺漫画,对当时的革命运动起了推动作用。

(一)文化设施的建设和更新

中华人民共和国成立以后,政府充分重视各类型文化设施的建设和更新工作,一大批公共文化服务设施不断新建和改造。随着经济的不断发展,市场的不断开放,各种经营主体进人,群众的文化服务设施不断丰富完善,群众的日常文化生活得到极大满足。

1953年2月,上海第一个工人新村文化馆——曹杨新村文化馆在兰溪路建成。该馆列人曹杨新村总体规划,于1952年与曹杨新村同时兴建。1953年2月14日建成开放,初名曹杨新村文化馆,为曹杨新村群众服务,举办各种体育比赛、文艺培训和辅导活动。1957年后面向全区工厂、学校。1958年改为区文化馆,担负全区街道文化站的业务辅导工作,并开办业余艺校,培训群众文艺骨干。几十年间,经过多次改造升级,普陀区文化馆不断发挥着普陀区文化宣传阵地作用,丰富着全区群众的业余文化生活。

普陀区图书馆始建于1957年,在1966年迁入江宁路1005号玉佛寺佛教书店。馆舍面积约500平方米。由于“文化大革命”的干扰,图书馆业务处于不正常状态,直至1973年图书馆才重新开放。党的十一届三中全会以来,图书馆事业有了很大发展。到1983年底止,共拥有各类藏书23万册。为积极开展图书馆的宣传辅导工作,建有书评队伍。出版“图书通讯”。还定期举办文学作品讲座和有关专题辅导讲座等。为推广科学文化知识,时常举办高复班,哲学和文学档案学习班。此外,普陀区图书馆还承担对基层图书馆的业务辅导工作。着重抓好街道图书馆、少儿馆也兼顾中学图书馆,并积极与其他系统图书馆联系(1)。

图8-22 20世纪末的普陀区图书馆(普陀区档案馆提供)

2002年1月,普陀区图书馆实现借阅“一卡通”,读者可通过网上联机检索公共目录,共享上海市图书馆的书刊文献资料和网络数字资源等。作为普陀区政府2004年的实事工程之一,普陀区图书馆改造工程后,进一步拓展了服务功能。普陀区图书馆被文化部评为国家一级图书馆,并连续三届被评为上海市文明单位。普陀区图书馆还打造了一系列特色品牌,开展特色活动。比如;由普陀区图书馆首创的“图书漂流”活动,在2007年进行商标注册,2010年6月获得由国家工商总局颁发的公共图书馆公益性商标。在四川省经历“五·一二”汶川地震后,四川省玉堂镇成为上海市普陀区的对口援建单位。普陀区图书馆还对四川省玉堂镇图书馆进行了援建工作(2)。

图8-23 2008年落成的普陀区图书馆新馆(普陀区档案馆提供,摄于2016年8月10日)

在区级图书馆以外,普陀区还充分重视各级图书馆网络体系的建设。20世纪50年代中期,全区14个街道、196个居委会均建立图书馆、室,形成区、街道、里弄三级图书馆网络。1958年6月,东新村街道建立全市首家街道图书馆。1958年,梅芳里图书馆建成,在1960年创造了“三代人”(老、中、青)办馆经验,被评为市“三八”红旗集体,是当时全市派代表出席全国文教群英会的唯一一家里弄图书馆。梅芳里图书馆最大的特色在于它由群众自己创办,该图书馆是在里弄党支部领导下,以9名退休工人为骨干,团结了一批青少年,依靠三代人的努力办成的,它是同时期街道、里弄自发创办图书馆的重要代表(3)。

学校图书馆也如雨后春笋般纷纷建立。中华人民共和国成立前夕,晋元、力行、国华等中学也设有校图书馆(室),但藏书不多。1949年后,随着教育事业的发展,学校图书馆(室)逐步增加。华东师范大学图书馆建于1951年10月。当时接受停办学校及各大学调拨图书31.69万册,共藏书37.25万册。为了服务普陀区工业发展,普陀区各工厂企业及事业单位图书馆则承担起为各单位工人服务,且为工业发展提供技术支持的责任。

区内其他企事业单位图书馆(室),解放后一般由工会开办。1956年,全区有72家、藏书9万余册。不久,合并为4个联合图书馆。1958年,在为生产服务的要求下,全区企事业单位图书馆(室)按重工、轻工、纺织、化工、机电、医疗建立6个科技图书网,编印藏书目录,交流工作,互通情报,各馆互借。1959年,区委提出工人借书不出厂门,要求有条件的工厂、企事业单位都要办好图书馆(室)。于是,撤销联合图书馆,工厂、企事业自建图书馆(室)334个,组成17个厂际图书馆协作组,组织业务培训和交流。20世纪60年代初,国家经济困难时期,不少企事业单位购书经费减少,图书馆(室)停办。1964年后稍有好转。“文化大革命”期间,图书馆(室)大多关闭,图书散失,损失严重。1974年开始有所恢复。全区181个企事业单位图书馆藏书均在千册左右。

还有一些图书馆提供特定类别的图书资料,为工业发展提供专业技术支持。创建于1956年7月的上海化工研究院图书馆,分为三个部分:科技图书馆及资料室、职工大学图书馆、工会图书馆。科技图书馆的藏书以化工专业书籍为主,是我国图书馆中收藏化工书刊最全的图书馆之一。1953年创办的中国船舶工业总公司第九设计研究院图书馆,系综合性的设计、研究专业图书馆(4)。

始建于1959年的沪西工人文化宫,曾是本市面积最大的园林式工人文化宫。在很多上海人的记忆里,这里曾是儿时最爱逛的游玩场所之一,其简称“西宫”更是家喻户晓。

图8-24 1988年的沪西工人文化宫(普陀区档案馆提供〕

由于功能定位逐渐落后及部分建筑存在安全隐患等原因,进入21世纪以来,“西宫”多次传出要被拆除的消息。2015年前后,就“西宫”是要拆除还是改造的问题,社会各界进行了大讨论(5)。2015年11月5日,中共普陀区委领导在上海新闻广播台《市民与社会》栏目接受访谈时透露,沪西工人文化宫(俗称“西宫”)的升级改造已经列入规划,不会被拆迁,完成改造后的沪西工人文化宫将成为区域文化地标。至2017年底,普陀区正在配合市有关部门加快启动沪西工人文化宫更新项目。该项目完成后,建筑面积超过12万平方米,将打造一个集职工培训、技能展示、文化体育为一体的综合交流中心和文化展示中心,同时也是市民的活动中心。今后这里将建成北部城区最大的1800座剧院,同时,还配套建设一些小厅,形成剧院群,举办各种文化展演和技能展示活动。被赋予新生命的沪西工人文化宫,将继续为民众提供高质量的文化生活感受(6)。

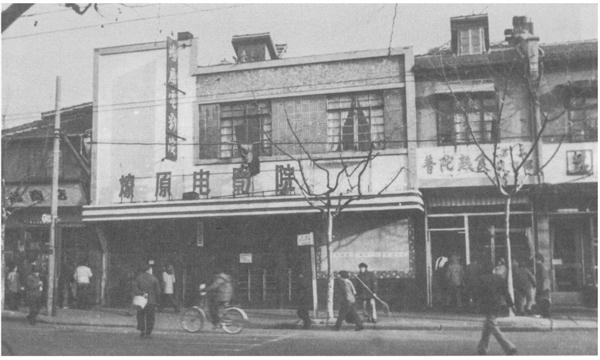

20世纪50年代开始,普陀境内就有电影院开始营业。1955年1月,由私人集资,在光新路建立光新剧场(今光新电影院),以演出江淮戏为主。1956年兼映电影。1984年,由市电影局投资215万元,迁建燎原电影院。1986- 1990年,新建后的燎原电影院连续5年被评为区文明单位,1989年、1990年被评为市文明单位。1988年4月,在全市首家开办通宵电影,被誉为上海的“不夜城”。1984年12月,由长征乡及市文化局投资220万元,建成长征影剧院。1987年12月,市电影系统投资570万元,在宜川路兴建集影视、娱乐、商贸为一体的新上海影都。进入市场经济时期,各类型资本进入影院市场,电影院如雨后春笋般地在普陀境内兴建,群众在家门口就可以体验到高质量的影院服务。

图8-25 20世纪80年代的燎原电影院(普陀区档案馆提供)

图8-26 曹杨影城(普陀区档案馆提供,摄于2018年4月29日)

(二)群众文化活动

普陀区作为产业工人聚集区,在很早的时候就开始出现有组织的群众性文化活动。随着时代发展,群众文化活动的类型和主题不断变化。但这些群众文化活动丰富群众日常生活的主旨一直保持不变。

中华人民共和国成立后,每逢喜庆佳节,多以群众文化活动的形式来庆祝。一年中以国庆节、劳动节、党的生日、建军节及春节、元宵节、中秋节为最。1952年10月1日,普陀区首次在圣约翰大学(今华东政法学院)举行各界人士游园会,5000多人参加,欢庆国庆。1960年10月1日,全区在新建的沪西工人文化宫举行第三届各界人士国庆游园会,历时2天,有2万人参加。从此,除1971年和1976年外,一年一度的国庆游园会均在沪西工人文化宫举行。游园会上由工人、学生、居民和文艺团体演出文艺节目,最多时有5台节目同时开演。夜间彩灯齐明,烟花璀璨,人头攒动,举园欢腾。

1958年,在市文化局、总工会、图书馆统一组织下举办鲁迅奖章读书活动。由区图书馆组织100多名读者参加读好书、多读书活动,每人写出读书心得,评出优秀文章授予鲁迅读书奖章。活动中还举办各种报告会。儿童文学作家陈伯吹为读者作辅导报告。1959年起,“鲁迅奖章读书活动”改为“红旗读书活动”,持续开展了7年。1964年,该读书活动运用讲故事等形式,推动读书活动在街道里弄普及。当年,全区建有690个里弄读报组,1.6万多居民参加。

20世纪50年代初,区内逐渐形成以工人业余作者为主体的创作队伍,撰写报道,创作小说、诗歌、戏曲,讴歌新时代、新生活,歌颂中国共产党,其中一些作品在报刊上发表。在区第三次群众文化工作会议上提出普遍建立文艺创作组的要求后,全区建立起194个创作组,有业余作者5000多人。1959年,全区有作品20多万件,1960年有作品15万件。上棉二厂创作组编写的电影剧本《不老松》,被上海电影制片厂摄制成影片。拍摄作品《演出前》参加国际纺织工人拍摄作品赛,获“布达佩斯”奖。

在大规模开展群众文艺活动中,全区工厂、学校、地区纷纷成立业余艺术队共有300多个。上棉六厂淮剧队、申新九厂沪剧队、上海造币厂话剧队、第一印染厂民乐队、晋元中学铜管乐队、上海面粉厂“不老松”合唱团和舞狮队、达丰棉纺织厂文艺宣传队、曹杨新村业余文工团及老妈妈合唱队、甘泉二村老妈妈合唱队、胶州路街道沪剧队、安全里淮剧组、林家港(今长风新村)街道故事队、真如镇文工团等艺术团体,在境内乃至全市有一定影响。业余艺术团体的出现,既丰富了民众的业余生活,又使得革命文艺吸收了来自民间的智慧,愈加充满生气与感召力。

一些专业艺术团体在接受改造过程中,为民众提供高质量的演出活动。华联扬剧团于1951年5月17日建立,由华庭、联华、合众剧团合并而成,原为班主制,后改共和班。在改制、改戏的推动下,演出质量大幅提高,拥有一批出色的演员和编导班子。在群众文艺创作蓬勃兴起后,市、区专业作者深入工厂、深入生活,辅导业余创作。1958年,编剧曹静卿与上棉六厂业余作者陆金宝合作,编写反映纺织工人革命斗争生活的大型扬剧《黄浦江激流》,上演100余场,观众10多万人次。受到戏剧界和中央和市委宣传部领导的好评。文化部组织该剧巡回演出,并赴庐山为13个国家驻华使节休养团作招待演出。1959年被列为市戏剧会演优秀剧目。青山越剧团于1952年8月由来自各方的越剧艺人组成,1958年经文艺整风后,剧团出现新面貌。1960年11月,编导、演员8人深入福建省惠安的莲城半岛,搜集八女跨海开岛种田的事迹,创作了大型越剧《八女跨海》,演出后受到观众好评(7)。

进入改革开放新时期,各种类型的群众文化活动再次蓬勃发展,各个街道镇都逐步形成了带有自身特色的群众文化活动,并且随着经济的不断发展,群众性文化活动规模越来越大,水平也越来越高。比如真如镇根据自己老镇特色,恢复庙会活动,在庙会期间举办丰富多彩的文化活动,吸引中外游客慕名前来。曹杨作为最早的工人新村,从1990年开始举办艺术节,每届有一个主题,围绕一个中心开展各项活动,迄今已经举办二十多届,成为曹杨地区的文化名片。桃浦、长风、甘泉、石泉等各街道、镇,也都根据自身特点,举办各类型群众文化活动,在群众中引起广泛共鸣。

(三)大型品牌文化活动

进入21世纪以来,普陀区逐渐形成了一批带有普陀特色,在全上海乃至全国都有一定知名度的文化品牌项目,这些活动吸引了更多的人参与其中,并成为普陀的靓丽名片。

1.苏州河文化品牌

在普陀区文化建设中,苏州河特色日益凸显。苏州河在普陀区55平方千米的土地上蜿蜒流过,孕育出上海近现代工业文明,积淀着深厚的文化底蕴。2012年前后,苏州河沿线开发建设全面展开。充分挖掘普陀区独特的苏州河岸线资源优势,推进旅游休闲、文化景观、商务功能综合开发,率先开辟“水上旅游巴士”,沿线景观灯光成为上海市十佳夜景之一,苏州河普陀段荣获“2010中国人居环境范例奖”,“苏州河十八湾”逐渐成为上海国际化大都市建设中的一道亮丽风景线(8)。

围绕苏州河文化品牌,全区开展形式多样、内容丰富的文化活动。苏州河文化艺术节自2007年创办,十余年间,围绕“苏州河文化”主题创作文艺作品层出不穷,在全市乃至全国屡创佳绩,囊括群星奖、上海之春、舞动精彩、群星奖、市民文化节百强团队等群文比赛奖项。在历年艺术节上呈现的《站在高高的脚手架上》《天候》《丝路海虹》《邻里一家亲》《金色池塘》等为普陀百姓喜闻乐见、耳熟能详的节目,为民众带来了一场又一场的视听盛宴(9)。

2016年5月,普陀区“打造苏州河文化品牌,构建公共文化服务新空间”被文化部评为国家公共文化服务体系示范项目。苏州河两岸已逐步成为普陀区文化发展的独特亮点和重要载体。

图8-29 2016苏州河文化艺术节闭幕式(普陀区档案馆提供)

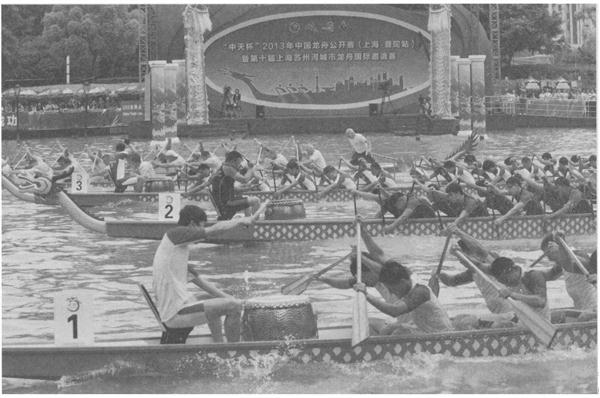

2.苏州河城市龙舟赛

上海苏州河城市龙舟国际邀请赛作为普陀区原创体育景观赛事,每年端午前后在苏州河中远两湾城一梦清园水域举行,至今已举办十五届,成为了展现普陀风貌、促进城市交流、推动生态文明建设、传承中华民族灿烂文化的著名端午节庆品牌赛事,深受国际、国内各大城市龙舟队的青睐和市民的喜爱。苏州河多年办赛使得普陀区也积累了丰富的经验,逐步形成了诸多自己的赛事特色。2014年,“五人制小龙舟”首度在苏州河上面世,也是首次在全市乃至全国进行试点推广,参赛队员与观赛者都对新颖可爱的五人龙舟抱以极大的热情。2015年,“五人制小龙舟”作为苏州河城市龙舟国际邀请赛的大众组别竞赛项目的同时,也被纳入中国龙舟公开赛这一龙舟顶级赛事的竞赛组别中,所有参加公开赛的队伍都会参加这一组别的竞赛。“五人制小龙舟”同时发挥着鼓励大众参与水上运动项目和投入专业竞赛的功能。2016年赛前,邀请了知名真人秀节目《极限挑战》录制了一段以苏州河龙舟赛为核心概念的节目,孙红雷、谢娜、王大陆、张艺兴、蒋劲夫和王迅六位明星两两一组与不同年龄、不同性别的划手分别登上3条龙舟完成1千米龙舟追逐赛,无论是录制还是热播期间,苏州河龙舟赛的知名度都得到了极大的提升。“探索普陀·发现龙舟”2017普陀龙舟定向骑游赛作为龙舟赛的重要预热环节,上海媒体代表、著名电视主持人和明星、留学生等共30人混编而成的5支队伍,以骑行的方式完成了沿途的各项挑战任务,充分体现了龙舟赛合作奋进、同舟共济的精神,在与路人亲密互动、留影和帮助下润物细无声地宣传了普陀形象,弘扬了龙舟精神。

图8-30 2013年6月10日,第十届上海苏州河城市龙舟国际邀请赛举行(普陀区档案馆提供)

3.上海国际电影节互联网电影节

自2015年起,上海国际电影节牵手普陀区,在国际A类电影节中首推互联网电影系列活动,互联网资本和技术驱动了电影事业的迅猛发展,借助互联网平台优势,传统影视产业链不断向外延伸。每年的互联网电影节期间,一批业界领袖、电影专家、跨界领袖齐聚一堂,共话互联网电影产业的未来趋势。互联网影视峰会盛典在展示中国互联网影视行业优质创作力以及市场潜力的同时,激励更多互联网影视行业工作者不忘初心,创作出更多优秀的影视作品,从而引导互联网影视生态的健康发展,并赢得更多的市场机遇。

4.上海国际10公里精英赛

上海国际10公里精英赛从2016年开始举办,通过更优质的赛事平台、更专业的赛事设置、更细致的赛事服务,一步一个脚印,成为中国田径协会金牌赛事,为怀揣精英梦想的王者们打造一场速度之战。2016年,普陀区首次与上海东浩兰生赛事发展有限公司合作,在长风地区创办上海国际10公里精英赛,成为首个以“上海”城市命名的10公里赛事。2016年、2017年该项赛事分别获得国际田径协会授予的“铜牌赛事”和“银牌赛事”称号。在竞技性之外,精英赛也充分考虑全民健身的参与性,设立亲子跑环节,在终点组织丰富多彩的互动节目。精英赛打开了上海路跑市场新格局,提升了普陀城区影响力,展现了上海城市人文风貌,树立了城市精品路跑赛事品牌新的标杆。

图8-33 2017上海国际10公里精英赛(普陀区档案馆提供)