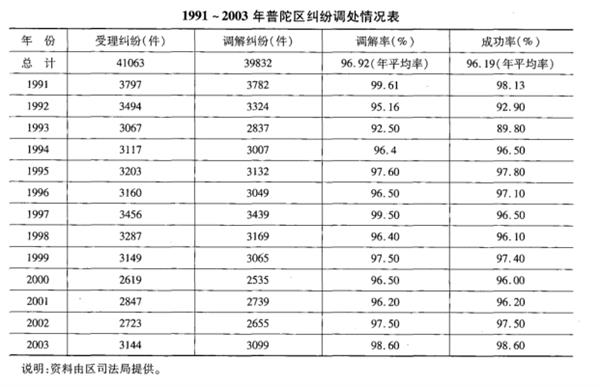

1991年起,为适应经济建设发展,人民调解工作从单纯的调解民间纠纷向动拆迁、土地批租、下岗转业、城市建设等领域延伸,改变以调解干部为主化解纠纷的形式,形成领导、法律工作者、群众共同参与的格局。贯彻“调防结合、以防为主”的工作方针,处理矛盾纠纷,切实做好超前防范、信息反馈、疏导调处、跟踪回访四个环节工作。1991~2003年,全区受理婚姻家庭、房屋、邻里、损害赔偿等各类民间纠纷41063件,其中调解成功39832件。

第一节 组织机构

司法局调解科1991年,区司法局设调解科,主管基层人民调解工作。1998年,调解科职能范围扩大,更名为基层工作指导科,主管基层人民调解、法律服务所、110司法、公安接处警联动服务、16000148法律咨询热线、基层司法信访综合服务窗口等工作,至2003年未变。

街道、镇司法科1991年,各街道、镇综合治理办公室设司法助理员1人,负责基层人民调解工作。1996年8月20日,长寿街道在全区率先建立司法科。其主要职责是帮助街道建章立制,协助行政执法,开展依法专项治理,指导调委会工作,管理社区法律服务工作,宣传法律法规等。至2001年,全区其他街道、镇也相继建立司法科。司法科与街道综合治理办公室(简称综治办)实行一套班子两块牌子,综治办副主任兼任司法科科长。全区各街道、镇司法科根据司法局《关于加强街道、镇司法科规范化建设的意见》要求,健全机构,并逐步做到设施齐备、管理完善、协调发展。

街道、镇调委会2003年4月,全区各街道、镇均成立街道、镇人民调解委员会(简称调委会),并制订街道、镇调委会工作制度,规范调委会日常工作。居(村)委调委会1991年,全区各街道、镇建立居(村)委调委会259个。1992年,桃浦镇、长征镇划人普陀区,共有居(村)委调委会277个。1996年,新增设街道行政机构2个、居(村)委调委会20个。2000年5月,全区街道、镇合并为9个,有居(村)委调委会222个,全区消灭调解组织机构“空白点”o 2001年,调整人民调解机构,全区有居(村)委调委会214个、调解人员6702人。2002年,居委调委会向下延伸,发展调解楼组长和信息员1712人,形成楼组、小区、社区信息员“小三级”调解网络。2003年,建有居(村)委调委会219个。

新型调委会2003年,真如镇17个市场、长征工业区、桃浦镇春光工业区“两新”经济组织、区残疾人联合会、区消费者协会等组织机构成立人民调解委员会,形成地区、行业协会、企业调委会共同参与调处民间纠纷“大调解”自治格局。新型调委会是年调解民间纠纷共1175起,办理调解协议书85件。社区纠纷调处中心1997年6~7月,全区15个街道、镇相继成立社区纠纷调处中心(简称调处中心),街道、镇党工委副书记担任调处中心主任,地区派出所、工商所、环卫所、医院、物业公司以及街道、镇综治办、劳动、民政、妇联、工会等部门领导均为“调处中心”成员。“调处中心”下设办公室,由司法助理员负责日常工作。

社区纠纷调处中心指导委员会1997年9月,成立区社区纠纷调处中心指导委员会(简称指委会),指委会由区委政法委专职副书记任主任,区司法局局长任副主任,区委政法委书记、副书记、综治委副主任、区公安分局局长、区检察院检察长、区法院院长、区安全分局局长任顾问。委员单位为区综治办、公安分局、检察院、法院、司法局、安全局、信访办及建委、工商、劳动、民政、市政委、妇联等部门。指委会办公室设在区司法局。同月,制订《普陀区社区纠纷调处中心工作指导委员会关于加强社区纠纷调处工作指导的暂行规定》。

人民调解工作指导委员会2003年7月25日,普陀区人民调解工作指导委员会成立,区委副书记、政法委书记任委员会主任,区法院院长、区政法委副书记、区司法局局长任委员会副主任,公安普陀分局、区检察院、区法院、工商普陀分局、区民政局、区劳动保障局、区房地局、区委宣传部、区妇联、团区委、区总工会、区信访办、区地区办为委员会成员单位。区人民调解工作指导委员会下设办公室,办公室主任由区司法局局长兼任,副主任由区司法局基层工作指导科科长担任。

第二节主要工作

一、纠纷调处和预防

1991年起,人民调解工作贯彻“调防结合,以防为主”的方针,以防止民间纠纷激化、维护地区稳定为重点,全力开展人民调解工作。

1991~1993年,全区举办3次“家庭和睦、邻里团结”法制宣讲活动和工厂调委会现场会。1992年起,开展“一事一奖”活动。是年,组织社区和工厂调解人员开展“五好达标”活动。每年纠纷高发期7、8、9月份开展预防矛盾激化活动。1997年始,全区各街道、镇每月进行民间纠纷情况分析,建立重大节庆期间民间纠纷信息“一日一报”制度。1998年7月,组织“普陀区十佳调解主任”推荐和评选活动,王爱珍、钱成凤、王宜兰、季慧琴、唐秀鸾、孙立群、闻桦、李美玲、顾根宝、葛小弟被评为区十佳调解主任。1999年,组织“十佳”优秀调解干部先进事迹巡回演讲,听讲人员共7000余人。

2000年,区司法局组织“我最成功的一次调解”演讲活动。2001年起,各街道、镇相继成立人民调解庭,配备首席人民调解员。2002年9月,区司法局与区法院联合采取措施加强人民调解工作。区法院选派18名法官担任各街道、镇法制辅导员,下基层指导工作,并聘司法助理员、首席人民调解员担任人民陪审员或参加旁听。与法院共同制订人民调解协议书样式,组织业务培训并制订考核制度等。2003年,全区有首席人民调解员27人,负责主持调解庭调解疑难纠纷。同年,为规范人民调解工作方式、工作程序,与区法院共同制订《关于进一步加强人民调解工作的会议纪要》。

1991~2003年,全区调解组织受理婚姻家庭、房屋、邻里、损害赔偿等各类民间纠纷41063件,调解成功39832件。

二、纠纷化解

全区民间矛盾化解工作贯彻“属地管理”和“谁主管,谁负责”的原则,实行分级负责,归口调处。1998年,调处中心指委会贯彻“抓现、攻顽、堵源”方针,对遗留未解决的76起纠纷采取“攻顽”措施,解决74起,“攻顽”成功率97.4%。1991~1998年,调处中心召开协调会71次,解决重大疑难纠纷66起。上海吉达房产开发公司在区内建造顺达公寓,在相关手续未办齐全情况下擅自让300多户业主人住,致使业主供水、供电问题未解决而引发矛盾,业主多次上访。为解决这一棘手问题,区调处中心召集10余个职能部门,多次参与区调处办召集的协调会,帮助吉达公司在较短时间内解决业主的供水、供电。

2000年,调处中心“关口前移”、“重心下移”,重视防范矛盾,加大“堵源”力度。指委会根据调处疑难纠纷共同点制订《关于加强房屋拆迁中稳定工作若干规定》、《关于做好工程建设稳定工作若干办法》、《做好建筑工地与周边居民工作若干规定》、《关于加强对市场、大型商场、餐、娱乐场所综合管理的若干规定》、《普陀区化解人民内部矛盾责任制考核办法》等。是年还制订包括接待登记、纠纷调处、统计、考核等10个工作制度,并汇编成册。区纠纷调处中心积极参与全区重大项目前期稳定疏导工作,参与“两湾一宅”等7个动迁项目政策咨询小组工作,进行现场法律咨询接待。

1997~2003年,各街道、镇调处中心调处各类群体及疑难纠纷574起,区指委会组织召开协调会208个,解决市、区领导批示或交办的重大疑难纠纷150起。

三、110司法、公安联动服务

为进一步拓展人民调解工作,区司法局1999年1月29日开始参加“110”司法、公安联动服务行动,实施24小时开通“110”司法、公安联动热线,建立“110”专线总值班制度、“零报告”和突发事件预警机制,强化信息工作,建立条块沟通机制。街道、镇成立突发事件应急预案工作小组,制订应急预案,明确突发事件发生后信息传报、现场指挥、部门责任及协调处理程序等。2001年9月,长寿路在建的“秋水云庐”公寓引起纠纷,600户周边居民以“施工影响居民日照和产生噪音、粉尘污染”为由推倒工地围墙,强行阻止施工。事件发生后,长寿路街道调处中心闻讯赶往现场疏导,同时报告区调处中心及有关部门。随后,区建委、规划、信访、公安等职能部门领导及时到场,商讨对策。决定由街道牵头,各相关部门配合出资补偿。街道组织专人接待居民,并与他们签订给予适当补偿的安抚协议。同时公安机关调动警力维护秩序,确保施工,终使纠纷得以平息。

1999年,区“110”司法、公安联动服务接报警1138件;2000年,接报警1842件;2001年,接报警2917件;2002年,接报警3785件;2003年,接报警3716件。1999~2003年“110”司法、公安联动服务共接受报警13398件,反馈率100%。

四、服务窗口

2000年下半年起,各街道、镇先后建立集人民调解、法律服务、法制宣传、法律援助、安置帮教、"110司法、公安联动”,"148" (“有事找司法”的谐音)等7项职能于一体的基层司法行政综合服务窗口。2002年10月,改建司法信访综合服务窗口(简称“窗口”),由司法科管理,将“窗口”设在居民集聚区。“窗口”设有人民调解庭、来访和咨询接待室等,整合司法行政与信访8项职能。“窗口”建立一口受理、分工落实工作机制,人员配备以调解干部为主,地区领导、法律志愿者共同参与接待。

2003年,区司法局与区信访办联合制订下发有关“窗口”管理办法及管理责任制和考核标准的文件。对“窗口”服务进行明察暗访,确保司法信访综合服务窗口的作用。至2003年,全区各司法信访综合服务窗口累计受理纠纷2710件,调解成功2585件。

五、试点工作

人民调解协议书公证制2000年4月,在全市首创人民调解协议书公证制。即由居(村)委调委会或街道、镇调处中心直接受理的有关房屋产权、债权债务和家庭财产民间纠纷,除当即调解外,凡达成解决纠纷协议的,须由调处中心出具人民调解协议书,协议当事人可以就协议内容申请公证,公证处在对人民调解协议书进行审核后,在确保协议不违反法律、法规、规章的前提下,出具公证书。同时,制订《上海市普陀区人民调解协议书公证暂行办法》及《上海市普陀区人民调解协议书公证暂行办法实施细则》、《办理有关房屋产权分割的人民调解协议书公证程序》和《人民调解协议书公证须知》,诸文件就调解的程序、人民调解协议书的出具、公证的申请与受理范围、公证的审查与出证等内容作出规定。该协议书公证制度的推行对提高调解协议书法律效力,克服调解工作的反复性及对维护调解工作权威性起到积极作用。试点工作于是年9月在全区推广,全年办理协议公证书20件。2001年5月,召开人民调解协议书公证制现场会,推广经验,表彰先进。全年人民调解协议书进行公证150件。2001年,办理调解协议书公证和调解协议书审核252件。2002年,继续推进人民调解协议书公证制和审核制,办理人民调解协议书公证61件,审核人民调解协议书260件。是年,区司法局就公证的调解协议书强制执行效力与法院达成一致意见。同年9月,最高法院、司法部颁布《关于进一步加强新时期人民调解工作的意见》和《关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》,确认调解协议书具有合同效力,调解协议书公证制完成历史使命,自然终结。

诉前调解2003年4月,在真如镇、石泉路街道、长风新村街道开展诉前调解试点工作。作为全市的试点区,区司法局与区法院积极探索诉讼调解在法官主导下适度社会化,对相邻关系引发的纠纷、事实清楚的家庭纠纷和民事纠纷在诉讼立案前开展人民调解,发挥人民调解的诉讼替代作用。同年8月,在全区各街道、镇全面推行诉前调解工作。将全区街道、镇划分成3个地块,每地块选派1~ 2名法官担任业务指导员,指导诉前调解业务及联络工作。全年受理法院下转的诉前调解纠纷共87起,调解解决23起,办理人民调解协议书20余件。各街道、镇尽可能将工作关口前移,不仅受理法院转来的纠纷,还受理在司法信访综合服务窗口或居委会反映的当事人欲向法院起诉的疑难纠纷19起,调解解决18起,拓宽诉前调解的受理渠道,收到良好的社会效果。

第三节法律服务所

1993年,全区各街道、镇成立法律服务所。法律服务所是街道、镇下属的一个部门,一般由司法助理员担任法律服务所主任。1995年,全区13个街道、镇均有法律服务所。是年,在全市率先制订《街道、镇法律服务所管理暂行规定》。

1996~1998年,法律服务所共接待咨询5270起,办理民事诉讼501起,非讼代理156起,协办公证108件,代书各类法律文书490件,非诉讼调解95起,避免经济损失2287.96万元,担任法律顾问262家。2000年11月,对法律服务所机构、人员、业务情况全面调查登记,帮助法律服务所建立和完善章程、档案、财务、考核等制度。清退不符合条件的法律工作者3人,补充有专业知识的法律工作者37人。

2002年,全区各街道、镇法律服务所正式与街道、镇脱离,转制为5个合伙制法律服务所,即长风新村街道法律服务所、长寿路街道法律服务所、曹杨新村街道法律服务所、真如镇法律服务所、桃浦镇法律服务所。聘用法律服务工作者30人。法律服务所实行自收自支。法律服务所根据司法部对基层法律服务工作“面向社区、面向基层、面向群众”的要求,为地区居民提供收费低廉、便捷的法律服务。