第八章 社会行政管理

随着社会经济发展,人民群众道德观、婚姻观、家庭观、生育观发生很大改变。针对社会中较为突出的、群众反映强烈的重点问题,政府简化登记程序,提高依法行政水平和工作质量、工作效率,增强服务意识,保护当事人合法权益。

第一节婚姻登记

1995年,建立区、街道、居委会(单位)婚姻管理三级网络。根据民政部《婚姻登记管理条例》和《上海市婚姻登记管理办法》,对婚姻登记加强管理。1997年10月,在全区15个街道、镇进行未婚同居行为调查,制止未婚生育,补办结婚登记153对。

1997年起,离婚现象逐年增加,每年都在1000对以上。1999年,因市政动迁为多分房而导致离婚量增加。2003年11月,区民政局在全市率先建立婚姻家庭健康咨询室,开通咨询热线,增强当事人法律意识,使婚姻登记工作向构建和谐家庭方面延伸。

第二节收养登记

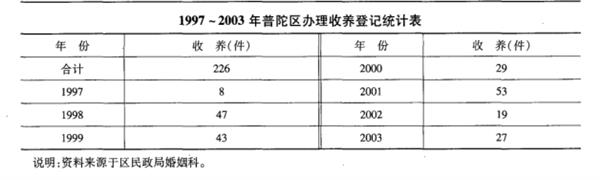

1997年,区民政局婚姻科根据《中华人民共和国收养法》开始办理收养登记手续,由市民政局婚姻管理处颁发收养证。1997~1999年7月,办理收养登记手续98件。1999年5月,《中国公民收养子女登记办法》颁布,市民政局婚姻管理处将颁发收养证权力下放区民政局婚姻科。1999年8月至2002年底,共颁发收养证112件。2003年起,收养登记手续经街道、镇民间组织服务中心受理评估,由区民政局婚姻科颁发证书。1997~2003年,共办理收养登记226件。按照市民政局等单位联合印发《关于解决本市公民事实收养有关问题的处理意见》,办理事实收养8件,事实抚养5件。

第三节婚介机构管理

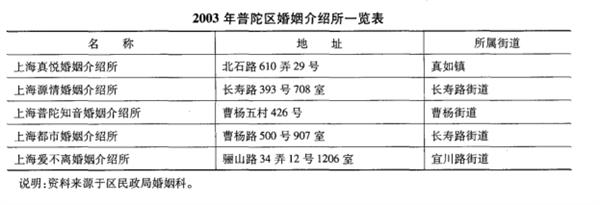

区民政局婚姻科对辖区内婚介机构进行业务指导与监督管理。1997年,成立首家婚介服务机构。至1999年,批准成立婚姻介绍服务机构8家,由工商普陀分局登记发证。2003年起,先由街道、镇民间组织服务中心受理评估申办婚介机构后,再由区社团局发证,全年批准成立婚姻介绍服务机构5家。

第四节殡葬管理

1991年起,区内有经区民政局批准、在区工商局登记的丧葬用品销售点15家,外区登记在普陀区开设分部6家,无证经营29家。2000年,贯彻《上海市殡葬管理条例》,成立普陀区殡葬管理协会,对50个合法经营单位发给会员证和资质证书,依法整顿违规经营单位。2001年,建立殡葬市场长效管理机制,依托街道、镇社区服务中心设立殡葬服务窗口,并与民办非企业单位平安殡仪服务部联手合作,开展优先、优惠、优质的“三优”服务,实施对孤老、有特殊困难的劳模等对象补贴丧葬费用优惠政策,组织社工、义工在第一时间为丧家提供温情服务。建立“政府推动、社区运作、百姓受益”的殡葬服务工作机制。

第五节行政区划管理

普陀区行政区划由区民政局管理。1993年,经市政府批准,东新村街道更名为东新路街道、沙洪浜街道更名为白玉路街道,长征乡、桃浦乡撤乡建镇,批准新建真如镇桃浦三村第一居民委员会。1997年,贯彻全国和市勘界工作会议精神,勘察认定普陀区与嘉定区、宝山区50公里长边界线。调整真如镇、曹安路街道、长风新村街道、东新路街道、甘泉路街道行政区划,解决这些街镇“一地多管”问题。2000年,完成普陀嘉定、普陀宝山、普陀闸北、静安普陀、长宁普陀五条线及普陀宝山嘉定、普陀闸北宝山、长宁普陀嘉定、静安长宁普陀、静安普陀闸北五个三角点勘察。同时调整街镇区划,全区14个街道、镇撤并为9个街道、镇。2002年,就普陀区与嘉定区所涉及长征镇广德苑、新长征花苑八街坊、祥和家园等小区的地块进行行政区划调整;对普陀、宝山区分界线局部地块进行调整。同时,在区内调整真如、桃浦两镇部分行政区域管辖范围。并结合宣传贯彻国务院颁布的《行政区域界线管理条例》,对街道、镇界线进行全面核定。

第六节其他管理

一、落实政策人员管理

1991年,全区有历史老案平反纠错人员(简称落政人员)38人。2003年,有落政人员53人。根据中共中央有关文件精神,由民政等部门按不同类别给予救济补助,医药费报销参照民政救济对象的补助办法酌情补助。1991~2003年,向597人次落政人员发放救济金265万元。

二、下放安徽居民管理

1962年、1971年,普陀区分两批下放居民到安徽农村落户。下放居民因对农村生活不适应,思想波动较大,不时集体回沪上访。自20世纪70年代起,区政府每年派干部到下放地区进行慰间,并帮助解决一些实际问题。1993年,5次赴安徽为305户419名下放户发放定期补助金18.81万元,拨款78.8万元为197户灾民解决住房,并对32户97名有特殊困难的倒流户、孤老、下放知青子女办理回沪户口。1993~2003年,定期补助下放到安徽的居民金额共计500万元,照顾回沪250户747人