民众日常过日子,衣食住行、柴米油盐是最重要的内容。由于时代发展以及民众的勤劳和智慧,全区老百姓的物质生活发生了翻天覆地的大变化。

一、居住条件的改善

民以食为天,居以家为大。住房问题,作为民众生活的重要一环,往往牵动着整个家庭的神经。以药水弄为代表的三湾一弄的棚户区改建、工人新村建设与旧区改造等串联起全区居住环境的变迁历程,又与普陀区整体形象的改变息息相关。

昔日的普陀因大面积的棚户区,给人印象是个“下只角”,所谓“下只角”主要是与“三湾一弄,一条河”脏、乱、差的环境相联系。从1889年起,华商就在苏州河畔今普陀区一带开设工厂。继而,中外资本随着租界的扩张开始大规模的投资建厂。工业的发展,吸引了江苏、安徽、山东等地破产农民来此谋生,在工厂附近搭棚栖身,形成沪西有名的“三湾一弄”(朱家湾、潘家湾、潭子湾和药水弄)棚户区。

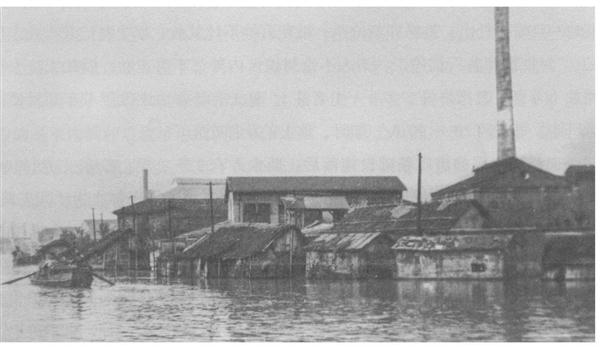

图8-6 潘家湾草棚的严重积水状况(普陀区档案馆提供,摄于1959年11月3日)

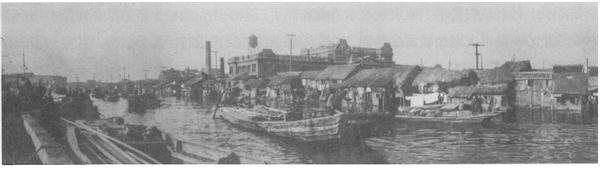

“三湾一弄”棚户区周围工厂林立,工厂排放的大量烟尘和有毒气体对居民的健康带来了极大的危害。这些棚户本身的居住条件也非常恶劣,有俗语说:“住的滚地龙,吃的天落水,用的臭河水,生的天泡疮,走的烂泥路。”当地的棚户主要有两种类型,一种是滚地龙,另一种是草棚。早年从苏北等地来沪谋生的农民多数在“艒艒船”上居住,一家人在小船上一住就是几年,直到船破了,才上岸搭“滚地龙”栖身。

图8-7 300户“水上人家”(普陀区档案馆提供,摄于1959年12月)

以后逐渐以毛竹做柱,竹笆涂泥为墙,稻草盖顶,竹笆做门,搭成简易草棚。矮小、阴暗、潮湿的“滚地龙”和草棚成群成堆连在一起,里面居住着大量的人口,不但容易传播疾病,而且一旦起火,火势蔓延迅速,大片的棚户瞬间变成焦土。1922-1949年,药水弄共发生7起较大火灾。1938年和1942年的两次大火分别烧毁草棚500余间和800余间;1943年的大火烧毁草棚1500余间,死伤40多人(1)。

抗日战争时期,药水弄居民的生活更加窘迫。1942年3月5日,日军借口有3个日本人从普陀路日本水月医院出来途经草鞋浜(今陕西北路澳门路),突然遭到伏击,被人枪杀,立即从当日至20日对药水弄等地区实行全面封锁,车辆行入一律不准出人。在封锁期间,药水弄百姓一旦偷偷外出,被抓即刻枪杀;饿死百姓不计其数。据史料记载以及亲历者和幸存者回忆:“封锁期间各厂都停工,工人不论封锁区内外都不得走动,因此无法上班,饿死人交交关关(方言,意指许许多多——引者注),每天有普善山庄收尸卡车到封锁区垃圾桶附近装运尸体,每车约20-30人。那时,地上的草都吃光。”(2)

长期以来,棚户区的市政基础设施落后。药水弄有2条总弄、32条支弄、300余条叉弄。弄内只有一条自然形成的狭窄、弯曲、崎岖的烂泥小路,居民称之为“阎王路”。路面常年坑坑洼洼,垃圾、粪便遍地,还有一些小沟、小浜,臭气冲天。由于全弄没有排水管道,草棚大多破漏,雨后往往屋内屋外积水盈尺,多日不退。药水弄虽临近工厂区,水管、电线近在咫尺,居民却无法享用,弄内没有电灯,水龙头也仅有2只,因水价昂贵,大多数居民都只能食用苏州河水,又是饮水、洗菜、淘米,又是洗衣、刷马桶,极不卫生。弄内也没有公共厕所和垃圾箱,垃圾、粪便随地倾倒,致使蚊蝇孳生,疾病频发(3)。夏秋季节,霍乱、伤寒、痢疾流行;冬春之际,天花、麻疹、脑膜炎肆虐。据1950年的调查,居民的死亡率高达17.8‰(4)。

1949年5月上海解放后,药水弄的改造便被作为一项重要工作纳入上海市的规划之中。解放初期,药水弄迫切需要解决的问题有三个方面:一、失业和最贫困的家庭,生活无着,饥寒交迫,在死亡边缘上,亟待救济。二、受尽恶霸流氓的欺压、敲诈、种种苦头,不堪忍受,要求及早肃清这批坏蛋。三、居住环境异常恶劣,疾病流行,死亡率高,迫切要求改善居住环境。针对这些要求,政府在药水弄首先抓了三项工作,政治上肃清反革命及一切反动封建恶势力,经济上对生活发生危机、处在困难关头的居民进行了紧急救济,并且初步改善了极为恶劣的环境,装置了生活上必不可缺的水电等设施。列入救济户的有400多户,占总户数8%左右,政府发放给他们救济款项以及救济米。除了救济,还组织他们参加造路、沟、浜等修建工程,以工代账,减轻生活的困难。1951年开始镇压反革命运动,4月27日在药水弄逮捕了一批反革命分子,有力打击了反革命恶霸的气焰。以后历次运动,又取缔了反动会、道、门组织,处理了流氓集团,进一步肃清了反革命及其残余势力。特务、恶霸、流氓清除了,药水弄出现了一片新气象,建立了正常的秩序。公共生活设施方面,首先解决的是水、电、环境卫生等问题,装设大批给水站,药水弄居民组织了自来水集体用户委员会,并有700人参加挖沟埋管,在群众热情参与下,4000多米的沟道很快完成,第一批装置了15只集体自来水龙头,两个蓄水池,解决了1万多居民的用水困难。1951年开始,药水弄先后装置路灯157盏,90%以上的居民家中装上电灯,从此药水弄不再是黑暗阴森的地方,居民也不怕晚上进出弄堂了。另一方面,自1950年1月开始,配合失业工人以工代账,经过一年左右时间,铺设和翻修弹街路面21条,大大拓宽了路面,埋设3000多米下水道,使人恶心的臭水沟浜和垃圾堆也被填没或铲平了。增设公共厕所和垃圾箱,路两旁还植起树木,许多居民家里的屋前屋后筑起了大小花坛。并开辟火巷,加强消防安全以防发生火灾。从1950年起,这里居民积极响应全市群众性的爱国卫生运动,自动疏通阴沟,消除堆积垃圾污泥,打扫冲洗路面,环境卫生有了显著改善(5)。此后,药水弄地区居民住房几经翻建、改建,居住条件有了较大改善。居民唱出了新歌谣:“活地狱,开红花,药水弄里天亮了,流氓恶棍都除尽。如今是水清、灯明、路又平,不愁吃,不愁穿,多年苦难熬出头,男女老少呵呵笑,死也不愿意离开石灰窑。”(6)

除了棚户区的改造,工人新村建设是中华人民共和国成立后改善民众居住条件的重要途径。曹杨新村是由政府拨款建造的第一个工人新村,1951年开工建设,至1959年已建成7个分村,规模较大,共有居民9211户,45044人。这些居民大多数是纺织工人及其家属,他们过去大多是住在棚户、三层阁和小船等居住条件很差的地方,如曹杨一村127号3室寅丰毛纺厂工人居庸康一家就住了30年的小船。曹杨新村到处都是青翠的树木和美丽的花草,小桥流水,环境非常优美整洁,各种福利设备也较完善,如综合贸易商店里面还附设了一个可容纳500人的大食堂,还有邮局、银行、浴室、缝纫加工场,卫生所,文化馆,公园等等,每个乡村都有一个商店的分销处,一个菜场,使居民们可以从附近买到一切日用的东西,这里还有一个出名的托儿所、五所幼儿园,两所小学和一所中学,1957年又建立了一所普陀医院。每个分村都有居民自己的图书馆、文娱组、红十字会、体育协会等组织,居民们经常展开各种文娱体育活动,他们自己又组织了一个艺术团,一个俱乐部,每逢节日就演出各种戏剧如越剧、淮剧、歌咏等,生活丰富多彩(7)。其他如甘泉新村也是在这一时期建成的大型工人新村。

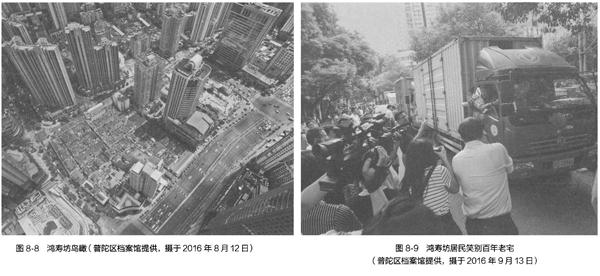

20世纪80年代以来,区政府又多次讨论改建药水弄问题。1984年,组织力量对药水弄住房情况进行全面调查,制订了改建药水弄的规划,经市政府建设委员会批准。1985年7月实施改建,1995年12月改建竣工。经过改造的药水弄被市地名委员会命名为长寿新村,当年有3558户家庭、13520人迁入新居。药水弄住宅小区的设计有一些大胆的创新,在住宅的二层楼面建造露天平台,将住宅之间连接起来,形成特殊的“天桥”。平台下面安排商业网点,平台就作为居民行走的通道,这样就大大压缩了通道的用地。在高层住宅的八层以上,间隔设计一两个活动室,使老人和孩子们有娱乐的活动空间(8)。结合旧宅改造,延伸和拓宽了常德路、宜昌路和澳门路,建有11万伏变电站、叶家宅泵站等市政配套设施,解决了该地区供水、供电、通讯等一系列问题,居民住房环境得到极大的改善。居民们将这里发生的巨大变化喜称为“六变”:居住环境变了,社会风气变了,居住条件变了,人际关系变了,居民素质变了,生活质量变了(9)。昔日的药水弄棚户区,如今已麻雀变凤凰,成为普陀区吴淞江南岸,绿化和配套设施齐全,住房条件较好,环境优美、生活便利的宜居地,成为普陀区民众物质生活变迁的一个缩影。

1992年,市第六次党代会提出“到本世纪末完成市区范围365万平方米危棚简屋改造”的目标以来,市、区两级政府通过土地批租和房地产开发,进行旧区改造。“两湾一宅”(潘家湾、潭子湾,王家宅)曾经是上海内环线内最大、最集中的棚户区,棚户区内居住人口密度高,配套设施差,环境污染严重。1998年,“两湾一宅”被正式列入上海市区“365”危棚简屋改造范围,市委、市政府领导多次率市有关部门到普陀区调研,确定了市政府支持“两湾一宅”改造的相关政策。同年8月10日,“两湾一宅”前期动迁工作开始。整个动迁分三期进行,第一期动迁王家宅地块,第二期动迁潭子湾地块,第三期动迁潘家湾地块。在全区上下共同努力和动迁居民的积极配合下,历时10个月,完成了动迁任务,动迁成本23.8亿元,共动迁居民8762户,动迁单位147个,拆除居住房屋建筑面积37.64万平方米,拆除非居住房屋建筑面积8.45万平方米,创造了上海动迁投资最大、速度最快、面积最大、人口密度最高的多项历史纪录。动迁居民除部分实行货币安置外,大多数居民告别了危棚简屋,迁往配套齐全的桃浦、江桥等地区新建的住宅小区,改善了居住条件和居住环境(10)。

药水弄和“两湾一宅”的时代巨变,旧貌换新颜,是改革开放的生动体现。随着普陀区大面积的旧区改造,昔日的棚户已被新式公寓和大型住宅区所取代,人们的居住条件发生了翻天覆地的变化。

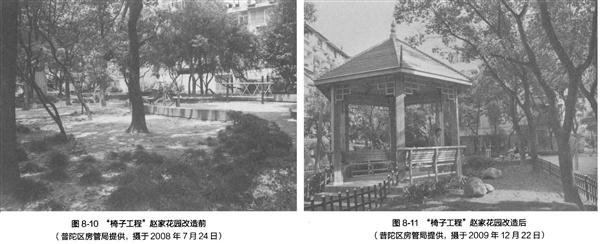

普陀区一直以来都重视老小区的改建,自2009年9月以来,普陀区政府在全市首创了老旧小区环境建设“六小工程”。“六小工程”包括修复破损路面的“路面工程”,补种和调整绿化的“绿化工程”,集中统一架设晾衣架的“晾衣工程”,设立非机动车上锁栏杆的“停车工程”,因地制宜增设休闲设施的“椅子工程”,以及增设小区平面位置指示牌的“门头工程”。“六小工程”投资不大,却贴近民生,内容丰富,实实在在地从小区居民的实际需求出发,解决了老小区的一些实际问题,意义非常重大。路面工程将小区道路整修一新;绿化工程使小区内绿意盎然、充满生机;晾衣工程和停车工程令困扰小区多年的“乱停车、乱晾晒”问题得到有效缓解;椅子工程给社区老人下棋、打牌、会友预设了空间;门头工程给小区增添了一份“家”的感觉。实施“六小工程”后,老小区环境品质明显提升,百姓居住质量显著改善,业主间的关系更加融洽,小区的氛围愈发和谐,真正实现了“小中见大、小中见亮、小中见近,小中见和”的综合效果,生动演绎了“城市,让生活更美好”的世博主题。“六小工程”让老小区焕发出新光彩,居民的幸福指数提高了,小区的文明指数也提升了,真正地让老百姓得了实惠的“里子”(11)。

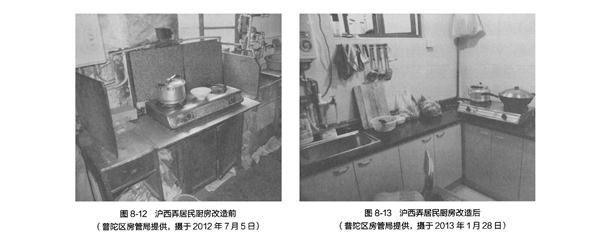

除了对小区整体环境的改善,普陀区针对不成套住房居民的“如厕难、洗浴难、烧饭难” 问题,又采取了屋面及相关设施改造、厨卫等综合改造、成套改造三项工程。其中,屋面及相关设施改造主要实施平改坡、外墙粉刷、内部管道整修等工程,解决老旧住房使用中的破、渗、漏、堵等问题;成套改造主要是通过贴扩建、内部分割、抽户、加层、拆落地等改造方式,使每户都有独立的厨房、卫生间;厨卫等综合改造主要是对未列入征收或旧区改造范围的、居住环境较差又难以进行成套改造的非成套房屋,进行厨房、卫生间设施的改造,如为厨房配置洗涤池、灶台、操作台、橱柜,为卫生间配置单独使用的坐便器等,以改善老百姓的厨房卫生设施。这三项工程作为民生工程的重点,每年都在推进,使越来越多的老百姓过上了舒适的生活。

随着住房条件的改善,居民的家居用品也不断升级。中华人民共和国成立前,药水弄多数家庭无大件家具,仅有破旧桌凳、破箱、破篓以及碗筷勺铲之类的生活必需品。中华人民共和国成立后,人们普遍将竹器家具改为木器家具。1960年,该弄第十二居民小组的44户居民家中共有大橱14只、箱子68只、桌子49只、椅凳136只、收音机5台。20世纪70年代,和其他地区一样,居民家具普遍增加,青年结婚购置家具时曾流行“36只脚”(床、大橱、五斗橱、床头柜、小方桌和4只靠背椅)和“三机一滴嗒”(缝纫机、收音机、自行车和手表)。以后,家用电器从收音机发展到录音机、黑白电视机、电风扇等。20世纪80年代中期起,家具开始流行成套及组合式,彩色电视机、电冰箱、洗衣机、录像机等家用电器日趋普及(12)。到20世纪90年代,药水弄居民的家居用品已达到了全区平均水平。

表8-8 1990年普陀区和药水弄居民家用电器、家具等拥有量抽样调查对照表(13)

|

物品名称

|

普陀区

|

药水弄

|

|

102户

|

50户

|

|

实有数

|

平均每户拥有数

|

实有数

|

平均每户拥有数

|

|

手表(只)

|

344

|

3.37

|

177

|

3.54

|

|

收录机(台)

|

87

|

0.85

|

43

|

0.86

|

|

黑白电视机(台)

|

74

|

0.73

|

18

|

0.36

|

|

彩色电视机(台)

|

86

|

0.84

|

41

|

0.82

|

|

录像机(台)

|

33

|

0.32

|

16

|

0.32

|

|

电风扇(台)

|

186

|

1.82

|

99

|

1.98

|

|

洗衣机(台)

|

83

|

0.81

|

39

|

0.78

|

|

电冰箱(台)

|

95

|

0.93

|

45

|

0.90

|

|

自行车(辆)

|

126

|

1.24

|

49

|

0.98

|

|

配套家具(套)

|

72

|

0.71

|

35

|

0.70

|

二、衣食、出行的变迁

(一)吃饭

餐桌上吃食的变化,是老百姓生活水平的最直观反映。对于普陀区民众而言,从追求果腹,到享受美食带来的味觉体验,再到对健康美味的不懈追求,食物的意义发生了多重变化,生活也一天比一天过得有滋味。

让老百姓吃饱肚子,是中华人民共和国要解决的重要民生问题。中华人民共和国成立前,普陀区大部分劳动人民收入微薄,难以果腹,80%的居民以玉米粉掺菜皮糊口,甚至以豆渣、麸皮、米糠充饥。中华人民共和国成立后,居民粮油供应情况逐步改善。1950年9月至1953年9月,普陀区先后开设国营粮店和工人消费合作社粮油门市部24家,月销售量占全区粮食销售总量的50.25%。1953年12月,贯彻政务院关于实行粮食计划收购和计划供应的命令,居民用粮实行划片、定店、凭证记数不限量供应。1954年1月成立区粮食批发供应站,粮油供应纳入国家计划,69家私商代销粮食。1954年3月起,居民用油按人定量凭油票供应,211家油酱店代售食油。工商业用粮油报粮食部门审批。1955年10月16日起实行以人定量,凭粮票和购粮证供应粮食。1956年社会主义改造后,粮油网点经过调整迁并,有国营粮店34家、公私合营粮店30家、油酱零售店111家、切面店77家(14)。

副食品供应同样也有所改善,1950年,区内有荤菜摊478户、蔬菜摊1019户、肉店20家。1956年有室内菜场9家、露天菜场16处、摊贩2027户、肉店33家、豆腐筋粉店93家、咸菜豆芽作坊148家。经过社会主义改造后,建立联购联销合作组70多个、公私合营肉店12家、豆腐筋粉店67家及咸菜豆芽联产联销合作社。1958年,菜场全部实行大合作,统一经营,共负盈亏,荤素副食品全部纳入计划,由市专业公司统一分配。1962年成立区副食品公司,建立国营肉食品供应站,供应工厂伙食团及饮食业的肉食品;合并80多家熟食摊,建立区熟食合作商店;合并全区豆腐面筋粉店,建立4家豆制品工场;咸菜豆芽联产联销合作社改建为区咸菜豆芽工场;合并全区酱菜店,建立万和酱菜厂。为保证居民对副食品的基本需要,对肉、鱼、禽、蛋等主要副食品实行凭票计划供应,延续到1978年。

图8-14 1952年5月,上海市第一家工人新村商业网点一一兰溪合作商店(曹杨商城前身)成立(曹杨新村街道提供)

在计划经济时代,无论是主食还是副食,老百姓都要凭票购买。副食品的数量有限,品种也很单一,为了吃饱,单位食堂的大师傅和家里的姆妈阿婆们都会把“做人家”的本领发挥到极致,菜饭、烂糊面、菜泡粥,每种食物除了价格上精打细算外,还要在吃法上变换各种花样。

改革开放以后,随着农村经济体制的改革和农贸市场的开放,粮油和副食品供应日益丰富。1980年后,区境各粮店设议销专柜。1983年5月设区粮食局议价经营部,开始粮油议购,货源远及苏、浙、鲁、豫等省。1985年1月,国家取消粮油统购,改为合同定购,合同之外自由收购。同年5月,区议价经营部改建为区粮油贸易公司,扩大议购议销,从民用粮发展到工业用粮,从杂粮为主发展到面粉、大米为主,购销逐年增长。1980年开放集市贸易后,粮食、油料油脂销售量逐年增多,1990年销售粮食47.76万千克、油料油脂42.86万千克,分别占国家供应议价粮油销售量的5.35%和21.64%。1990年,区粮食局系统有网点138家、制面工场6家、粮油食品加工厂4家。粮油的销售额已是1978年的2.87倍。

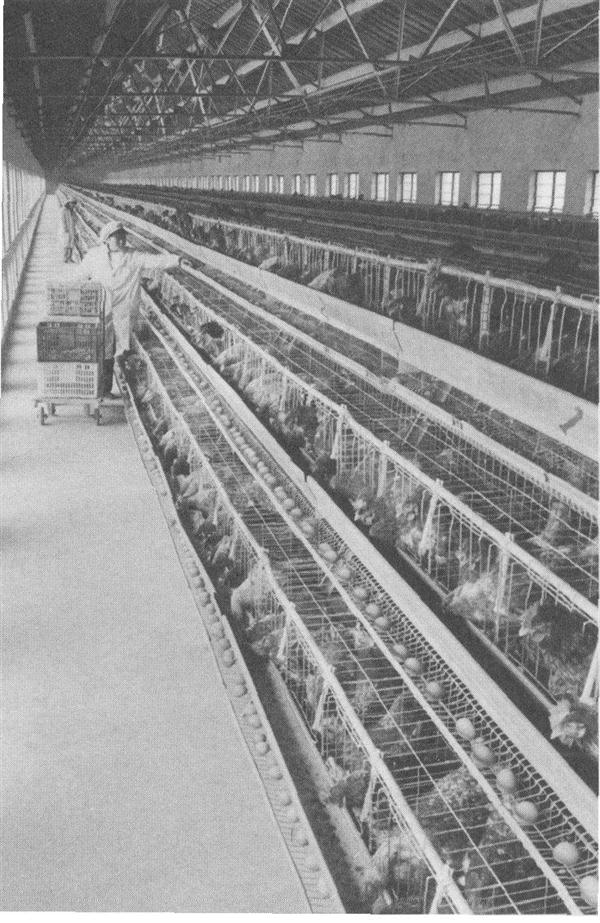

图8-15 长征乡曹杨村蛋鸡分场(普陀区档案馆提供,摄于1990年3月1日)

1980年开放集市贸易后,区境内副食品供应日益丰富。1979年后改变由专业公司按计划统一分配货源的办法,扩大菜场经营自主权,实行多渠道进货,开放议价购销。同时开放农副产品集市贸易,副食品行业销售额年增长均在30%以上,名列商业各行业之首。1988年,朱铬基同志在听取上海市农业委员会负责同志工作汇报后,明确提出要重视老百姓的“菜篮子”,将解决市民副食品供应作为工作的突破口。(15)此后,普陀物贸市场也得到了大发展。1990年,全区共有28个菜场、37个农副产品贸易市场,销售总额53628万元,是1978年的10.48倍,其中区副食品公司系统27614万元,集市贸易26014万元(16)。

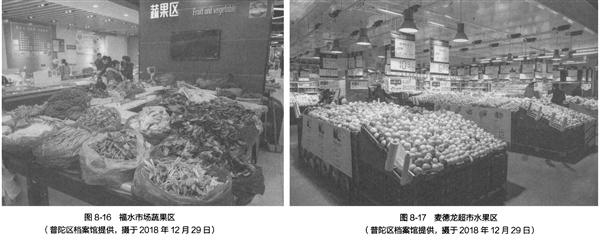

随着生活条件的改善,普陀区民众的饮食结构也在不断优化,居民购买副食品也从以蔬菜为主,转向荤素搭配,随意挑选;为补充营养,服用豆奶、牛奶及冬令补品的逐渐普遍。日益丰富的物资和应有尽有的食品让老百姓压抑多年的味蕾得到了彻底释放。

(二)穿衣

俗话说“人靠衣装马靠鞍”,随着时代的变迁,全区民众在穿衣上经历了由“求不得”的物资贫乏期,再到“乱花渐欲迷人眼”的追逐时髦的年代。关于穿衣,老百姓有诸多深藏心底的美好记忆。

中华人民共和国成立后,衣着变迁的第一步是让民众有衣穿。以药水弄为例,1949年,药水弄第十一居民小组42户仅有棉衣117件,胶鞋55双,棉被58条,毛线衣、呢衣裤6件,皮鞋3双。1960年,44户居民已有棉衣392件,胶鞋209双,棉被136条,毛线衣、呢衣裤187件,皮鞋49双,改变了衣衫褴褛的状况(17)。一些服装鞋帽店在普陀区开设,为民众提供了一定便利。1949年,全区共有服装鞋帽店152家、固定摊贩180多户,经营方式主要是来料加工,承接修理,少数商店兼营备料定制和少量现成服装。1956年,苏广成衣铺划属手工业。时有公私合营服装店46家、鞋帽店36家,并从卢湾区迁入嘉羚时装商店、从黄浦区迁入发达西服店,从而提高了服装档次。1956年4月成立制鞋合作商店,共540人;同年5月成立服装合作商店,共112人。1961年,居民布票发放量减少,棉制品服装销售受到布票发放量的限制。1963年成立区服装鞋帽公司。

更多时候,家庭主妇们往往会开动脑筋,自己动手为家人做衣服鞋帽。因为在票证年代,不管衣料还是服装都需要凭布票购买,每人每年都有固定配额,所以家庭主妇们需要精打细算,让一件衣服发挥最大的价值。裁剪布料剩下的零布头会被收藏起来,裤子衣服破了补一块;孩子长个了就在袖子、裤脚上接一截继续穿。“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”,这是当时大多数家庭的生活写照。虽然物质并不丰富,但老百姓还是会用尽巧思让自己穿戴得有模有样。穿不需要票证的“的确良”衬衫、“765皮鞋”(用猪皮做成,7.65元一双)成为市民在物资匮乏年代追求美的小小“奢侈”之举。

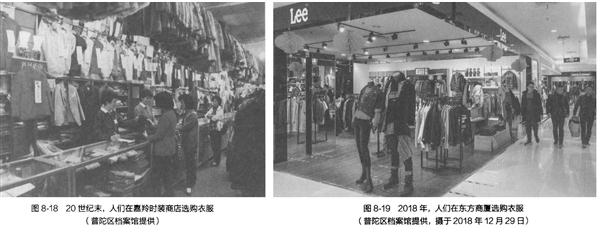

1979年以后,市民的穿着发生较大变化。随着改革开放的加快,市民对世界的了解渠道越来越多,民众可以通过图书、广播、影视等接触到众多服饰文化。20世纪80年代,人们突然发现街头的色彩开始丰富了,喇叭裤、紧身衣、太阳镜成为当时诸多年轻人欢迎的时髦单品。1988年,全区各类服饰商品的消费已与1971年的情况发生了很大的变化,其中,呢服装由12%上升为24%,布服装由61%下降为2%,化纤服装由22%上升为46%,皮鞋由18%上升为58%,布鞋由29%下降为14%,胶鞋由21%下降为9%。

20世纪90年代以来,随着经济的迅速增长,特别是轻工业的发达满足了老百姓在不同时间、不同场合的着装要求。1990年,全区已有服装鞋帽商店531家,其中,区服装鞋帽公司32家,街道(镇)、合作联社14家,外省市及上海市属企业5家,个体户480家(18)。在市场经济的浪潮下,时尚潮流稍纵即逝,风格丰变万化,市民的服饰着装有了更多的选择空间,时尚流行开始融入老百姓的穿着打扮里。

如今的普陀,菜场、超市、便利店、大型商业综合体一应俱全,老百姓可以很方便地购买和享受来自全世界及全国不同地区的靓衣、美食及名牌商品。吃、穿已经成为老百姓的小事了。

(三)出行

出行方式和交通工具的变革,让全区老百姓脚下的路越走越宽,越走越踏实。

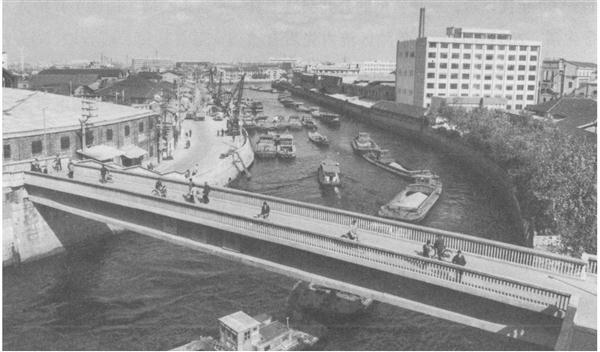

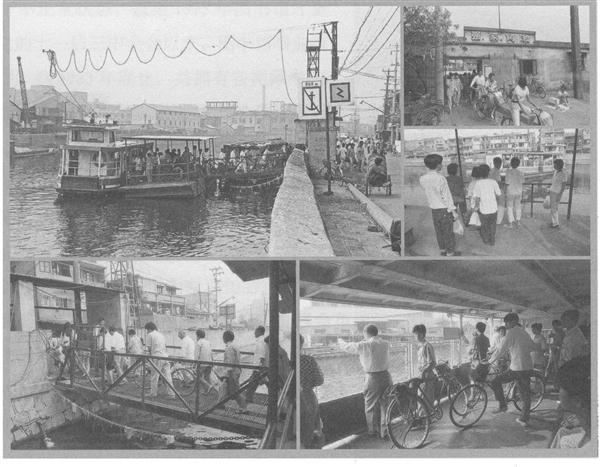

19世纪末,区境内仍为河网密布的农村水乡,大小河道多数能通航,陆上靠乡间小道通连各地。横贯全区的苏州河是主要航道,但江上尚无桥梁,过江唯赖船渡。苏州河两岸工厂的兴建聚集了大量劳动人口,来往渡江者日众。20世纪二三十年代,新的船渡仍不断增设,最多时近20个,多数均在今普陀区境内。这些船渡多为私人合股经营,有的是由岸边的工厂自行设渡,以方便工人上下班。当时所有渡船皆为摇橹的木船,由于管理不善、设备简陋,经常发生翻船事故。工人上下船时因急于上班,还不时发生失足溺水的惨剧(19)。“新渡口”是普陀区内苏州河北岸的棚户聚集地之一,紧靠苏州河,文献中曾有一段关于摆渡工朱传章的细致描写,生动展现了1949年前来往摆渡人群的生活日常:“每日、每月、每年的清晨一次次地载着蔬菜担、豆腐干担、补铅桶担……以及衣服褴褛的人群到苏州河南岸去,夜晚又将这些带着满身疲乏的人群渡回北岸去,在昏暗的月光下,目睹这些人群背着重重的空箩上放些菜皮,以及在旧毛巾上,破草帽里裹着一些碎苞米,摇摇晃晃的踏在狭窄泥泞的路上,绕过臭水沟、粪坑、垃圾堆,挥着迎面扑来的蚊蝇,消失在矮小的,破烂不堪的茅草棚,芦席棚中。”(20)

1949年后,渡口仍在,政府在摆渡口上造了候船码头,以大木船代替以前破旧的小木船。朱传章已不再做摆渡工,到国营木材一厂工作,他的妻子仍在摆渡口服务。朱传章经常到摆渡口去看望,大木船的乘客还是那么面熟,但他们的衣着是那么清洁整齐,个个笑逐颜开(21)。

直到1954年,武宁路桥开通前,每月住在西康路及石灰窑等渡口附近摆渡来往的人数仍有40万人,每年的摆渡费就要5亿元,更不要说因此耗费的大量时间和可能的危险(22)。20世纪80年代末90年代初,全区大规模撤渡建桥,修筑马路,建成了四通八达的交通网络,轮渡退出历史舞台,苏州河上的摆渡已成为历史记忆。

陆上交通出行更是经历了重大变革。独轮车(亦称“羊角车”)曾是真如镇和邻近地区交往的主要交通工具,一般可坐4- 6人。1920年,车站路(今桃浦东路)筑成后,有商号运营黄包车来往于真如火车站一带,逐渐取代独轮车。1933年,上海市公用局对沪西黄包车发放临时牌照3000余张,准予在真如区、蒲淞区、法华区范围内营运。1946年,国民党上海市政府开始淘汰黄包车。据普陀区搬运工会1953年12月统计,还有营业黄包车151辆,1956年3月1日,黄包车全部淘汰。

图8-20 1981年建成的西康路人行桥(普陀区档案馆提供,摄于1986年)

图8-21 1997年12月16日,苏州河上最后一个渡口一一强家角轮渡关闭(普陀区档案馆提供)

电车和公共汽车出现在普陀区境内是从20世纪20年代开始的。随着区境内苏州河两岸城市道路的修筑,电车、公共汽车线路先后伸展至境内,后得到不断发展。中华人民共和国成立后,自行车在很长一段时间内成为人们主要的交通工具。

20世纪90年代以后,一种新型的公共交通工具——轨道交通(地铁)开始进入上海市民的日常生活。2005年以后,普陀区境内先后有轨道交通3号线、4号线、7号线、11号线、13号线经过,极大地提升了普陀区的区位优势,也极大地方便了区内居民的出行。

从渡河船渡到跨河大桥,从晃晃悠悠的独轮车、黄包车到叮叮当当的电车,再到如今遍布全城区的新型公交车,从自行车到出租车、小轿车、共享单车,从拥挤的客车再到便捷的、四通八达的轨道交通,全区交通出行的变化折射出时代变迁和城区的发展。

衣食住行、柴米油盐是老百姓最能切实感受到的变化,这些变化承载着全区民众的时代记忆,这些记忆有温度、有脉搏,让老百姓与那些重大的历史进程紧密关联,传达着全区百姓对美好生活的热爱与希冀。