1991年起,随着区内企业产业结构大调整,许多传统企业实行关、停、并、转,大量企业“单位人”向“社会人”转移,社会保障体制随之进行改革探索,至1998年,由养老保险、失业保险、医疗保险共同组成的社会保障制度成为一项基本的社会制度。

第一节 社保机制

1991年沿用1986年10月起实行的全民所有制企业退休费统筹等社会保障机制。1992年退休费统筹扩大到集体所有制企业。企业每月向退休费统筹机构缴纳职工工资总额的25.5%,缺额部分由全市统筹调剂,以保证退休金的按时发放,在形式上仍由企业支付。企业向区劳动服务公司每月缴纳职工工资总额的1%,为救济待业职工的失业保险基金。

1993~1998年,随着区内产业结构的调整,许多国有、集体企业资产重组,几十家纺织、面粉、轻工等传统企业关、停、并、转,社会保障制度成为保证改革、发展、稳定的支柱。保障范围从国有、集体企业扩大到非公有制企业、外商投资企业的中方职工、非全日制从业人员和个体劳动者。1993年,养老保险实行社会统筹与个人账户相结合,对下岗失业人员实行最低生活费补贴。1996年,实行医疗保险统筹。

1999年,中央提出国企改革三项保障制度:保障下岗人员基本生活费、保障离退休人员养老金和医疗费、保障城镇失业居民最低生活费。企业职工下岗后由“单位人”向“社会人”转移。从区到街道镇,建立各级社会保障服务中心体制,确保按时足额发放国有企业下岗职工基本生活费并代缴养老、医疗、失业保险费;确保按时足额发放离退休人员养老金、无业居民最低生活费;全部实行社会化发放,形成全区社会保障机制。

第二节 失业保险

一、管理机构

1991~2001年,普陀区失业保险的管理机构是区劳动服务公司、各街道镇劳动服务所。其职能是对失业人员建档立卡,掌握其家庭生活状况,负责救济金和医疗补助费的发放。2000年12月,区劳动服务公司更名为普陀区就业促进中心,各街道镇劳动服务所更名为街道镇社会保障事务所,规范失业保险管理等各项服务。2002年4月起,失业保险费征缴纳入社会保险费范围,由区社会保险基金管理中心集中征缴发放管理。

二、失业保险金

1992~1994年,向区属关闭企业资助失业保险基金431万元,受益4.5万人次;发放医疗补助金22.6万元,受益11.55万人次;向22家区属困难企业发放资助金129万元,受益1.08万人次。其中1994年元旦、春节期间,为区属关闭企业的4844名特困职工及社会特困人员发放28万元救济金、补助金。并向困难企业和特困家庭发放价值8万元的食油等副食品。

1997年,企事业保险金的征集覆盖国有、集体、三资企业927家,职工22.78万人。

1998年第四季度起,失业保险金征缴比例由工资总额1%提高到3%,其中单位缴纳2%,个人缴纳1%。

1995~1998年,陆续对38家区属困难关闭企业进行资助,共发放资助金730.10万元,受益29883人次。

1998年起,为使一批企业在关、停、并、转过程中大量下岗失业人员在再就业之前能得到生活保障,失业保险金的发放扩大了范围。1998年8月建立区再就业服务中心,筹集的保险基金,用于为下岗职工发放基本生活费、代缴社会保险费、日常门诊、急诊医疗费、再就业技能培训费等。至2001年8月再就业服务中心完成历史使命止,吸纳社会资金2830.53万元,区财政资金2948.46万元。1998~2001年,办理“协议保留社会保障关系人员”共15914人,列入失业保险范围。进“中心”下岗职工每月生活费按时发放,共116344人次,3531.13万元;社会保险费如数缴纳,共123288人次,4106.21万元;日常门诊、急诊医疗费466.68万元,报销医药费53098人次。

1991~2003年,全区总共发放失业救济金40355.3万元,受益140.34万人次;发放医疗补助费1962.6万元,65790人次受益。

第三节 养老保险

机构 1991年,普陀区退休费统筹管理所管理区内从业人员的养老保险,为从业人员征集养老金统筹费和拨付养老金。1993年,开始建立个人账户,改革养老保险办法,在原区退休费统筹管理所的基础上,成立普陀区养老保险事业管理中心。1995年7月,为配合医疗保险改革办法出台,原养老保险事业管理中心更名为普陀区社会保险事业管理中心。从退休费统筹单一职能的经办机构发展到社会保险多种职能的经办机构。该机构一直沿续至2003年未变更。

制度 1991年延续1986年10月起实行的养老保险费统筹的养老保险制度。对国有企业职工的养老费用实行全市社会统筹,使职工养老从企业保障走向社会保障,均衡企业之间的负担,保障退休人员的基本生活。统筹率为企业上一月职工工资总额的25.50%,企业按月交纳给区退休费统筹管理所。缺额部分由全市统筹调剂。国有企业、新老集体企业、地区集体企业员工已全部纳入全市养老保险范围。国有、集体企业纳入统筹的项目是:离退休费和退职生活费、生活补贴费、离退休人员死亡后的丧葬补助费、抚恤费、救济费等。其他还有:“一老养一老”补助费、劳动模范和先进工作者荣誉津贴、离休干部工龄津贴、精简回乡老职工补助费等。1993年,实行养老保险制度的改革。实施社会统筹与个人账户相结合,把个人自我保障机制融入社会保障制度。从1993年建立个人账户之日起,首次参加工作的人员,在其到达退休年龄时,其养老待遇完全按照个人账户储存额进行计算。将原由国家和企业承担的风险改由国家、企业、个人三方共同承担。形成在职时缴费多,退休时享受养老待遇高;在职时缴费少,退休时享受养老待遇低的机制,体现权利与义务相对等。同时,继续保留社会统筹和互济的功能。

养老金 养老金统筹费率从高到低,逐步降低。1986年全民所有制企业纳入统筹管理时,按照工资总额的25.50%缴纳统筹费。地区集体企业参加社会统筹最初统筹率为40%,随着社会保险事业的发展,1993年,企业统筹并轨,统筹率为22.50%。外商投资企业参加中国人民保险公司的保险,其中4.50%作为医疗保险的缴费,统筹率为30%。城镇私营企业纳入全市养老保险范围后,为鼓励其参加社会保险,从1995年起,第一年按17%缴费,以后每年增加3个百分点,直至22.50%。1998年,企业职工养老金统筹范围扩大到个体工商户、私营企业、外商投资企业的中方职工、自由职业人员和非全日制从业人员。

第四节 医疗保险

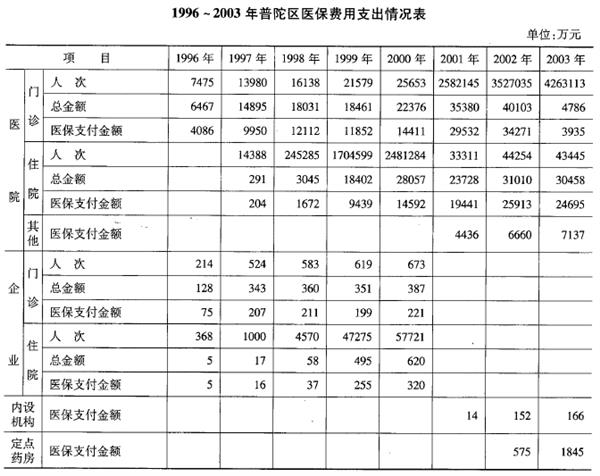

1991年延续原医疗保险机制,国家政府机关和文教卫生等事业单位职工,享受公费医疗待遇。1995年之前,仍沿用公费劳保体制即区内机关、事业单位职工享受公费医疗,所有企业职工均享受劳保医疗,职工直系亲属享受半费医疗。职工患病在单位指定的特约劳保医院就诊治疗,所发生费用由单位与特约劳保医院结算。1996年5月1日起,根据市政府《上海市城镇职工住院保险暂行办法》文件,试行企业职工住院医疗保险。普陀区按规定范围征集医疗保险基金的单位有792户,按其上一个月在职人员工资总额4.50%的比例缴纳住院医疗保险费。企业职工(包括在职人员和退休人员)每次在约定的医疗机构住院就医所发生的医疗费用分别超过5000元、2000元、1500元标准的,超过部分费用由医疗保险基金支付85%,其余部分由企业以及就医职工个人合理分担。是年,应征缴5218万元,实征缴4445万元,支出3491万元。患病职工住院,有6566人次减轻负担。

1997年,全区贯彻实施《城镇私营企业职工和个体工商户及帮工医疗保险暂行办法》,全区参加医疗保险结算增加到1361户,参加医疗保险的在职职工20.08万人,离退休人员15.02万人。实征金额9320万元,支出10049万元。

1998年9月,自由职业人员纳入医疗保险。11月,退休人员一般门急诊医疗费纳入医疗保险。2000年7月,离休干部住院和门急诊医疗实行社会统筹,失业退休人员医疗保险工作纳入区医保办管理。

2001年,实施《上海市城镇职工基本医疗保险办法》,实行社会统筹和个人账户相结合的职工基本医疗保险制度。同年3月,机关、事业单位公费医疗纳入基本医疗保险范围,实施与企业职工一样的新医疗保险制度,受保障人数40万人。2001年4月,实施《关于进一步做好医保对象中困难群体大病重病患者医疗互助救助工作的若干措施》,对尿毒症、癌症、精神病等大病、重病患者实行医保减负、降低部分大病医疗项目收费标准。

2002年1月,实行全部医保对象持卡就医和“两卡并轨”,全面实现社会化管理。2002年8月,完善个体工商户和自由职业人员医保办法,实施《上海市城镇从事自由职业人员和个体经济组织业主及其从业人员基本医疗保险暂行办法》。对参保对象实行统一的社会化管理服务。2003年,新增医保定点药店5家并在各街道镇建立医疗保险服务点。