第六章 劳动争议仲裁

1986年10月,随着劳动制度改革的发展,区劳动争议仲裁机构受理国有企业,集体企业劳动争议;1988年起,开始受理私营企业的劳动争议。1991~2003年,受理区内企业与职工之间,因企业开除、除名、辞退职工和职工辞职、自动离职、合同终止、解除合同发生的争议;执行国家有关工资、福利、培训、劳动保护的规定发生的争议;因履行劳动合同发生的争议。

第一节 仲裁机构

1987年,按国务院1987年7月31日发布的《国营企业劳动争议处理暂行规定》,恢复建立普陀区劳动争议仲裁委员会,主任1人,副主任2人,工作人员2人。委员会下设劳动争议仲裁委员会办公室,同区劳动局劳动争议调解仲裁科合署办公。劳动争议仲裁委员会由区劳动局、区总工会、区人事局、区经委等部门负责人组成。1989年5月,仲裁委员会由5名增加到9名。劳动局负责人任仲裁委员会主任,发挥仲裁、工会、企业三方机制的作用,提高仲裁执法权威。

1991年9月,根据市劳动局《关于本市试行仲裁员、仲裁庭制度的通知》,在处理劳动争议中,开始试行仲裁员、仲裁庭制度,提高在处理劳动争议中的执法力度。同时依靠基层,发挥企业调解员及劳资干部的作用,把“预防为主、调解为主、基层为主”的劳动争议调解工作落到实处。在推进三方机制过程中,落实劳动争议调解职能,将劳动争议化解在基层。

2001~2003年,随着非公有制经济的发展,劳动争议的主体内容发生变化,行政处分事项减少,职工工资、福利待遇等实际利益争议增多。区劳动争议仲裁部门为提高仲裁的透明度和公正性,加强与有关部门联系协调,建立由区仲裁、法院、社保中心,区总工会组成的四方联席会议制度,及时讨论热点、难点问题,增强预警能力,将重大争议案件化解在源头。2003年,试行劳动争议预备庭审理制和劳动争议预警制,构建区、街道镇二级劳动争议预防、调解网络体系,建立仲裁、行业主管、区总工会三方办案协商机制,有效预防和降低劳动争议案的发生。

第二节 案件处理

1987年的劳动争议调解仲裁受理范围,限于国有企业行政与职工之间因履行劳动合同和因开除、除名、辞退违纪职工而发生的争议,以及集体企业的劳动仲裁。1988年6月,调解仲裁扩大到私营企业。

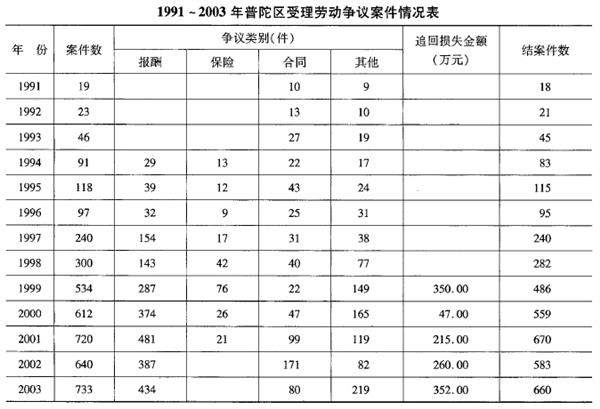

1991~1994年,受理调解仲裁案件逐年增加。1991年19件,1992年23件,1993年46件。1994年,随着产业结构的调整,经营机制的转换,职工劳动岗位的调整,有的企业出现下岗,劳动争议案件上升至91件,与上年同比增加近1倍。

1995年,贯彻《中华人民共和国劳动法》,企业全面实行全员劳动合同制,受理劳动争议案件118件,比上年增加29.67%。随着用工制度的改革,多种所有制经济的发展,一个企业内所有制经济出现多元化,受理劳动争议案件中,非公有制企业逐年上升,占受理案件总数的比例:1998年41%,1999年47%,2000年48%。争议事项中,行政处分事项减少,职工工资、福利待遇等实际利益事项增多。

2003年上半年,由于防止“非典型性肺炎”,许多企业在采取预防措施中引发劳动争议,受理劳动争议案733件,所涉职工1009人。在防“非典”的非常时期,启动快速受理、快速审理、快速审结、特事特办的快速通道。其中仲裁调解369件,仲裁裁决250件,协调处理114件。当年结案660件,结案率为90%,其中调解率为64.90%,调解结案比例为五年最高。

第三节 合同鉴证

1993年,贯彻国家劳动部1992年颁布的《劳动合同监证实施办法》及上海市相关文件精神,普陀区企业开始实行全员劳动合同制。区劳动部门对劳动合同的实施,担负指导和监督检查的职责,并承担对企业劳动合同鉴证的职能。经鉴证的劳动合同更加规范严谨,有效地减少潜在的劳动争议。1994年,对全区相关人员1950人次进行劳动法规培训,为300家企业作政策咨询。是年,鉴证劳动合同3.80万份,其中违法无效合同1163份。1995~1998年,鉴证劳动合同共88647份,续签劳动合同15880份。在劳动合同鉴证过程中,累计接待群众来访32754人次,处理来信1002件。

1998年以后,由区劳动保障监察组织对企业招工用工方面进行经常性的检查监察,发现招工手续不全,及时补办。1998~2003年,经监察检查,补办招工手续、完善签订劳动合同共1296份。