1991年开始,随着经济市场化的推进,企业工资分配制度逐步进行重大改革。工资分配不再沿用普遍提升工资级别,给职工增加工资,提高企业员工待遇的做法,逐步同职工劳动实绩紧密联系,克服分配中存在的平均主义。同时,逐渐转向由政府宏观调控,企业自主分配。

第一节 宏观调控

1990~1994年,大部分企业内部劳动工资分配,由传统的普遍升级为主的体制转向为效益工资、计件工资、岗位技能工资、提成工资、承包计奖等工资分配体制,工资管理与企业经营机制转换相配套,逐步形成由政府分级分类调控工资总量增长的模式。政府宏观调控即按照国家统计局关于工资总额的组成部分,全部列入《工资总额使用手册》的规定核实企业工资总额基数。1994~1995年,区劳动部门会同区工商、税务部门对区内3000多家独立核算的企业逐一进行审核,审核企业编制的工资总额使用计划。通过建立并审核《工资总额使用手册》和建立联络台账,强化对企业工资的监察和调控,2003年,经审核备案的企业计3250家。

1995~2003年,推行指导企业实行企业和职工集体协商的工资分配制度,实行政府宏观调控与企业职工民主监督相结合。先后审核3275份企业工资分配集体协议、集体合同,稳妥调控企业初次分配中的效益问题和再分配中的公平问题。2003年,最低月工资由2001年的490元调整到570元。

2001~2003年,先后对278户企业进行人工成本和劳动力价位的调查,从宏观上掌握劳动力市场价格信息,进行劳动岗位工资价位的指导;对企业逐步完善企业内部以岗定薪、职工收入能增能减的自我约束机制,促进在市场环境下劳动力价格的形成和规范。

第二节 自主分配

1993年起,职工工资开始采用市场调节机制,依据企业经济效益增长而增长。区内企业推行“二不超过”(工资增长不超过企业经济效益的增长,不超过企业劳动生产率的增长)、“目标工资”、“拆账工资”等多种第一层次的分配形式。企业自主决定对职工工资的分配,实行岗位技能工资,技能工资向重要岗位倾斜。1996年,部分企业的法人代表、经营管理人员实行年薪制,部分企业岗位工资标准依据劳动力市场供求关系,参照市场形成的工资价位和劳动部门的指导价位来确定工资标准。1996~2003年,经营正常的企业自主分配工资的形式有四种:岗位确定工资,向技能、关键岗位倾斜工资,经营管理人员年薪制和按市场信息确定工资价位。

岗位确定工资 实行岗位技能工资,确立企业工资分配的增长幅度取决于企业经济发展水平和效益。职工收入水平取决于职工本人的努力和劳动贡献。确立“薪随岗变”的观念。在坚持“效益优先,兼顾公平”的原则下,摒弃原固定工资,以工作年限、工作岗位、文化学历、劳动技能、劳动责任、劳动强度、劳动条件等一系列要素,进行考核测评,重新组合各自的岗位技能工资。根据职工的工作质量、产量及企业的经济效益,工资上下浮动,使职工的个人利益与企业的整体经济效益紧密联系在一起。

向技能、关键岗位倾斜工资 在实行岗位技能工资时,向技能要求高、责任重的关键岗位工资倾斜。实行“一岗多薪”兼容。即根据岗位人的责任大小、技能职称高低,增加补贴工资。

经营管理人员年薪制 1996年起,部分企业集团公司对企业经营管理人员实行年薪制。即根据企业历史上经营状况、盈利水平,制订年产值、利润、员工人均收入水平等系列量化指标,确定经营管理者的年薪水平,明确考核标准,签订目标责任书。一般先按年薪标准的50%左右每月支付,在年终考核时结算,并根据业绩大小,作相应调整。

按市场信息定工资价位 1993年,企业获得招工、用工、工资分配自主权后,各企业根据劳动力市场价格、劳动部门指导价位、劳动力供求关系、职工技能贡献、企业经济效益等方面来确定岗位工资标准。

第三节 工资水平

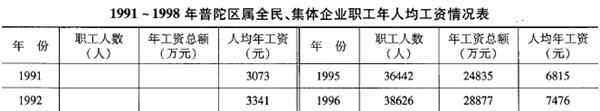

一、区属全民、集体企业职工工资

1994年,区属全民、集体企业职工人均年工资收入5424元。1994年同1992年相比,剔除物价上涨因素,三年实际增长26%,年递增8.66%,1995年,全区工资总额为2.48亿元,比上年增长17%。全区职工年人均工资水平为6815元,比上年增长25.65%。1996年,工资总额为2.89亿元,比上年增长16.28%,全区职工年人均工资水平为7476元,比上年增长9.70%。1997年,工资总额实发数为2.98亿元,比上年增长3.21%,职工年人均收入为7291元,比上年下降2.48%。1998年,工资总额实发数为2.74亿元,比上年下降8.12%,职工年人均收入为6799元,比上年下降6.75%。1997年和1998年,区属企业职工工资收入水平比上年下降,是由于在产业结构大调整中,陆续有38家企业濒临破产、关闭。1998年8月起,陆续有13959名职工下岗进再就业服务中心,这批只领取生活费的人员占区属职工数40275人的34.66%。

二、区属企业、事业单位职工工资

1999年,区属企业、事业单位职工人数62930人,工资总额7.28亿元,年人均工资为11567元。2000年,职工人数62900人,工资总额7.93亿元,比上年增长8.93%,年人均工资为12600元。2001年,职工人数59200人,年工资总额8.28亿元,人均工资14516元。2002年,职工人数56400人,比上年减少4.73%,职工工资总额8.67亿元,比上年增长4.71%,年平均工资15200元。2003年,职工人数56600人,比上年增长0.35%,职工工资总额10.39亿元,比上年增长19.84%,年平均工资18600元。

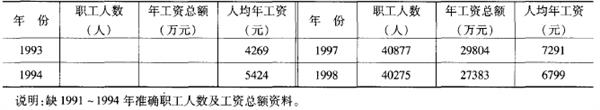

三、不同行业企业职工工资

2003年,对区域内百人以上161家不同行业企业的45760名职工的工资收入水平进行调查统计,年人均工资14719元。其中科技产业从业人员年平均工资最高,为19446元;其次商贸餐饮从业人员年平均工资17380元;第三为房地物业从业人员年平均工资16253元;第四为建筑安装从业人员年平均工资15624元;第五为工业从业人员年平均工资15359元;第六为社区服务从业人员年平均工资8948元。

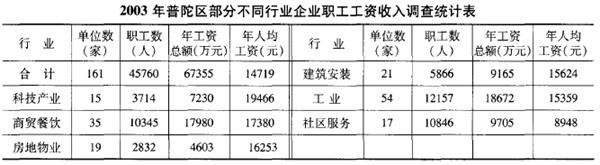

四、工资价位

2003年,根据全市网络信息,普陀区劳动力市场职业介绍的部分通用工种年平均工资价位分别是:车工27600元,钳工28769元,磨工27674元,刨工28320元,镗工35275元,铣工23101元,电工27972元,焊工28368元;初级技术工23604元,无等级的技术工16896元。打字员中位数为23101元,商品储运员中位数为19286元。同年,形成普陀区企业部分通用性职位年工资指导价位。

五、非正规就业的指导工资

2003年,根据区域差别、岗位差别和工作强度大小等确定非正规就业从业人员收入,社会协管人员平均每人每月1000元(含交通费、误餐费补贴);公共服务人员平均每人每月800元(含交通费、误餐费补贴)。对“承诺托底”保护性安置人员,平均每人每月600元左右。最低标准为570元。对于钟点工,指导价位最低标准每小时为5元。