一、婚姻的变迁

婚姻是社会现象,同时又兼具政治性及时代性。普陀区民众婚姻的变迁是政治与社会互动的结果,由政策变化、法律调整、民众反应的合力达成。1950年4月13日,中央人民政府委员会第七次会议通过《中华人民共和国婚姻法》,成为中华人民共和国颁布的第一部法律。该婚姻法明确规定废除包办、强迫婚姻;禁止重婚、纳妾、童养媳等;并确立了婚姻自由、一夫一妻等原则(1)。在1950年婚姻法所规定的婚姻自由、一夫一妻、保护妇女和子女合法权益等基本原则基础上,1980年,婚姻法增加了实行计划生育原则和保护老人合法权益的内容,增加了禁止买卖婚姻的规定,并将法定婚龄进一步提高,提倡晚婚晚育。

自1950年新婚姻法公布后,上海各区开展婚姻登记工作。1952年,普陀区民政局负责普陀区婚姻登记工作;1955年,为方便民众,婚姻登记下放到各街道办事处。既有法律保障又便利的婚姻登记,逐渐为普陀区民众所接受和认可,成为重要的婚姻缔结方式,从根本上改变了传统婚姻的重礼仪、轻法律的观念。1953年3月29日,普陀区人民政府举行发放结婚证大会,为普陀区52对新婚夫妇发放结婚证。这52对新婚夫妻成为中华人民共和国成立后,基于自由恋爱而登记结婚的典范(2)。2004年9月,普陀区婚姻登记处开通网上登记预约系统,至当月底就有20多对当事人在网上进行了预约,其中预约当年“十一”登记的有10对(3)。

随着两部新婚姻法的推行,早婚、童婚现象基本消失,晚婚、晚育的社会风气逐渐形成。1982年第三次人口普查时,13~14岁嫁娶的童婚现象已经绝迹,早婚现象接近消失。妇女在法律保护下获得婚姻自由,冲破封建包办婚姻,要求离婚者增多。由于女性诉求离婚的权益受到保障,女性因迫于各方压力,宁愿忍受心理、生理的巨大痛苦而无法离婚的悲剧减少。诉求离婚的女性面临的社会舆论环境更加宽容,切实的经济利益得到进一步保障,男女不平等的状况得到一定改善。

随着时代变迁,普陀区民众的择偶、婚恋形式也发生了多重变化。在1950年婚姻法推行之后,以志同道合为基础的自由恋爱、自主择偶,成为重要的择偶方式,工厂同事之间自由恋爱结婚的事例比较多见。1956年1月,普陀区总计结婚145对,其中,自由恋爱结婚的有73对,经人介绍恋爱结婚的有69对,家庭作主且自愿结婚的仅3对;1956年2月,结婚的249对新入中,自由恋爱结婚的有108对,经人介绍恋爱结婚的有133对,家庭作主而自愿结婚的有8对;1956年3月,全区结婚的190对新入中,自由恋爱结婚的有108对,经人介绍恋爱结婚的有78对,家庭作主而自愿结婚的有4对;1956年4月,全区结婚的322对新入中,自由恋爱结婚的有168对,经人介绍恋爱结婚的有147对,家庭作主而自愿结婚的有7对;1956年5月,全区结婚的新人有164对,自由恋爱结婚的72对,经人介绍恋爱结婚的87对,家庭作主而自愿结婚的5对;1956年6月,全区结婚的新人有141对,自由恋爱结婚的62对,经人介绍恋爱结婚的77对,家庭作主而自愿结婚的2对。这一组统计数据反映了1950年婚姻法对青年人择偶观念的影响,由家庭作主而结婚者数量日渐减少,以自由恋爱为基础而结婚成为新风气。

1980年新婚姻法推行后,由于社会风气转变以及市场化的影响,择偶形式逐渐多样化。晚婚、晚育观念已为广大民众接受、认可,青年人尤其是女性由于受教育程度逐渐提高,对事业有更高的追求,加上青年夫妻“住房难、结婚难”等原因,出现了大龄未婚青年增多的社会现象。此类现象引起了区相关部门的重视,并采取诸多举措以帮助大龄未婚青年以解决婚姻问题。

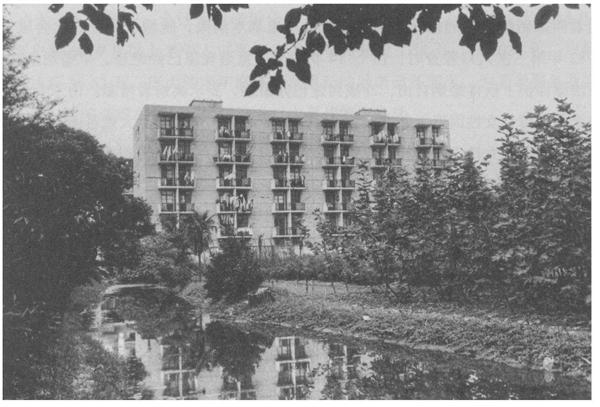

1.鸳鸯楼:为爱情提供避风港。为了解决适婚青年“住房难、结婚难”问题,20世纪80年代,上海地区修建了一批大龄青年的结婚过渡用房,俗称“鸳鸯楼”。1982年8月,上海第一幢“鸳鸯楼”一一一新俪公寓在普陀区甘泉新村附近破土动工,并于年底提前竣工。该“鸳鸯楼”共6层、132个房间,它不同于一般新建住宅,也有别于旅馆,是一种短期出租的作结婚无房户待房期间过渡使用的住房(4)。鸳鸯楼给“鸳鸯”们提供了一个遮风避雨的港湾,成为一代人的甜蜜回忆。

图8-3 1982年,新俪公寓在志丹路104号竣工(普陀区档案馆提供)

2.联谊会:工会组织做“红娘”。1984年9月,来自区城建、财贸、集管系统的3名工会干部,作为“红娘”陪同来自这三个系统的46名大龄未婚青年去杭州旅游。这46名未婚青年都是这三个系统的先进工作者、工会积极分子,他们有强烈的求知欲和事业心,不愿过早地考虑个人问题,从而成了大龄未婚青年,此次旅游为他们提供了相处机会(5)。此后,工会、妇联组织做“红娘”,为未婚青年牵线搭桥已成为一项工作。

3.搭平台:多元渠道觅知音。20世纪80年代开始,婚姻介绍所在普陀区纷纷建立。1981年9月,普陀区第七届人民代表大会第二次会议上,一位人大代表提出关于“要求区有关部门成立婚姻介绍所,解决集体事业青年职工找对象难”的议案。针对身边集体事业青年职工因各种原因而面临找对象难的困难,该代表提议借鉴报纸上曾报道过的海运局某单位成立婚姻介绍所的经验,以帮助集体事业青年职工解决找对象难的问题(6)。该提案得到普陀区团委的回应,此后经常开展适合青年特点的交往活动,并切实为青年做好红娘,以解决集体事业单位青年找对象难的问题。20世纪90年代,婚姻介绍所如雨后春笋般地在普陀区创办起来,区老龄委员会成立了上海梦爱婚姻介绍所,长寿街道妇联成立了如意婚姻介绍所,甘泉社区成立觅知音婚姻介绍所等(7)。2004年7月,普陀区民政局同意设立上海市频频婚姻介绍所。此外,报纸上的婚介广告,互联网网站也开始进入婚姻市场;婚恋类节目收视率、关注度颇高。

二、家庭的变迁

随着婚姻改革的推进及社会风气的移风易俗,家庭结构和风气也随之发生了诸多变化。

(一)家庭规模小型化

中华人民共和国成立后,普陀区家庭人口规模经历了缩小、扩大、再缩小的过程。中华人民共和国成立之初, 由于户数大量增加和部分人口外迁,户均人数从1949年的6.42人,下降到1951年的4.39人和1955年的4.33人。尔后,随着生育高峰到来,1960年,户均人数回升到4.95人,至1967年,仍维持在4.93人的水平上。后因知识青年上山下乡和大力推行计划生育,1967 - 1977年的10年间,全区户均人数下降为3.87人。20世纪80年代,家庭小型化发展进程加速。1982年,全区家庭户口2人户、3人户和4人户分别占总家庭户的12.56%、22.91%和23.36%。至1990年,2人户和3人户比重大幅度上升,4人户比重下降,其比重依次为19.15%、39.04%和17.87%,3人及以下家庭户数比重高达67.72%。2010年,普陀区第六次全国人口普查数据表明,在全区家庭户中,1人户、2人户、3人户、4人户、5人及以上户所占比重分别为18.42%、31.27%、35.59%、9.23%、5.49%,3人及以下家庭户数比重高达85.28%。2010年,平均每个家庭户的人口为2.53人, 比2000年第五次全国人口普查的2.77人减少了0.24人。

随着妇女就业率提高和人民生活的改善,家庭结构简单化已成为普陀区家庭变迁的趋势。1982年,全区单身户、一代户、二代户和三代及以上户数占总户数的比重分别为:6.92%、6.39%、61.03%和25.65%,是以二代户为主,三代及以上户为辅的格局。至1990年,单身户、一代户、二代户和三代及以上户数占总户数的比重分别为:9.54%、10.80%、57.37%和22.30%,进一步向简单化方向发展,即以二代户为主而一代户和单身户有了增加(8)。2010年,普陀区第六次全国人口普查数据显示,普陀区一代户、二代户、三代户、四代户占总户数的比重分别为:44.2%、44.94%、10.69%、0.17%,已经呈现一代、二代户为主的格局。

由上可见,全区家庭规模逐步小型化的发展趋势。以一代户、二代户为主的核心家庭日渐取代了以往的大家族,逐渐消解了核心家庭对父权的依赖。随之,一系列有助于促进家庭幸福、和谐的政策相继出台,以形成新的家庭纽带。

(二)幸福和谐的家庭新风气

1950年,新婚姻法第八条规定:“夫妻有互爱互敬、互相帮助、互相扶养、和睦团结、劳动生产、抚育子女,为家庭幸福和新社会建设而共同奋斗的义务。”1980年,婚姻法在总结多年的实践经验的基础上,补充了保护老人权益的内容,从根本上保障了老人的合法权益,这一基本原则体现了我国社会主义制度的优越性。

20世纪80年代,普陀区开展“五好”家庭建设活动并进行评比表彰,在对“三八”红旗手的评选活动中,也多将“家庭和睦好”“教育子女好”等作为重要的评比条件。1984年,普陀区妇联在《关于评比一九八四年度“三八”红旗手、“三八”红旗集体和“五好”家庭活动的请示报告》中,对值得鼓励和倡导的家庭关系进行了详细的界定。“五好”家庭除了政治思想、生产好之外,也应做到家庭和睦、尊重老人,用社会主义道德处理好婚姻家庭问题,成员之间相互谦让、和睦相处,夫妻之间做到“八互”,尊敬老人,做到主动体贴和赡养;重视教育子女德、智、体、美全面发展,身教言教,当好表率,做到婚恋、晚婚、计划生育等;勤劳俭朴,合理安排好经济生活,积极参加爱国储蓄,婚丧喜庆节俭文明,破除迷信,树立新风;遵守社会公德,讲文明,讲礼貌,讲究公共卫生,邻里之间互相关心、互相帮助、互相谦让、和睦相处。在评选“三八”红旗手和“五好”家庭的过程中,普陀区涌现出一大批尊老爱幼的个人、幸福和睦的家庭典型。这些模范个人和家庭,对于引导民众正确处理好家庭问题,营建和谐的家庭关系和氛围,起到了很好的带头示范作用。

2014年以来,普陀区妇女联合会联合区委宣传部、区文明办开展寻找“最美家庭”活动,通过价值引领、活动引导和典型引路,以“晒照片、议家风、讲故事、展才艺、秀梦想”等形式,讨论家庭美德话题、传播家庭文明理念、展示“最美家庭”风采。2014年9月,普陀区在长征社区文化活动中心举办第十三届家庭文化节、第十六届家庭教育宣传周——普陀区百户“最美家庭”揭晓暨风采展示会。全区共涌现了近2700户群众身边的“最美家庭”。钱惠家庭获全国“最美家庭”提名奖,梁慧丽家庭等6户获评上海市“海上最美家庭”。周培娣等家庭获评普陀区百户“最美家庭”(9)。此后数年,在寻找“最美家庭”的过程中,家庭美德和良好家风扎根社区、深入人心,引领妇女和家庭成员营造和睦温馨的家庭氛围,争创“最美家庭”,共享幸福生活(10)。

(三)老年人的新家园

在家庭规模和结构变迁过程中,养老问题几乎成为每个家庭面临和需要解决的重要问题。弘扬中华民族敬老、爱老、助老的文明风尚,让老年人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”,是普陀区在家庭结构逐渐简单化和规模小型化过程中尤其注意贯彻的理念。

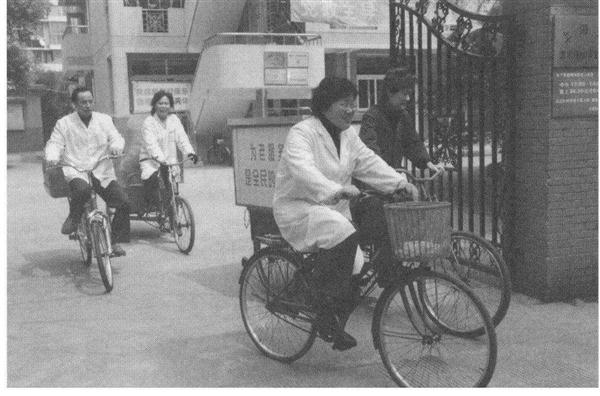

普陀区推行的“久龄家园”为老服务体系及各类敬老工作提供了有益的养老模式,反映了社会力量参与家庭变革过程的有效性及可能性。“久龄”寓意长寿,“家园”指具有家庭式温馨、安全、便利的小区环境(11)。“久龄家园”为老服务体系,是通过“一网、十圈、百站”(即一个热线服务平台、十个街镇的为老服务中心和一百个为老服务站)的配套建设,架设区、街道镇、居民区的信息互通桥梁,实现三级为老资源、服务的共享,旨在打造没有围墙的养老院。“不离家、不离亲人熟人、不离熟悉生活环境、不改变原来生活习惯”的养老模式让老年人从中得实惠,各类健康体检、医疗保健、法律维权、心理咨询、文体娱乐、亲子园地等服务项目,帮助老年人度过健康安乐的晚年生活(12)。

图8-5 甘泉街道为老助餐服务队上门送餐(普陀区档案馆提供,摄于2008年4月2日)

“久龄家园”养老服务模式,是社会各界用“心”为老人构建的新家园,他们虽然不改变原有的居住地,但生活方式因为各方资源的注入发生了全新的变化,他们不再为自己的衣食住行而操劳担忧,有效地缓解了在家庭结构变革过程中,核心家庭面临的压力,使普陀区民众得以共建共享幸福和谐的家庭邻里关系。