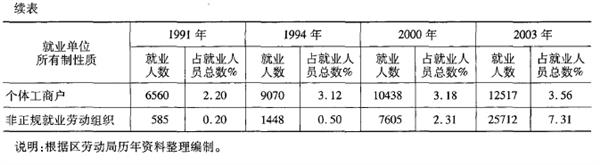

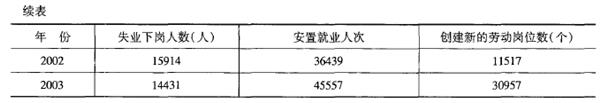

1991年,普陀区失业下岗人员为8169人,安置就业7449人次,创建新的劳动岗位558个。随着国有企业改革深化和市场化进程的推进和经济结构调整的加快,原有技能单一的企业工人一时不能适应,造成失业、下岗的人员急剧增加。1996年,达到最高峰,为40200人。是年,安置就业16811人次,创建新的劳动岗位586个。区政府实施再就业工程,大力发展非公有制经济,开发非正规劳动组织,不断创建新的劳动岗位安置下岗、失业人员,维护了社会的稳定。同时注重发挥劳动力市场功能,加强职业介绍和职业技能培训,实施政府推动、政策引导、市场运作、“托底”保障,促进就业。2003年,失业下岗人员下降为14431人,安置就业达45557人次,创建新的劳动岗位30957个。1991~2003年,累计失业下岗登记27.13万人,开发新的劳动岗位7.14万个,安置就业共27.94万人次。

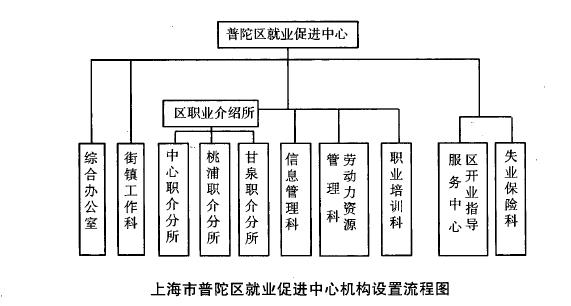

第一节 管理机构

一、区属机构

1990年1月,普陀区成立以区领导任组长,以区劳动、经委、建委、商委、总工会等相关部门负责人组成的就业领导小组。区政府把劳动就业、净增就业岗位,纳入政府的重要议事日程。普陀区劳动服务公司,承担政府安置社会待业人员的职能,管理全区劳动力资源;承接各单位招工任务,核定招工简章;管理企业合同制工人;承办企业职工能进能出的合理流动;审核办理企业职工、合同制工的退工手续;职工待业基金的收集和失业救济金的发放等。随着区域内产业结构的调整,富余下岗人员的猛增,劳动就业和再就业任务剧增。为适应劳动力市场化的要求,劳动服务公司职能扩大为:职业介绍、办理招退工手续、接受求职和失业登记、发放失业保险金、审核发放协保人员生活补贴、办理失业职工丧劳鉴定手续、办理自由职业者“两金”(养老保险金、医疗保险金)的缴纳工作;对特困人员保护性安置、开发非正规就业和公益性劳动岗位、审核发放特困人员岗位补贴、对下岗失业人员进行职业指导、对全区失业人员档案进行管理、对街道镇劳动服务所业务进行指导和管理等。

1996年,建立普陀区劳动就业促进会,由区相关委、办、劳动局、人民团体、社会团体、各街道镇等单位人员组成。促进会依靠社会各方面力量,通过发展经济和各项社会事业,创建就业岗位促进就业,促进会在就业领导小组的领导下开展工作。年初,区委、区政府要求区有关部门和各街道镇党政主要领导为创造就业岗位的第一责任人,一手抓就业岗位的创造,一手抓防止就业岗位的流失。区政府建立每季度召开一次的“净增岗位,促进就业”责任部门和各街道镇联席会议制度和实行工作督办制度。建立促进就业考核体系,强化就业服务的具体措施,把促进就业的资金投人和使用、对就业困难人员的托底安置、控制区属企业非产业减员和就业岗位的流失、失业人数的控制与失业人员的梳理、社区劳务项目岗位的置换等指标作为每个年度的重要考核内容。

1997年,建立普陀区社会保障委员会。1998年,调整区社会保障委员会组成人员,由区委领导及区劳动、民政、财政、社保管理中心等部门相关人员组成。组织全区各有关部门、各街道镇努力发展经济,拓展就业空间,增加就业岗位。2000年,区政府下发《普陀区贯彻市政府三年净增30万就业岗位计划的实施意见》和《普陀区人民政府有关委、办、局,各街道镇促进就业的工作职责》等文件,明确各委、办、局,各街道镇促进就业的工作职责。有关部门在制订发展计划、经济政策、招商引资、市政建设、引进外资、经济结构调整以及发展新经济组织时,把创造就业岗位作为优先考虑的重要指标之一,保证既有一定的经济发展,又有一定的岗位增长;稳定现有岗位,挖潜增加新岗位,有效控制岗位流失。12月,普陀区劳动服务公司更名为上海市普陀区就业促进中心。

2003年,在区就业促进中心下设立区职业介绍所和中心职介分所及甘泉职介分所和桃浦职介分所3个劳务分市场。

二、街道、镇机构

1991年,区属各街道、镇设有街道、镇劳动服务公司,系组织管理社会劳动力的事业性管理机构,业务归区劳动服务公司领导。

2000年10月,各街道、镇建立街道、镇社会保障服务中心。

2002年,每个居委会设立1名专职就业援助员,经培训考核合格后上岗。就业援助员的职责是在社区内开展劳动保障政策宣传,掌握失业、“协保”、无业和就业困难等人员的总量和具体状况,开展回访调查,做好资源动态管理,配合开发就业岗位等。

2003年5月12日,各街道、镇劳动服务公司更名为街道、镇劳动保障事务所。其职责是接受求职和失业登记,开展职业指导和职业中介服务,受理申请各类失业保险待遇,组织开展劳动力资源统计和调查,就业困难人员的调查核实和跟踪管理。同时还对非正规劳动组织和公益性劳动组织进行管理,并指导居委会就业援助员开展工作,对外来劳动力就业进行管理,开展劳动保障政策的咨询等。

第二节 就业结构

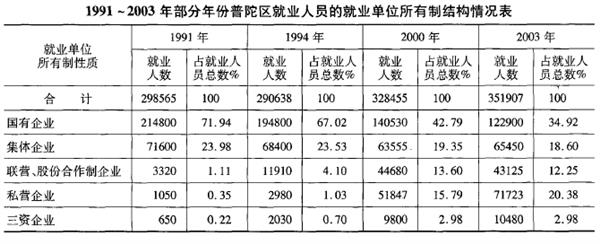

1991年起,全区劳动就业人员的就业单位所有制结构由国有、集体企业为主逐步转变为国有、集体、股份合作、私营、三资(外资办企业三种类型:独资、合资、合作)和个体经营等多元化结构。

在1994~2000年的产业结构大调整中,普陀区域内累计下岗人员14.29万人,其中,国有企业下岗12.19万人,集体企业下岗2.1万人。有9.1万下岗人员转岗再就业。1991~2003年,通过发展经济、拓展就业空间,共创建新增就业岗位7.14万个。就业单位的企业所有制结构和产业结构发生较大变化。

一、就业单位所有制结构

1991年,全区就业人员29.86万人,其中国有企业人员有21.48万人。2003年,全区就业人员35.19万人,其中国有企业人员12.29万人,占全区劳动就业人员比例由71.94%下降为34.92%。

集体企业,1991年有7.16万人,2003年有6.55万人,占全区劳动就业人员比例由23.98%下降为18.60%。

私营企业,1991年有1050人,2003年增至7.17万人,占全区劳动就业人员比例由0.35%上升为20.38%。

个体工商户,1991年有6560人,2003年增至1.25万人,占全区劳动就业人员比例由2.20%上升为3.56%。

联营、股份合作制企业,1991年有3320人,2003年增至4.31万人,占全区劳动就业人员比例由1.11%上升为12.25%。

三资企业,1991年有650人,2003年增至1.05万人,占全区劳动就业人员比例由0.22%上升为2.98%。

非正规就业劳动组织,1991年有585人,2003年增至2.57万人,占全区劳动就业人员比例由0.20%上升为7.31%。

二、就业人员产业结构

随着企业产业结构的变化,就业人员的产业结构也发生重大变化。2003年,对161家百人以上企业调查,在45760名职工中从事第二产业(工业)的有12157人,比重占26.57%。从事第三产业的有33603人,比重占73.43%,其中:科技产业人员3714人,占8.12%;商贸餐饮10345人,占22.60%;房地物业2832人,占6.20%;建筑安装5866人,占12.82%;社区服务10846人,占23.69%。

第三节 就业安置

1991~2003年,累计下岗失业人员27.13万人(其中在职下岗人员14.29万人,历届部分初中、职业学校毕业后待业11.64万人,被企业解除合同、辞退等1.2万人)。通过全市联网,各职业介绍所在全市范围内介绍安置就业累计27.94万人次。这期间,经过岗位开发,在区域内净增就业岗位7.14万个。

一、政策扶持

1996年11月28日,区政府发出《关于推进本区个体、私营经济发展的若干意见》,明确凡企业待岗、下岗人员从事个体经营和新办生产性的私营企业,从营业时起一年内免征所得税。1996年11月起,凡纺织、仪电再就业服务中心和区有关部门确认的企业下岗人员申办个体工商户,并直接从事个体经营的,经劳动、财税部门审核,对其一年缴纳的所得税先征后返,工商行政管理部门免收1年管理费。1991~2003年,区内私营企业从1991年的72户、职工1050人发展到8541户、职工71723人。个体工商户从业人员由6560入增加到12517人。

2000年6月,区政府颁发《普陀区贯彻市政府三年净增30万就业岗位计划的实施意见》,落实促进就业的各项扶持政策:

扶持非正规就业劳动组织 2000年起,凡经认定的非正规就业劳动组织人员可享受政府提供的3年内减免由财政部门核定的营业税、所得税等有关地方税收,并免缴除法定的养老、医疗保险费以外的其他各类社会性缴费;经审核批准,从业人员可参加非正规就业从业资格和技能的免费培训;可申请享受上海银行提供的专项低息贷款。

扶持公益性劳动组织 2000年起,公益性劳动组织可享受非正规劳动组织的各项扶持政策,其从业人员可享受非正规就业从业人员的各项优惠政策,其组织中经认定的就业困难人员,可根据市有关政策按实际安置人数给予该组织每人每月280元为限的岗位补贴,并补贴50%社保金缴费。再就业专项贴息贷款2000年起,经劳动部门认定为劳动服务企业的,可申请再就业专项贴息贷款;经税务部门批准,当年安置失业、下岗人员比例在60%以上,免征3年企业所得税。

再就业培训补贴 1997年起,对下岗失业人员再就业培训实行补贴。2000年,区政府发文加大培训扶持力度,提高失业下岗人员的就业竞争力,对全区失业一年以上的人员,进入再就业服务中心的下岗人员,区属关闭、破产、濒临破产企业中的下岗人员,就业困难对象及参加定向培训的人员,凭有关证明,获准并经考试合格后,可享受政府提供全额培训补贴。

创造新岗位企业补贴 2000年起,经认定城市建设和管理以及其他公共事业新的发展项目创造的岗位用于吸纳区内45岁以上失业下岗职工的单位(企业),区政府给予每个岗位每月50元~100元的特殊岗位补贴。2003年,区政府拨出就业促进专项资金1500万元,对按规定吸纳低保家庭就业困难人员的单位,在给予岗位补贴的基础上再予以就业奖励;对招用符合条件的失业人员的单位,给予一定的工资和社保费补贴;对普陀区就业困难人员在中远距离就业的,给予本人和用工单位补贴一定的车餐费等。

“协保”人员的社会保障 2000年,区政府抓住市政府“协保”政策向区属企业倾斜的机遇,申请到新老“协保”额度共15300人。至2001年4月底,全区实际办结15914人,其中老“协保”4544人,新“协保”11370人。企业为每一位“协保”人员的社保费一次性缴纳至退休,“协保”人员有了养老、医疗、失业保险的社会保障,减少后顾之忧,便于到社会上争取新的就业机会。

2000年,失业下岗人员由1999年的32891人下降至11781人。2001年、2002年、2003年失业下岗人员分别为12489人、15914人、14431人。

二、拓展就业

为解决劳动力资源富余与相对缺少的就业岗位间的矛盾,区政府一方面扶持各类新经济组织和工业园区发展,培育新的业种,创造新的就业岗位。另一方面努力发展适应城市管理领域和社区服务领域的各类维护性职业,增加就业岗位。

向城市管理拓展 1996年,组建区非机动车停放管理中心,开辟70多处固定停车管理点,加强对自行车、摩托车、电动车的停放管理,第一批吸纳下岗人员200余人担任管车员,将再就业工作与加强城市管理结合。1997年起,各街道镇新组建“三保”(保环境清洁、保护绿化、保社会治安)服务队。同时还建立交通协管劳务队,协助交警在交通要道维护交通秩序。1997~2003年,经定向培训有14080人次下岗失业人员走向上述新岗位。

向社区服务拓展 1996年,区和各街道镇开始建立非正规就业、公益性劳动组织,为日趋多样化需求的社区居民服务。新开拓有家政服务、净菜服务、家电维修、服装缝纫、洗涤整烫、牛奶发送、保育护理等,为从业人员代办配送午餐盒饭、送饭上门等。1997~2003年,经过培训,共安置失业下岗人员再就业11800人次。

1991 ~2003年,区内累计新增劳动岗位71392个,超额完成市政府下达给区的净增劳动岗位指标。

三、“承诺托底”安置

1994年,开始对下岗、失业人员中家庭生活特困对象以及用工市场中的困难群体,实行“承诺托底”的保护性安置。即各街道、镇劳动服务所承诺:对就业岗位不挑拣的求职者,保证在48小时内安置收入每月在400元(当时最低标准)以上的就业岗位。1997年,全区656个基层党支部发动党员帮助求职人员实现就业。至2001年,“承诺托底”保护性安置共697人。2002年,通过“双向承诺”,在全市率先实现愿意接受月收入500元~600元劳动岗位的求职者的安置。

四、“帮帮”服务中心

1997年4月,成立普陀区“帮帮”服务中心。该中心是以劳动密集型为特征的生产自救基地。区级中心建立在真如地区,内设社区服务信息部、非机动车停放管理中心、家政服务中心等。同时各街道、镇建立“帮帮”服务分中心,各居委会建立“帮帮”服务工作站。形成全区再就业工程非正规就业载体网络,其职能为开发公益性劳动岗位。

2003年底,自主创业劳动组织发展到1727家,从业人员8478人;以社区保洁、保绿、保安、保交通秩序为主要内容的公益性劳动组织46个,安置从业人员10310人;还有19家公益服务社走向市场开发安置从业人员6924人。非正规就业安置累计25712人。

五、"4050”工程

2001年,全区下岗、失业人员中女性40岁、男性50岁以上者有4603人。这批人群在就业竞争中一般比较困难,为帮助这些人群的就业,区政府把实施“4050”工程的项目开发,作为净增就业岗位的核心工程。发动社会各方组织由“4050”项目的设计人、招标人、出资人、执行人和评估监理人组成的五人小组,实施“4050” 工程。当年开发新增就业岗位项目35个,使这批就业困难的人员全部得到安置。2002年,“4050”项目发展到120个,就业上岗有6516人。是年5月,中央电视台中国报导栏目组到区对此项目工程的实施情况进行采访报导。2003年,“4050”项目发展到145个,就业上岗有7180人。

六、再就业服务中心

1998年8月,成立普陀区再就业服务中心。同月,中山物贸(集团)有限公司、西部集团、经纬化工有限公司、工业总公司等12家区属企业建立再就业服务中心。至2001年8月,全区共有再就业服务中心12个、分中心45个、工作站58个,累计托管下岗职工13959人。再就业服务中心向进中心托管的下岗职工发放基本生活费,缴纳养老金、失业保险金和医疗保险费,进行培训,提供就业指导,帮助实现再就业。至2001年8月,所有托管人员有的走上新的就业岗位、有的自谋职业、有的通过企业内部退养等途径分流,全部离开再就业服务中心。其中于1957年12月31日前出生的男性和1962年12月31日前出生的女性与企业签订“协保”离开再就业服务中心的有8210人。

1997~2001年,区内市属纺织、仪表电气9家企业等再就业服务中心先后托管下岗人员121898人。分别通过提前退休21021人、承诺退休16788人,签订“协保”关系50502人。2001年底,再就业服务中心完成使命后撤销。

第四节 劳动力市场

一、形成

20世纪80年代中期开始,随着计划经济向市场经济的转轨,区劳动部门所属区劳动服务公司和各街道、镇劳动服务所,承担接受合同制工人退工和介绍重新再就业的任务。1986年,区劳动服务公司承担起管理社会劳动力、接受退工、开展劳动力合理流动、职业介绍、收缴失业保险金、发放失业救济金的职能,并开始建设劳动力市场。

1991~1994年,全区陆续组成劳动力市场载体的职业介绍所52家,其中区劳动部门和区下属委、办、局及群众团体开办的有19家,各街道、镇有13家,市属单位有20家,形成网络。

1996年4月,设于曹杨路152号的江南劳动力市场竣工使用。当年形成包括职业介绍、就业培训、鉴证等项目在内的就业服务体系,为300多家企业单位提供用工服务。

2000年,成立上海职业介绍普陀分中心,是普陀区职业介绍所的中心市场。设在武宁路1036号,服务场所面积1622平方米,该中心设有咨询服务台、信息查询台、用工登记区、匹配介绍区、职业指导区、职业培训区、失业保险金申领区、招工退工区、代办服务区等,为求职人员和用人单位提供职业介绍、职业培训、失业保险和政策咨询等就业服务。

2003年,东区和北区分别建立甘泉职业介绍所和桃浦职业介绍所两个分市场。分市场内配备的设置与中心市场对口,同全市实行联网。

二、管理

普陀区就业促进中心、各街道镇劳动保障事务所、居委会就业援助员,不断完善就业服务工作网络和管理服务机制。

信息收集 1996年起,区和各街道镇加强劳动力资源调查,每年对失业、无业人员档案进行统计、整理、分析,掌握下岗失业人员生活情况和就业意向。

建档立卡 1996年起,为下岗失业人员建立专卡,逐步完善、发放劳动手册,劳动力从“单位人”向“社会人”转移。

健全职业指导网络1996年起,健全区,街道、镇,居委会三级职业指导,经过培训,建立一支301名职业指导员队伍,其中有30名职业指导师和助理指导师。每个街道、镇设立专职职业指导员;2000年,每个居委会设立1名就业援助员。

三、服务

落实扶持政策 1996年起,落实市政府、区政府规定的对下岗失业人员再就业的各项扶持政策。其中“承诺托底”策、"4050”工程、技能培训补贴等,通过市场服务机制全部落实。2002年,在全市率先全部安置3200名困难人员实现就业。

用工信息反馈 1996年起,全天候透明用工信息。求职人员随时可以从职业介绍所设置的全市性联网的电脑上查询用工信息。1991~2003年,全区包括在网上求职登记的人员共27.13万人次,介绍安置就业共27.94万人次。

监察企业用工 1995年1月1日,《中华人民共和国劳动法》实施后,各职业介绍所密切配合区劳动监察大队,掌握企业用工情况,组成全区监察网络,依法对企业进行劳动保障监察,规范企业用工行为。

建立就业服务责任制 2000年,区就业促进中心和各街道镇社会保障服务中心对相关职能人员明确就业服务岗位责任制,将职业介绍、职业指导、招工退工、开业指导、失业保险、劳动力资源管理等服务内容完成情况列入考核内容。