1991~1995年,随着社会主义市场经济的确立和发展,区属国有、集体企业改革的重心主要集中在企业经营承包责任制、退资租赁、兼并拍卖、合作嫁接等经营制度和经营方式的推广使用。1995年起,经济体制改革主要以产权制度改革为重点,推进现代企业制度建设。曹杨商城等市级现代企业制度试点工作进展顺利,20家区级现代企业制度试点单位,按照试点标准,逐步向企业集团和公司制企业转制。

1996~1997年,深化经济体制改革,根据不同企业的情况,采取抓大放小,实行分类指导等一系列有效措施,全区现代企业制度试点工作有新的进展。通过组建企业集团,扩大规模经营,加大资产组合力度,着手改建真如商城股份有限公司、中山物贸(集团)有限公司及西康、宜川购物中心、天承、快乐、万千投资开发等企业集团;抓住老公司改制和新公司组建,进一步完善法人治理结构,促进投资主体的多元化,其间,完成老公司改制365家,新建有限责任公司540家;加快区属企业股份合作制改革,组建股份合作制企业75家;配合市属企业产权置换和产业结构调整,接收市轻工系统第一批16家放小企业。

1998~1999年,国有企业改革以资产重组为纽带,通过转制改造、联合兼并、结构调整,实行资产向优势企业集中,向优秀企业家集中。先后组建中环(集团)有限公司、西部(集团)有限公司等企业集团,组建真如商城等4家发起式股份有限公司,初步形成一批具有一定规模和实力的重点骨干企业。大力推进国有、集体小企业转制改造和存量资产的优化组合,至1999年,共改制组建1424家有限责任公司和639家股份合作制企业。

2000~2003年,改革进程不断深化,改革力度不断加强,经济体制改革工作以逐步完善法人治理结构、不断推进现代企业制度建设为重点,区属商业、工业企业通过实施“靠大联大”,走出一条盘活存量资产与培育新的经济增长点相结合的特色路子。进一步加快推进街道、镇集体小企业改革,开展针对街道、镇小企业的“三清”(清三无企业,清红帽子企业,清集体担保、贷款、集资)工作。2000年,为减轻街道、镇对小企业进行“三清”及改革工作存在的困难和矛盾,区有关部门制定《关于推进我区街道、镇集体企业改革的若干意见》,用特定的政策措施推进改革,至2002年底,完成全区各街道、镇及挂靠在区工商联集体小企业1070家的转制改造工作,同时,完成区属其他各系统小企业改制230家,新组建股份合作制企业47家,通过破产、兼并、重组等方式,消化吸收了一批轻工、纺织、冶金等市属放小企业。

2002年2月,原普陀区经济体制改革办公室更名为普陀区人民政府经济体制改革办公室。

第一节 经营承包、兼并、拍卖、租赁

一、经营承包

1992年起,改变政府对区属小企业包得过多、控制过死的局面,逐步形成区属小企业自身的激励和约束机制。

1994年,区政府制订《普陀区小型企业退资(租赁)经营试点办法》。1995~2000年,由企业职工个人或合伙人(推荐代表)出资购买除土地使用权和建筑物以外的企业全部有形资产。272家规模小、资产少、效益一般的小型商业、企业和街道集体企业采取经营者或全体职工退资租赁、风险承包的形式,形成员工与企业风险共担、利益共享的机制,以推进小型企业的产权改革。石泉路街道佳华帆布厂,注册资金120万元,由于上海纺织行业不景气,企业风险很大。街道在该厂实行全体员工退资租赁的改革,由企业全体职工自担风险,分两期收回120万元资金。改制以后,经营者主动开拓市场,抓销售、抓资金回收,企业效益明显上升。

1998年起,对长期亏损、资不抵债的小企业主要采取剥离重组、分立转制的方式进行改制,组建股份合作制企业实行集体承包。上海电烙铁厂长期亏损,处于半停产状态。该厂改制组建成有限责任公司后,把电烙铁产品从老企业中剥离出来作主要产品,由71名职工投资人股,民主选举新的法人代表,仅半年时间,企业扭亏为盈。上海宜川仪表厂,改制前负债600多万元,职工工资依靠区财政借贷帮困。改制组建上海川岭仪表合作公司后,将好销售的压力表产品从老企业中剥离,50名职工人股30万元,其中经营者人股4万元,开展生产自救。仅半年时间,企业走出困境,上交税金20万元,盈利5万元。

二、兼并、拍卖

1992年起,实行“兼并、嫁接、重组”等改革方式,搞活中小企业181家。上海快乐(集团)有限公司先后兼并区烟杂公司、市百十二店、区博达便民总公司。以区属商业存量进行资产嫁接,依靠优势大企业拉动区属国有经济快速发展。利用原有存量资产与优势资源,先后嫁接重组上海第九烟酒批发有限公司,上海永昌联华超市有限公司,上海复星医药有限公司,上海华氏大药房西部公司,上海华联商厦普陀店,上海商务中心普陀店,华联吉买盛新村店、曹杨店,上实联合大药房,云都浴场曹杨店,世纪联华桃浦店、宜川店、长寿店。嫁接重组中,全区共让位商业营业面积16万平方米,吸引了一大批优势商业大企业和区属商业嫁接重组。重组后区属企业享受优势大企业的商誉品牌、经营管理、资金人才等优势,增强市场竞争能力。

1993年,区商业系统先后委托上海拍卖行集中对外拍卖7家商业小企业。1994年成立的倍福来(集团)有限公司坚持走产品系列化、经营多元化的规模发展道路,兼并黄陵印刷厂、志丹纺织配件厂、申立制衣厂等企业,托管朝阳袜厂。

通过兼并拍卖、合作嫁接,一批区属企业得到更新改造,经济效益明显提高。出现了上海景锋纸业有限公司、上海祥好橡塑制品有限公司、上海嘉光斯米克有限公司、上海金叶包装材料有限公司等一批拥有一定市场占有率的工业企业,同时形成一批具有发展潜力的都市型工业企业。

三、租赁

对自主经营不佳的企业,采取关闭、腾出经营空间,将不动产以租赁形式吸引优势大企业进行资产组合。由于商业销售的激烈竞争,上海快乐(集团)有限公司以退促进,将其骨干企业市百十二店、快乐超市、快乐食品厂等先后关闭,租赁给优势大企业经营,租赁面积36500平方米,并将1420名职工进入“4050”再就业工程。上海宜川购物中心(集团)有限公司,通过租赁组合,吸引联华超市等优势大企业租赁合作,先后让位经营面积18939平方米,2001年,增加营业收入1亿元左右,增加税收150万元,增加利润160万元,转移劳动力440人。通过租赁,组合成华联商厦普陀店、华联吉买盛、上海商务中心普陀店、云都浴场曹杨店。2001年1~8月,通过上述租赁,上海快乐(集团)有限公司共完成销售收入26434万元,上缴税金433万元,实现利润278万元。上海快乐(集团)有限公司,通过实施重大结构调整和深化改革,主业更加突出,效益越来越明显,租赁经营后,仅年租金收入就达1135万元。

第二节 整合重组

2001年,区政府实施企业“靠大联大”的改革指导思想,进行产业结构优化升级和所有制结构调整,紧紧依托各类优势大企业,大力进行资产、资源整合。

一、股权重组

股权组合重组,是普陀区“靠大联大”、“有退有进”的主要形式,也是改善区属企业法人治理结构的有效手段。通过双方或多方的资产人股,形成多元投资主体,使区属企业的有限资产能充分享受到优势大企业的品牌商誉。1996年,普陀区医药公司重组前国有资产仅247万元,重组中吸引法人资本1200万元,吸引内部职工人股200万元,企业规模迅速扩大,年营业收入13240万元,为重组前的1.5倍;上缴税金323.41万元,为重组前的1.1倍;实现利润200万元,为重组前的2倍。1998年,上海新普陀汽车服务股份有限公司通过股权组合吸引上海强生(集团)公司590辆客运出租车共同组建上海普陀强生汽车服务股份有限公司,经营规模从原来的254辆迅速发展到844辆出租车,每辆出租车的年净利润达2万元以上,公司年税金1100万元。上海普陀强生汽车服务股份有限公司利用34辆中巴车与上海强生(集团)公司联手,吸引上海强生(集团)公司300辆西区专线车,共同组建上海强生长寿巴士有限公司,拓展上海西区专线客运市场。上海永昌超市有限公司成立以后,连年亏损。1999年,以原有存量营业房作价1400万元作为投资,与上海联华超市有限公司共同组建上海普陀联华永昌超市有限公司,股权组合重组后,不仅帮助解决消化永昌(集团)公司450名下岗职工,而且还将静安、闸北2区的销售网点纳入其中。2000年,上海普陀联华永昌超市有限公司营业收入达33370万元,为重组前的2.38倍,上缴税金535万元,为重组前的1.9倍。

二、置换重组

置换组合重组,即在股权组合的基础上,当法人资本大幅度增值后,将国有股权变现,腾出空间,放手扶持民营资本发展。通过置换组合,普陀区国有存量资产得到大幅度增值变现,法人资本、民营资本沉淀区内并得到快速扩张发展。1997年,普陀区药材经营总公司改制组建上海复星药业公司时,国有资本仅690万元,经评估确认后,普陀区将区药材经营总公司46%的国有股权进行转让,变现资金1680万元。股权置换组合后的上海复星药业公司,更新经营观念,实行灵活的经营机制。2000年,该公司销售收入18712万元,为重组前的1.6倍;上缴税收802万元,为重组前的1.2倍;实现利润403万元,为重组前的18倍,成为全市具有一定知名度的医药销售连锁企业。2003年,上海复星药业公司有大药房27家。

三、划转重组

划转组合重组,即通过国有资产划转,利用国内大型企业的资金优势、品牌优势和技术优势共同发展都市型工业企业。上海新风铜网造纸厂,前身为上海轻工控股(集团)公司下属国有企业,在“两湾”旧区改造中,该厂被规划动迁,由于长期亏损,企业已无力自我发展。1999年,中国乐凯集团和该厂进行划转组合重组,普陀区将该厂以2700万元划转注入,中国乐凯集团投资1.5亿元人民币,在桃浦地区建造一个占地2.87公顷,建筑面积1.6万平方米的上海乐凯纸业有限公司。

四、破产重组

破产组合重组,即通过市属企业破产,吸引国内大型企业托盘,利用其原有生产资料,注入资金和先进技术,加快优势企业发展。上海啤酒有限公司长期亏损,普陀区利用其“破产”契机,吸引青岛啤酒股份有限公司出资3800万元进行托盘,通过清偿债务,安置职工,组建青岛啤酒上海有限公司。在此基础上,普陀区积极服务,协助青岛啤酒股份有限公司实施华东战略,吸引投资1亿元成立青岛啤酒华东(控股)有限公司,并出资1.5亿元收购中外合资松江嘉士伯啤酒厂,使普陀区成为青岛啤酒股份有限公司的华东战略基地。上海合成洗涤剂三厂原为市属放小企业,1997年划转以后,负债累累,难以为继。依法破产后,由区属民营企业上海申真涂料总厂接盘控股,组建上海经纬化工有限公司。2001年1~8月,该公司完成产值4135万元,完成利润408万元,上缴税金287万元。

五、特许重组

特许组合重组,即以企业营业执照、特种许可证等无形资产为“资本”,吸收其他企业“借壳”发展。2000年,普陀区工业总公司利用上海环球电表厂的生产许可证,引进温州德力西(集团)公司的资金和技术,生产各类民用电度表,产值1200万元,利润75万元,并吸收录用原厂50名下岗职工,使濒临倒闭的上海环球电表厂重获薪生。美建桥有限公司利用低压电器生产许可证作“资本”,吸引温州天正(集团)公司合作生产低压电器,不仅激活两家陷入困境工业企业,而且解决两家厂全部下岗职工的生活困难。

六、嫁接重组

嫁接组合重组,即利用普陀区长征、桃浦两镇和市属工业的厂房、土地、设备作为“母本”,对其传统工业进行彻底“剪切”,以具有一定科技含量、附加值高的工业企业作为“父本”嫁接组合,形成一批具有较强市场竞争能力的工业企业。通过改组、改造和“靠大联大”,长征、桃浦两镇的镇办、村办工业基本完成产业结构优化升级,桃浦镇上海金环工业有限公司在1998~2001年四年间先后嫁接重组成上海嘉华精细化工有限公司、武汉江钻股份上海分公司、上海迪依毛纺有限公司等都市型工业企业100多家。

七、组建企业集团

区委、区政府贯彻“抓大扶强、抓大放小”的方针,致力于发展培育区属优势骨干企业,注重资产优化配置,盘活存量资产,加大企业存量资产流动和重组,调整产业结构。

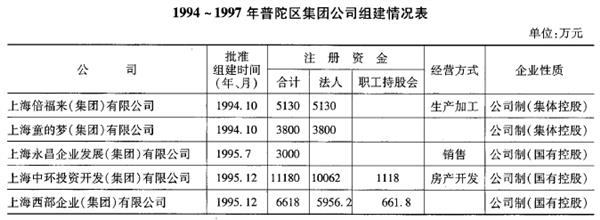

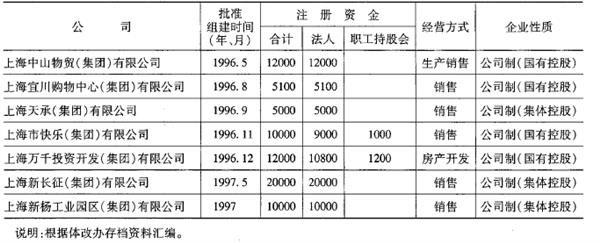

1992年起,中山物贸(集团)公司充分运用化工、塑料市场的市场效应,加快上海物贸中心的功能开发,引进外资、外省市大中型企业350多家,使中山北路物贸街的功能开发日趋完善。1994年,组建上海倍福来(集团)有限公司、上海童的梦(集团)有限公司。1995年,组建上海中环投资开发(集团)有限公司、上海西部企业(集团)有限公司、上海永昌企业发展(集团)有限公司。1996年,组建上海市快乐(集团)有限公司、上海天承(集团)有限公司、上海万千投资开发(集团)有限公司、上海宜川购物中心(集团)有限公司。1997年,组建上海新长征(集团)有限公司、上海新杨工业园区(集团)有限公司。四年共组建12个集团公司,注册资金11亿元,吸引社会法人资本及个人资本4550万元,形成一批具有一定规模和实力的区属重点骨干企业。1996年,宜川购物中心(集团)公司,积极探索新村地区的商业发展,采取“靠大联大”,运用下属医药公司的存量资产,吸引调动市医药公司4600万元资产人股,开展便民利民的社区商业服务,发展一批新村超市连锁店,取得较好的经济效益和社会效益。1997年,中环(集团)公司,在开展资产运作的同时,运用土地资源优势,积极招商引资,启动了万里示范住宅小区的建设;上海市快乐(集团)公司注重盘活资产存量,壮大集团公司资产实力,先后兼并区烟杂公司、市百十二店、区博达便民总公司。运用资产存量在浙江桐庐建成普陀区对外投资最大的上海快乐度假村,并发展组建上海快乐超市。还先后吸引市烟草集团公司1200万元资金、“海霸王”(集团)500万美元,使该公司逐步发展为集烟糖、百货、食品、粮油、超市、旅游为一体的集团公司。

八、组建股份制企业

1994年起,全区国有、集体企业改制和改造,注重盘活存量资产,吸纳增量资产,向多元投资主体发展,组建有限责任公司和股份有限公司。是年,国鑫房地产开发公司、普陀工贸总公司通过改组实行董事会领导下的总经理负责制;童的梦、倍福来两家企业以名牌产品为优势,改制组建童的梦(集团)有限公司和倍福来(集团)有限公司。1995年,普陀区利用土地资源吸引外商和市属大企业投资人股组建锦江麦德龙有限公司等有限责任公司,发展区域经济。是年,真如商城股份有限公司通过吸纳区属46家企业和外区5家企业的资产发起设立股份有限公司,注册资金6350万元,成为普陀区首家发起式股份有限公司。1996年,以区药材公司的存量资产和网点资源吸引复星高科技(集团)公司投资组建上海复星医药有限公司。1997年12月,以曹安路市场为主体,由长征镇实业总公司、长征城乡建设开发公司、自然人康祖健等5个投资主体发起设立曹安菜蓝子股份有限公司,加快曹安菜篮子工程产、供、销环节,为进一步扩大曹安市场的市场份额奠定基础。1998年,友谊制衣厂与国昌高级服饰有限公司联合组建上海友谊制衣有限公司,成为区内集体企业和民营企业联营的典型。是年,市属放小企业洗涤剂三厂破产后由申真涂料总厂收购,通过托盘控股将其改制为多元投资主体的上海经纬化工有限公司,成为区骨干企业参与放小企业改制的一个典型。同年11月,倍福来的士有限公司通过出资收购童的梦巴士汽车有限公司,联合长风实业公司等四家客运企业,发起设立上海新普陀汽车服务股份有限公司,其客运车辆占区属客运单位的三分之一,成为普陀区客运行业的龙头企业。12月,上海银港旅游饭店股份有限公司由上海银城房地产开发总公司、上海凯缘实业有限公司、上海财源投资发展有限公司、上海贡德实业有限公司及自然人龚一新等人共同出资1390万元,经上海市人民政府批准设立。其中法人资本1278.8万元,龚一新等自然人出资111.2万元,公司主要经营旅游业及餐饮宾馆服务业。

1998~2001年,区域内又先后组建6家股份有限公司:上海鑫易园科技发展股份有限公司、上海源凯高科技股份有限公司、上海交通大众高速客运股份有限公司、上海协同科技股份有限公司、上海复地(集团)股份有限公司、上海方大药业股份有限公司。1995~2001年,总共组建10家发起式股份有限公司。

第三节 街道、镇、村企业改革

一、街道、镇企业改革

街道、镇企业产生于20世纪80年代初,为解决当时上山下乡知识青年返城及社会闲散、残疾人员的就业难问题而逐步发展起来的。街道、镇企业的组成由隶属各街道、镇的社会综合服务社、合作联社、劳动服务所、商业生活服务公司和民政福利等5个企业(俗称街道经济“五条线”)组成。在组建企业时因缺经营场地、资金、技术。街道、镇各条线下属企业或经济实体大都是以摊、亭、棚、洞等为营业场所的作坊式企业,其共同特点是经营规模小,档次较低。

街道、镇集体企业由于历史原因,存在挂靠多、担保多、风险大、联带责任大、权责不明、产权不清、产权代表缺位等情况。其中绝大部分属“红帽子”企业,即由个人出资,以街道、镇下属公司的名义代为验资,办理工商执照的企业。1999年,各街道、镇开展“三清”工作,化解街道经济风险,街道经济有所发展。2000年,区政府下发《关于加快推进我区街道(镇)集体企业改革的若干意见》,各街道、镇成立改革领导小组和工作班子,制订改革工作计划,对1082家街道企业进行分析排摸,将671家企业作为改制的重点企业。至2001年6月30日,通过清产核资、产权查证、资产评估、前置审批、变更登记等改制途径,基本完成改制工作,其中,“红帽子”企业改制581家,街道集体企业改制90家。有222家企业改制为有限公司,93家企业改制为股份合作制企业,10家企业改制为合伙企业,261家企业改制为个人独资企业,办理工商歇业52户,办理税务歇业27家,其他形式6家。通过对671家企业的改制改造,街道与企业之间解除原有的资产关系和行政隶属关系,转移了5000多万元的债务风险;40名职工解除劳动关系,341名职工协议保留社会保障关系。2003年,区政府运用各种形式,积极推进街道(镇)企业的产权制度改革,再次完成79家街道、镇企业改革,其中街道、镇特种行业企业39家。

二、村级企业改革

为全面推进镇属企业的改革,从根本上解决企业与政府的依赖关系,职工与企业的依附关系,激活用工制度,维护职工利益,长征镇、桃浦镇政府制订镇属集体企业体制改革的实施意见,明确镇属企业劳动力的界定范围及补偿办法,对镇属企业改制的资产处置和操作程序提出要求。

1997年开始,加快农村城镇化进程,加大产权制度改革力度,调动广大农民的积极性,逐步推行以村、队为主的股份合作制改革,推进农村经济发展。长征镇红旗村经历两年时间的试验、探索,成为农村集体经济改革的典范。桃浦镇加快新杨工业园区建设,推进招商引资,发展城市型工业,由桃浦经济发展总公司和新杨实业总公司联合改制组建上海新杨工业园区经济发展(集团)有限公司,注册资金1亿元。逐步形成产品、产业协作多元化,资本、资产股份化的结构。

1998年,按照区、镇总体经济发展要求,由镇农村集体资产管理委员会代表镇政府承担出资者的角色,吸纳社会法人投资,对新长征(集团)有限公司实行投资主体多元化改革。

2000年,镇村经济体制改革步伐加快,桃浦镇政府根据区域开发的实际情况和体制改革现状,制订桃浦镇经济体制改革工作计划和目标,加快产业结构调整和产业规划实施,全面推进城镇化进程。通过对镇、村、队集体资产的梳理,保留资源性资产和部分优质资产,由镇农村集体资产管理委员会以注资形式充入到盈富投资公司,使盈富投资公司成为村、镇企业改制的投资主体,并对其实行控股。

第四节 现代企业试点和搞活小企业

一、现代企业试点

1993年起,普陀区在14家企业试行现代企业制度试点。1994年,根据市统一部署,经过各大口推荐,曹杨商场列入上海市现代企业制度试点单位,区属20家企业被列入区现代企业制度试点单位。1996年,由曹杨商场、上海金澎投资发展有限公司和曹杨商场职工持股会共同投资改制,成立上海市曹杨商城有限责任公司,公司注册资金2100万元,其中国家股占55.24%,曹杨商场职工持股会占35.24%,上海金澎投资发展有限公司占9.52%。改制后,曹杨商城围绕效益抓管理,增资减债扩规模,在市场疲软、竞争激烈的条件下完成销售额26500万元,上缴税金652万元。

二、搞活小企业

1993~2001年,针对区国有、集体小企业多、基础薄弱、经营管理水平较低的状况,按照市场经济发展的要求,陆续采取退资经营、抵押承包、股份合作、内部转让、托管、兼并、歇业、老公司改制等方式推进小企业改革。

1994年,根据《中华人民共和国公司法》要求,加快区属小企业老公司的改造,在明晰产权的基础上,组成多元投资主体,逐步完善法人治理结构。至1997年,在改制、组建已完成的1424家企业中,属老公司改制的有240家。

1996年,大力推进区粮食局博达便民总公司改制,以荣华经贸公司为试点,逐步扩大到欣华公司、长达公司,其中10家网点由快乐便民廉价超市兼并,9家网点由农工商超市托管承包经营,其余60家网点全部实行股份合作制。推进区集体工业的改制,通过对金雁装潢总汇、倍福来服饰厂、华龙综合经营部等8家企业的产权界定、资产评估,实行股份合作制改革。对光亮仪表厂实行退资经营试点工作。1997年3月,普陀区域范围内共有各级各类企业9960家,其中小型企业9033家,占90.7%。在小企业中,工业小企业1734家,占全部小企业19.2%,区属工业小企业比重较大,达1275家,占工业小企业1734家的73.5%;商贸餐饮小企业4690家,占51.9%,其中区属商贸餐饮小企业3794家,占商贸餐饮小企业4690家的80.9%;社会服务小企业983家,占10.9%。

1998年,加快所有制结构调整力度,放开搞活区属小企业,坚持“先放开,后规范”,“先剥离分流,后全面理顺”的原则,加快区属商业困难小企业的放开搞活与人员分流。进行理发、沐浴、照相等行业的企业转制,将碧云美容院、金刚美容院、阔步皮鞋厂、同大昌文化用品商店等一批国有商业小企业成功地转制为股份合作制企业。1998年,共完成小企业改制615家,其中有限责任公司77家,股份合作制37家,退资租赁27家,风险承包189家,联营28家,老公司脱帽60家,其他形式改制197家。

一些严重亏损的小企业通过改制扭亏为盈,取得突破性进展。区粮食系统52家粮食经营网点,在坚持经营粮油制品的基础上,以便民利民为宗旨,积极开拓市场,企业效益明显提高,职工收人明显增加。通过产品开发和市场竞争,改制企业中涌现出上海申真涂料厂、上海曹杨粘合剂厂、上海华明开关厂、上海春光童鞋厂、上海普陀教具厂等20家具有一定产品、有一定发展潜力的区属骨干小企业。其中上海申真涂料厂转制为股份合作制以后,经济效益每年以25%的速度递增,企业规模迅速扩大。