20世纪90年代,上海实施“三、二、一”产业发展方针,推进产业结构战略性调整。普陀区作为上海中心城区和老工业基地之一,产业结构调整工作十分繁重。在历届区委、区政府领导下,普陀区坚持“退二进三”,2003年,第三产业增加值比重得到很大增长,占经济总量的64%;坚持“国退民进”,民营企业迅速发展,上海复星高科技(集团)有限公司、上海致达科技(集团)股份有限公司等一批著名企业,成为普陀经济发展的主力军;坚持对外开放,引进麦德龙亚洲总部、施耐德电器等大型外资企业,促进区域经济结构的优化提升。

第一节 产业结构

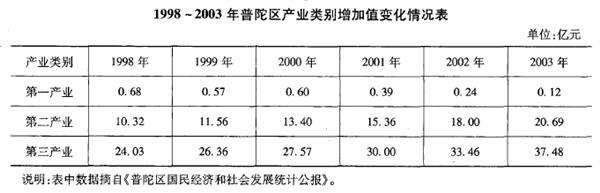

1991~2003年,重点发展第三产业,调整发展工业,稳定农业,加强对低技术水平、低附加值的传统工业的调整力度。“八五”期间,以“大市场、大流通、大配送”为特征的商业得到长足发展,第三产业在经济中比重逐年增加,第二产业在经济中的比重逐年减少。“九五”后期,随着标准厂房的建设,引进大量新型工业企业,工业增长速度超过商业。2003年,一、二、三产的增加值为0.12亿元、20.69亿元、37.48亿元,分别占增加值总额的0.2%,35.5%和64.3%,基本形成二、三产业共同推动经济增长的格局。

在第三产业中,房地产业1995年以后发展明显,住宅竣工面积从1995年的78.9万平方米增长到2003年的223.24万平方米。2003年,房地产业税收占总税收的27.62%,成为普陀区的第一支柱产业。

一、增加值构成

1991-2003年,普陀区第一产业增加值呈现下降趋势,第二产业和第三产业的总量则不断增长。其中“八五”时期,商业发展速度快于工业发展速度,“九五”时期,工业发展速度快于商业发展速度。1998年,普陀区三类产业增加值分别为0.68亿元、10.32亿元和24.03亿元,比重为2:29:69。2003年,三类产业增加值分别为0.12亿元、20.69亿元、37.48亿元,比重变化为0.2:35.5:64.3。

二、产业税收结构

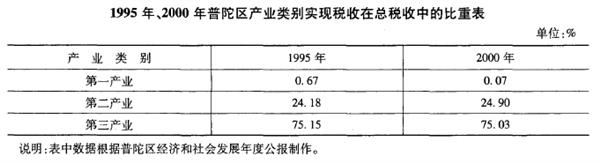

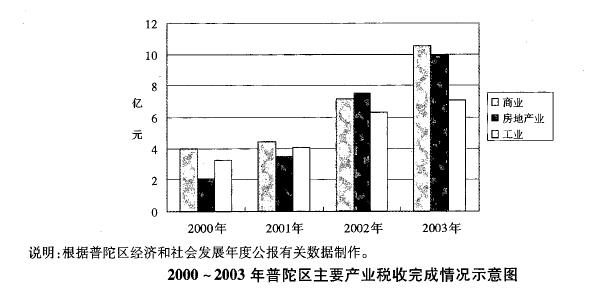

从税收结构看,第一产业税收对财政收入的作用很小,并持续下降:1995年,农业税收占总税收比重的0.67%;2000年,农业税收占总税收的比重仅为0.07%。第二产业和第三产业的税收比重相对平衡:1995年,第二产业与第三产业税收比重分别为24.18%和75.15%;2000年,比重微有变化,为24.90%和75.03%。从税收结构细分看,2000~2003年,商业3年增长1.64倍,年均增长38.19%,占税收总额的29.32%;工业增长1.16倍,年均增长29.31%,占税收总额的19.69%;房地产业增长3.75倍,年均增长68.06%,占税收总额的27.62%,超过工业成为税收增长最快的产业。

第二节 行业结构

一、工业

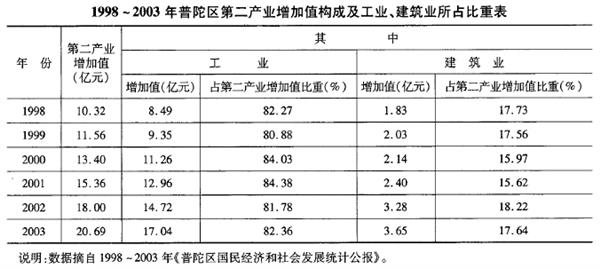

普陀区工业历史上曾以纺织工业为主体,后经调整,发展为综合门类共同发展的工业体系。“九五”时期,提出促进纺织针织服装业、建材业、印刷包装业、食品加工业的发展;“十五”时期,提出发展壮大精细化工业、印刷包装业,重点扶持与大卖场、现代物流相配套工业的发展。2002年,纸制品包装印刷设计业被市经委确定为普陀区的特色产业,享受“一区一业”扶持政策。2003年,工业销售产值排名靠前的六大行业分别是:精细化工业、机电制造业、包装印刷纸制品业、塑料制品业、木材家具制造业、服装服饰业,这六大行业占工业销售产值的45.74%。工业实现增加值1998年为8.49亿元,2003年为17.04亿元;在区增加值比重中1998年为24.24% , 2003年为29.23%;在第二产业增加值比重中稳定在81%~84%之间。

工业向园区集中 1992年起,普陀区积极筹建工业小区,为区属工业进行产品结构、产业结构和企业组织结构调整创造有利条件,但工业总量增长不快。长征、桃浦两镇并人普陀区后,普陀区工业发展获得了较大发展空间,其他街道的工业逐步向两镇迁移,2003年,两镇的工业产值占普陀区工业产值的76.17%。1999年以后,普陀区开始大规模建设标准厂房,先后建成长征、新杨、星云、街镇等工业园区,通过“筑巢引凤”,加大工业企业引进力度,企业逐步向园区集中,工业增长明显加快。至2003年,普陀区累计建成标准厂房150万平方米,租售率90%。

市级老工业区的改造开发 长风工业区和桃浦工业区是两个市级老工业区。随着城市化进程的加快,原有的化工、医药等污染性企业已不能适应区域发展需要。1999年以后,通过市区联手的方式开始对两个工业区进行改造开发。其中长风工业区进度较快,至2003年,已经收购29公顷左右土地,规划调整为集商贸办公、科技研发、都市娱乐和中高档居住为一体的现代服务业集聚区。

二、商业

大市场、大卖场的繁荣 20世纪90年代初,根据上海市加快发展第三产业的总体部署,普陀区提出要以各种商品市场,特别是中山北路生产资料市场开发为龙头,大力发展市场群落。1995年,以生产资料市场为主体的市场群落逐步形成,全区建成各类市场85个,其中生产资料专业特色市场年成交额49.9亿元。“九五”期间,普陀区进一步提出上海物贸中心的功能定位,加快中山北路物贸街的功能开发。1996年和1997年,在长征地区引进麦德龙亚洲总部、上海市农工商超市总公司,随之建成一批大卖场和大型超市。经过13年的积累发展,普陀区商业初步形成了“大市场、大流通、大配送”的特色优势,2003年,全区实现商业销售营业额244.78亿元,居上海市9个中心城区第二位,生产资料市场年成交额231.67亿元,居上海市9个中心城区之首。商业批发零售和餐饮业实现增加值1998年为16.26亿元,2003年为17.96亿元;在区增加值比重中1998年为46.42% ,2003年为30.81%;在第三产业增加值比重中1998年为67.67% ,2003年为47.92%。

社区商业的发展 普陀商业的属地购买特征明显,90年代后期,随着人口引人,社区商业获得较大发展,先后建成了宜川、曹杨、长风、桃浦等社区商业中心和梅川路商业街,“大商圈,小中心”的空间布局初具雏形。

三、房地产业

普陀区是上海旧区改造工程量最大的中心城区之一,房地产开发以住宅建设为主,随着旧里改造和新区建设的进行,普陀区的房地产业获得长足发展。

“八五”期间,改造上海著名的老棚户区——药水弄,建设玉佛城、长寿新村和平江小区等一批新型住宅区,五年共新建住宅314.73万平方米。“九五”时期,改造上海市内环线以内最大的棚户区——“两湾一宅”地区,建设中远两湾城、上海万里城、长征新城等一批优美住宅区。五年共竣工住宅建筑面积723.61万平方米,比“八五”期间增长136%。房地产业税收在区级财政收入中的比重逐年上升,逐渐成为普陀区的第一支柱产业。进入“十五”时期,普陀区的房地产开发力度继续加大,地段相对偏远的地区也得到开发。2001~2003年,共竣工住宅建筑面积528.95万平方米;2003年,房地产税收占税收总额的比重上升到25.44%。房地产业实现增加值1998年为2.10亿元,2003年为4.10亿元;在区增加值比重中1998年为5.99%,2003年为7.03%;在第三产业增加值比重中1998年为8.74%,2003年为10.94%。

四、物流业

随着大市场、大卖场的发展,普陀区的物流业逐渐发展起来,20世纪90年代,曹杨路沿线、桃浦地区陆续集聚了一批物流企业,其中包括联华超市配送中心、百红物流等大型企业。“九五”时期,普陀区根据商业、市场发展的需要,建设未来岛物流园区。进入“十五”时期,市政府启动上海西北综合物流园区建设,普陀区抓住这一机遇,按照建设现代贸易集聚地的目标,加强未来岛物流基地的功能开发,启动搓浦物流基地和现代物流信息产业园建设。区域物流功能得到有力拓展。普陀区与市交通局合作,建立陆上货运信息交易中心,提供陆上货运配载撮合服务。加大物流基础设施建设力度,拓宽武威路、金迎路等道路,金昌路与外环线匝道规划方案得到批准。同时,加大标准物流仓库建设力度,引进一批规模较大的物流企业。美国普洛斯物流、联华超市配送中心、乐购超市配送中心、上海医药物流等先进物流企业形成了集聚。至2003年,普陀区累计建成标准物流仓库12万平方米,实现物流业税收1.2亿元,逐步形成了城市配送物流和医药物流的功能特色。交通运输仓储业实现增加值1998年为1.31亿元,2003年为2.60亿元;在区增加值比重中1998年为3.74%,2003年为4.46%;在第三产业增加值比重中1998年为5.45%,2003年为6.94%。

第三节 投资结构

一、投资总量

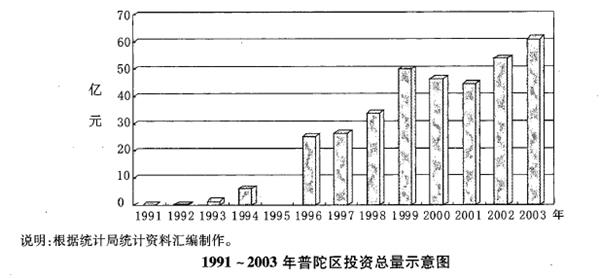

1991~1994年,普陀区固定资产投资分别完成2950万元、4764万元、1.8亿元、6.2亿元。1996~2000年,普陀区固定资产投资分别完成25.5亿元、26.4亿元、33.9亿元、50.1亿元、46.5亿元。2001~2003年,普陀区固定资产投资分别完成44.6亿元、53.9亿元、61亿元。

二、投资类别

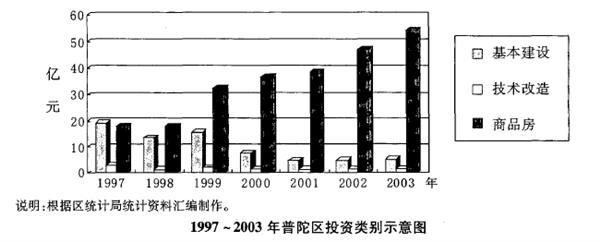

1993~1994年,普陀区基建投资分别完成1901万元、7567万元,技改投资分别完成1.4亿元、5.3亿元,农村集体投资分别完成1300万元、1500万元。1997~2000年,普陀区基建投资逐年分别完成19.2亿元、13.5亿元、15.6亿元、7.8亿元,技改投资分别完成2.9亿元、1.5亿元、2亿元、1.7亿元,商品房投资逐年分别完成17.9亿元、18亿元、32.5亿元、36.8亿元。2001~2003年,普陀区基建投资逐年分别完成4.8亿元、5亿元、5.3亿元,技改投资分别完成1.4亿元、1.7亿元、1.6亿元,商品房投资逐年分别完成38.4亿元、47.2亿元、54.1亿元。

三、投资体制

按照国家有关规定,自1996年1月20日起,对经营性投资项目试行资本金制度,实行项目法人责任制。自2001年7月1日起,对用于商业、旅游、娱乐、金融、服务业、商品房等项目的土地使用权出让,实行招标、拍卖制度。自2002年2月10日起,对房地产建设项目(招标拍卖用地)试行招标拍卖用地审批管理制度。

四、投资项目

中山北路物贸街 20世纪90年代初开工建设的中山北路物贸街,重点发展有色金属、化工原料等生产资料市场。先后建成物贸大厦、联合大厦、华源世纪广场、中期大厦等。

长寿路绿色商住街 1997底,结合长寿路拓宽工程竣工通车,区政府按照“建设迈向21世纪绿色商住街”的要求,对沿线地块开发进行总体规划,建设集商贸商务、餐饮娱乐、绿色休闲、中高档居住于一体的商住街。先后建成市百一店沪西商厦、亚新生活广场、恒达广场等,改造完成戚家村、草鞋浜、西滩等地块。

平江小区 区内第一块由区、区(普陀区、黄浦区)联手改造危棚简屋地块的项目,总占地面积8.9公顷,规划建筑面积31万平方米,共动迁居民3449户,单位65个,由黄浦区新黄浦集团投资开发建设。1994年6月开工建设,2003年基本建成。

中远两湾城 区内最大的危棚简屋改造项目,占地49.5公顷,规划总建筑面积160万平方米,共动迁居民万余户,单位147个,总投资约62亿元,由中远置业集团投资开发建设。1998年12月开工建设。

上海万里城 上海市四大示范居住区之一,占地2.24公顷,规划总建筑面积215万平方米,规划人口规模6.3万人,总投资近60亿元。由中环集团开发建设,1997年6月开工建设。长征新城总占地约400公顷,规划总建筑面积360万平方米,主要建设:1.以大超市、大配送、连锁经营为特色的商贸高地和物流中心。2.以通讯信息、电脑软件、生物医药等产业为主的现代化都市型工业园区。3.以餐饮、休闲、娱乐为特色的梅川路特色街。4.环境优美、格调高雅、符合21世纪人类生活理念的中高档住宅区。2000年开工建设。

绿地世纪城 由绿地集团投资开发的大型住宅小区,规划总建筑面积约92.4万平方米,1995年开工建设。

新湖明珠城 由浙江新湖集团投资开发的大型住宅小区,规划总建筑面积约90万平方米,2002年开工建设。

阳光威尼斯 由意景房产公司投资开发的大型住宅小区,规划总建筑面积约92.48万平方米。2001年12月开工建设。

真北组团商贸群 位于中环线西侧,该区域正倾力推进绿洲湖畔商务港、兴力达国际博交中心、凯旋生活购物中心、祥和春天大酒店、新伟大厦、农工商超市118店六大组团式商务、商业、宾馆、娱乐项目建设。

普陀区政府办公大楼 地块总占地面积10万平方米,总建筑面积约13万平方米,总投资3.5亿元。其中,区级机关综合办公楼和工商税务楼于1998年3月开工建设,2000年5月建成启用;公安检察大楼和配套商务楼2002年12月开工建设。

第四节 企业所有制结构

1994年,全区共有内资企业15589家,其中国有企业3913家,占25.1%;集体企业11076家,占71.05%;股份合作企业及其他企业600家,占3.85%。全区有三资企业272家,个体工商户7100家,私营企业318家。是年,三资企业总投资5.45亿美元,销售收入4.01亿元,税收0.33亿元。私营企业注册资金0.88亿元,销售收入1.20亿元。

1995~1996年,随着经济体制改革的深入发展,进一步转换经营机制,国有、集体、私营资金相互参股,所有制结构发生变化,凡国内企业(除个体、私营企业外)统称“内资企业”。1996年,全区内资企业17239家,三资企业351家,个体工商户7269家,私营企业790家。同年,三资企业总投资1.34亿美元,销售收入12.8亿元,税收0.71亿元。私营企业注册资金3.78亿元,销售收人1.15亿元。

1998年,全区内资企业累计16924家,三资企业360家,个体工商户8168家,私营企业3552家(其中独资企业359家、合伙企业43家、有限责任公司3150家)。个体工商户与私营企业合计11720家,是内资企业家数的69.25%。是年,国有资产总额121.12亿元,负债总额78.66亿元,所有者权益42.46亿元。集体企业资产总额21.58亿元,负债总额13.5亿元,所有者权益8.08亿元。三资企业总投资2.27亿美元,销售收入39.44亿元,税收1.36亿元。私营企业注册资金22.21亿元,营业收入21.41亿元,税收0.58亿元。

2000年,全区内资企业11502家,三资企业309家,个体工商户8652家,私营企业57 16家(其中注册资金超亿元的有一家,超千万元的有36家,超500万元的有122家),个体工商户与私营企业合计14368家,比内资企业多2866家。是年,国有资产总额146.56亿元,负债总额108.54亿元,所有者权益38.02亿元。集体资产总额44.92亿元,负债总额29.90亿元,所有者权益15.02亿元。三资企业总投资0.89亿美元,销售收入55.27亿元,税收1.76亿元。私营企业注册资金48.4亿元,销售收入2.1亿元。

2002年,全区共有内资企业9015家,三资企业496家,个体工商户11243家,私营企业7927家。是年,国有资产总额155.67亿元,负债总额126.82亿元,所有者权益28.85亿元。集体资产总额36.98亿元,负债总额26.07亿元,所有者权益10. 91亿元。三资企业总投资额1.3亿美元,销售收入82.54亿元,税收3.08亿元。私营企业注册资金102.92亿元,销售收入56.75亿元,税收6.3亿元。

2003年,全区共有内资企业7456家,其中,国有企业1256家,集体企业2205家,股份合作制企业514家,有限责任公司3316家,联营及其他企业165家。全区有三资企业529家,个体工商户10983家,私营企业8451家。是年,国有企业比1994年减少2657家,减少67.90%;集体企业比1994年减少8871家,减少80.09%。同年,三资企业比1994年增加235家,增长79.93%;个体工商户比1994年增加3883家,增长54.69%;私营企业比1994年增加8133家,增长25.58倍。

2003年,国有资产总额146.77亿元,负债总额114.33亿元,所有者权益31.58亿元。集体资产总额24.01亿元,负债总额13.91亿元,所有者权益10.10亿元。三资企业总投资1.65亿美元,销售收入2.41亿美元,税收4.27亿元。私营企业注册资金140.95亿元,税收9.5亿元。