人口是社会生活的主体,人口的发展演变既由自然环境、社会历史、经济条件和文化背景所规定,也对政治、社会、经济和文化起推动、延缓或阻碍作用(1)。了解普陀区人口状况呈现何种特点,是理解普陀区社会生活史的前提和背景;区人口状况的特征则在历史过程中形成,进而反映区域发展的城市化进程以及政治、社会的发展历程。

一、区域人口数量变迁

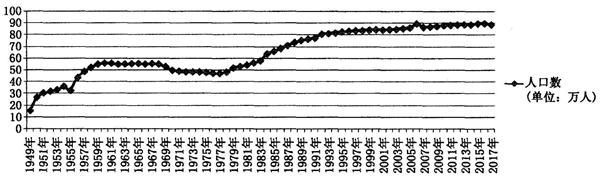

普陀区人口数量的增长与行政区划改变、政策调整以及城市化进程密切相关。由于普陀区地处上海市中心区西部边缘部位,其人口的集聚和城市化进程是从东南向西北作扇形推进的,因此普陀区整体人口分布呈现东南密、西北疏的特点。经过数次政区的扩大、生育观念的转变、生活水平及医疗条件的改善,普陀区人口分布逐步趋向均衡合理。至2017年底,户籍人口数量也由建区时的13.05万人增至89.55万人。

图8-1 1949-2017年普陀区户籍人口数量曲线图

1.数次扩区对人口数量的影响

19世纪末, 在现今普陀区境范围内, 尚属农村风貌,人口约2万~3万人。至1920年,人口逐渐增加至9万余人。1942年2月,普陀路巡捕房辖区人口为10.32万人,是普陀浜南地区现存最早的历史人口统计数。1947年建区时, 区域人口数量为13.05万人。1949年6月3日,普陀区接管委员会成立,其时全区人口数量为17.45万人。嗣后,区行政区划不断扩大。经过1950年、1956年、1958年三次扩区,划人人口22.24万人。1982年、1984年普陀区区境面积再次扩大,划人人口4.21万人。至1992年的第六次扩区,划人人口2.84万人, 总人口突破了80万人,达80.45万人。此后,普陀区区域有过微调, 而人口数量变化不大。

表8-1 普陀区常住人口数量随政区调整的变动表(2)

单位:万人

|

年 份

|

总人口

|

说 明

|

|

1949

|

17.45

|

1949年6月统计数据

|

|

1950

|

26.44

|

含第一次扩大政区划入人口9.61万人

|

|

1956

|

43.30

|

含第二次扩大政区划入人口8.95万人

|

|

1958

|

52.21

|

含第三次扩大政区划入人口3.68万人

|

|

1982

|

55.96

|

含第四次扩大政区划人人口0.29万人

|

|

1984

|

63.67

|

含第五次扩大政区划入人口3.92万人

|

|

1992

|

80.45

|

含第六次扩大政区划入人口2.84万人

|

2.政策调整对人口数置的影响

普陀区人口数量变迁,还与国家政策的推行密切相关,如支援外地建设、回乡支农、知识青年上山下乡、精简职工、知青返城、外省者来区经商、公干,以及计划生育等一系列国家政策的出台和调整,无一不影响区人口数量的变化。

20世纪50年代,社会经济迅速恢复和发展,大批外省市和郊县人口迁入区内。与此同时,因支援外地建设、部分工厂内迁和动员回乡生产,全区又有大批人员迁出。1950-1959年的10年间,外省市和郊县人口迁入数为26.58万人,区内向外地迁出数为21.87万人,进出相抵后,净迁入数为4.71万人(3)。1958年始,国家发出知识青年上山下乡的动员号召,至1966年,共有1.03万人奔赴农村地区开展劳动。

表 8-2 1967-1978年普陀区知青安置情况表(4)

|

|

安徽

|

黑龙江

|

吉林

|

云南

|

内蒙古

|

江西

|

贵州

|

上海郊县

|

|

年份

|

插队

|

建设兵团、农、林场

|

插队

|

建设兵团、农、林场

|

插队

|

建设兵团、农、林场

|

插队

|

建设兵团、农、林场

|

插队

|

建设兵团、农、林场

|

插队

|

建设兵团、农、林场

|

插队

|

建设兵团、农、林场

|

插队

|

建设兵团、农、林场

|

|

1967-1968

|

|

|

|

700

|

|

|

|

|

|

|

81

|

2404

|

|

|

2633

|

3600

|

|

1969

|

2907

|

|

207

|

7262

|

1380

|

|

961

|

|

47

|

|

2657

|

|

651

|

|

|

|

|

1970

|

4736

|

|

953

|

3507

|

|

|

|

3008

|

|

|

7054

|

2117

|

54

|

|

|

|

|

1971

|

1116

|

597

|

|

889

|

|

|

|

9

|

|

|

8

|

|

|

|

|

4032

|

|

1972

|

1371

|

188

|

|

453

|

10

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3285

|

|

1973

|

316

|

121

|

|

40

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1500

|

|

1974

|

353

|

145

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9

|

461

|

|

|

|

3926

|

|

1975

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7072

|

|

1976

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6785

|

|

1977

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2157

|

5138

|

|

1978

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

93

|

|

合计

|

10799

|

1051

|

1160

|

12851

|

1390

|

|

961

|

3017

|

47

|

|

9809

|

4982

|

705

|

|

4790

|

35431

|

说明:1970-1974年间.普陀区知青投亲靠友人数701人(主要去往浙江、江苏、安徽等地);1971-1972年由外区转往各地插队知青26人;截止1971年底,上海支内职工子女去安徽各地插队人数36人。

1960-1977年,由于20世纪60年代初国民经济暂时困难和“文化大革命”的影响,户口管理上贯彻大力压缩城市人口的方针,严格控制外地人口迁入区内,使年均迁入人数从20世纪50年代的2.66万人剧降至0.44万人,锐减83.45%。加之,精简职工、动员回乡生产和知识青年上山下乡相关政策执行,在市内人口移动中,迁出数多于迁入数。这18年间,外省市和郊县人口迁入数为7.92万人;向外地迁出数为22.88万人,即净迁出近15万人。人口一度出现负增长(5)。

中共十一届三中全会以后,落实各项政策,大批知青返城,职工子女进城顶替,外省市来区经商、公干者日增。其中,知青返城最集中的1978-1981年,净迁入区内5.13万人。在改革开放的新形势下,社会经济和城市建设发展很快,普陀区开始大规模旧城改造和新区拓建,成为全市主要住宅开发基地之一,承担接纳市中心疏解人口的任务,区人口数量开始回升。

在1949-2017年的近70年间,生育政策发生了几次变化,导致民众生育观念的改变,也对区域人口的数量产生影响。中华人民共和国成立后,劳动人民的职业有保障,生活得到改善,同时,受到“多子多福”等伦理观念和学习苏联多子女生育模式的影响,20世纪50年代曾出现首次生育高峰。1954年,普陀区人口出生率高达60.05‰,高于同年上海市51.4‰的人口出生率。1957年,计划生育政策开始推行,但受“人多好办事”的思想影响,生育未得到有效节制。1963年,区成立计划生育工作机构,积极宣传计划生育,并采取相应措施,至1964年,人口出生率下降至14.3‰,以后持续下降。“文化大革命”初期,计划生育工作受到干扰,计划生育政策被废止,人口数一度回潮。直至1971年,提倡晚婚晚育,人口出生率大幅度下降。由于认真贯彻计划生育的基本国策,基本上避免了第二次生育高峰的出现。1991年,普陀区在上海市率先呈现户籍人口自然增长率为负,达到-0.11‰(6)。2016年,贯彻国家“全面两孩”生育政策,并于2017年在普陀区全面推行。至2017年底,全区常住人口120.42万人,出生人口8950人,出生率7.43‰。其中,全区户籍人口89.55万人,出生人口6362人,出生率7.1‰。

3.生活水平提高对人口数量的影响

人民生活水平提高和医疗条件的改善,促成了人口平均期望寿命的提高以及人口死亡率的持续下降,对人口数量也产生相应影响。

中华人民共和国成立前,广大劳动人民生活极端困苦,健康状况很差,我国人口平均寿命较低,1949年,全国人口平均期望寿命仅35岁。中华人民共和国成立后,随着社会经济的发展和医疗卫生条件的持续改善,区人口平均寿命逐年升高。1951年,上海市居民平均期望寿命为44.6岁,而1953年区居民的平均期望寿命已达60岁,1990年又提高到75.89岁,到2003年已达79.05岁;至2007年突破80岁大关,达80.99岁(7);2017年,户籍人口平均期望寿命为83.70岁,高于上海市平均水平。

表8-3 1949-2017年普陀区户籍人口数量变化情况表(8)

|

阶段

|

年 份

|

变化情况

|

|

上升阶段

|

1949—1960年

|

人口猛增的原因主要是:1950、1956年和1958年先后3次向西北郊区扩大政区范围,划进人口22.24万人,自然增长人口15.52万人,以及净迁入人口3.02万人

|

|

稳定阶段

|

1961—1967年

|

全区总人口一直稳定在54—56万人之间,其间,国民经济发生严重困难,精简职工回乡生产及知识青年上山下乡等,净迁出人口5.27万人;由于计划生育工作初步展开,人口出生率有所下降,人口自然增长数累计仅4.81万人

|

|

下降阶段

|

1968—1977年

|

全区总人口55.36万人减少到46.96万人;人口出生率下降到10‰以下,10年累计自然增长人口仅8000余人

|

|

回升阶段

|

1978—1992年

|

全区总人口回升至1992年的80.45万人,主要原因是政治上拨乱反正,经济上改革开放,大批知识青年从农村返回城市,达到婚育年龄,使人口出生率有所回升;一批人员因落实政策、照顾家庭、工作需要等原因调回上海,来区落户;外省市来沪公干或经商者逐年增多;加上城市建设迅速发展,区已成为全市重要住宅开发区和人口迁入地

|

|

平稳增长阶段

|

1993—2017年

|

全区人口数量再次趋于稳定,从1993年的80.88万上涨到2017年的89.55万人,年均增长0.4%

|

除此之外,至1963年,普陀区已从解放前的高出生率、高死亡率、低增长率的人口再生产传统型,进入高出生率、低死亡率、高增长率的过渡型。1964年起,开始转变为低出生率、低死亡率、低增长率的现代型。1978年以后,人口自然增长率已和世界经济发达国家处于同等水平。

在此70年间,区人口数量变化大致可分为上升、稳定、下降、回升、平稳增长5个阶段。

二、区域人口构成特点

在历史过程中形成的普陀区人口状况,呈现以下几个区域特征:

1.多民族聚居区

普陀区是上海市各区县中少数民族人口较多的一个区。早在20世纪初,随着沪西工业区工厂的增加,来自安徽、河南、河北等地的少数民族同胞,为逃避战乱灾荒来沪谋生,迁入苏州河以南地区。中华人民共和国成立后,普陀区内的少数民族人口数逐年增加。自1982年起,少数民族人口已居全市各区、县前列。2017年少数民族户籍人口1.43万人。

除了少数民族人口数量增长外,少数民族成分也在不断变化。从1958年的11个增至1964年的14个、1982年的20个、1990年的35个。2000年,普陀区第五次人口普查统计,普陀区少数民族成分已有44个。2012年,区内少数民族成分增长至48个,2015年下降到40个,2016年再次下降到38个。

在各少数民族成分中,回族人口所占比重最大。1960年,全区少数民族总人口是7066人,其中回族人口为6850人,仅次于南市区回族人数,居全市第二位(9)。1982年第三次人口普查时,回族0.6万人,占全区人口总数的1.07%;蒙古族为154人,满族有185人。1990年底,区内少数民族总人口有0.89万人,其中以回族人口最多0.75万人,其次是藏族422人,满族376人,蒙古族211人,维吾尔族136人,壮族87人;其他民族人数都在50人以下。2000年普陀区全国第五次人口普查统计显示,区少数民族总人口为1.16万人。人口在100人以上的是回族、满族、蒙古族、土家族、朝鲜族、壮族、苗族、维吾尔族、彝族、藏族等10个。2010年,普陀区全国第六次人口普查统计数据表明,普陀区少数民族人口为1.48万人,占全区人口1.15%。其中,回族人口为0.82万人,蒙古族人口为750人,满族人口为1766人,藏族人口为120人,维吾尔族人口为224人,苗族人口为491人,彝族人口为210人,壮族人口为596人,布依族人口为172人,朝鲜族人口为531人,瑶族人均低于100人(10)。至2017年,少数民族人数最多的仍为回族,有0.94万人。

2.劳动人口聚集区

1899年,区境内开始城市化进程,城市公共设施不断完善,中外资本投资设厂发展迅速,日渐扩大的就业市场吸引了大批外省市青壮年农民涌入普陀地域内的工厂做工。这些来自江苏、安徽、湖北、湖南、山东、河北等省的外省工人在普陀站稳脚跟之后,他们那些逃荒来的亲属、同乡、熟人前来投靠,普陀区人口规模不断扩大,劳动人口数量不断上涨。加之普陀区是以纺织工业为主体的劳动人口密集型老工业区,所以成为工人阶级和其他劳动人民集中居住的地区。

1949年后,普陀区作为上海的老工业基地之一焕发新生,工业结构从比较单一的棉纺工业发展为多门类综合性工业体系,劳动年龄人口占全区人口的比重、第二产业在业人口占全区在业人口的比重,在较长时间内都保持较高的比例。根据1947年至1990年的数据统计,区内男16~59岁、女16~54岁的劳动年龄人口一直在稳步上升。其发展过程因受人口出生率大起大落的影响,呈先高后低再回升的V字型。上海市劳动年龄人口在总人口中的比重:1982年为66.57%,1990年为63.87%。普陀区均略高于上海市的比重。

表8-4 1947-1990年普陀区在业人员在总人口、劳动年龄人口中所占比重表(11)

|

年份

|

总人口数

|

在业人口

|

劳动年龄人口

|

|

人数

|

占总人口数的比重 (%)

|

人数

|

占总人口数的比重(%)

|

其中在业人口数

|

占劳动年龄人口的比重(%)

|

|

1947

|

148752

|

82990

|

55.79

|

102612

|

68.98

|

——

|

——

|

|

1955

|

354318

|

132690

|

37.45

|

197378

|

55.71

|

——

|

——

|

|

1982

|

560120

|

338007

|

60.36

|

397251

|

70.92

|

330529

|

83.25

|

|

1990

|

796151

|

457417

|

57.45

|

512513

|

64.37

|

418102

|

81.59

|

说明:根据《普陀区志》整理,“——”为缺数据资料。

从1955年至1990年全区在业人口的产业构成来看,普陀区作为劳动人口集聚区的特征也十分明显。第二产业在业人口比重常高于60%,反映了工业区的基本特点。第二产业绝大多数在业人口一直集中于工业部门,而其中又以纺织工人为最多。

表8-5 1955-1990年普陀区在业人口产业构成一览表(12)

|

年份

|

在业总人口

|

第一产业

|

第二产业

|

第三产业

|

|

人数

|

比重(%)

|

人数

|

比重(%)

|

人数

|

比重(%)

|

|

1955

|

132690

|

785

|

0.60

|

79978

|

60.27

|

51927

|

39.13

|

|

1982

|

338077

|

2983

|

0.88

|

232337

|

68.72

|

102757

|

30.40

|

|

1990

|

457417

|

2937

|

0.64

|

290120

|

63.43

|

164360

|

35.93

|

说明:由于政区一再向郊县扩展.使从事第一产业在业人口有所增加,但比重仍未超过1%。

20世纪90年代以来,随着产业结构调整、经济结构转型升级,普陀区在业人口的行业、职业构成发生了很大变化。至2010年,全区16岁及以上劳动年龄人口为117811人,其中经济活动人口为67512人,非经济活动人口为50299人。经济活动人口中就业人口为64421人——正在工作的人口为64113人,暂未工作者为308人。失业人口为3091人。(13)

表 8-6 四、五、六次人口普查普陀区在业人口职业、行业情况表(14)

|

职业

|

第四次人口普(1990)

|

第五次人口普查(2000)

|

第六次人口普查(2010)

|

|

在业在职人口数

|

占总数(%)

|

在业在职人口数

|

占总数(%)

|

在业在职人口数

|

占总数(%)

|

|

职业

|

各类专业技术人员

|

73506

|

16.07

|

7562

|

16.55

|

13302

|

26.02

|

|

国家机关党群组织事业单位负责人

|

19323

|

4.22

|

1679

|

3.67

|

7045

|

13.78

|

|

办事人员和有关人员

|

40242

|

8.80

|

8530

|

18.66

|

10419

|

20.38

|

|

商业工作人员

|

31673

|

6.92

|

13990(采商业服务业

人员数据)

|

30.61

|

22888

|

44.77

|

|

服务性工作人员

|

47129

|

10.30

|

|

农林牧渔劳动者

|

2342

|

0.51

|

196(采农林牧渔水利

生产人员数据)

|

0.43

|

188

|

0.36

|

|

生产工人运输工人和有关人员

|

243202

|

53.17

|

13734(采生产运输设备

操作人员数据)

|

30.05

|

10544

|

20.63

|

|

不便分类的其他劳动者

|

——

|

——

|

10

|

0.02

|

35

|

0.07

|

|

行业

|

农林牧渔业

|

2397

|

0.64

|

199

|

0.44

|

116

|

0.18

|

|

矿业及木材采用业

|

——

|

——

|

30(采采掘业数据)

|

0.07

|

42

|

0.07

|

|

电、煤、水生产和供应业

|

——

|

——

|

378

|

0.83

|

526

|

0.82

|

|

制造业

|

264367

|

57.80

|

15012

|

32.85

|

12221

|

18.97

|

|

地质勘探及普查业

|

229

|

0.05

|

49(采地质勘查业、

水利管理业数据)

|

0.1

|

3711(采科学研究、技术服务

和地质勘查业,信息传输、计算机服务和软件业类数据)

|

5.76

|

|

科学研究和综合技术服务业

|

9146

|

2.00

|

876

|

1.92

|

|

建筑业

|

25524

|

5.58

|

2404

|

5.26

|

3087

|

4.79

|

|

交、运、邮电通信业

|

24437

|

5.34

|

3484(采交通运输、

仓储及邮电通信业数据)

|

7.62

|

24746(采交通运输、仓储和

邮政业,批发和零售业,

住宿和餐饮业类统计数据)

|

38.41

|

|

商、饮、物资供销及仓储业

|

50022

|

10.94

|

10179(采批发和零售贸易、餐饮业数据)

|

22.27

|

|

住宅、公用事业管理和居民服务业

|

27744

|

6.06

|

5425(采社会服务业数据)

|

11.87

|

3451(采水利、环境和

公共设施管理业,居民服务

和其他服务业类统计数据)

|

5.36

|

|

卫生、体育和社会福利事业

|

10285

|

2.25

|

1125

|

2.46

|

5120 (采教育,卫生、

社会保障和社会福利业,

文化、体育和娱乐业类数据)

|

7.95

|

|

教育、文化、艺术、广电事业

|

24304

|

5.31

|

2660

|

5.82

|

|

金融、保险业

|

2325

|

0.51

|

800

|

1.75

|

2086

|

3.24

|

|

国家机关、政党和群众团体

|

16041

|

3.51

|

1605

|

3.51

|

2150

|

3.34

|

|

房地产业

|

——

|

——

|

1342

|

2.94

|

3483

|

5.41

|

|

租赁和商务服务业

|

——

|

——

|

——

|

——

|

3670

|

5.70

|

|

其他行业

|

56

|

0.01

|

133

|

0.29

|

12(采国际组织类数据)

|

0.02

|

由于劳动人口密集,作为产业工人和其他劳动者聚集区,普陀区涌现了一大批在平凡的岗位上兢兢业业、感动他人的劳动模范,被称为“普陀现象”。在中华人民共和国成立前,普陀是中国共产党领导的工人运动发源地之一,有“赤色沪西”的美称;中华人民共和国成立后,高素质的工人队伍生产建设热情高昂,出现了一大批在基层一线长期坚守、默默奋斗的劳动模范;改革开放后,尤其是20世纪90年代以来,各行各业又涌现出一大批在本行业勇于创新和奋斗的领军人物(15)。五次获评全国劳动模范及全国优秀共产党员,并当选“100位中华人民共和国成立以后感动中国人物”的普通水电修理工徐虎便是普陀人。一辆“老坦克”(破旧的自行车)、一个“全天候”报修箱,一副大大的黑框眼镜,一张真诚的笑脸,十数年风雨无阻地穿梭在弄堂街坊——是徐虎给人的典型印象,他因此被称为“晚上七八点钟的太阳”。20世纪80年代,正值上海城市化进程加速的时期,徐虎努力发光发热。退休之后,徐虎依然坚持带徒弟,培养接班人,为社会发挥余热(16)。这些平凡的劳动模范以“随风潜入夜,润物细无声”的教育力量,为普陀事业的发展注入巨大的精神动力。

图8-2 普陀区部分劳模画像(普陀区档案馆提供,摄于2018年11月9日)

3.老龄化趋势显著

普陀区作为老工业区和劳动力人口聚集区,人口老龄化的趋势与比重也非常突出。

表8-7 普陀区老年人口数量情况表(17)

|

年 份

|

65岁以上老年人口数量

(单位:万人)

|

65岁以上老年人口占比 (%)

|

说 明

|

|

1979

|

3.40

|

6.59%

|

|

|

1990

|

7.35

|

9.23%

|

第四次人口普查

|

|

2000

|

12.71

|

12.08%

|

第五次人口普查

|

|

2010

|

15.62

|

12.12%

|

第六次人口普查

|

根据联合国人口分类标准,老年人占总人口的8%以上为“老年型”。可见,普陀区人口早已进入老年型阶段。2017年,全区60周岁及以上户籍老年人口32.97万人,占全区总人口数36.81%。其中80周岁及以上户籍老人5.47万人,占全区总人口数6.11%,百岁老人149人。“十三五”期间,全区人口老龄化、高龄化程度不断加深。预计从2015年到2020年,全区户籍60岁及以上老年人口平均每年增长将超过1.38万。到2020年,户籍老年人口总数将达到36.62万。庞大的老年群体日益增长的养老服务需求,为养老服务业发展带来动力和机遇,普陀必须在经济结构转型升级中寻找解决办法。