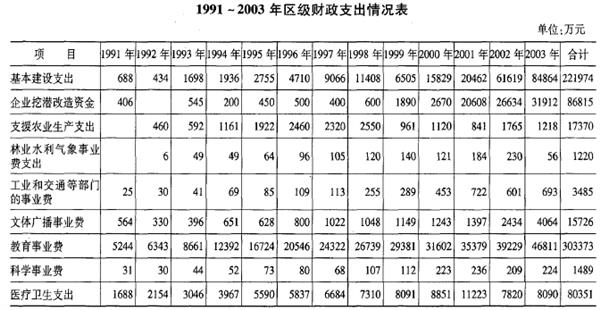

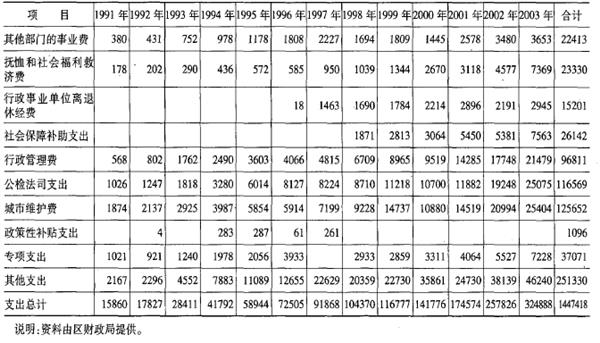

1991~2003年,区地方财政支出按照发展经济、加强城市建设、支持教科文卫事业、保障人民生活和维护社会稳定的要求,积极发展地方经济,使地方财力逐步壮大,财政支出规模也随财力的增加而逐步扩大。1991年,地方财政支出1.59亿元。2003年,支出32.49亿元。1991~2003年,区级财政总支出144.74亿元,年平均增幅28.61%。

第一节 支出总量

1991~1993年,实行“递增包干上缴”财政体制,财政支出除上缴市财政外,由区自主安排,自求平衡,先保障日常必须经费支出,财力有余再搞建设。增收所得的分成财力,增加对经济和社会事业发展的投入,推进企事业改革。1994年,实行分税制财政管理体制后,区财政支出的经费来源,除市区两级政府按事权与财权划分的税种收入外,市以财政转移支付方式调节一并形成区的财力来安排支出。随着旧区改造、企业产业结构调整、社会事业发展、社会保障体系建立、各项改革政策措施出台等对资金的需求,区财政支出以年均25.60%的速度增长,其中2003年财政支出32.49亿元,为分144.74亿元。

第二节 产业扶持支出

一、扶助企业

围绕贯彻中央和地方财政政策,充分认识经济发展与培育税源的关系,以“服务是普陀第一资源”为指导思想,促进招商引资。按照联大、靠大、扶强的指导思想,调整产业结构,注重发展房地产业,把物流中心、大卖场、配送中心的建设放在重要位置,重点引进与区域功能定位相适应的、有影响力的企业集团;积极发展科技型、都市型产业,招引技术含量高、资金雄厚的新兴产业型企业和民营科技企业相继落户区内。1999年,引进各类企业近400户,中远集团、青岛啤酒、华新汽车等一批有影响力的企业集团在普陀兴办企业;2000年,引进内外资企业(项目)640家,注册资金千万元以上的企业有21家,为区的收入增长奠定财源基础。

二、信用担保

1999年起,普陀区开始实施小企业贷款信用担保。2000年,区政府转发区财政局《关于本区中小企业和高新技术企业担保实施办法》,对扩展小企业信用实行担保业务,解决小企业贷款难、担保难的问题,支持小企业迅速发展。至2003年底,共推荐小企业贷款担保107项,贷款总额1.91亿元。在受贷企业中,私营企业占50.36%,科技型企业占34.41%。这些企业吸纳下岗失业人员占职工总数的比例64.21%。

三、财政贴息

用于支持市属集体和区属企业技术改造,促进产品结构调整及商业网点改造,提高企业经济效益。1990 ~2001年,区财政对市属集体工业、区属集管和财贸系统及其他经济体,共计191户、209个项目给予5.30亿元贷款,财政贴息4651万元;其中区财政贴息4029万元、市财政贴息622万元。贴息类型分为三大类:

第一类:对市、区属集体工业技改项目贴息额1180万元,贴息时间1990~1999年。主要对象为(1)市属集体工业技改项目,年利率为7.61%,其中企业承担0.61%,市财政、市经委各承担1.75%,区财政承担3.5%; (2)区属集体工业技改项目贴息,企业承担利息的40%,银行下浮10%,市财政承担15%,区财政承担35%。

第二类:对区属企业的专项贷款贴息额3428万元,贴息时间1996~1998年。贴息全额由区财政承担,贴息比例大多为定额。对象为曹杨路、长寿路拓宽市政改造工程的贷款贴息1500万元;长征、桃浦两镇工业园区市政配套改造工程等项目的贷款贴息671万元;普陀区文化馆、甘北体育场、普陀区中心医院新大楼、普陀区文化馆及普陀区人民法院改建等社会文化发展事业的贷款贴息500万元;商委系统的“黑、白、绿”(煤,米,蔬菜)季节性贷款贴息以及商业网点改造项目的贷款贴息757.40万元等。

第三类:对高新技术成果转化项目专项贷款贴息额43万元,贴息时间1998~2001年。对象是承担落实高新技术成果转化项目产业化的具有法人资格的上海市内资企业,贴息期限一般为一年,贴息标准按国家规定的银行同期贷款基准利率的50%以内予以贴息。

第三节 城市维护支出

城市维护支出用于推进旧城改造、建设高质量优美住宅小区。1991~2003年,区财政投入城市维护方面支出12.57亿元,占区财政总支出的8.68%,平均每年投入9666万元,年均递增率24.26%。2003年,财政投入城市维护方面的资金较1991年增长12.6倍。大量财力投入给普陀区城市面貌带来日新月异的变化,城区面貌明显改观。

第四节 抚恤和社会保障支出

区财政采取一系列管理措施,支持建立和完善与区域经济发展水平相适应的社会保障体系,确保区社会保障工作顺利开展,使社会保障投入的增幅大大高于财政收入的增幅。1991~1993年,财政用于社会抚恤和救济经费670万元,只占同期财政支出的1.08%,社会救济的人口仅限于残疾军人、社会孤老等少数人群。1994~1997年,财政收入大幅增长,财政用于社会抚恤和救济的支出也同步增长,4年合计支出2543万元。1998年,抚恤和社会保障支出首次突破千万元,达到2910万元,较1997年的950万元增长206.32%。1998~2003年,财政用于社会抚恤、救济和社会保障支出经费46259万元,财政提供保障的范围不仅局限于残疾军人、社会孤老人群,已扩展到下岗职工、困难企业职工、支内回沪人员和困难家庭的最低生活保障。

区财政支持区行政事业单位医疗制度改革。2001年11月,开始实行公务员医疗补助费中统筹部分集中管理,将纳入补助范围的医疗统筹补助经费由区医保办集中进行管理使用,医保经费使用接受同级财政部门监督检查。对社会特困人员实施医疗救助。为保障区内城镇无业人员的基本生活,帮助个人或家庭克服因大病造成基本生活困难,区财政每年按照市、区财力2: 1比例投人医疗救助经费,保证有限的医疗救助经费用于最需要的对象,使这些困难群体能及时就诊,以免小病拖大、拖重。开设社会保障基金财政专户,将药品收支结余和残疾人帮困金纳入财政收支两条线管理。

区财政加强残疾人保障金的管理,确保残疾人保障金用于残疾人就业、就医、职业培训、子女就学补助、特困扶贫、就业安置、无障碍设施建设等项目支出。

第五节 教育事业支出

区财政按照一流城市要有一流教育的要求,向高质量、高标准九年制义务教育目标努力,不断加大资金投入和政策扶持力度,连续保持教育事业费的增长。1991年,普陀区的教育事业费支出5244万元,除用于保证教职人员工资福利经费外,少量的专项经费用于学校的房屋维修和后勤设备的改善,财政补贴的专项教学设备经费160万元。学生平均教育事业费,1991年,小学、初中、高中均不足千元,到2003年,分别达到5398元、6323.35元和9959.78元。教育事业费由1991年的5244万元增至2003年的46811万元,财政对教育事业的投入翻了9倍,年均增幅20.01%,做到对教育事业的投入高于财政经常性收入的增长。

由于历史原因,普陀区底子薄,摊子大,历史欠债多,又是人口导入区,硬件设施与外区相比差距较大。为缩小与兄弟区的差距,提升普陀区基础教育办学水平,区财政逐步加大专项投入,区教委积极筹措资金,采用土地置换、资源整合等措施,改善教育硬件设施,提升全区基础教育办学水平。

第六节 其他支出

区财政支出除上述几种外,还有公检法司费、行政管理费、街道经费、其他部门事业费和其他多种支出。主要用于相关单位的日常运作以及落实中央、市府有关政策列支、归还政府贷款、街道、镇的拨款及国家行政、事业单位增加工资、组建巡警大队、增加公安人员特殊补贴、各种政策性增资和社区建设专项发展等。1991~2003年,公检法司支出116569万元,行政管理96811万元,部门事业费22413万元,机动支出251330万元。