普陀区所在区域经千百年历史沉淀,积累了深厚的历史人文底蕴,留下许多独具魅力、依靠“口传心授”代代传承的非物质文化遗产。至2017年,普陀区已拥有国家级非遗项目1项、市级非遗项目9项、区级项目19项,共计29项;认定市级非遗项目代表性传承人16位、区级非遗项目代表性传承人17位,共计33位;认定非遗保护传承基地24家。此外,普陀区还有“皮影戏”“麦秆画”“少林大红拳”等众多的非物质文化遗产资源。

表9-1 普陀区非物质文化遗产名录一览表(1)

|

序号

|

级别

|

类别

|

项目名称

|

申报批次

|

代表性传承人

|

保护传承基地

|

|

1

|

国家级

|

传统音乐

|

江南丝竹

|

第一批国家级非物质文化遗产名录项目(2006)

第一批上海市非物质文化遗产代表性项目(2007)

|

|

普陀区文化馆

|

|

2

|

市级

|

传统音乐

|

上海玉佛禅寺传统梵呗艺术

|

第二批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2011)

第三批上海市非物质文化遗产代表性项目(2011)

|

释文渊

|

上海玉佛禅寺

|

|

3

|

传统美术

|

石雕

|

第二批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2011)

第四批上海市非物质文化遗产代表性项目扩展名录(2013)

|

刘恩同

|

甘泉社区文化活动中心

|

|

4

|

海派玉雕(水晶雕刻)

|

第三批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2013)

第四批上海市非物质文化遗产代表性项目扩展名录(2013)

|

沈德盛

|

普陀区文化馆

|

|

5

|

瓷刻

|

第二批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2011)

第四批上海市非物质文化遗产代表性项目扩展名录(2013)

|

程佩初

|

宜川路街道社区学校

|

|

6

|

海派瓷艺

|

第三批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2013)

第四批上海市非物质文化遗产代表性项目(2013)

|

陈家泠

|

刘海粟美术馆分馆(上海市普陀区美术馆)、上海半岛瓷艺馆

|

|

7

|

传统技艺

|

钱币生产的手工雕刻技艺

|

第一批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2007)

第一批上海市非物质文化遗产代表性项目(2007)

|

方茂森、黄坚、楼宇峰、王峻松

|

上海造币有限公司

|

|

8

|

真如羊肉加工技艺

|

第一批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2007)

第一批上海市非物质文化遗产代表性项目(2007)

|

沈建中

|

真如镇街道

|

|

9

|

赵家花园菊花种植技艺

|

第二批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2011)

第四批上海市非物质文化遗产代表性项目(2013)

|

赵坤荣(去世)、陈进明、赵张永

|

宜川社区文化活动中心

|

|

10

|

传统体育、游艺与杂技

|

卢式心意拳

|

第三批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2013)

第五批上海市非物质文化遗产代表性项目(2015)

|

蔡伯澄、余江、吴秋亭

|

上海心意六合健身

咨询有限公司

|

|

11

|

区级

|

传统音乐

|

长征江南丝竹

|

第一批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2007)

|

顾六兴

|

长征社区文化活动中心

|

|

12

|

传统美术

|

长征道教仪式美术

|

第一批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2007)

|

|

长征社区文化活动中心

|

|

13

|

长征纸艺

|

第二批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2011)

|

黄德林

|

万里社区文化活动中心

|

|

14

|

海派铁制书画艺术

|

第二批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2011)

|

朱守俊

|

桃浦镇社区文化事务中心

|

|

15

|

手绘彩蛋

|

第三批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2013)

|

英自海

|

曹杨新村街道社区学校

|

|

16

|

竹簧

|

第四批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2016)

|

曹 平

|

桃浦文化馆

|

|

17

|

赏石木座配制技艺

|

第五批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2018)

|

陈时洪

|

上海时时红文化艺术馆

|

|

18

|

竹丝编

|

第五批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2018)

|

程丽

|

上海市佛肚轩竹文化创作中心

|

|

19

|

传统技艺

|

朱氏绳艺

|

第二批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2011)

|

朱由标

|

普陀区文化馆

|

|

20

|

悦来芳食品制作工艺

|

第三批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2013)

|

倪恩弟

|

上海悦来芳食品有限公司

|

|

21

|

红木模型制作技艺

|

第四批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2016)

|

翟清华

|

石泉社区文化活动中心

|

|

22

|

真如瓷盘画

|

第四批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2016)

|

孔庆华

|

真如社区文化事务中心

|

|

23

|

纸贴画

|

第四批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2016)

|

姜文涵

|

宜川社区文化活动中心

|

|

24

|

真如麦秆画

|

第五批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2018)

|

姚懿佳

|

上海市普陀区真如镇街道社区文化活动中心(真如麦秆画工作室)

|

|

25

|

马派皮影

|

第五批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2018)

|

马宪刚

|

上海德民文化艺术发展有限公司

|

|

26

|

传统体育、游艺与杂技

|

少林大红拳

|

第五批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2018)

|

蔡菊法

|

上海止戈健身有限公司

|

|

27

|

民俗

|

真如庙会

|

第一批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2007)

|

|

真如镇街道

|

|

28

|

桃浦十二朝生育礼俗

|

第二批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2011)

|

杜连娣

|

桃浦文化馆

|

|

29

|

传统医药

|

诵芬堂雷存孝氏传统医药生产技艺

|

第五批普陀区非物质文化遗产代表性项目(2018)

|

雷家荃

|

上海市雷大升医药科技有限公司

|

普陀区的非物质文化遗产项目,一是具有显著的地域特色,如真如羊肉加工技艺、真如庙会、赵家花园菊花种植技艺、卢式心意拳和江南丝竹等;二是与苏州河工业文明关系密切,如钱币生产的手工雕刻技艺和悦来芳食品制作工艺,三是云集了多位著名艺术名家和市级工艺美术大师作为其项目代表性传承人,如海派瓷艺项目代表性传承人陈家泠、海派玉雕(水晶雕刻)项目代表性传承人沈德盛、石雕项目代表性传承人刘恩同和竹簧项目代表性传承人曹平等;四是拥有风格独特的宗教音乐类非物质文化遗产,上海玉佛禅寺传统梵呗艺术,作为一项拥有独特风格的宗教音乐类非物质文化遗产,在全市范围内独树一帜。

一、江南丝竹

江南丝竹是“丝竹”乐的一个分支,流行于江南,盛行于沪宁杭地区。但上海以及周遍地区,是江南丝竹作为一个乐种最终定名和成熟的重要地区。

江南丝竹的娱乐性很强,人们常聚集在私宅茶楼合奏丝竹以“涵养性情、荡涤邪秽”,也在婚丧喜庆、节日庙会时演奏助兴。上海的丝竹活动百余年来从不间断,全盛时期覆盖了整个上海市区和郊县,丝竹乐爱好者常在固定场所进行演奏活动,相互交流,共同琢磨,使江南丝竹这一乐种有更大的发展。上海江南丝竹最大的音乐特点之一是演奏风格秀雅精细,在合奏时各个乐器声部既富有个性而又互相和谐,支声性复调的织体定法很有特点,深得音乐工作者的珍视。江南丝竹乐队编制灵活,一般以丝乐器和竹乐器为主体,配有一些打击乐器,如鼓、板、木鱼和铃等。可根据不同乐曲表现的需要和客观条件,小可以仅用一丝一竹两件乐器,如二胡和笛子组成乐队,大的乐队可以有数十人组成。主要乐器为曲笛、笙、箫、二胡、琵琶、三弦、扬琴、秦琴、鼓板、铃或木鱼。演奏形式分“坐奏”和“立奏”。江南丝竹于2006年5月被国务院公布为第一批国家级非物质文化遗产名录项目,2007年被公布为第一批上海市非物质文化遗产代表性项目。普陀与闵行、长宁、杨浦、嘉定、崇明、徐汇、奉贤、浦东、宝山、青浦等多个区、县共享江南丝竹这一项目,是江南丝竹市级项目的保护单位之一。

二、上海玉佛禅寺传统梵呗艺术

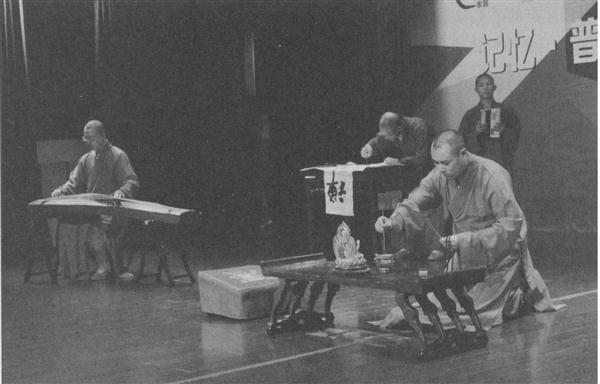

图9-30 玉佛禅寺传统梵呗艺术《禅茶一味》(普陀区文化局提供,摄于2013年6月8日)

梵呗,亦称赞呗、梵乐、梵音、佛曲、佛乐等,是摹仿古印度的梵腔曲调创为新生,用汉语来唱歌的,后来逐渐引申为佛教仪式中各种唱念的通称。佛教梵呗自佛教传人之初的西汉便随之扎根,并随佛教的发展而逐渐丰富成熟,在与中国古代传统音乐的相互影响中形成了独具鲜明特色的佛教梵呗,流传至今。上海玉佛禅寺的梵呗在吟唱语言上,主要使用江浙一带方言演唱,唱腔婉转细腻,极具江南特色;在音乐形式上,则以打击乐器(法器)代替管弦乐器进行伴唱,且可以跟随法器的节奏,听维纳师为首领唱的指挥,以大磬为法器的中心,辅以铛、木鱼、引磬;在乐队编制上,梵呗的唱诵人数一般不限,少则一人,多则百余人(称之海众)。上海玉佛禅寺自1882年建寺开始,历代方丈都极为重视这门传统佛教艺术的传承和推广。1999年,上海玉佛禅寺成立了梵乐团,让更多的法师得以学习传统梵呗,在弘扬佛教思想和传播佛教艺术方面逐渐产生积极而广泛的社会影响。上海玉佛禅寺传统梵呗艺术于2011年先后入选第二批普陀区非物质文化遗产名录和第三批上海市非物质文化遗产名录。

三、石雕

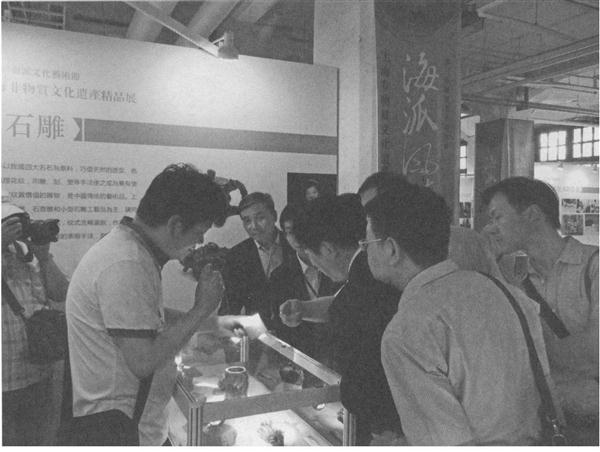

图9-31 石雕于2013年7月参加在台北举办的“第三届海派文化艺术节”(普陀区文化局提供)

上海的石雕艺术可上溯至明代,主要以砚刻为主。20世纪初,以陈端友为代表的石雕艺人开创了上海砚刻的写实流派,是写实风格石雕艺术的开山鼻祖。第二代传人张景安师从陈端友,其砚刻造型和着力极为工整细致。许季良等第三代传人深得张景安真传,将石雕艺术继续传承、发扬。第四代传承人刘恩同继续秉承写实的雕刻风格,并将表现形式由文房用品拓展到石壶雕刻。他以人们喜闻乐见的物品做题材,所雕瓜果、动物、竹节、竹筐、树桩、木板、冬笋、水仙、佛手瓜等皆能栩栩如生,生活气息浓郁。石雕于2011年人选第二批普陀区非物质文化遗产名录,2013年人选第四批上海市非物质文化遗产代表性项目扩展名录。

四、瓷刻

瓷刻又名刻瓷,是用特种刀具和色彩在出窑成型的瓷上“绣花”,故被称之为“瓷上锦绣”,属陶瓷装饰的一种。瓷刻创作包含书法、绘画、篆刻等中国传统文化元素。中国瓷刻历史悠久,20世纪40年代中期流传于上海,代表人物有陈智光和杨为义。目前,普陀区宜川社区的“瓷刻”项目代表性传承人程佩初启蒙于瓷刻名家杨为义。程佩初不仅继承了前辈们的技艺和风格,又在工艺手法、创作风格和题材上进行了大胆创新。其艺术特点为錾、刻、镌的刀法,得心应手;皴、擦、染、点的赋色,生动质朴。他在传统的瓷刻艺术风格中糅合了江南吴越文化所特有的秀美与婀娜,突出了刀法、色彩层次的对比,使之表现出刚柔相济的特点,别具一格。瓷刻于2011年人选第二批普陀区非物质文化遗产名录,2013年人选第四批上海市非物质文化遗产代表性项目扩展名录。

图9-32 2013年宜川路街道社区海派瓷刻作品展(普陀区文化局提供)

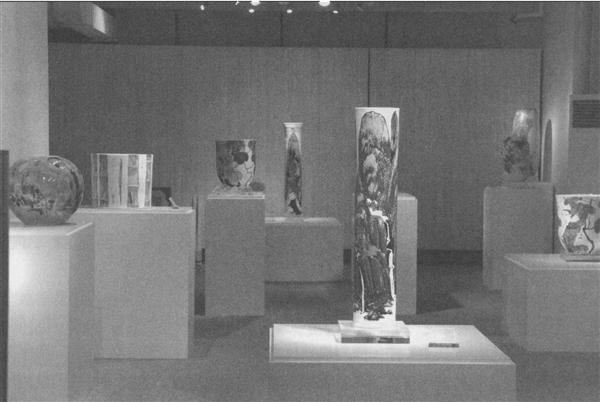

五、海派瓷艺

“瓷艺”,顾名思义就是在瓷器上进行装饰性艺术创作,通常以绘画为主,也会有雕刻、浮雕等工序为辅。清末民初,制瓷技艺被带入上海,由此,海上文人将传统绘画与制瓷技艺相结合,进行艺术创作,创作绘制出颇具风格、艺术品位的陶瓷作品。在多年的继承和发展之下,逐渐形成了海派瓷艺。海派瓷艺现代表性传承人陈家泠师从名画家陆俨少,对瓷器的创造不仅仅运用绘画技巧,更运用了材料本身的特性,研究了流动釉和窑变,让瓷艺作品产生偶然性和不可置换性,使得海派瓷艺成为当代书画与传统工艺在更高层次得以契合,其瑰丽奇特又典雅大气的“釉里红”为瓷界敬重。陈家泠之子陈亮则醉心于“窑变”技艺的探索,注重艺术生活化。海派瓷艺于2013年分别人选第三批普陀区非物质文化遗产名录和第四批上海市非物质文化遗产名录。

图9-33 海派瓷艺作品展(普陀区文化局提供,摄于2006年10月14日)

六、海派玉雕

海派玉雕起源于19世纪初,与扬派、南派和北派并列为近代玉石雕刻四大流派。海派水晶雕刻与海派玉雕一样,解放前主要集中在老城厢南市区一带,由扬州老艺人“三杰艺人”魏正荣带入上海,再一代代传承下来。第三代传人沈德盛经过在水晶雕刻上多年来的不懈努力,以“海纳百川,继承创新,博采众长,为我所用”为宗旨,在传统的雕刻艺术风格中进行了中西结合、古今贯通,糅进了江南海派文化所特有的时尚、秀美、精练、细腻、温婉、大气,构图造型优美,繁简对比疏密有致,刚柔相济,独树一帜。其水晶雕刻在工艺上,不仅有内雕、阳雕、浮雕、圆雕,还有独创的水晶牌,阴阳雕相结合,内雕、背雕相辉映,大大增加了观赏品种,提升了水晶的观赏价值。海派玉雕(水晶雕刻)于2013年分别人选第三批普陀区非物质文化遗产名录和第四批上海市非物质文化遗产代表性项目扩展名录。

图9-34 海派玉雕作品欢乐颂(贝多芬)获2010年百花奖最具文化创意奖(普陀区文化局提供,摄于2011年3月29日)

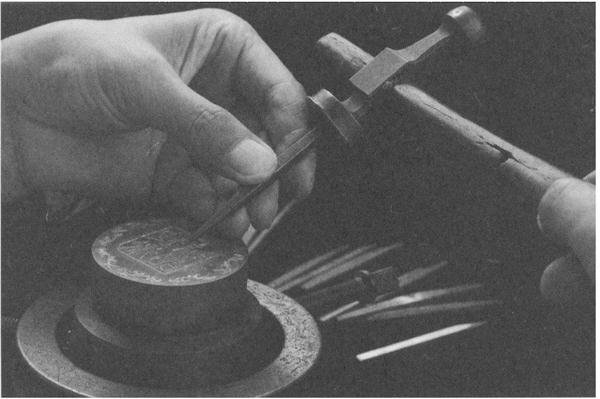

七、钱币生产的手工雕刻技艺

中国古代钱币文化源远流长,主要采用浇铸工艺铸币,即将熔化后的金属注入钱币形状的模具中,凝固后形成钱币。手工雕刻模具技术则起源于两千多年前的欧洲。清末民初,中国雕刻师逐渐将中国传统雕琢技艺与西方手工雕刻技术相结合,发展出自己的雕刻手法。筹建于1920年的中央造币厂,汇集了全国大量的雕刻人才,形成了独具特色的钱币雕刻技艺。手工雕刻技艺是指用各种道子、凿子等工具在钢模上雕出图案及文字,与机器雕刻模具相比,其图案细腻、个性强烈,更具防伪性。钱币生产的手工雕刻技艺于2007年先后入选第一批普陀区非物质文化遗产名录和第一批上海市非物质文化遗产名录。

图9-35 钱币手工雕刻技艺(普陀区文化局提供,摄于2013年9月13日)

八、真如羊肉加工技艺

真如羊肉是闻名苏浙沪的传统风味小吃,成名于清乾隆年间,至今已有200多年历史。真如羊肉品种有白切、红烧两种。从羊肉的挑选、拆骨、切配到烹饪过程,形成了完整的真如羊肉加工技艺。白切羊肉具有香酥、醇烂、肥鲜的特点,红烧羊肉则卤浓、肥甜、鲜糯,且有酥而不烂、肥而不腻、香而不膻的特点。1987年12月18日,古镇牌白切羊肉,由市饮食服务公司、上海新亚集团联营公司评为“上海市局级优质产品”。1988年10月,被国家商业部评为“商业部系统优质产品”。真如羊肉加工技艺于2007年先后入选第一批普陀区非物质文化遗产名录和第一批上海市非物质文化遗产名录。

九、赵家花园菊花种植技艺

“赵家花园”的花木、花卉种植历史悠久,距今已有200多年历史。清乾隆年间,赵家花园的拥有者赵德嘉便以独特的菊花种植培育工艺闻名于世,其子孙们继承衣钵,世代以花卉种植为业,现已传至第九代。赵家花园培育出的菊花,花色绚丽,形态优美。园艺师在栽培过程中,注重“有病防病、无病强枝壮叶”的种植理念,比如将名菊嫁接在青蒿上,使“奶妈寄养”的奇特名菊繁殖成活率达90%以上。赵家花园传承人们首创的环棚生产,能做到通风见光,大雨避之,小雨淋之,严格控制雨水过量摄入,打破以往的早晚浇水等方式,形成了独特的名菊培育法。赵家花园菊花种植技艺于2011年人选第二批普陀区非物质文化遗产名录,2013年入选第四批上海市非物质文化遗产名录。

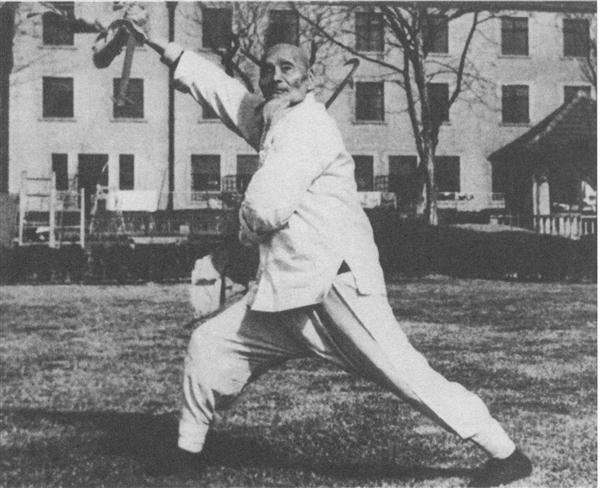

十、卢式心意拳

卢式心意拳俗称“上海派心意拳”,沪上老百姓又喜欢称它为“十大形”。它是上海尤其是普陀区境内著名的传统体育项目之一。卢式心意拳起源于河南心意六合拳,是其开山鼻祖卢嵩高对传统武术的继承和创新。卢式心意拳是以鹰、熊两仪成拳。基本内容分为:八个大杂拳和七十二小手,模仿鸡、鹞、燕、鹰、虎、马、熊、蛇、猴、龙等十种动物,似十种人形。卢式心意拳具有较高的文化价值、实用价值,是优秀的都市武术文化,更是上海武术文化的优秀代表。卢式心意拳于2013年人选第三批普陀区非物质文化遗产名录,2015年人选第五批上海市非物质文化遗产名录

图9-36 卢氏心意拳创始人卢嵩高拳武风采(普陀区文化局提供)

普陀区非物质文化的繁荣与区对文化命脉的重视密不可分。多年来,普陀区采取现场调研、口述访谈、资料搜集等形式,在全区范围内深入开展非遗普查工作,基本掌握了分布在全区的非遗资源。经过梳理,为区内的非遗项目建立起包括文字、图片、音像、视频在内的数据档案。自2012年起,展开市、区两级的非物质文化遗产专项资金申报工作,组织区内市级非物质文化遗产项目和市级项目代表性传承人参与上海市非物质文化遗产保护专项资金的申报,并开展普陀区文化发展专项资金的申报工作,区文化局每年设立专项预算,作为开展文化遗产保护与传承活动的专项经费。《上海市非物质文化遗产保护条例》颁布后,区政府高度重视,将非遗保护工作纳入政府工作层面。《上海市普陀区国民经济和社会发展第十三个五年规划》强调要“加强历史人文、建筑风貌等保护传承,深化非物质文化遗产保护”。如今,“非遗”文化已走进社区、学校、场馆和商圈,让人们近距离地感知独特文化艺术的魅力。