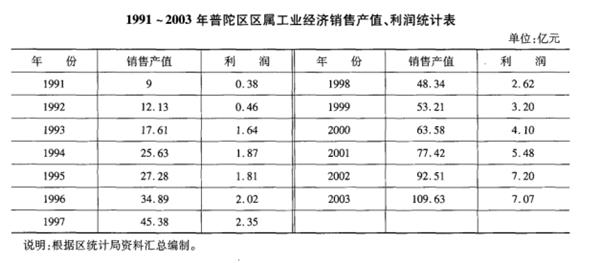

1991~1999年,区工业经济按照社会主义市场经济的要求,以改革为先导,积极运用行政、经济、法律手段规范企业行为,强化资产管理,试行现代企业制度,调整企业结构,提高经济效益。1999年起,以建设标准厂房为载体,加大招商引资力度,大力发展非公经济和混合经济;市区联手,共同盘活市、区属工业存量资源;抓工业投入,从技术改造和技术创新为入手推进产业升级和科技进步;贯彻中央和市促进工业发展的各项政策,推进区域工业和小企业的发展,是年,工业销售产值53.21亿元,利润3.20亿元。至2003年,工业销售产值109.63亿元,利润7.07亿元,名列上海市中心城区第一位。2001~2003年,工业保持健康、快速的增长,标准厂房建设有新的突破,累计建成150万平方米,企业人驻率90%以上。招商引资和市区联手工作有新进展,共引进项目528个,引进注册资金19.14亿元。工业投资和企业的技术创新力度加大,全区完成工业投资3 亿元(包括标准厂房),技术改造投资1.50亿元。新建立技术创新中心累计18家,通过ISO认证的企业累计60家。

第一节 发展概况

1991~1995年“八五”计划期间,深化企业改革,积极探索国有资产管理体制转换方法,进行现代企业制度试点。工业销售产值从1991年的9亿元增长到1995年的27.28亿元。1996~2000年“九五”计划期间,着力调整工业结构,增加科技含量,加快建设工业小区,使第二产业增加值有较大增长。重点建设工业标准厂房,建设现代化的都市型工业园区,开展针对性的招商引资,大力推进都市型工业发展。工业销售产值从1995 年的27.28亿元增长到2000年的63.58亿元。2001~2003年“十五”计划头三年,大力发展都市型工业,累计建成标准厂房150万平方米,工业企业规模和技术水平得到提升。工业销售产值从2000年的63.58亿元增长到2003年的109.63亿元。根据区位优势,实施工业结构调整;积极发展壮大以包装印刷纸质品业为特色的“一业特强”工业,优先发展精细化工等一批高新技术的产业,适当发展服饰等劳动密集性的工业;使全区工业经济保持快速、稳定、健康发展势头。

第二节 经济结构

一、所有制结构

1990年,普陀区境内有区属集体工业企业108家,区属部门工业企业287家,市属工厂179家。1991年前,工业体制改革主要是在国营、地方国营或集体所有制企业管理机制上进行,扩大企业自主权,实行多种形式的经营承包制。1991年起,开始改变产权关系,优化资本结构,推行股份制,由党领导下行政负责制改为董事会领导下经理负责制。民营企业、私营企业、三资企业迅速发展,经济发展步伐加快,工业企业陆续走上市场,工厂置换产权,工人置换身份,工业经济形成国有、集体、个体、外资、混合所有制多元经济共存的局面,有条件的工业和商业组成企业集团公司。

1991~2003年,普陀区工业所有制结构发生了根本性的变化,由单纯的全民、集体所有制变成多种经济体制并存、竞争的社会主义市场经济体制。1994年,有全民所有制企业584家,集体所有制企业1756家,联营及其他所有制形式148家。1998年,有全民所有制企业548家,集体所有制企业1486家,联营及其他所有制形式130家,股份制393家。1999年,有全民所有制479家,集体所有制1378家,联营114家,公司制338家。股份制103家。2000年,有全民所有制385家,集体所有制922家,联营79家,公司制354家,股份制95家。2003年,国有企业262家,集体企业473家,联营企业43家,股份制110家,公司制291家。私营工业企业和个体工业、手工业注册资金不断增多。1994年为2721万元,1998年为36562万元,1999年为65889万元,2000年为83543万元,2003年为141976.4万元。

二、产业结构

1991年初,普陀区境内市、部属工厂204家,其中纺织业48家,轻工业59家,冶金、机电业25家,仪表业5家,化工7家,医药9家,粮食7家,其他4家。区属工厂400家,其中集体系统108家;部门系统292家:财贸系统38家,合作联社系统43家,街道系统46家,民政系统51家,劳动服务系统16家,教育系统88家,其他系统10家。

1991年起,产业结构调整,纺织业比重下降,轻工业有新发展,医药工业发展较快。1992~1996年,市、部属工业企业随着经营机制的转换,产业结构发生重大变化,实行一业为主、多种经营,富余职工向第三产业转移,企业数也随之发生变化,区域内共驻有市(部)属工业企业180家,职工154280人。其中,纺织系统42家,职工54579人;轻工系统30家,职工18654人;二轻系统25家,职工12669人;冶金机电系统21家,职工18365人;仪表系统13家,职工13213人;化工系统14家,职工13426人;医药系统9家,职工7023人;粮食系统7家,职工4083人;其他系统19家,职工12268人。总产值118.05亿元。1996年同1991年比,工厂企业数由204家缩减为180家,职工数由203800人缩减为154280人,职工数减少了24%。缩减幅度最大的是纺织业,工厂数由49家缩减为42家,职工数由84600人缩减为54580人。纺织业缩减的3万人中,除退休外,2万余人向第三产业转移。长寿路沿线一带,原是最早的老工业区,随着工业产业结构的调整和长寿路商业街的大规模改造,长寿路沿线两侧已成为发展第三产业的“黄金地段”,一批老厂进行拆迁、撤并、改造、转换产业。其中属于大中型工厂拆迁撤并的有位于长寿路30号的上海第十四棉纺织厂、位于长寿路285号的上海第二十六漂染厂、位于长寿路401号的上海纺织轴承一厂、位于长寿路569号的上海第八钢铁厂,位于新会路141号的上海汇明电筒厂、位于西康路1457号的上海沪西织布厂、位于陕西北路1622号的华生电器总厂。 上述工厂地块的总面积有13万余平方米,成为现代化功能开发的“黄金地块”。上海第八钢铁厂迁出后的原址建设长乐大厦,华生电器总厂原址旧厂房拆除后的地块与浦安联合发展公司联建华生经贸大厦。新建的项目,同建立长寿路现代化商业街配套,发挥经贸、住宅等综合性功能。1997~2000年,继续进行工业企业结构调整,重点发展针织服装业、建材料、印刷包装业、食品加工业。2001~2003年,大力发展精细化工业、包装印刷纸质品业、塑料制品业、木材家俱制造业、服装服饰业。至2003年,普陀区工业发展成为服装服饰业、建材业、包装印刷纸质品业、食品加工业、精细化工业、机电制造业、塑料制品业、木材家具制造业综合门类共同发展的产业结构体系。是年,私营工业企业总数1167家,从业人数14425 人,总产值6.8亿元。

第三节 经济效益

一、销售产值

1991~1994年,区属工业深化改革,积极开拓和培育新的经济增长点,扶植发展重点骨干企业,各项经济指标增幅较大。1991年,区属工业实现工业销售产值9亿元。1993年,实现工业销售产值17.61亿元。1994年,实现工业销售产值25.63亿元。

1995年,区工业生产稳中趋升,成效初显。实现工业销售产值27.28亿元。

1998年,继续进行工业产业和产品结构的调整,转换经营机制,实现工业经济的平稳增长。全年实现工业销售产值48.34亿元。

1999~2000年,工业整体效益逐步好转,发展速度加快。1999年,实现工业销售产值53.21亿元。工业销售产值、增长幅度在10个中心城区排第二位。2000年,实现工业销售产值63.58亿元。工业销售产值总量在全市中心城区位居第二,增长幅度位居第一。

2003年,实现工业销售产值109.63亿元。工业销售产值连续三年名列中心城区第一位。是年末,全区工业销售产值在3000万元以上的骨干企业有64家,实现工业销售值44.16亿元,占全区区属工业产值总量的40.28%。其中,全年工业销售产值超亿元的骨干企业有10家:上海金叶包装材料有限公司、艾佩达电子通信设备有限公司、思达可家具(上海)有限公司、利拉伐乳业机械有限公司、考泰斯(上海)塑料制品有限公司、上海协同科技股份有限公司、上海汉欣电线电缆有限公司、上海华明电力设备制造有限公司、上海景锋纸业有限公司、上海四合木业有限公司。

二、利润、税金

1991~1994年,全区工业企业共创利润4.35亿元。 1996年,全区工业企业实现利润2.02亿元。实现税金1.24亿元,占全区税收总量的12.73%。

1998年,工业企业实现利润2.62亿元。实现税金1.38亿元,占全区税收总量的11.03%。

1999~2000年,工业企业共实现利润7.30亿元,其中2000年,工业企业实现税金3.1亿元,比上年增长33.40%。

2001年,工业企业实现利润5.48亿元。实现税金4.04亿元,占全区税收总量的18.69%。

2002年,工业企业实现利润7.20亿元。实现税金6.25亿元,占全区税收总量的20.85%。

2003年,工业企业实现利润7.07亿元。实现税金7.07亿元,占全区税收总量的18.13%。