从19世纪中叶上海开埠后的100多年间,伴随着上海的城市化进程,苏州河两岸成为近代以来传统工业文明兴衰的一个缩影。它经历了从江南乡野到工业要地、从繁荣辉煌到涅檠重生的风雨历程。这里曾经万商云集、舟楫往来,工厂林立、机器轰鸣,创造出了上海乃至中国近现代工业史上的无数个“第一”。苏州河两岸作为中国近代民族工业的发祥地之一,中国最早的纺织、面粉、化工等民族工业在这里起步,随着上海的城市更新,曾经厂房林立的工业区已被住宅商务区和文化创意园区取代,绝大部分厂房被拆除,留存下来的工业文明遗产成为苏州河两岸曾经辉煌的近代工业文明的历史见证。

一、苏州河工业文明展示馆

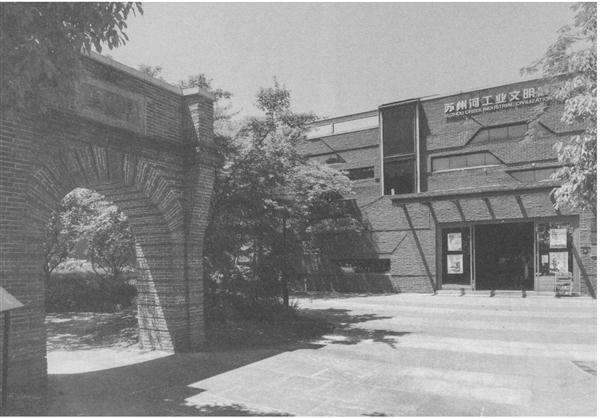

苏州河工业文明展示馆位于光复西路2690号苏州河北岸,为上海眼镜厂旧址。苏州河工业文明展示馆的建设正是为了科学保护和合理利用苏州河工业文化遗产,传承和弘扬苏州河工业文明的历史文脉。让宝贵的历史资源和文化财富成为区域文化建设的源泉和动力,让苏州河的风采和工业文明的历程成为上海这座国际大都市流动的风景和永恒的记忆。

图9-24 苏州河工业文明展示馆(鲍世望摄于2017年5月26日)

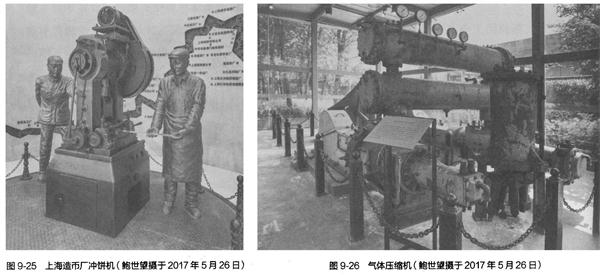

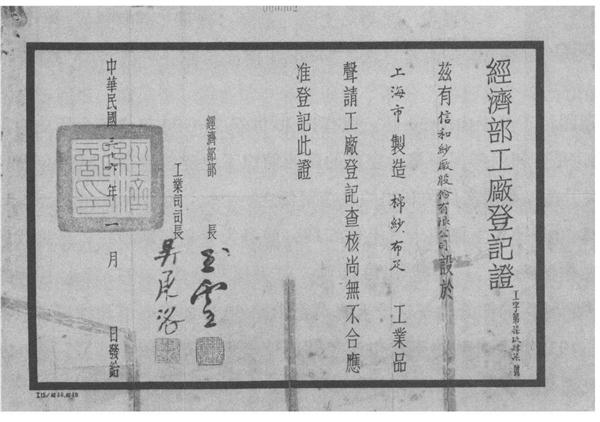

展示馆总占地面积约5000平方米,分室内、室外两大部分,现拥有展品约170件。室内展示面积约1000平方米,一楼为序厅,以机器场景复原、大型油画、多媒体视频片等形式展示了“苏州河·前世今生”“苏州河·工业遗产”等内容。一楼展厅中央是上海造币厂1978年75型冲饼机,该机由上海造币厂自主研发制造,展品重现了当年工人们制造钱币的场景,这台机器曾用于我国1分、2分、5分流通硬币的制胚。二楼为苏州河工业文明的历程展厅,分“先河——开放兴业”“摇篮——实业救国”“丰碑——工业兴邦”“涅檠——转型发展”四个部分,以历史为时间轴、以苏州河为空间轴,通过股票、布样、水电煤气电话交费账单、工厂登记证等近两百件实物和大量的图文资料,展现了自上海开埠至今苏州河沿线工业文明的风雨历程和辉煌成就。

室外展区充分利用展馆前后的绿地空间和临苏州河的地理优势,以大型工业机器展示、场景复原和雕塑作品等形式,再现了苏州河工业文化的历史遗韵,复原了工人里弄——阜丰里里坊门,展示了天利氮气厂曾使用过的气体压缩机、印钞设备“海力斯胶印机”等大型工业机器。

苏州河工业文明展示馆现已成为上海市爱国主义教育基地、上海市校外教育基地、上海市工业旅游基地。

二、上海纺织博物馆

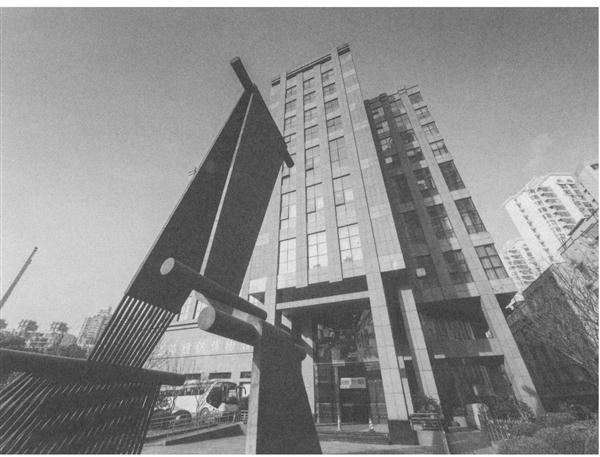

上海纺织博物馆位于澳门路150号,原上海申新第九纺织厂旧址。

上海纺织博物馆通过实物、资料、场景、图文、模型、多媒体等,展示了上海地区纺织业发展的历史文脉。博物馆户外展示面积1500平方米、室内展示面积4480平方米。室内展示包括序厅、历程馆、撷英馆、科普馆、专题馆五个部分,序厅将上海纺织的历史浓缩在只有480平方米的大厅内;历程馆以古代、近代、现代和当代的史实,演绎上海纺织的发展历史,彰显纺织对于形成上海这座国际化大都市的历史地位和“母亲工业”“支柱产业”的作用,展望“科技与时尚”的产业发展前景;撷英馆撷取了上海各个时代的纺织先贤、劳模、纺织实业家、专家等纺织界精英,回眸了上海地区难忘的纺织老字号和历史遗存;科普馆通过诠释“神奇的纤维足迹、缤纷的面料世界、完整的工艺链条、广泛的应用空间”等纺织知识,集中体现知识性、趣味性、参与度和互动性;专题馆以传统与现代相结合的布展手法,陆续展出过京昆戏服、苗族服饰、彝族服饰、瑶族服饰等专题展项。

上海纺织博物馆已成为中国博物馆协会团体会员单位。获得全国科普教育基地、全国民族团结进步创新活动教育基地、全国纺织精神文明建设示范基地、中科协优秀科普教育基地、全国职工教育培训示范点、中国社会组织等级评估AAAA级单位、上海市科普教育基地、上海市爱国主义教育基地、上海市工业旅游景点服务质量优秀单位、上海市学生社会实践基地、上海市专题性科普场馆、上海市民族团结进步教育基地等国家级、市级、区级荣誉称号。

图9-27 上海纺织博物馆(鲍世望摄于2017年12月16 日)

三、M50创意园

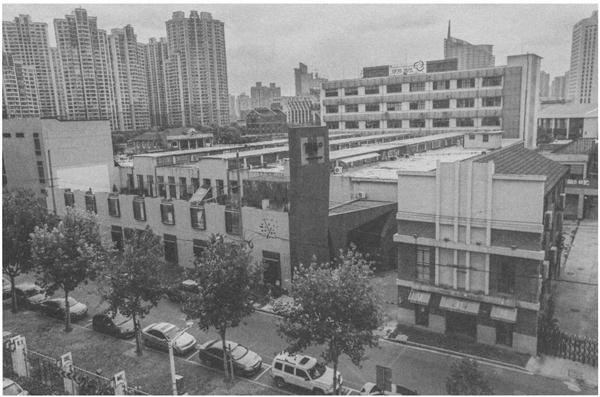

M50创意园位于莫干山路50号,拥有自20世纪30-90年代各个历史时期的工业建筑4.1万平方米,是苏州河畔保留最为完整的民族纺织工业建筑遗存。M50创意园现已成为当代艺术聚集区,是工业遗产保护利用的成功案例之一。

莫干山路50号原为上海第十二毛纺织厂,前身为青岛华新纱厂,是近代徽商代表人物之一——周志俊的产业。厂房建于1933年,原为棉花仓库。1937年七七事变爆发后,周志俊将青岛华新纱厂的部分设备迁至上海莫干山路50号,建立信和纱厂,以英商名义向香港政府注册。1938年4月开始正式生产经营,挂牌为“英商信和纱厂”。1940年初,纱厂由“英商”改为“华商”。1941年12月太平洋战争爆发后,日军接管了信和纱厂。1944年下半年,周志俊斥巨资赎回纱厂,并于1945年10月全面复工。中华人民共和国成立初期改称信和棉纺厂,1961年改组为公私合营上海信和毛纺织厂,1966年改为上海第十二毛纺织厂,1994年改为上海春明粗纺厂。这一复杂的历史沿革正是中国近代民族工业曲折发展的缩影。

图9-28 M50创意园(普陀区档案馆提供,摄于2013年10月15日)

1999年,上海春明粗纺厂由于生产转型资产重组,4万余平方米的厂房调整出租。据当时上海华宇毛麻(集团)有限公司党委书记、总经理赵长征回忆:“当时厂方出租的客户五花八门,只要有人愿意租赁,厂里就同意出租。一时间,引进了大大小小共有100多家客户入驻,其中有小商小贩,也有服装厂、印刷厂等小企业,甚至连锅炉房、煤场都借给人家做煤饼、卖棒冰。”(1)

图9-29 国民党政府经济部为信和纱厂颁发的许可证(苏州河工业文明展示馆提供)

莫干山路50号的工厂区成为闻名遐迩的艺术集聚区是一个机缘巧合。2000年初,画家薛松寻找适合建立工作室的地方,发现了这片远离商业区、保存完整的厂房建筑。这些厂房建筑空间感强,十分适合艺术创作。薛松决定在此建立自己的工作室。同年5月,薛松人驻厂房的染整车间,成为第一个进驻莫干山路50号的艺术家。紧接着,薛松的朋友们也纷纷人驻莫干山路50号。春明粗纺厂的领导注意到薛松等艺术家给园区带来的积极效应,认为文化创意产业是企业未来发展的一个可行方向。因此便有意识地寻找艺术家们来此人驻。

2001年6月28日,上海市经济委员会支持春明粗纺厂在已有基础上改造建设都市型工业园区。在此指导下,厂方先后清理掉小商小贩和一些无关企业,引进印刷、服装、广告制作、快递公司等企业。2002年2月5日,“上海春明都市型工业园区”挂牌成立。

2002年,瑞士香格纳画廊创始人劳伦斯·何浦林将厂区的锅炉房改造,成立了莫干山路50号第一个画廊。同年5月,西苏州路1131号和1133号仓库拆迁,艺术家们搬迁到莫干山路50号。淮海西路720号的艺术家们也因拆迁于2003年2月人驻莫干山路50号。随着艺术家们的人驻,莫干山路50号在艺术领域声誉日播,吸引了越来越多的艺术家。

2004年,春明厂经理赵长征做出决定:充分挖掘春明厂所承载的上海民族工业发展的历史文化价值,并同现代文化、城市文化融合于一体,将春明工业园区向文化艺术园区转型(2)。

政府看到莫干山路50号的巨大影响力后,开始对这一区域进行统一规划。2004年,普陀区政府在听取市委、市政府有关文化创意产业建设职能部门意见的基础上同开发商进行沟通,制定了“莫干山路50号文化创意产业”的设计方案。2005年2月2日,普陀区政府召开了“莫干山路50号文化创意产业”最新调整设计理念和方案专题研讨会,达成了共识:1.要保护与再利用开发商参与上海城市建设和文化创意产业开发的积极性;2.统一规划,统一建设,统一管理,市场运作;3.政策上要尊重历史,尊重实际情况,给予开发商一定的政策空间;4.技术上要进一步细化,完善设计方案,达到规划落地的要求(3)

此后,莫干山路50号的发展路径愈加明晰。2005年4月,莫干山路50号被上海市经济委员会挂牌为上海创意产业聚集区之一,命名为“M50创意园”。同年6月9日,上海市规划局召集普陀区政府和开发商召开项目规划建设会议,进一步明确由上海凯旋门企业发展有限公司负责M50创意园的整体开发,并下达了地块内需要建造不低于5万平方米的大型开放式绿地和不低于1.6万平方米的文化创意产业园区的具体规划指标(4)。2008年11月,在普陀区经济委员会的支持下,M50创意园成功向上海市经济和信息化委员会申请上海市创意产业导向资金。同年,基辛格访问M50创意园。2010年,园区拥有工作室和画廊21家,已经成为一个“为客户和用户提供大量有关艺术、创意、咨询和相关产品交易的公共服务平台”(5)。2011年,M50创意园更名为“M50艺术产业园”,上海M50文化创意产业发展有限公司成立。

M50创意园采用了“先保护、后开发”的发展模式。文化创意产业是园区的开发重点,对历史建筑的保护是园区建设者们遵循的基本前提。M50创意园中有一些30年代建造的砖木结构的尖顶屋,由于年代久远,加上废置后长年累月的风吹雨打,屋顶渗漏,内积雨水,整个建筑面临腐烂的危机。面对这些建筑,园区打算一部分先拆除,一部分重新装修。人驻这里的艺术家们向园区建议保留这些建筑的原始面目。同时,艺术家们尽量修复、保存老建筑的原汁原味,设法使老仓库的独特高大空间所潜在的历史感、功能性、艺术魅力等信息元素和能量传递出来、释放出来。随着大量的国内外现代艺术家工作室、国内外画廊、影视制作、艺术酒吧等的介入使用和运转,使这些老建筑重新焕发出独特的魅力(6)。

针对建筑结构老化的情况,园区先后进行了两次抢救性修复。2005年进行第一次修复工程,旨在解决已经发现的建筑老化问题。2008年举行第二次修复,本着“修旧如旧”的原则,为园区未来的维护和开发奠定了方向。在赋予整个创意产业园区新活力的同时,也使得原有的历史建筑得到了很好的保护。此外,园区还规定每一家人驻园区的企业和工作室,其内部装修不能伤害建筑的整体结构,需给出具体的施工效果图才能动工。

2017年,上海纺织集团和东方国际集团合并重组后,M50创意园的产权和管理方变成东方国际集团,成为其下属的时尚产业版块发展公司。曾经的老厂房已成为文化创意产业的集聚地,曾经的工业区已成为苏州河沿线旅游文化的一张名片,M50见证了历史的沧桑巨变。作为上海最早的文化创意产业园区,M50创意园体现出创意产业蕴含的巨大生命力,对于上海城区更新和经济结构的转型具有借鉴意义。M50的运营重点已从招租转为管理和升级,并注重园区的品牌运营,形成自己的品牌发展模式,将自身的运营经验推广到其他地区,为其提供创意咨询服务,制定特定的文化创意产业发展方案,如M50西部桃浦创意园就是一个品牌输出的探索。园区将现有客户分为四个版块:艺术画廊、独立品牌、创意工作室、文化体验,针对四个版块成立四个创意联盟,四个创意联盟相互联合、资源共享、信息互通,通过外部运营将现有资源盘活。