自1991年始,随着住房制度改革的深入发展,住宅建设模式发生很大变化,由过去以政府部门、企事业单位为主体组建和参建住宅的方式,向以房地产开发企业为主体的市场化运作转变。为规范住宅建设管理,适应新的形势,区政府不断强化住宅建设管理部门的职能,加大住宅建设管理力度。1996年1月,市政府颁布《上海市新建住宅配套建设与交付使用管理办法》,区境内住宅建设的管理力度进一步加大,逐步形成和健全“引导、指导、督导”管理机制,全面推行《上海市新建住宅使用说明书》、《上海市新建住宅质量保证书》制度和住宅基地编码制度,促进住宅建设管理向规范化和法制化轨道发展。通过创建完整街坊和“四高”(高起点规划、高水平设计、高质量施工、高标准管理)优秀小区,住宅建设整体质量显著提高。自1999年,在三届上海市优秀住宅评选中,区境内35个楼盘荣获49个奖项,其中金奖6个,名列全市第一。至2003年,全区累计建造住宅建筑面积1619.53万平方米,比1990年前40年建造住宅(774万平方米)增加845.53万平方米。

2003年底,区境内在建的开发建设单位90家,在建住宅基地102个,总建筑面积755.08万平方米。其中,5万平方米以上的住宅小区48个,总建筑面积581.6万平方米。

第一节 管理机构

随着住宅建设的发展,区境内住宅建设管理机构不断加强。1992年12月26日,撤销区住宅建设办公室,建立区城市建设综合开发办公室(简称区综开办),行使原区住宅建设办公室管理职能,负责区境内新建住宅建设管理工作。1996年12月4日,区综开办更名为区住宅发展局。1997年,成立以区长为组长的区住宅建设领导小组,进一步加大全区住宅建设的宏观调控力度。区住宅发展局属区政府领导(归口区建设委员会)下的全民自收自支事业单位,内设办公室、财务科、计划业务科、工程配套科、基地开发科、综合管理科。1997年10月16日,增设总师室。2002年2月27日,撤销基地开发科。

区住宅发展局行使区政府赋予的行政管理职能,负责区境内新建住宅的建设、管理、组织、协调和服务,组织编制全区中、长期住宅建设发展规划和年度新建住宅施工及竣工计划,编制市政、公建配套设施建设计划,参与编制旧区改造实施计划,负责全区新建住宅竣工交付使用项目的验收和核发新建住宅交付使用许可证,负责组织协调全区多层旧住宅平屋顶改坡屋顶改造工程,编制新建住宅基地市政项目建设计划和组织市政项目工程建设,组织创建完整街坊、“四高”优秀小区及评比验收工作,负责推进新建住宅产业现代化,组织全区住宅建设立功竞赛活动。

第二节 规范管理

一、行政管理

1991年起,通过不断加强和规范住宅建设行业管理工作,改善区内住宅建设规模较小、管理较乱、整体质量不高的状况,解决住宅配套滞后的突出矛盾。1996年起,区政府决定把全面提高住宅整体质量作为住宅建设行业管理的中心任务,区住宅发展局从全面调查摸底人手,完善年度住宅施工、竣工计划的编制工作,不断强化对住宅建设计划的指导和调控,抓好创建完整街坊和“四高”优秀小区的申报、检查和验收评比工作,健全引导、指导、督导(简称“三导”)具有区域特色的行业管理机制,引导开发商端正经营思想和开发行为;指导开发商运用先进技术和管理方法,规范操作,抓好整改,化解矛盾;督导开发商自觉执行有关法规、政策、标准和程序,依法进行开发建设。在发挥“三导”机制功能效应的过程中,建立加强住宅建设行业管理的三项制度。

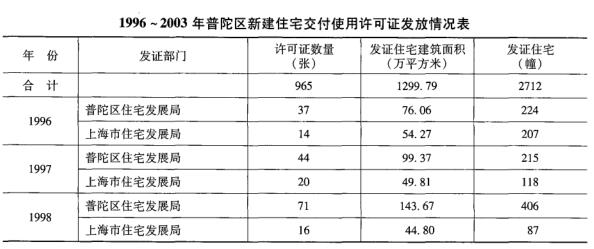

交付使用许可证制度 1995年12月26日,市政府颁布关于《上海市新建住宅配套建设与交付使用管理办法》(简称“管理办法”),1996年1月1日正式施行,首次在全市实行新建住宅交付使用许可证制度(简称许可证),规定上海新建住宅交付使用必须符合管理办法规定,经市、区住宅发展局验收合格和核发许可证后方可交付使用。至2003年,区内共有2712幢新建住宅核发许可证965张,总建筑面积1299.79万平方米,占1991~2003年竣工住宅总量的80.3%。其中,区住宅发展局核发659张,发证住宅建筑面积835.8万平方米;市住宅发展局核发306张,发证住宅建筑面积464万平方米。发证后的新建住宅整体质量明显提高。

“两书”制度 1998年,区境内新建住宅开始全面执行《上海市新建住宅使用说明书》和《上海市新建住宅质量保证书》(简称“两书”)制度,让人住居民全面了解住宅小区概况、住宅结构类型、装饰和维修注意事项等,并由开发企业向住户作出对住宅结构、部件、设施、配套、维修等方面的质量保证和承诺,维护全体业主的共同利益。至2003年,区内新建住宅执行“两书”覆盖率100%,提高新建住宅交付使用的诚信度。是年,为强化住宅建设基础管理,区内住宅建设基地实行统一编码管理,由基本码和确认码两部分共11位字符组成。基本码由基地行政区划、地埋位置、顺序号10位字符组成,编码基地确认码由1位英文字母组成,用于标识分块开发的住宅基地。至2003年,区内住宅基地编码累计发放216张,达到全覆盖,使全区住宅建设基地全部纳入了基础管理范围。

“四个必须”专管制度 2000年,根据市住宅发展局关于新建住宅小区要达到“四个必须”(架空线入地、围墙透绿、空调器外机统一设置、创无渗漏工程)的要求,分别设立专管人员,深入现场专管指导,建立建设单位、施工单位专管联系网络,把“四个必须”专管工作落到实处,促进新建小区整体环境质量和景观面貌不断得到优化。至2003年,新建小区内架空管线入地累计331万平方米,入地率98.6%;围墙透绿总长度2.67万公里,透绿率98%;空调外机统一设置率100%;创造“无渗漏”工程项目76个,总建筑面积755万平方米,创建覆盖率100%。新建住宅小区整体环境及景观得到优化和改善。

2003年,区住宅发展局被建设部授予全国房地产业管理先进单位称号。

二 、住宅配套管理

20世纪90年代初期 ,区内住宅建设进入较快发展时期,但由于历史原因和管理不够规范,普遍存在市政、公建配套设施滞后和不足,桃浦地区配套设施不足更加突出,行路难、入学难、饮水难、购物难严重影响居民的日常生活。

1992~1995年,区综开办把解决住宅配套设施不足的历史遗留问题作为工作重点,采取加强组织协调和落实建设资金等措施,逐步缓解住宅配套不足和滞后的矛盾。1996年12月,按照市住宅发展局提出“新账不欠,老账逐年还清”的要求,把化解住宅配套滞后的矛盾作为管理的重点,在原区综开办组织协调的基础上,进一步深入调查,抓住难题,重点解决群众反映强烈的桃浦莲花公寓等小区多年来存在的配套严重不足的突出矛盾。

1998年5月11日,区政府办公室转发区住宅发展局《关于加强我区新建住宅公建配套规划和建设管理的若干意见的通知》,提出加强区境内新建住宅公建配套规划和建设管理的意见,首次组织在全区住宅基地开展“四个同步、五佳竞赛”活动(住宅小区建设与市政公建设施、工程质量、环境配套、物业管理同步建设和实施最佳规划方案、最佳房型设计、最佳工程质量、最佳环境绿化、最佳物业管理),经过几年努力,取得明显效果。至1999年,区境内住宅区市政、公建等配套设施不足的矛盾基本解决。

2000年,区内开始试行利用配套费投资市政设施建设的新举措。2001年,梅岭北路桥建设试点成功。至2003年,组织实施市政建设项目,在住宅区域内新建市政道路总长度2152米,新建桥梁2座,投资人民币3558万元。协助市住宅发展局建成桃浦地区雨污水排水系统改建工程和建设真华路立交工程两大重点市政项目,投资人民币1.62亿元,使住宅区域内“瓶颈、堵头、断头”道路得到解决,缓解住宅区内居民行路难的矛盾。

至2003年,区内由配套费投资的住宅公建配套设施竣工项目总建筑面积累计199.29万平方米。其中,新建、扩建和加层中小学校89所,建筑面积29.3万平方米;新建、扩建和加层幼托49所,建筑面积7.2万平方米;新建商业网点建筑面积22.8万平方米,投资人民币1.15亿元(从2000年开始,由开发单位自行投资),新建老年活动室、文化活动站、居委会、物业用房等其他公建配套设施项目建筑面积139.99万平方米。公建配套设施与住宅的比例逐年提高,从1991年的2.1万平方米上升到2003年的24.77万平方米,增长11.8倍;公建配套与住宅比例从1991年的2.7%上升到2003年的11.1%,实现市政、公建配套设施“新账不欠,老账逐年还清”的目标。

第三节 布局和总量

一、空间布局、重点区域

1991年起,区内住宅建设经过“八五”、“九五”期间的快速发展,初具规模。“八五”期间,坚持以解困为主推进住宅建设,累计新建住宅建筑面积366.89万平方米,具有代表性的甘泉北块居住区、长寿新村两个大型住宅区相继建成。“九五”期间,按照城区“南、中、北”三片规划布局目标体系,住宅建设开始向成片开发和提高整体质量的方向发展,上海万里城、中远两湾城超大型居住区建设启动,住宅建设不断加快,累计竣工住宅723.69万平方米,整体质量不断提高。为进一步从环保、生态、科技和使用功能等方面全面提高新建住宅整体质量水平,提升住宅产业在区域经济发展中的贡献度,使之与区域经济、社会发展相协调,根据区域功能定位,“十五”期间,继续完善和明确住宅建设空间布局。 南片为中山北路环线内的居住区,以苏州河沿线和长寿地区为主,计划住宅竣工建筑面积300万平方米,形成中高档住宅区和苏州河为核心的绿色休闲带,展示城区新形象;中片为中山北路以西、真北路以东地区,计划竣工住宅建筑面积150万平方米,完善社区综合服务配套体系,建设与原有成熟居住区曹杨、长风、甘泉和宜川等地区相衔接的优美环境,体现安居乐业;北片为真北路以西地区,以长征新城和桃浦地区为主,计划竣工住宅建筑面积250万平方米,形成大型住宅聚集地,体现新区建设、市场群落、基础设施和公建配套同步实施的特点。

根据住宅建设布局,重点开发“一线、两区、五城”住宅建设项目。“一线”即苏州河沿线,充分发挥苏州河水资源的优势,把岸线两侧建成绿色生态走廊,主要项目有秋水云庐、河滨围城、半岛花园、上海苏堤春晓名苑、水岸茗苑、上海知音苑、水岸豪庭、大华清水湾花园、建德花园、河滨香景园等;“两区”即长寿地区和桃浦地区。长寿地区定位绿色商住街,已建成和在建的主要住宅项目有音乐广场、常德名园、西部俊园、光明城市公寓、上青佳园、宝华新苑、长寿大厦等。桃浦地区最具有发展空间和潜力,主要依托外环生态林带和乡村自然水园体系,建设水景住宅和中高档独立、联体别墅,主要项目有紫藤苑,紫荆苑、白丽苑、迎春苑、缨花苑、绿春苑、雪松苑、桃浦新家园、莲花公寓、山茶苑、石榴苑、昆仑花苑、秀樟苑、东渡远景别墅、复地太阳城别墅、阳光建华城等;“五城”即上海万里城、中远两湾城、绿地世纪城、长征新城、新湖明珠城。上海万里城是上海市四大示范居住区之一,1997年开工建设,计划2007年全面建成跨世纪大型居住区。中远两湾城是上海市中心城区旧区改造的典范,1998年正式奠基,计划2007年基本建成生态居住区。 绿地世纪城是区境内规模仅次于中远两湾城的旧区改造项目,2000~2003年,一至三期工程先后开工建设,全部建成后将成为中高档的成熟社区。长征新城将建成综合性的超大型社区,居住区配套侧重于居民生活中心、大型公共绿地、社区服务中心和地区医疗中心,已建和在建的主要住宅项目有真源小区、金沙雅园、万景花园、上海豪园、祥和家园、祥和名邸等,全部建成后将成为城中城。新湖明珠城是区境内大型旧区改造项目,一期工程于2002年开工。

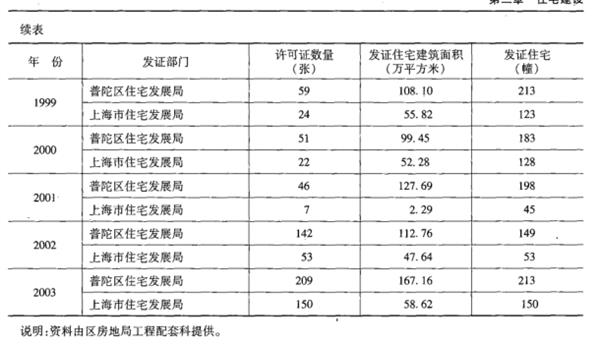

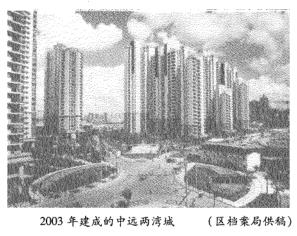

二、新建住宅总量

1991年起,区内新建住宅数量持续增长,建设规模不断扩大。住宅施工建筑面积从1991年的132.14万平方米上升到2003年的755.08万平方米。住宅竣工建筑面积从1991年的78.88万平方米上升到2003年的223.24万平方米,增长1.83倍,1996年首次突破100万平方米,2003年突破200万平方米。至2003年,全区累计竣工住宅1619.53万平方米。全区人均居住面积15.20平方米,是1991年的6.48平方米的2.35倍。

第四节 新建住宅类别

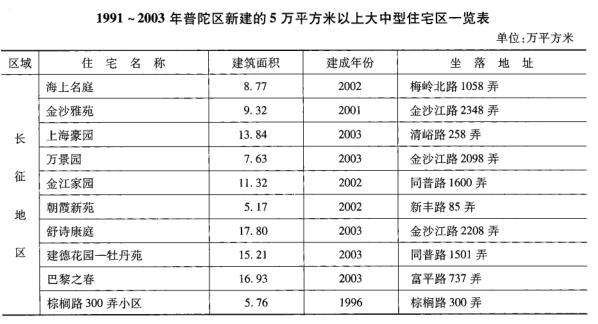

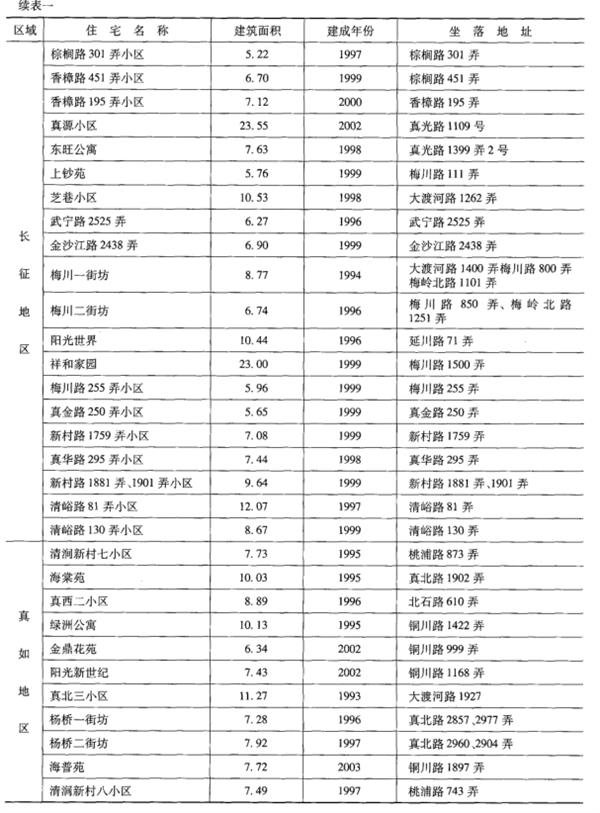

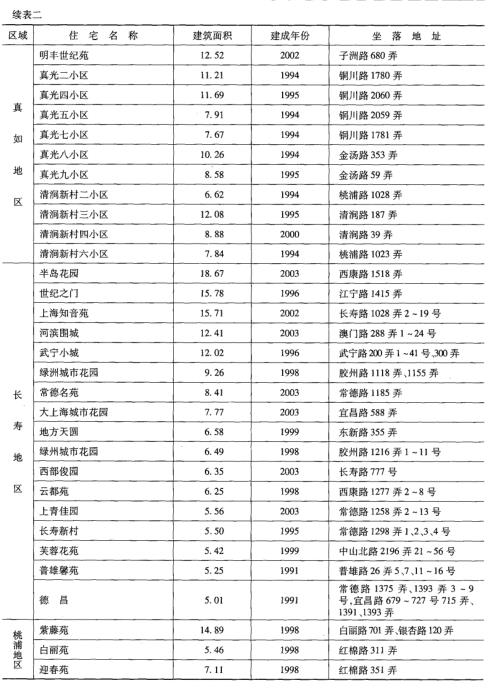

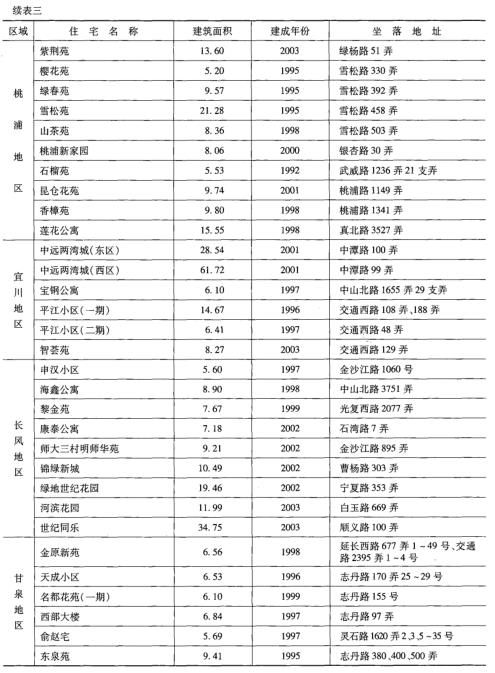

1991~2003年,区内新建5万平方米以上大中型居住区115个,总建筑面积1162.42万平方米。新建别墅 143幢,总建筑面积10.34万平方米。新建高层住宅633幢,总建筑面积823.45万平方米。

一、大中型住宅

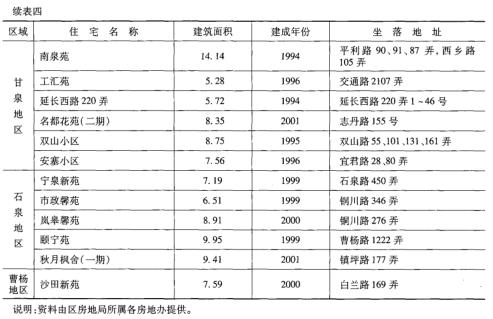

1991~2003年,区内新建住宅由零星开发向成片开发的方向发展,先后建成5万平方米以上的大中型住宅区115个,总建筑面积1162.42万平方米,占13年全区竣工住宅总量的71.78%,其中,10万平方米以上的新建居住区35个,建筑面积731.97万平方米。5万平方米以上大中型住宅区分布在区境内9个街道、镇辖区范围内,主要集中在长征、真如、长寿、桃浦、宜川、长风地区。其中,长征地区30个,建筑面积296.89万平方米;真如地区22个,建筑面积197.49万平方米;长寿地区17个,建筑面积152.44万平方米;桃浦地区13个,建筑面积134.15万平方米;宜川地区6个,建筑面积125.71万平方米;长风地区9个,建筑面积115.25万平方米;甘泉地区12个,建筑面积90.93万平方米;石泉地区5个,建筑面积41.97万平方米;曹杨地区1个,建筑面积7.59万平方米。新建的大中型住宅区具有规划领先、配套齐全、交通便捷、科技含量较高的特点。

长寿新村 长寿新村原名药水弄,位于西康路以西,南接新华北里和原上棉一厂,西北至苏州河,总占地面积10.6公顷。1985年7月1日破土动工,1995年11月全面建成。总建筑面积29万平方米,其中,住宅建筑面积27.14万平方米(高层建筑面积16.54万平方米),公共建筑面积1.86万平方米,绿地覆盖率12.24%。居住总户数为4079户,总居住人口1.55万人。

经过10年建设,昔日的药水弄已被高楼大厦取代。居住区内公共设施齐全、交通方便、环境优美。在改建中,为体现党和政府的民族宗教政策,将原清真寺纳入改建规划,建筑面积由342平方米扩大为1081平方米。改建后的沪西清真寺是一座具有典型伊斯兰建筑风格,结合现代空间处理手法的新伊斯兰教寺院,在新建住宅群体中显示出独特的风格。长寿新村由上海中环投资开发(集团)有限公司投资开发,华东建筑设计研究院设计,福建省建筑工程公司、无锡市建筑工程公司、上海市住宅建设一公司、普陀区住宅建筑工程公司等单位施工。区房产管理局承担了住宅区内的绿化施工。

甘泉北块居住区 甘泉新村北块居住区是上海市“七五”期间规划新建的24个中心城区住宅新村之一,位于区内西北部,北起沪太路,南沿新村路,西至灵石路,东临志丹路,总用地面积47.62公顷。1987年3月破土动工,先后建成北街坊、南街坊、东街坊和中心区4 个相对独立自成一体的住宅区。是中环集团开发建设的第一个生态居住区。1995年11月,全面建成,总建筑面积46万平方米,其中住宅建筑面积39万平方米(高层建筑面积8.17万平方米),公共建筑面积7万平方米,绿地覆盖率40%,总居住人口2.6万人。按照上海市中心城区住宅新村规划和设计标准开发建设的甘泉新村北块居住区,在“统一规划、综合开发、配套建设”的方针指导下,采用先地下后地上、住宅和公建配套同步建设的要求进行,竣工一个街坊,使用一个街坊,绿化一个街坊,形成住宅新颖、群体协调、配套齐全、环境优美、居住安全、交通方便的新型居住区。1991年,获城乡建设部颁发的全国建筑优秀设计三等奖,上海市居住区规划、设计、建设一等奖,上海市住宅建设实事立功竞赛优胜街坊奖,1995年,获90年代上海市十大新景观“最佳居住环境奖”。甘泉新村北块居住区以其建筑设计、整体布局、绿化环境俱佳的独特魅力,成为上海市独树一帜的第一批新型住宅新村之一。

上海万里城 上海万里城是市政府为提高上海住宅建设整体质量水平而确定的跨世纪四大示范居住区之一,位于区境内西北部,东起交暨路,南沿交通路,西接真南路、真北路,北至桃浦镇金光村及宝山区大华地区。原为长征镇万里村和横港村村民居住的宅基地,环境低劣,交通不便,配套不全,治安不好。为改变该地区的落后面貌,1997年,按照市政府《关于批转市建委、市住宅发展局拟订的上海市开发建设示范居住区实施纲要的通知》,区政府建立上海万里城开发建设领导小组和专家组,按照高起点、高标准、高质量的原则,规划把上海万里城建成跨世纪的和面向高、中、低不同层次住户需求的大型居住区。总占地面积216.55公顷,总建筑面积达257.71万平方米,其中公建建筑面积54.87万平方米,住宅建筑面积202.84万平方米,居住户数1.77万户,居住人口约5.29万人。整个居住区分成3个居住小区,总投资116亿元。1997年6月17日开工建设。至2003年,已竣工住宅建筑面积80.28万平方米,商品房销售建筑面积69万平方米(其中11万平方米用于村民动迁回搬)。

1997~2003年,上海万里城先后获全国跨世纪住宅小区方案竞赛优秀奖、新中国50周年上海最佳住宅小区大奖、万里城一巴黎之春第二届全国优秀社区环境质量奖、国家生态园林家园规划设计金奖等称号。中环集团开发建设,总体规划由法国夏氏设计事务所担纲(由境内外7家设计单位竞标所得),华东建筑设计研究院等境内外8家设计单位具体设计。上海沪众建筑工程有限公司、上海五环建设工程有限公司、浙江东海工程建设总承包公司等11家施工单位参与建设。

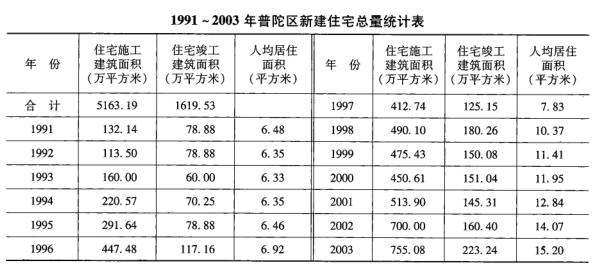

中远两湾城 中远两湾城地块原是区境内“两湾一宅”(潘家湾、潭子湾、王家宅)危棚简屋密集地区,是内环线内最大的旧区改造地块,位于恒丰路斜拉桥以西,光复西路以东,苏州河以北,内环高架以南,总占地面积49.5公顷,总建筑面积160万平方米,总投资约67亿元,共分五期建设。1999年7月开工建设,至2003年,一至三期工程已竣工住宅建筑面积84.67万平方米,全面竣工后,将成为上海市内环线内规模最大的生态居住园区。

中远两湾城总体规划利用地块的自然形态和交通便捷、亲水资源等特点,突破传统的组团概念,以“大梳大密”的手法,将居住区内30多幢大板式、板式、点式及台阶式联体住宅组合成6个住宅群体带,构成北高南低,沿苏州河方向层层跌落的建筑格局。居住区房型有20多种,户户朝南,多数住宅设计三个阳台,客厅宽度达4.2~4.6米,从一房一厅到四房二厅,从错层到跃层,满足各层次住户的需求。居住区设计三大主题绿化空间,建筑面积6万平方米的中央环岛公园、主题广场和富有江南特色的园林径园;建设滨河绿化带(1.8公里长、16米宽)、中潭路林荫大道(600米长、24米宽)、小区北面环城绿化隔离带(1800米长、15米宽)三条绿化带,每一处景观赋予独特的功能和视角。居住区配置三级商配设施、娱乐、健身、游泳池、老年人活动中心,1所九年一贯制民办学校和3所高标准幼托。居住区内外交通便捷,提供宽带上网、一卡通自动安保门禁系统和停车库程控系统等现代化通信和物业管理服务。充分运用可视化访客对讲机和智能化系统、大水量分质供水系统、新型墙体材料应用技术、居室隔热和隔音技术、有机垃圾生化处理、户式中央空调系统等成果。

2000~2003年,中远两湾城先后获“创新风暴”全国优秀住宅社区环境金奖、首届全国新世纪人居经典小区方案竞赛规划环境金奖、上海市“四高”优秀小区、上海市建设工程“白玉兰奖”等称号。总体规划由现代设计集团担纲,特邀美国著名专业景观设计公司泛亚易道公司进行景观设计,上海中远三林置业集团有限公司、中远发展股份有限公司、上海中远两湾置业发展有限公司投资开发,上海中远建设总承包有限公司施工。

绿地世纪城 绿地世纪城地块原是旧区改造项目,位于区境内白玉路东南,曹杨路以西,苏州河隆德路以北,总占地面积25.07公颂,总建筑面积86.2万平方米,其中地上建筑面积84.60万平方米,住宅建筑面积79.6万平方米,绿地率41.3%,集中绿地面积4.83万平方米,总投资30亿元,共分4期开发。上海春天(一期)用地面积5.80万公颂,建筑面积19万平方米,2000年12月开工,2002年5月竣工;世纪同乐(二期)用地面积9.86公顷,总建筑面积33.5万平方米,2001年10月开工,计划2005年3月竣工;绿地世家(三期)用地面积3.80公顷,总建筑面积13.7万平方米,2002年3月开工,计划2004年7月竣工。

该项目由绿地集团和上海新龙基企业发展有限公司投资,上海绿地新龙基置业有限公司开发,上海船舶工业第九设计院、上海中房设计研究院设计,浙江国泰建设集团有限公司、浙江中联建设集团有限公司等单位参与设计和施工。

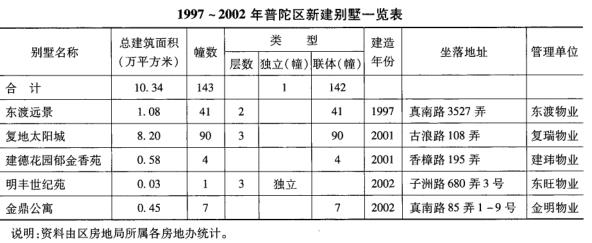

二、别墅

1991~1996年,区内住宅建设主要建造多层和高层住宅。1997年以来,先后建造别墅143幢(已纳入物业管理),总建筑面积10.34万平方米。其中,独立别墅1幢,联体别墅142幢。

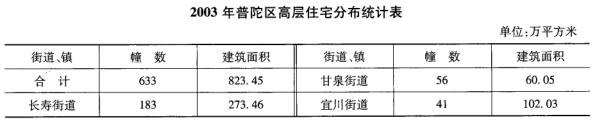

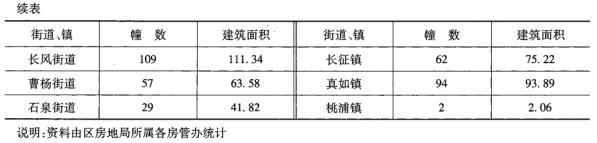

三、高层住宅

1990年前,区内8层以上的高层住宅共建造77幢。1991年起,高层住宅建设发展迅猛,大幅上升。至2003年,共新建高层住宅633幢,总建筑面积823.45万平方米,占13年全区新建住宅总量50.84%。位于普雄路的逸流公寓楼层高34层,高度128米,是区境内最高的高层住宅。

第五节 创优活动

一、创建完整街坊

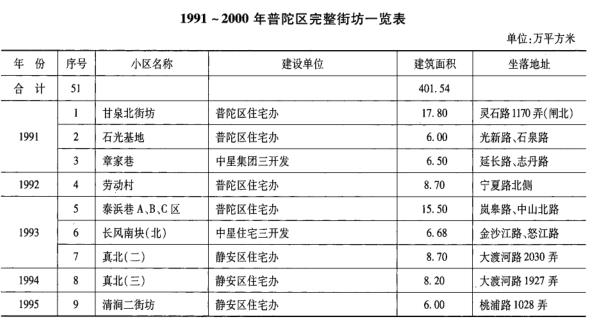

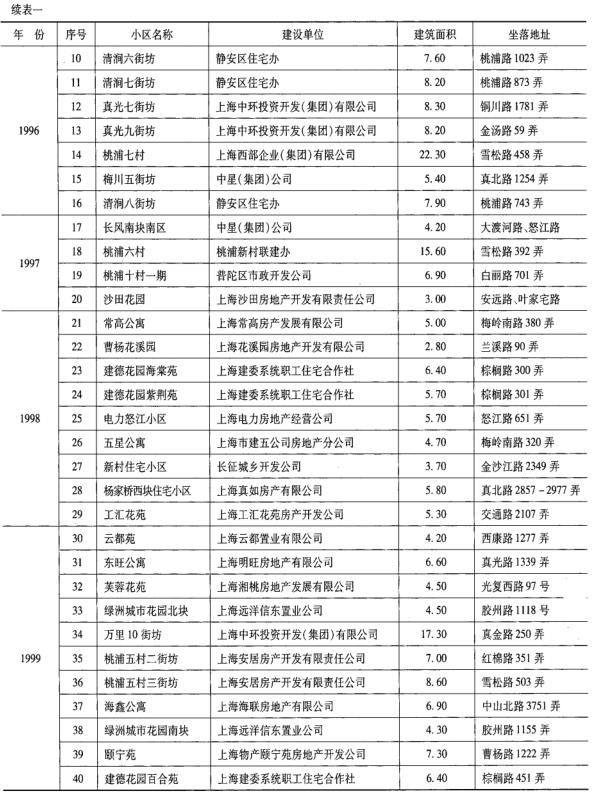

完整街坊,是指新建住宅组团内各分项批准的小区规划和有关专业规划及设计要求全部建成,各项市政公用基础设施和公建配套齐全,符合上海市完整街坊的审核标准,经上海市住宅发展局复审认定的新建住宅组团(简称完整街坊),统一颁发上海市新建住宅完整街坊合格证书。

1991~1994年,区内先后建成甘泉北街坊等7个完整街坊。1995年,在全面建成长寿新村、甘泉北块两个大型小区后,随着住宅建设形势的发展,市、区住宅发展局(署)坚持把创建完整街坊作为提高住宅整体质量的突破口,精心规划,精心组织,精心施工,使完整街坊市政和公用设施、公建配套、环境景观、绿化建设等整体环境质量明显提高。至2000年,共建成配套齐全的完整街坊51个,总建筑面积401.54万平方米。

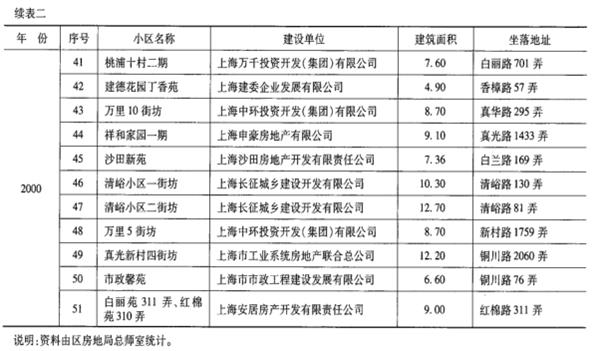

二、创建“四高”优秀小区

“四高”优秀小区,是指高起点规划、高水平设计、高质量施工、高标准管理,在上海中心城区范围内开发建设的,以内环线以内以及沿内环线外侧附近地区为主,建设规模为总建筑面积不低于5万平方米的组团或住宅小区。

2000年4月20日,市住宅发展局下发《关于推进“四高”小区开发建设的意见》,对“四高”优秀小区的主要指标、科技含量、申报程序和管理予以规定。市住宅发展局负责指导,区住宅发展局(署)组织审核、检查,经市、区联合验收合格后命名。

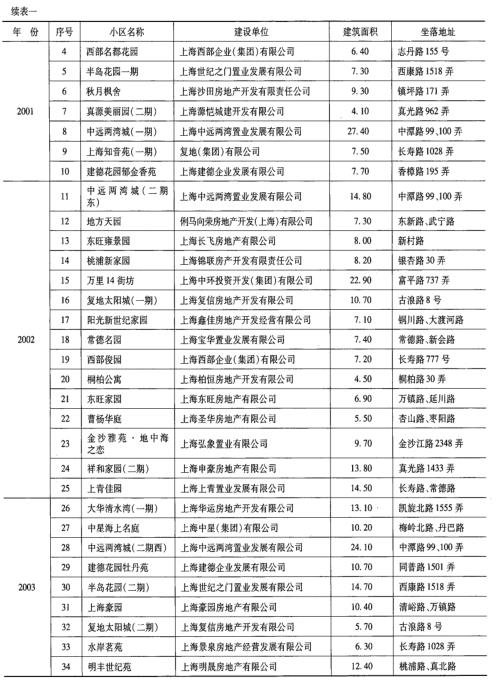

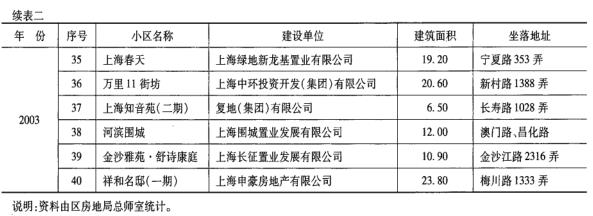

2000年,区内开始组织创建“四高”优秀小区活动。2001年,正式开展申报、审核、验收和命名。至2003年,共审核合格命名的“四高”优秀小区40个,总建筑面积440.30万平方米,占13年全区新建竣工住宅的27.2%。建成后的“四高”优秀小区具有规划超前、环境优美、房型新颖、配套齐全、智能化程度较高的特点,以上海万里城、中远两湾城、祥和名邸、大华清水湾、金沙雅苑·舒诗康庭为代表的一批“四高”优秀小区,体现区内住宅建设的最高水平。

祥和名邸(一期) 位于区内长征新城中心地段,真光路以西、梅川路以南、万镇路以东,虬江河以北。2002年4月,被国家建设部列为上海市创建国家康居示范工程小区之一。其中一期(301~310号楼)工程项目由29幢小高层组成,住宅建筑面积23.8万平方米。绿地面积4.89万平方米,绿地率53.68%。2001年6月开工,2003年11月竣工。工程质量一次合格率100%。小区规划布局合理,建筑空间组合注重立面转折和高低错落,建筑高度由南向北逐渐提升,长约700多米的浜河贯穿小区。住宅区内广泛裁植具有海派特色的白玉兰。道路系统简洁流畅,地下停车库3.2万平方米,车位率70%。推广“四新”技术集成运用,采用全装修、智能化、分质供水、中水回用、箱式变压器、户室中央空调、太阳能等“四新”技术。上海申豪房地产有限公司投资开发。2003年11月,一期住宅通过“四高”优秀小区验收。

大华清水湾(一期) 东临苏洲河、西至凯旋路,北到宁夏路,由4幢高层、3幢小高层和2座商场组成。占地面积4.91万平方米,总建筑面积13.10万平方米。其中住宅建筑面积10.53万平方米。绿地面积2.33万平方米,绿地率47.5%。2000年11月开工,2002年8月竣工。工程质量一次合格率100%。一期住宅基地呈三角形,内辟儿童游戏区。环境绿化配置结合独特港湾与超长河岸线的自然资源优势,设置亲水平台和游艇码头,小区分为现代西式园林、古典园林、南方现代园林和海派园林等景区。小区内推广“四新”技术集成运用,配置智能化设备,周界报警系统、闭路电视监控系统、无线巡更系统、访客对讲系统、家庭报警系统。小区由上海华运房地产开发有限公司开发建设。该项目获2003年第三届“上海市优秀住宅”评选优秀房型奖和两幢单体白玉兰奖。

金沙雅苑·舒诗康庭 位于长征新城,由金沙江路、祁连山路、清峪路、吉镇路、围合而成,由9幢多层和7幢高层组成。占地面积6.53万平方米,总建筑面积10.9万平方米,其中,地上建筑面积10.74万平方米。绿地率41%。2001年1月开工,2003年10月竣工。工程质量一次合格率100%。小区设计结合长带形状的地形特点,绿化布局采用由线型集中绿化和组团绿化串联成轴,贯穿整个小区,道路布局采用人车分流。小区内配置智能化设备、备置周界防范红外线报警系统、摄像监视系统、一卡通非接触式门禁控制系统、保安巡更系统、导入电话网、有线电视网和高速宽带网等。小区建筑采用新型墙体材料,人行道铺设花岗岩、清石板,降低了噪声。小区由上海长征置业发展有限公司开发建设,机械工业部第四设计研究院上海分院设计,上海新马建设工程发展有限公司施工。在2003年第三届上海市优秀住宅评选中获优秀住宅银奖。

三、优秀住宅评选

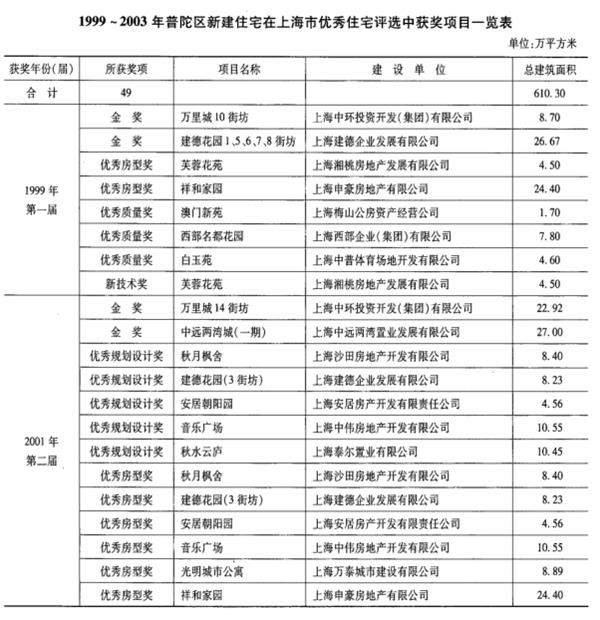

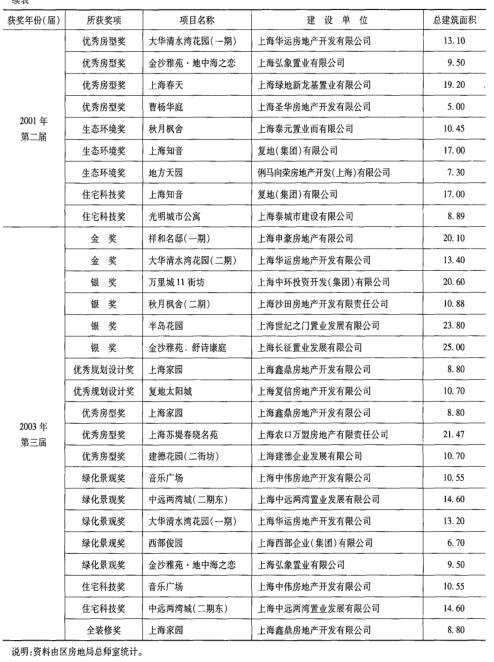

1999年,上海市优秀住宅首次开展评选(两年评选一次),由市、区住宅发展局组织实施,通过申报、验收和专家评审等程序,经综合评审后授予上海市优秀住宅称号。在三届评选中,区内共有35个新建楼盘荣获49个奖项,总建筑面积610.30万平方米。其中6个金奖、4个银奖、39个各类单项奖。金奖总数在全市各区、县排名第一,所获奖项占全市奖项总数(375个)的13.07%。

第一届参评和获奖项目,大多是1998~1999年开发的楼盘。参评楼盘中获8个奖项(包括2个金奖),建筑面积82.87万平方米。其特点注重合理规划、适用房型、优良品质,新技术应用处于起步阶段;第二届参评和获奖项目,大多是2000~2001年开发的楼盘。参评楼盘中获22个奖项(包括2个金奖),建筑面积264.68万平方米。其特点注重理念创新、环境优化和科技进步;第三届参评和获奖项目,大多是2002~2003年开发的楼盘。参评楼盘中获19个奖项(包括2个金奖,4个银奖),建筑面积262.75万平方米。其特点注重健康、环保、舒适,小区环境、绿化建设、科技成果应用和全装修推广有突破性进展。

第六节 住宅产业现代化

住宅产业现代化的推进工作从1996年开始。1996~1999年,上海成为全国12个住宅产业现代化试点城市之一,以提高住宅小区规划设计和工程质量为重点,逐步推广“四新”(新技术,新材料,新工艺,新设备)成果;1999~2001年,以国务院颁布《关于推进住宅产业现代化,提高住宅质量若干意见》为标准,推广一批“四新”成果,建立推进住宅产业现代化的管理机制。2001年,根据市政府批转的《上海市住宅产业现代化发展“十五”计划纲要》,区政府召开普陀区推进住宅产业现代化工作会议,制订区境内推进住宅产业现代化实施计划,以全面提高住宅整体质量和建立、完善住宅产业现代化体系为目标,以推进新建住宅全装修和创建“四新”成果集成应用为切入点,不断提升住宅科技含量和产业化程度,进一步全面提高新建住宅整体质量水平,促进房地产业持续、健康发展。

2001年,区内推进住宅产业现代化正式启动,推行新建住宅全装修,规划全装修试点项目17个,6941套,总建筑面积75.38万平方米。至2003年,全装修竣工项目11个,4066套,总建筑面积43.72万平方米;在建全装修项目6个,2875套,总建筑面积31.66万平方米。申报新建住宅智能化小区项目14个,总建筑面积232.8万平方米,其中上海知音苑通过验收挂牌,上海家园、新湖明珠城(一期)、苏堤春晓名苑、祥和名邸(一期)、圣骊澳门苑、大华清水湾花园(二期)、秋月枫舍(二期)、象源丽都等8个项目通过评审;创建新建住宅“四新”成果集成应用小区9个,总建筑面积149万平方米。2001~2003年,区内住宅产业现代化推进工作取得初步成效,住宅建设运用现代科学技术,通过优化资源配置,向高生产率、高整体质量、低资源消耗、低环境影响、节能省地方向发展。