第十章 特殊教育 社区教育 青少年保护工作

1991~2003 年,为社会稳定,促进地区精神文明建设,探索、构建每个公民享受教育,终身学习的大教育观机制,区委、区政府和区教育局加大对特殊教育学校、社区教育学校、校外教育场所的资金投入,以及校舍、人员的支持,形成学校教育、家庭教育和社会教育有机结合的格局。

第一节 特 殊 教 育

普陀区有特殊教育学校3所:聋哑学校、启星学校和澄源中学。

一、聋哑学校

1966年5 月创建,校址白玉路曹家村54 号。1991年,有12 个教学班,学生130 人,教工17人,专任教师14人。1991~1999 年,共招收学生800 人。学校设聋哑班和辅读班,招收区内听力和智力障碍学生。学制为九年一贯制。由聋哑和智障学生组成的“星星志愿者服务队”,赢得了社会的广泛好评,获上海市优秀中学生志愿者服务队称号。学校每年举行优化课堂教学活动,教师的教学水平和学校的教学质量得到市特教专家和有关学校老师的肯定。1996 年,青年教师郭海瑛被市教委党委授予上海市塑造心灵的好老师称号,受到市领导的接见。上海教育电视台为其拍摄专题片《海瑛情结》。1997 年,学校附设初职班,招收对象为普通学校学习有困难的学生。 学校特邀高级烹调师、点心师辅导学生学习烹调、点心、食品雕刻等技能,并在白玉兰小吃、长江饭店、航空饭店等建立见习、实习基地。1999年6 月,聋哑学校撤销。

二、启星学校

创办于1982 年,原名普陀区辅读学校,设于光新路二小内。 1991年,校址光新路194 号,占地2709平方米,建筑面积1385平方米。有班级9 个,中轻度智障学生82 人。设有康复室、家政室、烹饪室、缝纫室等专用室。1997 年,迁至石泉路201号,区教育局投入近500 万元资金进行改建和设备更新,更名为普陀区启星学校,成为普陀区智力残障儿童接受九年义务教育的中心校。改建后,学校占地4944 平方米,建筑面积4615 平方米,绿化面积300 平方米,有22 间教室,并设置16间教学辅助专用室。 每间教室均铺设木制地板,配备闭路电视系统、电脑、投影仪以及网络设施等现代化教学设备。 2003 年,有23个班级,247 名中重度智障学生。有教职工59人,其中35 岁以下青年教师占62%,大专以上学历占58.3%,小学高级教师占54.2%。

2001年,学校“游戏与中重度智障学生的学习研究”课题研究,获国家教委颁发的“九年义务教育——学会学习子课题研究”二等奖。 2002 年,学校成为华东师大教育科研实验基地。 2003 年9 月,有17 篇论文在首届特殊教育论文评选中获全国一、二、三等奖。同年,教师的爱生事迹被区教育党工委汇编进《爱是最美丽的》,成为全区师德教育的读本。启星学校获2001~2003 年度上海市劳模先进集体提名奖。

三、澄源中学

创办于 1960 年6 月,原名上海市普陀区工读学校,校址中山北路 2165 弄 12 号甲。1993 年 11月8 日,更名为上海市澄源中学。1994 年6 月,迁至岚皋路597 号,占地2000 平方米,建筑面积3400 平方米。2003年,迁至延长西路661号,占地6667平方米,建筑面积5000平方米。学校招生对象主要是有不良行为的工读生和行为有偏差、学习有困难、心理有障碍、家庭教育有问题的初中学生。2001年,学校课题组的科研论文《问题学生成长危机个案分析与研究》,获第三届“健康杯”全国中小学心理健康教育优秀成果一等奖。

2003年,有8个班级,在册学生436人,其中在校生120 人,校外帮教生316 人。有教职工58人,其中高级教师2 人,中级教师31人,大学本科学历的教师占57%,教师平均年龄45 岁。是年,78名初三毕业学生中,除1名办理大年龄退学手续外,74 名学生分别被各类技、职校所录取,3 名学生考人美术中专。同年10 月,区教育局将学校教师撰写的帮教个案编辑出版《让每个学生健康成长》,并召开现场研讨会进行推广。澄源中学曾获市综合治理先进单位称号。

第二节 社 区 教 育

1985 年,《中共中央关于教育体制改革的决定》发布后,区社区教育逐步开展,各中小学、幼儿园探索改变封闭的办学模式,使学校教育、家庭教育和社会教育有机结合,提高了办学水平,同时促进地区的精神文明建设。

1990 年4 月,成立区社区教育委员会(简称区社教委),下设办公室,配备专职干部4 人。 全区形成由区、街道、镇和学校组成的社区教育三级网络,实现以区社教委作宏观指导,街道、镇社教委为中心和学校社教委为重要补充的组织形式。

一、社区学校

1991年初,真如镇社区教育委员会建立上海市第一所“没有围墙”的学校——真如镇社区教育学校。1993 年8月,更名为真如镇社区教育培训中心。1992 年,普陀区社区教育委员会被评为全国家庭教育先进集体。1993 年3月,东新村街道建立东新社区教育学院。 此后,桃浦社区学校、曹安社区学校等相继建立。2001年12 月,根据市教委、市文明办、市民政局下发的《关于加强上海市社区教育工作的意见》,成立普陀区社区学校工作联席会议,下设办公室,办公室设在区教育局。

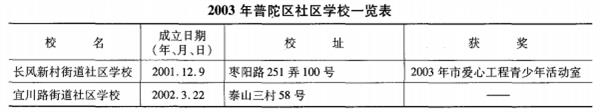

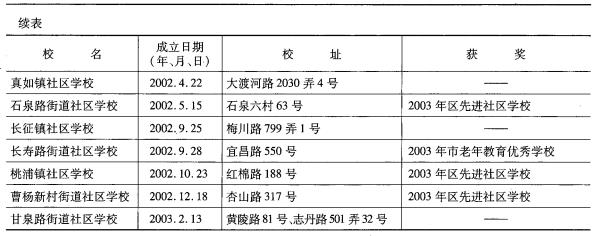

同年12 月29 日,区教育局提供原长风二小校舍给街道,长风新村街道率先在全区挂牌成立社区学校。2002 年初,区教育局把占地29882 平方米,建筑面积20262 平方米的9 所学校的校舍及场地提供给街道、镇用于举办社区学校(产权仍属于区教育局)。

2003年,区教育局为健全社区学校,抽调9名中学校长分别到9所社区学校担任常务副校长,主持日常工作。同年,培训45名教师,分别到各街道社区学校参与办学,发挥骨干作用。 各社区学校根据居民的不同需求,开设电脑、舞蹈、英语、汉语拼音、拳操、钢琴、剪纸、声乐等20 ~30个班,全天候向居民开放。2003年2月25 日,长风社区学校被市爱心基金会授予市爱心工程青少年活动室。

二、学习型社区创建

1996年,真如镇提出“形成真如古镇学习化社区的大目标”。 1997年,长寿路街道提出“努力把长寿路街道建成学习化新社区”的奋斗目标。 同年,区社教办被评为上海市社区教育先进集体。1999 年,真如镇制订《真如镇创建学习化社区十年行动规划》、 《真如镇营建学习化社区三年规划》,长寿路街道制订《长寿路街道建设学习化社会三年规划》,进一步推进全区的社区教育工作。同年,宜川、曹杨、长风、石泉街道等也相继制订规划、组织培训,开展各种创建活动。2000 年1月,普陀区第三次教育工作会议召开,区委副书记陈先国提出“要建立并完善学习化社区运行体制,认真总结推广学习化社区的做法、经验”。同年11月,真如镇和长寿路街道被市教委列为上海市首批学习化社区实验基地。

第三节 青少年保护工作

一、运行机制

1991年,区青少年保护委员会(简称区青保委)下有18个青保委员单位和9 个街镇社区青保委。区青保委主任由分管副区长担任,街道、镇青保委主任由分管领导担任,区青少年保护办公室(简称区青保办)由教育部门派出的中学校级干部和公安部门委派的干部组成,体现区青少年保护机构的政府行为。1998年起,区青少年保护工作逐步形成“政府挂帅,以学校家庭为基础,社区为依托,司法和行政执法为后盾,社会各方齐抓共管”的良性运行机制,巩固了区、街镇、学校和居(村)委三级青保工作网络。

2000 年、2003 年,区青保办先后制订和修订《普陀区青少年保护委员会委员单位职责》,切实发挥国家机关的作用,使政府行为落到实处。各街道也相应制订和修订青保委员单位的具体职责,使青保工作的运行机制有了保障。

二、 法制宣传

1991年起,区青保办重视青少年法律法规的宣传教育,坚持在“五有”、“三度”上下功夫,即有领导、有组织、有步骤、有计划、有层次地加大宣传的广度、深度和力度,每年的法制宣传活动分别在社区和学校举行。

2001~2003年,举办三届主题分别为“预防未成年人犯罪,人人有责”、“维护未成年人合法权益,加强未成年人自我保护”、“帮助未成年入学会依法维权”的宣传月活动。 通过板报展示、发放资料、举办各类论坛、组织竞赛、文艺演出、宣传咨询、专题讲座等多种形式的宣传,全区有178万余人次受到青少年保护法的教育。

三、学校周边环境综合治理

1991年起,区青保办协调文化、工商、城管、公安部门和街镇社区联手整治学校周边环境和文化娱乐场所。2001年,根据市教委、市公安局、市劳动和社会保障局《关于实行中小学和中等职业技术学校治安责任人及校外治安辅导员制度的通知》,各校确立学校治安责任人,公安部门派出113名校外治安辅导员,做到分工包干,责任到人。校外治安辅导员开展法制辅导,协同学校做好校园周边治安环境整治,帮教不良行为学生。2001年8月,区政府命名区青少年活动中心、区鲁汇青少年社会实践基地、古越龙山普陀体育馆、普陀体育中心、区少儿图书馆、长风大洋海底世界、沪西工人文化宫等17个单位为青少年学生活动场所,在寒暑假和课余开展文化、体育、科普等各项活动。2003年,由区综治委、区青保办组成学校周边治安综合治理工作领导小组及其办公室(设在区青保办),各街道、镇也相应建立领导小组,形成长效管理机制,使区未成年人的刑事案发率比上年下降68%,刑事犯罪为零。

四、维护青少年合法权益

1991年起,区青保办先后会同教育、民政、卫生、司法等部门和街道、镇共同做好帮困助学、逃学逃夜、流生、伤害事故处理等工作,切实维护青少年受教育权、生命健康权、生存生活权,维护少年被告人的合法权益。

2000 年起,区青保办协调民政部门落实孤儿生活救济和节日慰问103 人次。2001~2002 年,区青保办组织市慈善基金会专刊、明信片义卖活动,并将5. 7万元义卖反馈款为43名家境困难、品学兼优的学生提供助学金。2002~2003年,区青保办会同区教育局制订《关于进一步贯彻实施(上海市中小学校学生伤害事故处理条例)的若干意见》,共同依法处理中小学校学生伤害事故35 起。区青保办通过市爱心基金会为23 名父(母)刑事拘留,家庭经济困难的学生获得助学款1. 07 万元。1999~2003 年,区青保办、区老干部局、区教育局组织离休干部与56 人次品学兼优、家境困难的学生签约,帮困结对。

五、预防和控制未成年人违法犯罪

1991年起,预防和控制未成年人违法犯罪是行使政府青保职能的重要工作,在社区和学校开设的家长学校、创建学习型家庭中将“青保‘两法一条例’”作为必学内容。区青保办每月从公安部门抄录刑事作案情况,召开研讨会,共同分析作案态势,发出《刑事案发通知书》,及时掌握流生、长旷生动态,会同社区和学校做好控制、帮教工作。1999 年,协调区教育局制订和修订《关于坚决杜绝学生辍学和严格控制大年龄退学的几点意见》。2002 年,澄源中学充实、调整领导班子,异地新建设备齐全的校舍,设立工读、托管和校外帮教等多方面的预控工作部门。2003 年,修订《普陀区不良行为未成年人帮教规范》,树立了宜川路街道“三结合关心小组”、骊山学校、上海信息技术学校等帮教先进典型。

1992~2003年,区青保办先后被评为上海市青少年保护工作先进集体、上海市青少年保护工作十佳集体和上海市社会治安综合治理先进集体。