第一节 传染病防治

一、疫情

1991~2003年,全区甲、乙类急性传染病总发病率在163.18/10万~404.85/10万之间,以1994年为最高,2003年最低。1998年起,连续6年逐年下降,且均低于全市总发病率。1991~2003年,甲、乙类传染病年均发病率由高到低依次为病毒性肝炎、淋病、痢疾、梅毒、霍乱、猩红热、伤寒、麻疹、HIV感染者、艾滋病、流脑、出血热及百日咳等。传染病死亡率除1995年最高为2.44/10万外,其余年份接近或低于全市传染病死亡率,其中有7年传染病死亡率为零。

二、防治

1991年起,辖区卫生防疫体系对急性传染病流行环节的重点单位及其环境进行持续的卫生监测。2003年,对幼托机构、工厂保健站、医疗卫生机构、一次性卫生用品生产企业、私人诊所等240家单位进行监测,监测样品35151件,合格率97.84%。区公共卫生及防疫部门做好蚊、蝇、鼠、嶂的监测和灭害的技术指导。

1991~2003年,急性传染病报告率、及时率均在99%以上,抽查传染病报告卡书写质量正确率和完整率均为100%,传染病终末病家消毒率97%~100%。2003年,对居住辖区内的13例“非典”疑似病人的17个疫点执行终末消毒,消毒面积5150平方米。

三、免疫接种

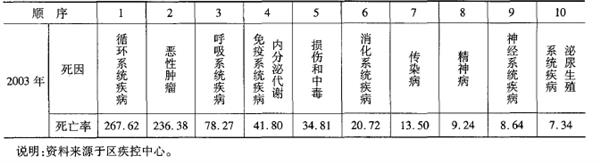

1991年起,区卫生防疫机构主要对7周岁及以下儿童进行卡介苗、脊髓灰质炎三价疫苗、百白破混合疫苗、麻疹疫苗和乙型肝炎疫苗的基础免疫,并间隔一定时间进行加强免疫。1994年,建立急性迟缓性麻痹病例监测网络。1996年,区疾控中心扩大非计划免疫疫苗的接种,有麻风腮疫苗和甲肝疫苗接种。1997年,进行肺炎疫苗和水痘疫苗的接种。1999年,建成麻疹和新生儿破伤风监测网络。2000年,开始接种b型流感嗜血杆菌疫苗。1991~2000年,“四苗”(详见下表)合格率98%以上。2001~2003年,“五苗”(四苗十乙肝疫苗)合格率85%以上;开展对百日咳、白喉、破伤风健康人群免疫水平的检测,抗体阳性率70%~85%。为保证疫苗质量,全区加强了冷链配套设备建设,冷链覆盖辖区100%人口的地区,并开展脊髓灰质炎疫苗和麻疹疫苗滴度检测以评价冷链管理质量。

四、传染性非典型肺炎的应急处置

2003年4月23日,区委召开紧急会议,区委书记周国雄主持会议,区委副书记、区长胡秉忠传达《上海市人民政府关于进一步加强传染性非典型肺炎防治工作的通知》。会议下发《关于进一步加强领导,落实措施,完善机制做好非典型肺炎防治工作的通知》。区政府成立防治“非典”指挥部,区卫生局成立“非典”防治办公室。

根据市卫生局的统一部署,由区疾控中心、监测点医院与其他医院组成“非典”疫情监测网络。区疾控中心制订《普陀区疾病预防控制中心预防和控制传染性非典型肺炎工作预案(试行)》,修订、健全防治“非典”的各项工作流程;建立健全涵盖全区的“非典”监测网络;实行疫情的“零报告”、“全报告”和“紧急报告”等制度。全区组建会诊专家队伍2支,负责辖区内医疗机构“非典”病人的临床会诊工作。各医疗机构设立发热门诊、专病观察病区,采取严密医学观察、隔离等措施。区卫生局投入390余万元,建成绿杨桥“非典”后备定点医院。区疾控中心加强流行病学调查,与各社区卫生服务中心一起建立社区专业防病队伍,并发动成立社区防病志愿者队伍,全面开展“非典”群防群治工作。是年5月8日,市政府第二号通告发布以后,共向来沪人员发放健康检测告知书5528份,返沪人员医学观察通知书6489份,免费提供体温计万余支,累计实施健康检测和医学观察91221人次,24小时内首次访视落实率接近100%。全区卫生系统利用电视媒体、黑板报、画廊等宣传阵地积极开展健康教育,普及防治知识,发放宣传资料30余种、70余万份。在社区、学校、工矿企业等开展宣传81场次,听讲者11. 75余万人次;接听专题热线电话5576人次。同年5月12日,上海市抗击“非典”一线人党新党员宣誓仪式和新党员座谈会在区人民医院举行,会议由市委组织部、市卫生局共同举办,市委、市政府领导出席会议,区人民医院护士于井子代表新党员发言。

2003年,全区“非典”病例为零。区内医疗机构先后发现疑似病例4例,留院观察病例21例,医学观察密切接触者30起397例,均得到排除。“非典”防控进入常态长效管理阶段。区卫生局及时总结经验,完善应急预案,调整管理网络,实施应急演练,提高应对突发公共卫生事件的应急处置能力。区中心医院“非典”防治综合部、区疾病预防控制中心被评为市卫生系统抗击“非典”先进集体,虞万晋、潘云堂、郭沪婴、吕寒静、周国铨、于为国、彭良普、严益民、叶军、朱国华、章晖、王丽琳、侍红、李月华14人被评为市卫生系统抗击“非典”模范工作者和先进个人。

2003年,全区“非典”病例为零。区内医疗机构先后发现疑似病例4例,留院观察病例21例,医学观察密切接触者30起397例,均得到排除。“非典”防控进入常态长效管理阶段。区卫生局及时总结经验,完善应急预案,调整管理网络,实施应急演练,提高应对突发公共卫生事件的应急处置能力。区中心医院“非典”防治综合部、区疾病预防控制中心被评为市卫生系统抗击“非典”先进集体,虞万晋、潘云堂、郭沪婴、吕寒静、周国铨、于为国、彭良普、严益民、叶军、朱国华、章晖、王丽琳、侍红、李月华14人被评为市卫生系统抗击“非典”模范工作者和先进个人。

第二节 卫生监测

一、食品卫生监测

1991年,全区有食品生产经营单位5368个,其中除市属单位72个,职工集体食堂548家外,绝大多数为个体饮食摊店等小规模的食品生产经营单位。1993年,区卫生防疫站成立卫生执法中队,对全区的食品实施卫生监督、监测工作,并依法行使行政处罚职能。1995年,9个街道医院成立卫生监督科,对所在街道、镇进行卫生监督。区卫生防疫站对食品生产经营单位的监督,年覆盖率100%。1997年,区卫生监督所成立,各街道医院卫生监督科相应成为卫生监督分所,食品卫生监督由注重最终产品抽检转向对食品生产经营全过程的监管。1991~2003年,对饮食食品从业人员预防性体检43.37万人次,体检率100%,查出“五病”(肺结核、伤寒、痢疾、肝炎、化脓性或渗出性皮肤病)4962人,调离率100%。全体从业人员接受食品卫生法规知识培训率100%。

1991~1993年,全区集体性食物中毒共发生6起,中毒人数231人。1994~2003年,无重大食物中毒记录。

1995年10月30日,《中华人民共和国食品卫生法》公布施行后,卫生主管部门先后组织开展“普康”行动15次、“蓝剑”行动9次、“卫监”行动20次、区市政办牵头的食品卫生专项整治行动25次。对严重违法单位予以罚款等行政处罚,对逾期不履行处罚的管理相对人,依法向法院申请强制执行。2003年,卫生部下发《食品安全行动计划》,全区开展“食品放心工程”专项活动,出动卫生监督执法人员400余人次,监督食品加工经营单位1200余户次,并对食品生产经营单位的法人进行法制培训。

二、饮水卫生监测

1991年,随着地域的扩大,辖区内水井数量也明显增加。1994年,全区有水井3000多只。1995年,建立高层建筑水箱基础档案。1996年,建设部、卫生部联合发布《生活饮用水卫生监督管理办法》,区卫生防疫部门加强对高层建筑水箱的卫生管理和监测,对两次供水的清洗和消毒人员进行每年一次的健康和卫生知识培训,体检率、培训率100%。对新竣工住宅楼的水箱进行清洗、消毒及卫生检测,经验收合格方可使用。至2003年,全区有水井1346只。1991~2003年,对自来水的管网水和高层建筑的水箱水做定时定点监测,合格率98%以上。水井消毒率100%,抽查消毒合格率90%以上。

三、环境卫生监测

公共场所卫生监测 1991年,有公共场所836户,从业人员5572人。2003年,有公共场所1660户,从业人员17712人。1993~1995年,从业人员预防性体检率在97.8%~99.2%。1996~2003年,体检率100%。公共场所卫生监测覆盖率100%。1991~1994年,监测合格率在90%以上。1995~2001年,监测合格率在97%以上。1995年,《上海市公共场所禁止吸烟暂行规定》实施,同年5月,对公共场所进行禁烟监督执法590户次,对违反《禁烟规定》的4个单位予以立案行政处罚。1994~1999年,对违反《公共场所卫生管理条例》行为作出行政处罚104起,罚款金额约2.3万元。

化妆品卫生监测 1991~2003年,全区化妆品生产厂家波动在7家~15家。区卫生防疫部门每年对生产厂家进行卫生监测、样品抽查,合格率100%。

建设工程预防性设计审核监测 1991~1997年,区卫生主管部门参与辖区建设规划及新建、改建、扩建工程的预防性设计审核审批共1313项。1999~2003年,共审核审批建设工程513项。

定期大气监测 1991~1997年,区卫生防疫部门每年按国家和市监测要求,完成定期大气监测工作。1998年以后,此项工作交由环境保护专职部门负责。

四、劳动卫生监测

1991~1996年,区内企业有600多家,区卫生防疫部门每年组织职业性健康体检和作业场所有害因素卫生监测,并健全职业病报告制度。1992年,高温作业人员体检率100%,接触有毒有害物质作业人员体检率95%以上。1993年,对48家粉尘作业工作的2198名工人进行职业体检,对204家工厂的10578人进行高温体检。1994年,共检测有毒有害作业工厂8家计263个作业点,覆盖率67.07%,其中主动粉尘检测覆盖率100%,毒物检测覆盖率65.91%,均超出市级规定指标。对违反《上海市工厂企业有毒有害作业卫生监督办法》的1家企业进行罚款处理。1996~1998年,对115家工厂企业进行监督执法检查,对其中违反《上海市职业病防治条理》的48家企业进行行政处罚,罚款金额7万余元。2003年,有工厂、企业753家,共有职工9.2万人,以中小型为主,其中重点职业危害的工厂企业约有530家,作业场所各种有害因素卫生监测合格率均明显上升,其中粉尘、毒物、物理卫生监测合格率分别达到98.08%、94.86%、65.79%,劳动卫生建档率100%。1991~2003年,共发生职业病517例,其中,职业性眼病214例,占41.39%;职业性皮肤病151例,占29.21%;急性职业中毒38例,占7.35%;慢性职业中毒20例,占3.87%;矽肺20例,占3.97%;职业中暑7例,占1.35%。

五、放射卫生监测

1991年,区卫生防疫站按照《放射线同位素与射线装置放射防护条例》,开设放射工作人员、放射防护专职人员及分管领导学习班。1992年,利用热释光测量仪为各单位承担个人放射剂量监测服务。1994年,组织全区医用X射线诊断放射卫生防护培训学习。1996年,开展创建放射卫生综合监督管理达标区活动。1997年,通过市卫生局验收。每年进行射线装置、外照射水平、工作人员健康和个人剂量的卫生监测。至2003年,全区共有放射单位37家,X光机114台,从事人员253人,其中医疗单位23所,X光机86台,从事人员217人;工厂14家,X光机28台,从事人员36人。

六、学校卫生监测

1991年,辖区内共有大、中、小学151所。根据国务院《学校卫生工作条例》,对112所学校进行卫生监督累计达392校次。中、小学视力不良率分别为63.94%和21.99%;龋齿率40.12%;沙眼患病率0.11%;蛔虫患病率4.19%;头虱感染率0.49%。1993年,对80所大、中、小学校7.36万名学生的学习环境、生活饮用水、饮食卫生等状况实施卫生监督,有效控制春季甲肝高峰。1994年,完成市卫生局规定的对“五中五小”7762名学生的健康体检和1392名学生的体格形态指标测试任务。学生卫生建档率100%。1995年起,开展以“六病防治”(营养不良、蛔虫感染、沙眼、近视、龋齿、贫血)为主的监测防治工作。1996年,开始启动“健康促进学校”的评审工作。2002年,开始评审无烟学校。2003年“非典”期间,区卫生局与区教育局共同制订《普陀区教育系统防控公共卫生突发事件工作预案》,成立抗击“非典”工作指挥部及由校长负责的学校公共卫生突发事件防控工作领导小组,提高学校处置突发公共卫生事件的能力。至2003年,有11所学校通过“健康促进学校”评审,达到6%的预期目标,其中江宁学校于1999年获市级银牌。有无烟学校44所。除中小学生营养不良率和近视患病率仍有上升趋势外,其余病种都得到有效控制。

七、流动人口(建筑工地)卫生监测

随着区域经济的快速发展,流动人口、建筑工地随之增多。1995年,区卫生防疫站设置专门科室管理建筑工地卫生。1997年5月起,对建筑工地实施卫生许可证制度。至2001年,有建筑工地117个,办理核发建筑工地卫生许可证110个,许可率94.02%。1995~2001年,全区流动人口接受体检120733人,体检率从1995年的49.43%增长至2001年的97.65%。

第三节 生命信息工作

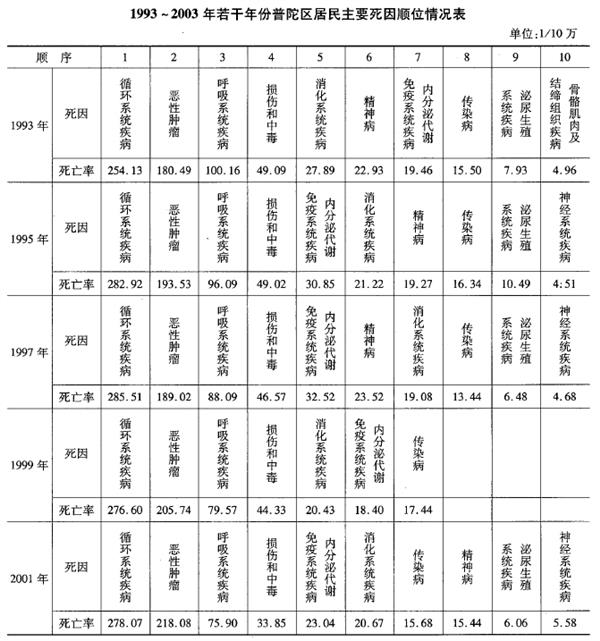

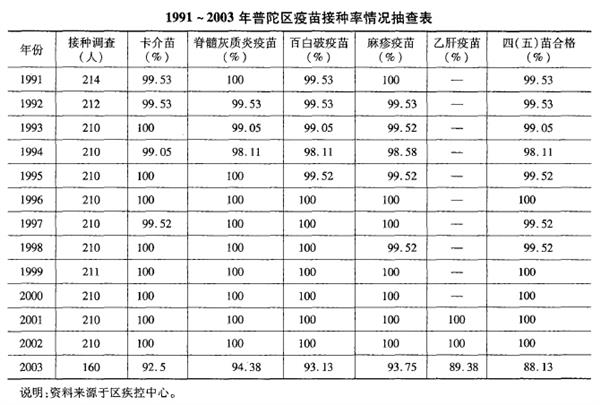

1993年,辖区居民前10位死因顺位依次为循环系统疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病、损伤和中毒、消化系统疾病、精神病、内分泌代谢免疫系统疾病、传染病、泌尿生殖系统疾病、骨骼肌肉及结缔组织疾病。至2003年,循环系统疾病、恶性肿瘤、呼吸系统疾病仍为威胁人们健康的主要疾病。内分泌代谢免疫病的死因序位也从1993年的第七位上升至2003年的第四位,其余依次为损伤和中毒、消化系统疾病、传染病、精神病、泌尿生殖系统疾病、骨骼肌肉及结缔组织疾病。辖区内居民的平均期望寿命从1993年的75.89岁上升至2003年的79.05岁,其中男性由74.35岁上升至76.62岁;女性由77.41岁上升至81.52岁。婴儿死亡率由1991年的9.65‰下降至2003年的5.06‰。达到先进发达国家水平。