桃浦镇位于普陀区西北部,1992年7月,由嘉定县划入普陀区。

1991年,桃浦乡社会总产值2.73亿元,利润总额0.40亿元,财政税收0.17亿元。1993年12月,撤乡建镇后,镇政府每年投入数十万元至数千万元资金,用于辖区内道路交通、老宅改造、环境改造以及绿化工程等,加快城市化建设步伐。同时,坚持以经济建设为中心,以“服务是桃浦第一资源,环境也是生产力,用智慧创造价值”为理念,调整产业布局、优化产业结构,强化招商引资,形成物流、工业、房产三大支柱产业,经济得到跨越式发展。桃浦城市化进程加快,社区居民生活水平有很大提高,市、区级文明小区覆盖率91.6%。2001年,桃浦镇获上海市六好乡镇党委、上海市卫生镇称号。

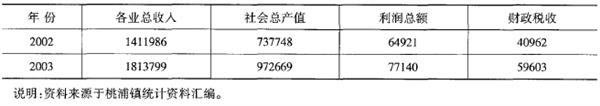

2003年,桃浦镇有户籍居民2.93万户、7.71万人,其中农业户120户、176人,人口城市化率达99.78%。完成社会总产值97.27亿元,利润总额7.71亿元,财政税收5.96亿元,分别比1991年增长34. 64倍、18.42倍、33.71倍。基本实现桃浦地区“三纵四横”(三纵:外环线、祁连山路、真北路;四横:沪嘉高速、古浪路、真南路、武威路)交通格局,完善排污、通讯等网络;老宅改造完成80%左右;绿化总量280万平方米,人均公共绿地面积20.2平方米。桃浦镇创建成上海市文明镇。

第一节 经济

一、经济发展

1991年,桃浦镇定位“二三一”产业发展方针,以工业为突破口,加大工业投入。1995年底,镇工业产值9.07亿元(其中三资企业产值占镇工业总产值的38%),占普陀区工业产值的三分之一,社会总产值11.03亿元,财政税收6006万元。1997年,坚持“二产为支柱、三产为导向、二三产并举”方针,确定都市型工业、现代物流和房地产为三大支柱产业。1998年,致力于发展现代服务业。2000年,社会总产值47.80亿元,财政税收2.11亿元。

2002年,明确发展现代物流、都市型工业和房地产三大支柱产业。2003年,形成“三区五园”(三区:南何支线以东大型居住区、中间形成都市工业区、外环线以西为居住区和新杨民营经济城;五园:都市型工业示范园区、未来岛物流科技园区、新杨民营经济园区、居住园区、上海西北搓浦基地综合物流园区)开发格局,桃浦镇各业总收入181.38亿元,社会总产值97.27亿元,利润总额7.71亿元,财政税收5.96亿元。

二、产业

1991年,桃浦乡产业发展方针为“二三一”,一、二、三产业占国民生产总值比重分别为10.7%、66. 8%、22.5%。1992年,转为“三二一”产业发展方针,因客观条件尚未成熟,1994年,产业发展又调整为“二三一”。其间,开辟新杨工业园区和李子园工业小区,通过招商引资,三资企业得到快速发展,奠定了镇工业发展基础。1995年,一、二、三产业占国民生产总值比重分别为5%,68%、27%。1996年,镇政府调整产业结构,提出“二三产业并重”发展方针,加快市场建设。2000年,二、三产业分别占国民生产总值的57.3%、40%。2002年,明确发展现代物流、都市型工业和房地产三大支柱产业。至2003年,第三产业增加值首次突破9亿元,超过第二产业。

工业 1991年,全乡有工业企业86家(乡办企业14家,村队企业72家),其中联营企业36家,占42%,职工7749人。全乡工业产值2.2亿元,工业利润2989万元。同年,在上海郊区率先实现乡村工业利润超百万。1992年,邓小平视察南方谈话后,全镇出现镇、村、队、集体、个人、联营一起办工业热潮。1994年,提出亿元工程计划。1995年,有镇属企业130家(镇办23家,村办107家),其中联营企业增至45家,职工9690人。工业产值9.1亿元,工业利润3683万元。同年12月,经市政府批准在新杨村建立占地1.88平方公里的新杨工业园区,其中工业用地100公顷。1997年,全镇有工业企业111家,非公有制企业产值占82%,增加值占86%,利润占75%。1998年,确立“筑巢引鸟、腾笼换鸟,以鸟引鸟,造林引鸟”发展新思路,以建设标准厂房、开展招商引资、调整产品结构推进经济发展。根据市、区关于战略性改造、改组桃浦工业区,建设上海都市型工业基地要求,组建上海金环工业有限公司,对3.1平方公里的桃浦工业区实施“改造一批、改组一批、新建一批、搬迁一批”措施,以化市属存量为地方增量,以标准厂房、工业小区建设为主重组桃浦工业区。同时通过开展“三优杯”(比规模、比速度、比效益)竞赛活动,提升桃浦的综合竞争力。1999年底,新建标准厂房15.67万平方米。2000年,经市政府批准组建未来岛科技物流园区,共建标准厂房27.56万平方米,引进法国施耐德、美国艾佩达、芬兰科尼起重机、瑞典利拉伐等世界500强企业。1995~2003年,新杨工业园区建标准厂房15.7万平方米,落户企业40多家,固定资产净值2亿多元,生产流动资金1.5亿元,完成产值14.58亿元,占全镇的15.3%,成为桃浦镇经济发展的领头羊。都市型工业园区(桃浦工业区)通过买地、租地和合资嫁接等多种形式转制国有企业,先后改组改造飞乐公司四分厂、桃浦化工厂、上海香料厂、化纤一厂等一批国有企业,并开发空置地块近40公顷,建标准厂房47.3万平方米,引进内资129个项目。2003年,完成总产值15.54亿元,占镇总产值的16.3%,成为镇经济发展的生力军。至同年年底,桃浦镇有企业120家,从业人员1. 3万人,工业产值48. 98亿元,工业利润3.2亿元。出口交货值2.37亿元,税收2.03亿元。

仓储业 桃浦的仓储业在市郊有一定知名度。1991年,有仓储面积56万平方米,从业人员2000余人,仓储收入2273.46万元。1995年底,有仓储面积30万平方米,职工700人,仓储收人3995万元。2002~2003年,组建西北物流集团公司,开拓物流发展的新领域,对原有老仓库进行升级换代、相对集中,形成规模,同时新建标准化物流仓库49.6万平方米。2003年,仓储面积为67.9万平方米,从业人员1563人,仓储收入1.1亿元。

房地产业 1992年11月,组建全市第一家镇级房地产公司——上海桃浦房地产开发公司。1995年,通过自建和联建等形式开发住宅93万平方米(其中为市和区旧区改造提供64万平方米动迁房),总收入1.05亿元,利润1032.6万元。2001年起,弘耘置业、复星高科技集团等相继进人桃浦参与房地产开发,掀起新一轮房产开发高潮,建成昆仑花园、桃浦新家园,建有阳光威尼斯、祥和古浪花苑、美墅、旭日新城等商品房楼盘,售价也创桃浦历史最高。2003年,房地产业收入11.97亿元,利润5100万元。

商贸业 1991年,桃浦有酒家、百货商场、菜市场、建材市场等商贸企业、专业市场161家(集体6家、个体经营155家),年产值4008万元。1995年,桃浦镇召开首届商业工作会议后,商贸业有较快发展,农工商、华联、联华、一品全、涌金楼、肯德基、新亚大包等品牌企业进驻桃浦;华环公司、真阳公司、桃浦村等相继参与菜市场、小商品市场、建材市场建设。2003年底,商贸服务业企业从1995年的58家发展到519家,从业人员1.18万人,商贸服务业总收入11.41亿元,税收2.32亿元,其中服务业及其他收入6.31亿元,税收7151.8万元;市场交易额33.42亿元。

农业 桃浦原是粮菜夹种地区,所收粮食供农民口粮,蔬菜生产为城市服务。1991年,种植粮食面积200公顷,总产量1483吨;蔬菜面积271公顷,年上市量2.16万吨,公顷值22155元。1995年,大批农田被国家征用,粮食面积减到144公顷,蔬菜面积减到111公顷,当年粮食总产量819吨,蔬菜上市量8999吨,公顷值61620元。1992~1996年,桃浦镇(乡)连续5年获上海市蔬菜(保淡)先进。1996年起,取消粮食生产,保留蔬菜生产。随着城市化建设进度推进,2001年,蔬菜面积仅存66.67公顷。2002年起,根据市、区二级政府对桃浦镇的规划和功能定位,结束蔬菜种植。2003年,全镇农民完成农转居工作,分别进入城保和镇保,成为拥有集体资产股份居民。

副业 20世纪80年代,桃浦乡设乡副业公司,有奶牛场、养鸡场、种畜联营场、渔场、苗圃等。1991年,生猪饲养量11395头,淡水鱼养殖面积36公顷。1992年,为净化城市环境,防止水质污染,逐渐减少畜牧饲养,只保留奶牛场。2000年,奶牛场迁至嘉定区华亭镇徐村,租地15公顷,投资800万元,建成可饲养600头奶牛的现代化奶牛场。2002年,饲养奶牛270头,牛奶产量1247吨,产值287万元。2003年,牛奶产量1200吨,产值230万元。

三、经济体制改革

1991年起,对企业实行集体风险承包、供销承包、贷款到账、结算利润、净利分配等改革措施,理顺经济体制。1992年9月,成立桃浦实业总公司,各村相继建立实业公司。乡工业、农业、副业、仓储、商贸、房产等六大行政性公司按《中华人民共和国公司法》成立有限责任公司,自主经营、自负盈亏、自我发展。1994年起,先后对染料厂、橡胶厂等9家企业分别以单位承包经营、股份合作制、责任有限公司等形式实行转制。1995年,全镇有30家企业转为股份合作制企业,股金总额2178.48万元。1996年,根据镇属公司和村实业公司相结合改革思路,桃浦发展公司与新杨村组建新杨工业园区。1997年,镇实业公司和春光实业公司共同出资成立上海金环工业有限公司。

1998~1999年,以李子园村作试点,全镇64个生产队一级集体经济转为集体股份合作制企业,变镇、村、队三级所有制为镇、村二级所有制。对参加合作社时期农民老股金以1:20 - 1:30比例进行清退,改分配制为工资制。1999年5月,根据资产向优势企业集中,有利发展、有利稳定原则,将农业、副业、仓储、商贸4家公司合并组建华环集团公司。2000年,申环公司、桃浦房地产公司与真建村联合,开始组建未来岛物流科技园区。2002年,盈富投资公司和搓浦村联合组建西北物流集团公司,打破村队界限,实行区域化联动,使桃浦经济实现超常规、跨越式发展。

四、私有经济

1991年,全乡有养猪、养奶牛、养鱼等专业户52户,有服装加工、领带生产、五金加工、化工原料、塑料制品、纺织机械等小型个体户155家,年产值3810万元。改革开放使家庭私有经济得到发展,税收优惠政策激励不少家庭投入一定资金开办养猪场、养鸡场、奶牛场、鸭场,产供销全家承包。一些私营企业主通过承包原亏损企业、开发新产品等逐渐发展。1998年底,有私营企业40余家,1999年,发展到1200余家,税收由每月10万余元,增加到每月300万元。2000年3月,成立桃浦镇民营经济税收协管办公室,加强对私营企业税收管理。2001年,全镇私营企业收入21.52亿元。2003年,私营企业收入减至9.03亿元。

五、招商引资

1993年,依附于国有企业的乡办企业和联营企业开始萎缩,为寻求经济发展出路,桃浦镇开始招商引资工作,并确定为全镇经济工作重中之重。1993~1995年,新办三资企业46家,引进外资2800万美元,三资企业兴起和发展为桃浦镇经济注入新的活力。1995年,三资企业产值3.38亿元,利润2402万元,分别占全镇工业产值的38.3%和65.2%。1997年,提出“服务是桃浦第一资源”招商理念,招商引资工作有新发展。1996~1998年,引进项目122个,引进镇外资金5.3亿元。1999年,引进镇外资金6.8亿元,其中投资近亿元的企业有5家。2000年,社会招商竞争激烈,镇政府以服务为手段,以诚信为前提,注重注册招商、网络招商和中介招商等,拓展招商办法,引进镇外资金6.37亿元,其中引进外资项目18个,引资额2200万美元。瑞典的利拉伐、美国唯杰和APW等相继进驻桃浦。2001年,提出以招商为手段,项目为支撑,税收为重点,质量为核心新思路,招商引资工作从数量扩张更注重质量提高,使招商引资工作走上一个新台阶。2001~2003年,共引进资金31.61亿元,其中引进外资项目23个,引资额4047万美元。先后有法国施耐德工控电器、芬兰起重机、美国普洛斯物流、瑞典宜家家居、日本佐川急便物流、法国思研丽化妆品、英国世家屋木业、新加坡精益机具等企业进驻桃浦,为桃浦经济发展作出贡献。

第二节 城镇建设与管理

一、老宅改造

1992~1994年,李子园村自筹资金改造农民住宅,先后建成李园二村和李园一村农民别墅小区,133户农民喜迁新居。1996~1999年,配合桃浦工业区重污染治理、市政工程建设和外环线桃浦境内3.2公里的动工,春光、真建等20个生产队建成农民新居23万平方米,4000多农户有三分之一住进新房。2000年,镇政府对未改造老宅进行重新布局和建设,桃浦都市型工业园区动迁560户农民,未来岛科技物流园区动迁390户农民,共建成22.4万平方米的多层公寓。2003年,本着政府组织,统一规划,农民参与方针,完成58个自然宅基地动迁,占总宅基地面积的66%;动迁3706户,占总户数的67%;共建造51.2万平方米农民新居,安置农民2422户,全镇老宅改造完成80%。

二、道路建设

1995年,桃浦镇政府与上海工业区开发总公司、上海公路处联手,投资6000万元拓宽绿杨桥至祁连山路的真南路,建成宽36米四快二慢车道。1996年,确立以真南路和祁连山路为主轴线,形成“三纵四横”道路框架构思,镇政府筹资2000多万元,辟通古浪路东段。1997年,拓宽古浪路西段,古浪路全线贯通。1998年,投资1.86亿元,完成外环线桃浦段3.2公里的前期工程,拓宽外环线真南路人城段及真南路、武威路跨线桥立交工程。1999年,投资1.12亿元,完成外环线二期和南大路匝道、绥德路前期工程;投资300万元,拓宽武威路新槎浦河桥。2001年,投资1100万元,拓宽红柳路,缓解新杨工业园区到真南路和外环线交通拥堵;投资670万元对真南路一条街进行形象包装。同年,对全长1.5公里雪松路进行景观一条街建设。在加大西北物流园区搓浦基地建设同时,延伸西武威路,辟通金迎路、金迈路,连接204国道和嘉定区交通,搓浦基地交通网格基本形成,在新杨园区境内,真陈路全线通车。至2003年,在城市基础设施建设中共投入7. 3亿元,完善桃浦地区道路交通网络,基本实现“三纵四横”交通格局。

三、河道整治

1991年前后,桃浦乡投资疏竣河道46万多立方米,被市政府评为市水利先进乡。1996年起,配合市政府治理苏州河工程,完成苏州河六支流截污项目。2000年,桃浦镇组建一支由34人组成的河道保洁专业队伍,投入30万元添置卡车、木船、水泥船及翻斗车、打捞工具等设备,以“定人、定时、定点、定措施”的办法清理河道,保持河道清洁。2001~2003年,投入4000多万元,完成苏州河治理九号、六号污水总管埋设工程和桃浦东、中、西及新杨等地区六支流污水收集。同时,投人3632万元,对全镇25条主干河道进行整治,修建护岸工程38.35公里,筑防汛墙1245米,拆除河道蓝线内各种建筑物3340平方米,清理淤泥1.5万立方米、清捞垃圾6000吨。投入6216万元整治新河南浜、新搓浦河、中槎浦河、张泾水系等共11.7公里。

四、园林绿化

20世纪90年代初,桃浦地区绿化主要以农村宅基地前后及河道边为主。1995年,桃浦镇年均新增绿地4公顷。同年12月,外环线环城绿带工程启动,推动桃浦镇绿化工作。1997年,新建绿化面积12.14万平方米,建成500平方米大型绿地7块,绿化覆盖率29.5%。1998~2000年,共投入资金2300多万元,配合建成外环林带27.6万平方米,拆违建绿1.6万平方米,新建绿地11.6万平方米,对工业区实施绿化包装3.2万平方米。2001年起,实施外环线林带、中槎浦河世纪林、河道特色绿化等十大绿化景观建设,建成占地2.67公顷未来岛公园和开放式桃浦公园。同时配合市园林部门完成30公顷林带建设,建成公共绿地3.59万平方米、专用绿地4.61万平方米,破墙透绿200米,结合河道整治,种植绿化12.07万平方米。2003年,桃浦绿化总量280万平方米,人均公共绿地面积20.2平方米,形成“点上有景、面上有绿、线上有荫、环上成林”城市绿化格局。1996~2003年,桃浦镇连续8年被评为上海市绿化先进单位。

五、环境整治

桃浦工业区是闻名上海的化工区,历年积累的环境污染严重影响人们生活。1991年起,为彻底整治工业重污染历史沉疴,市政府先后投入10亿多元进行综合治理,实施清浊分流、集中供热、废水治理、农民动迁等42项整治项目,1997年底摘掉“重污染地区”帽子。1998年起,桃浦工业区实施两轮综合治理三年行动方案,使桃浦地区环境质量得到进一步改善和提高。2000年,桃浦镇完成大气污染物排放达标镇创建工作,削减二氧化硫指标50%。2001年,桃浦工业区环境治理后三年计划启动,按照将桃浦建成上海市都市型工业示范区的要求,实施“四个一批”(改造一批、改组一批、新建一批、搬迁一批)措施。2002年,上海月季化纤公司、嘉华精细化工有限公司等企业关停,上海第六制药厂、染化八厂、大可染料有限公司及橡胶总厂、敦煌化工厂等污染较重的车间搬迁,桃浦地区恶臭现象得到遏制。2003年,上海国际包装印刷城建成,改变桃浦地区原有工业产业结构,改善工业区环境。

六、公共卫生

1991年,桃浦镇公共卫生设施很少,农民卫生意识也很薄弱。1993年,遵照“农村城市化、农民市民化”要求,加快公共卫生设施建设和管理。1994年4月,建立桃浦镇环境卫生管理所和市容监察分队及镇除害服务站。1997年,组建第一支道路清扫队,负责真南路道路保洁。1998年7月起,开展卫生小区创建工作,成立镇、村、队三级管理队伍(绿化养护队、道路保洁队、卫生考核员)。1999年12月,桃浦环卫所改制成立桃浦环卫保洁有限公司,承担境内80余万平方米主要道路的清扫及垃圾、粪便清运。2000年,市容监察分队更名为城建监察桃浦分队,并建立40人协管员队伍,加大街面巡查和执法,形成“执法、管理、服务”一条龙运作机制。

镇政府逐年加大对卫生事业投入,从1992年13.3万元增加至2003年的509万元。2003年,建垃圾压缩站4座、公厕1座、垃圾箱房60只、果壳箱200只。取缔水杉路和红棉路2个自发形成马路集市、10多个非法行医窝点、28家废品回收站、百余个地下食品加工点,地区面貌显著改善。1999年、2000年和2002年,桃浦镇分别创建成上海市三级、二级和一级卫生镇。2003年,创建成上海市文明镇。

第三节 社会事业

一、教育

普通教育 1991年,桃浦乡有乡管中学1所、小学7所、幼儿园1所,有中小学学生2753人,教师224人。乡设教育委员会。学校管理实行县、乡双重领导。教育经费由乡财政预算拨付。1993年,投入资金1290万元建设桃浦教育小区,建成桃浦中心小学、春光幼儿园及桃浦中学实验楼,总建筑面积9660平方米。相继撤销春光、联星、搓浦、新华、红光、华东6所设施差、师资弱的村校,学生转入桃浦中心小学。2002年1月1日起,桃浦镇所属桃浦中学、桃浦中心小学、春光幼儿园整建制划交普陀区教育局。同年,镇政府投入730万元用于桃浦中心小学、桃浦中学迁址。2003年,镇域内有桃浦中学、新杨中学、桃浦中心小学、联建小学、恒德小学、桃浦新村幼儿园、金苹果幼儿园、莲花幼儿园、大渡河幼儿园二分院、白丽幼稚园、小百灵育幼园,有中小学学生4727人,在园儿童1717人,教职员工459人。1991~2003年,共投入教育经费7760万元,筹措教育奖励基金100万元。

成人教育 1991年起,桃浦镇成人文化技术学校开办电视中专班,后又开办电视大专班、党校大专班等,先后有440多人获中专文凭、100多人获大专文凭。1995年9月,成立镇社区教育委员会,同时建立桃浦镇社区学校(与成人文化技术学校二块牌子、一套班子)。社区学校以学历教育与非学历教育相结合、教育培训与文体活动相结合开展各类培训。2003年,社区学校中有大中专班6个、学生175人;各类学习培训班65个、学员5.07万人次;各类短训班学员1.02万人次;拳操舞培训14万人次。同年,35个村(居)委会和公司成立社区学校分校,各分校办班1533次,学员4.07万人次。2003年,桃浦镇社区学校被评为区社区学校先进集体。镇成人文化技术学校13年间共办常班184个、学员8094人次,短班136个、学员1.35万人次,讲座类班124个、学员1.76万人次。1997~1998年,桃浦镇成人文化学校被评为上海市成人教育协会先进团体会员,1998年被评为上海市成人教育先进集体。

二、科技、科普

科技 1991年,桃浦乡召开首次科技大会,成立乡科技协会。1992年,举办首届人才交流洽谈会,引进80名各类科技人才,开发嘉光斯米克别汉棱镜、三灵洗涤设备等一批高科技新产品。1994年,桃浦镇第三届科协代表大会通过《关于引进科技人员的若干意见》,先后2次对各类专业人员进行职称评定,并对2名有突出贡献的科技人员各奖励别墅一套。1998年,举行技术开发运用成果发布会,上海英雄桃浦制笔有限公司等5家企业获新技术开发运用优秀成果奖。2001年9月,举办新世纪百家企业人才招聘会,102家企业招聘财会、销售策划、计算机软件应用、电脑网络管理、外语翻译等科技人才,有5000多人参加应聘。至2003年,镇政府共投入科技事业费用255万元。

科普 1994年,桃浦镇科普协会利用社区资源,举行科普讲座、科普咨询、科普文艺宣传等。1999年,镇政府投资创建科普村,2003年,建成区、镇级科普村22个,创建率71%。各居民小区设置科普画廊32个、科普显示屏1处,有科普角23处、科普志愿者420人。社区学校内设青少年科普活动基地1个,陈列中小学学生制作的小手工、小发明几十种。至2003年,桃浦镇政府共投人65万元用于科普工作。

三、文化、体育

文化 1991年,桃浦地区有沪剧、京剧、集邮等群众文化组织,常年开展各种文化活动。1996年,桃浦镇举办首届“桃浦之光”社区文化广场晚会。1999年9月,举办桃浦社区首届艺术节,共展出邮品26部50框(其中有罕见珍品世界第一枚“黑便士”由场票和中国第一枚“大龙”邮票),书画、摄影、篆刻、剪纸等作品数百幅,有50多个单位200多人的作品参展。2000年底,精制彩车并组织文艺表演队参加区“迎接新世纪、红星欢乐夜”广场文化活动。2002年7月,举办首届社区戏曲汇演和卡拉OK及交谊舞大奖赛。2003年,桃浦镇有民乐队、江南丝竹社、书画协会、舞龙队、秧歌队、戏曲沙龙等群众文化团队11支,700余人。镇政府共组织文艺活动85次(其中大型活动15次),参与人数3.8万人次。桃浦镇舞龙队获普陀区社区特色文化队伍“一街一品”汇演丰采奖、上海市“三林杯”龙狮邀请赛最佳表演奖。镇舞蹈队表演的《爱我中华》获全国首届“夕阳红”舞蹈模特大赛牡丹金奖,舞蹈《喜迎春》获全国“白玉兰”金奖和最佳表演奖。

体育 1995年,成立全民健身领导小组。摔跤是桃浦的体育特色项目,1996年10月,桃浦镇摔跤队代表上海市农民参加第三届全国农运会,获一金、三银、二铜和体育道德风尚奖。1998年10月,举办桃浦镇首届社区体育运动会暨普陀区第三届全民健身节开幕式,社区40多个单位800余名选手参加拔河、保龄球、足球、篮球、游泳、象棋、桥牌、乒乓球等“八大杯”赛。1999年,投资建立12处健身点。同年5月,桃浦镇摔跤队代表普陀区参加上海市第十一届运动会,获三金、三银、一铜和体育道德风尚奖。2001年,桃浦镇获上海市社区体育健身设施实事工程先进集体称号。同年,举办第二届桃浦社区体育运动会暨第四届社区健身大会,48个单位178支队伍,940多名运动员参加中国象棋、扑克、乒乓球、保龄球、家庭全能、拔河、健身秧歌等7个项目角逐。1999年、2002年,桃浦镇获全国群众体育先进单位和上海市群众体育工作先进集体称号。1995~2003年,镇政府投入123万元,建健身苑和健身点48个,设置科普健身画廊20个,更新、添置运动器材215件。组建健身点(苑)管理队伍42人,社区体育指导员75人。有群众健身团队92支,每天在健身点(苑)进行锻炼达2000多人次。桃浦镇健身秧歌队多次在市级比赛中获一等奖,2003年,被评为上海市优秀团队。

四、社区服务与社会保障

社区服务 1991年,桃浦镇社会保障主要服务对象为农民。镇五保户老人全部住进敬老院,农民子女全部免费人托村托儿所,村村设卫生室,村民全部享受合作医疗。1992年11月,成立桃浦乡残疾人协会,全乡兴办福利企业6家。同年投入27万元,建造2500平方米,有60张床位的敬老院。1995年,收养社会孤老、寄养老人33人。1996年,福利企业增加到10家,共安置残疾人170余人。2002年10月,建立残疾人康复中心活动室。2003年,成立镇社区服务领导协调办公室,各居委会设社区服务分中心、服务网点和社区志愿者队伍,形成服务网络,开展咨询服务、救助服务、就业服务和生活服务。镇社区服务中心服务项目增加到30个,社区卫生服务中心设有病床125张,有卫生服务点6个,村卫生室8个,老年活动室23个,构建方便完善的服务环境。桃浦镇敬老院被评为市一级敬老院。

农村社会保险 1990年,开展农村养老统筹工作,解决农民退休后生活保障问题。1995年3月,成立桃浦镇养老统筹所,参加投保5605人,其中镇级1981人,村级3071人,其他553人,积累养老保险资金2400万元,镇级退休人员每人每月养老金191元,村级退休人员人均每月养老金140元。1996年,农民养老统筹制度逐步完善,制订《桃浦镇农村社会养老保险暂行办法》,实现全镇三级劳动力养老保险统筹,凡男60周岁、女50周岁以上老人人人享受养老金。1997年,参加投保8个村,8326人完成“农转非”,其中4845人进入市城镇职工社会保险,未进入城镇职工社会保险的(男55周岁,女45周岁以上)仍享受镇征地养老待遇,每人每月发放养老金408元、医疗补贴10元,医疗费报销70%。2003年,有3743人领取养老金。

社会救助 1991~1994年,企业(包括外资企业)、村民、居民等开展捐资助困活动。1996年,镇建立扶贫帮困基金100万元、重病互助基金155万元。1997年起,每年把24万元扶贫帮困基金、重病医疗扶持基金、特困学生助学基金纳入镇政府财政预算。全镇建立12个帮困小组,开展结对帮困,当年35户特困户有17户脱贫。1999年,建立就业和社会保障功能为一体的服务中心和社会保障(救助)管理所,实行“重心下移、一口上下”,全年发放失业保险金20多万元,发放协保救济金19万元,为各种特困对象捐款20多万元。2000年,为特困人员办理最低生活保障19150人次、382万元;传统救助4500人次,发放救助款58万元;医疗救助162人次、11万元;发放居民帮困卡468张、1.2万元。逐步形成“六帮模式”(节日面上帮、平时经常帮、特困重点帮、突发适时帮、定期结对帮、就业援助根本帮)制度化、帮困基金多元化、救助就业联动化、助学帮困社会化格局。2002~2003年,充实镇、村(居)二级帮困基金,形成政府“面”上救助与社会“点”上帮困的帮困体系,共支付帮困金185.77万元。

劳动就业 1995年前,桃浦镇多数为农业人口,劳动力基本就地解决。随着城市化进程推进,就业难矛盾日显突出。1997~1999年,创办普陀再就业园区和桃浦工会职业介绍所,共安置725人次就业。2000年,因街镇撤并和“农转居”,劳动就业压力增大,全年接待求职登记3342人,办理劳动手册7420人,提供上岗机会4596人次,安置就业2012人次,参加职业培训360人,进行职业指导1万多人次。2002年3月,桃浦镇召开首届劳动和社会保障工作会议,劳动就业成为“一把手工程”,各村、公司建立劳力资源管理部门,各居委会配置专业就业援助员,形成全镇劳动管理网络化格局。同年5月,桃浦职业介绍所成立,通过发展非正规就业,开发公益性岗位等举措,劳动就业矛盾得到缓解。2003年,接待求职登记7819人、失业登记6872人,进行职业指导2万人次,职业培训3611人,安置就业2606人。桃浦职介所解决2300人次上岗,净增就业岗位1436个。同时,召开促进就业招聘会,提供岗位1168个,有438名失业人员再就业。

五、医疗卫生

1991年,桃浦有乡级卫生院1所、医务人员55人,村卫生室8个、乡村医生24人。1992年7月,普陀区卫生局接管桃浦卫生院并与桃浦新村地段医院合并成立桃浦地段医院。1997年,桃浦镇首次召开卫生工作会议。合作医疗实行全镇统筹,村卫生室实行村办镇管,参加农村合作医疗8524人,覆盖率92.8%。2002年,桃浦地段医院调整为桃浦社区卫生服务中心,村设卫生室,形成镇、村二级卫生服务网络。1998~2003年,镇政府每年拨款补贴合作医疗经费不足,共补贴1605万元;建立重病医疗基金,缓解“因病致贫”矛盾,110人享受重病补助,补助金额77. 6万元。

六、精神文明创建活动

1991年起,桃浦镇政府围绕农村城市化建设,以提高村民、市民素质和城市文明程度为目标开展创建文明活动,在全乡开展以职业道德、社会公德、家庭伦理道德为主要内容的社会主义思想教育活动。结合老宅改造创建文明村,1992年,李子园村被评为上海市文明村。1994年,李子园村获全国造林绿化“千佳村”称号。

1995年,李子园村被评为上海市十佳标兵村、全国模范村民委员会。1995年,是毛泽东为李子园农业生产合作社题写“按语”40周年,全镇开展学习“按语”,让“按语”精神代代传宣传活动,使文明村和文明小区创建活动不断创新。1996年6月,成立6支家庭志愿者队伍,350户家庭参加,开展育在家庭、美在社区、学习徐虎、奉献爱心活动。1997年9月,成立桃浦镇志愿者服务总队,并建立文教、城建、卫生、工会、团委、妇联、物业和个体协会8支分队,100多名志愿者参加,开展护绿、保洁、科普宣传等社区服务活动。1998年,新杨工业园区获上海市文明单位称号。2000年,李子园村、祁连村创建成市文明村,8个居民小区被评为市文明小区,15个居民小区被评为区文明小区。

2000年,大量人口导入桃浦地区。同年4月,白丽路街道并人桃浦镇。镇政府加大文明小区创建力度,开展致富思源、富而思进的“双思”论坛活动和塑造桃浦精神,争做可爱桃浦人大讨论活动,激发桃浦人爱镇建镇热情。2001年,桃浦镇评选出“十佳”德治标兵并召开先进事迹报告会。2003年9月,由700余人组成桃浦镇社区志愿者服务总队,下设62支分队;36名社区各界人士组成桃浦镇市民巡访团,成为桃浦精神文明建设的“啄木鸟”。2003年,桃浦镇创建成上海市文明镇。创建李子园村、祁连村、金光村、春光村等4个市文明村,创建市文明小区17个、区文明小区20个,市文明单位2个、区文明单位19个。

第四节 社会稳定与治安防范

一、治安防范

桃浦镇地处市郊结合部,治安防范较薄弱。1992年起,治安防范工作以创建安全小区为主线,以增强居(村)民防范意识为重点,开展“二五”、“三五”、“四五”普法教育,进行30多部法律、法规宣传教育,受教育干部群众8000余人次。同时根据打防结合、预防为主,标本兼治社会治安综合治理工作原则,建立镇联防队、社区保安队,负责各村治安管理及小区治安巡逻和安保工作。2000年起,加强构建人防、物防和技防三位一体防范体系,在全镇实施“三灯”工程(路灯、红灯、巡灯),投人117万元,安装路灯650盏;投资120万元,在全镇36个居民小区周边安装同界报警系统。2001年,投入68万元,为社区联防队添置11辆警车、4辆三轮摩托车,投入社区巡逻。同年8月,建立“三区五镇”(普陀区桃浦镇,宝山区大场镇,嘉定区江桥镇、南翔镇、马陆镇)治安联席会议制度。2002年,投入50万元,在镇域主要交通要道口设立15只治安岗亭。“三灯一亭”工程改善了桃浦地区治安环境。至2003年,基本形成以物防为前提、群防为基础、技防为支柱、联防为保障的“四防”综合机制,创建成市安全小区8个,区安全小区18个。桃浦镇被评为“二五”、“三五”普法全国先进集体。

二、外来流动人员管理

桃浦镇是外来流动人员较为集中的地区。1991年,镇政府加强并完善外来人口管理,保障地区稳定。1994年起,外来人口管理变堵为疏、堵疏结合、以疏为主,劝返无业外来流动人员,规范民间自发办学点,对房屋出租 人、租房人进行法制、村规民约等宣传培训。1996年,在全市率先建立外来务工人员文化教育中心、外来务工人员管理服务中心,在以外来务工人员为主的新经济组织中相继建立党支部、团支部、妇联、民兵团、工会等组织。1997年,镇政府建造桃苑小区,供1400多名外来务工者借住,对外来流动人员进行“大堂式”集中管理,被称为“桃浦模式”,得到全国政协、中央政法委、公安部以及上海市有关领导肯定。

人、租房人进行法制、村规民约等宣传培训。1996年,在全市率先建立外来务工人员文化教育中心、外来务工人员管理服务中心,在以外来务工人员为主的新经济组织中相继建立党支部、团支部、妇联、民兵团、工会等组织。1997年,镇政府建造桃苑小区,供1400多名外来务工者借住,对外来流动人员进行“大堂式”集中管理,被称为“桃浦模式”,得到全国政协、中央政法委、公安部以及上海市有关领导肯定。

1999年,成立外来人口管理领导小组,先后制订和修订《桃浦镇流动人口管理暂行规定》、《房屋租赁治安管理规定》、《桃浦镇外来人口管理工作百分考核实施办法》、《关于加强流动人口计划生育管理的若干意见》、《流动人口户口申报、私房租赁管理意见》、《流动人口个体工商登记管理意见》、《流动人口法制教育实施意见》、《流动人口外来务工人员子弟学校管理试行办法》等规范性文件。各村相应建立领导小组和外来人口管理站,各生产队设分站,负责外来人口登记、注册、私房出租审核、检查指导等工作。

2001年,桃浦镇投资12万元,购置活体指纹扫描仪,对1万余名外来务工人员进行指纹采集,基础信息进入SPS管理系统,在全市率先实施外来人员指纹捺印。并编写《新上海人法律知识100问》,对外来流动人员进行做新上海人的法律和法制教育。

2002年,成立上海普陀桃苑“新上海人”服务中心,为外来人员提供办证、登记、就业咨询、法律帮助、计划生育指导等一条龙服务。2003年,桃浦地区有外来流动人口5.2万人,全部登记在册。在8个村相继建立民工文化娱乐点、教育点和医疗保健点,全镇有3所外来务工人员子女学校,2000名学生。有近1000名外来务工人员子女就读于公办的中学、小学。

三、人民调解工作

1991年,桃浦乡政府设司法助理,8个村设调解委员会,企事业单位设调解委员。社会矛盾凸现在婚姻、邻里、家庭等方面,通过镇和村调解委员会调解,基本都得到解决。1993年,桃浦镇人民调解工作被评为上海市先进。1997年6月,成立镇社区纠纷调处中心。

2000年起,社会矛盾主要体现在老宅改造、劳动就业、工伤赔偿等方面。2002年,成立司法科,为居民和企业法人、职工提供法律服务,并在“两新”经济组织中建立人民调解委员会。私营企业、新经济组织中发生因涉及劳动关系、缴纳“三金”、工伤赔偿等纠纷20多起,经镇调解委员会及时调解,均得到解决。2003年,调解民事纠纷182起,其中经济纠纷调解5起,代理民事纠纷18起,协办公证45件。同年5月,在工业园区中建立6个人民调解委员会,人民调解工作为经济建设服务。1991~2003年,调解民事纠纷1092起、经济纠纷103起,代理民事诉讼305起,协助公证处办理各种公证888件。

四、信访工作

桃浦乡信访办公室成立于1988年,配备有专职信访干部,并确定每星期三为乡领导接待日(1997年改为每星期四接待)。1998年,先后制订《党政领导接待日实施办法》、《信访例会制度》等文件,建立例会通报制度、信访矛盾排摸制度、重大矛盾和疑难问题“会诊”制度、突发事件应急制度、处理结果反馈制度等。

1999年1月,桃浦镇党委、镇政府开展“串百家门、办百家事、凝百家心”活动,镇机关67名干部深入到63个生产队和4个居委会,全年走访村(居)民3250户,为民办实事593件,收集各类信息692条,化解人民内部矛盾637件(次),使信访工作重心下移要求得以落实。桃浦镇信访办被市信访办评为1999年度“三无信访”(无进京上访、无赴市政府集访、无老上访户)达标单位。2000年6月,桃浦镇实行错时工作制,调整居(村)委会等为民办事机构办公时间,做到全天候接待。至2001年6月,共接待群众咨询3.5万人次,处理突发事件和调解民间纠纷2.3万人次,化解大小矛盾2800起。2002年,《上海信访》对错时工作制作介绍。

1991年至2003年12月,共处理信访4573件,其中来信1194件,来访2425批、7649人次(集访197批、3284人次),由市、区(县)转查办512件。2000~2003年,领导接待日共接待来访442批、1476人次,信访处理率98.8%。桃浦镇信访办先后被评为2000年度市红旗文明岗,2001年度区红旗文明岗,2003年度区文明信访室。