东新路街道位于普陀区中部。境内武宁路商业一条街,是普陀区商业中心之一。1993年,成立上海市东新路街道社区学院,被新闻媒体称作是一所没有围墙的社会大学。

1994年,被评为上海市社区教育先进集体。1995年,以“跳出东新弹丸之地,发展外向型经济”理念,通过“内引外联”发展经济。1991~1999年,举办24场大型文艺演出、元宵灯会、社区学生运动会等,丰富社区居民文化生活。1992~1999年4次被评为上海市社区服务先进集体,3次评为上海市双拥模范街道。

2000年5月,普陀区行政区划调整,撤销东新路街道,中山北路以南9个居委会划人长寿路街道,中山北路以北6个居委会划人石泉路街道。

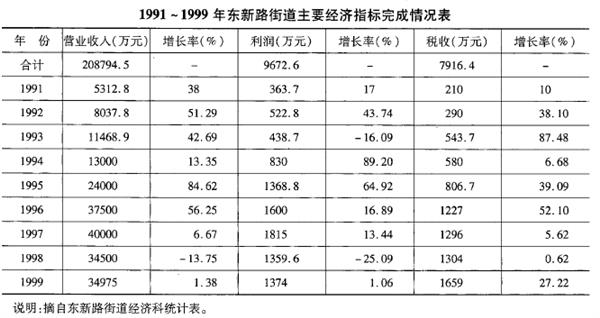

第一节 街道经济

一、经济发展

1991年,东新路街道经济科设有综合服务社、合作联社、东华福利公司、商业服务公司、劳动服务公司和幼托管理所等6个管理机构,对143家经济实体进行行政管理。经济实体主要以餐饮、零售、修理、加工等小规模经营为主,经济三项指标完成情况在全区列第9位。1993年,进行经济管理体制改革和产业结构调整,原6个条线公司全部转型为具有法人地位的经营性管理机构,实行独立经营,自负盈亏,提高了经营者积极性,当年营业收入首超亿元,税收比1991年翻一番。1995年,街道经济顺应市场经济发展,作出跳出东新弹丸之地,大力发展外向型经济的决策,成立枫华经济发展有限公司,引进的上海华鹏房地产经营公司、上海古井金豪房地产开发有限公司,年创利均在百万元以上。同时,东新路街道与南京市总工会联办上海浦信房地产公司,与福建联营成立海泷工贸实业公司等,共有30余个项目,成为街道经济新增长点。年营业收入、利润和税收分别比上年增长84.62%、64.92%和39.09%。1998年,受市场疲软的影响,企业效益下滑,经济三项指标均有所下降。1999年,加大内引外联招商引资力度,成立招商引资办公室,引进西安证券公司等金融机构及其他企业41户,注册资金4905万元,新增税源356万元,占街道上交税金总量的20%。全年完成营业收人3.50亿元,税收1659万元,利润1374万元,街道经济上升为全区第五位。

二、经济结构

1991年,东新路街道有企业143户,其中烟杂、小食堂、废品回收、打包运输、修理铺等72户,约占企业总数的50%。企业规模小、效益低、缺少竞争力。1993年起,逐渐淘汰亏损和微利的小企业,引进和创办光复机电安装工程公司、申江橡胶机电公司等一批骨干企业,初步调整产业结构。1995年,引进房地产开发企业,创办上海盛鑫建筑工程有限公司。1999年,引进金融、证券、期货、房地产等领域强势企业,使街道经济产业结构进一步优化。共有企业169家,其中工业40家,商业73家,旅游业24家,建筑业14家,房产业3家,交通运输业15家。

第二节 精神文明建设

一、创建活动

1991年,武宁新村、陆家宅等7个居民小区成立创建文明小区管理委员会,以社会安定团结、环境优美、群众生活方便、文化生活健康丰富为文明小区创建目标。1994年,武宁新村第二居民委员会建成区文明小区。1996年,东新路街道成立好媳妇联谊会、外来妹联谊会、职工联谊会等,将五好文明家庭创建与“好婆媳”、“好妯娌“好邻居”等评选活动相结合。1998年,有34户家庭被评为区五好文明家庭,街道评出“十佳楼组长”、“十佳好居室”、“十佳志愿者”,推动文明小区创建活动。街道与社区单位、部队开展文明共建活动。1991~1999年,东新路街道与上海警备区83330部队汽车连、上海超高压输变电公司、中山物贸大厦、普陀区教育学院等60个单位签订文明共建协议。创建市文明小区1个,区文明小区3个。

二、社区教育

东新路街道社区教育委员会成立于1989年,构建起街道、学校、企事业单位、里弄、家庭共同参与社区教育网络。1991年,开展关心青少年健康成长教育活动,有1.6万多人次参加听讲;社区学校联合上海高等师范学院开设经济理论、初级英语等7个专业,社区居民7000多人次参加学习。1993年,成立上海市东新路街道社区学院,各科室与学校挂钩建立家政培训中心、老年教育培训中心、家教培训中心等社区分院,举办各类培训120期,参加培训8500人次,被新闻媒体称为是一所没有围墙的社会大学。1996年10月,由东新路街道协调牵头组建前锋和平教育园区,开展家庭伦理道德、社会公德、家庭美德教育,有6000多人次参加。1999年,社区学院建立6个教学分中心,其中青少年教育中心举办讲座69场次,有1.64万人次参加;再就业教育中心为1000多名下岗工人进行择业、岗前培训,有800多人重新上岗就业。

三、社区科普活动

1991年,举办以科技促经济、科学进家庭为主题的东新首届科技节。1997年,东新路街道被评为上海市科普工作先进集体。1993~1999年,先后举办科学与教育、科技发展经济、科技与信息时代、科技与持续发展、知识创新经济等以科技为主题的5届科普节活动。1999年,创建区科普村3个、街道科普楼组36个。

四、社区文化活动

1991年,有社区文化活动中心和成人、少儿图书馆各1座,藏书1.9万册。居委会老年活动室16个,里弄图书室16间,藏书2万余册。东新民俗元宵灯会是街道每年的保留节目。1996年,举办金鼠迎春万灯闹元宵灯会,社区居民、学生、单位职工自制近万盏各式花灯参展,吸引20万人观灯。街道文化站成立京剧、淮剧、沪剧等演唱队,丰富社区居民文化生活。1991~1999年,共举办9届元宵灯会,组织各类大型文艺演出24场。

五、社区全民健身活动

1991~1999年,东新路街道共举办9届“振东杯”学生暑期运动会,参赛人数3000余人。1997年,承办普陀区“东新杯”迎春长跑赛。1998年,举办街道首届少数民族运动会。建立里弄健身辅导站61个,有指导员和辅导员183人;设立121个健身点,有健身队伍64支。1999年,街道体育监测中心为1.5万人进行体质检测。

第三节 社区服务与社会保障

一、社区服务

1991年,社区为老人、残疾人、军烈属、居民等提供各类服务的项目有39项。1992年,建立东新路街道社区服务工作协调委员会,25个居委会成立社区服务领导小组。1993年,成立社区服务中心,组建26支志愿者服务队伍,服务项目增加到45项。1997年起,增加便民超市、家政服务等项目。1999年,社区服务有104个项目,极大方便居民日常生活。

二、社会救助

1991年,对社会孤老、重残无业人员实行重点救助,每人每月发给生活费50元。1994年,政府对困难人群实行粮油实物补贴,有217名困难对象获得补贴。1996年,实物补贴改为发粮油帮困卡,共发放粮油帮困卡3743张。街道机关开展“一日捐”活动,每名机关工作人员捐出一天工资,建立帮困基金。1997年,实行城市最低生活保障,有614名困难对象每人每月享受240元低保金。1999年,东新路街道提出要让每一个困难户都能过好年,募集23万元,为1500户困难户发放春节一次性帮困金。1991~1999年,累计发放帮困金835万元、医疗救助金129万元,募集帮困基金63万元,用于对特困人员的应急补助。

三、再就业工程

1991年,开办岗前培训班,共帮助1024名待业、失业人员重新就业。1993年,劳动力推向市场,社区服务中心成为劳动力中介机构,每年推荐上岗350余人。1997年,投资80万元重建社区服务中心和东新帮帮服务中心,帮助2100名下岗、失业人员就业。同时开发社区保洁、保绿、保安等公益性劳动岗位,解决120人就业。1991~1999年,共安排10854人再就业,占下、待岗、失业人员的96%。

第四节 环境建设与管理

一、环境整治

1991年起,结合卫生月活动和创建卫生里弄、卫生街道活动,重点整治棚户区、集市贸易点脏乱差和街坊路面环境。街道机关、居委会干部和居民积极参与每年4月第一周和每星期四公用部位整治活动,清除楼道堆物和无主垃圾。1993年,在迎东亚运动会期间,集中整治境内中山北路和武宁路的市容市貌,建成两条景观道路。武宁路创建成上海市十佳文明街。1996年,以沪宁高速公路人城段景观建设为重点,拆除武宁路1500号以南至武宁路桥沿线21个单位临时性商业用房2400平方米,拆除街道和里弄三产违法建筑4500平方米。1997年,开展美化、绿化、白化社区环境整治活动,封堵违章破墙开门41户、破墙开窗117户,粉刷墙面40万平方米,建透绿围墙2000平方米。至1998年,共补种绿地3600平方米。1991~1999年,参加环境整治活动3万多人次,清除垃圾1.93万吨,拆除违法搭建2.6万平方米,种植绿地6.2万平方米。

二、市场整治

1991年,东新地区有东新菜场、友好菜场、兰田菜场、知青菜场和武宁路东新路口灯光夜市,是街道整治环境的重点。街道城管科、市政监察大队每周2次对菜场及菜场周围进行检查整治。1995年起,东新路街道多次与街道医院联合检查食品卫生,取缔地下无证食品加工点54处;并加强对兰田集贸市场、武宁路灯光夜市管理,多次与工商、税务部门联手开展检查。1991~1998年,每年出动2000多人次检查市场。1995~1999年,联合执法检查87489次,查处违规764人次,规范市场秩序,维护消费者权益。

三、治理污染

1991年,街道在东新菜场、兰田菜场、光复西路201~480号工厂集中地区设立20个环保监测点,对辖区内46台锅炉、44座大煤灶进行一炉一灶登记,定期检测。1993年,超高压输变电公司和普陀区房屋修建公司等单位更新除尘设备,降低粉尘和黑烟排放。同时,在棚户区居民户中推广使用液化气,使小煤球炉数量减少80%。1999年,街道与36个单位签订环境质量考核目标责任书,举办走可持续发展道路环保培训班。通过标本兼治,东新路街道大气污染排放量和固定源噪声音量均达标。

第五节 社区稳定与治安防范

一、信访与人民调解工作

1991年,东新路街道建立人民调解三级工作网络,有调解小组296个,调解员536人。一般家庭婚姻、住房矛盾,邻里纠纷,通过调解员的工作,都得以解决。1992年,建立重大纠纷上报不过夜制度,有效防止矛盾激化83起。1995年,辖区内23家企事业单位建立调解委员会,参与调解职工家属的纠纷矛盾。1996年,制订一般纠纷不出楼组,大纠纷不出居委会,复杂纠纷不出街道三级责任制,调解工作坚持以理服人,以情动人原则,受理民事纠纷2456起,化解2402起,调解成功率97.8%。1997年,成立东新路街道纠纷调处中心,为居民提供调处纠纷和法律咨询窗口服务。信访工作实行各科室对口接待制度,落实信访工作责任制。1991~1999年,共受理信访2240件,办结2172件,办结率96.9%,劝阻进京上访1起、劝阻到市政府集访3起。民事纠纷受理2424起,化解2402起,调解成功率97.8%,防矛盾激化72起。

二、治安防范

1991年,贯彻谁主管谁负责原则,与40多家企事业单位、25个居委会及辖区内旅馆、菜场等签订治安管理责任书。1994年,成立外来人口管理办公室,建立“外口”治安服务队18个,有兼职协管员28人,先后组织私房出租业主和外来人员千余人学习《房屋租赁管理暂行规定》、《治安管理处罚条例》等法规,加强对私房出租户的管理。1996年起,强化安全小区创建活动,组织3100多名居民参加护楼(村)安全岗哨,动员在职职工夜间巡逻值班。加强防范设施建设,新建停车棚36间,加高小区围墙1500米,推广“灯光工程”,住宅楼道和弄堂内晚上全部亮灯。动员居民安装防盗门千余扇,85%居民家庭门内装防盗插销。开展百日无人室盗窃活动,刑案逐年下降。1999年,刑案发案比1991年下降44.5%,创建成市安全小区5个,区安全小区5个。