中山北路街道位于普陀区东部。由于历史原因,境内居民原住宅80%为危棚简屋,是居民密集而居住条件较差的地区。

1991年起,针对辖区内治安环境复杂,以创建安全小区为突破口,发动社区居民参与维护社会治安,建立在职党员治安防范责任区。1994~1996年,中山北路街道调整企业结构,以“联大、靠大、引大、做大”发展思路,引进外资,开发外向型企业,使街道经济稳步发展。辖区内“两湾一宅”(潘家湾、潭子湾、王家宅)是上海内环线内面积最大的危棚简屋集中区域。1998年,“两湾一宅”旧区改造全面启动,街道积极配合做好居民动迁工作,“两湾一宅”动迁稳定小组被评为上海市重点工程实事立功竞赛优秀团体。

1999年7月,中山北路街道和宜川新村街道“撤二建一”,撤销中山北路街道、宜川新村,建立宜川路街道。

第一节 街道经济

一、经济发展

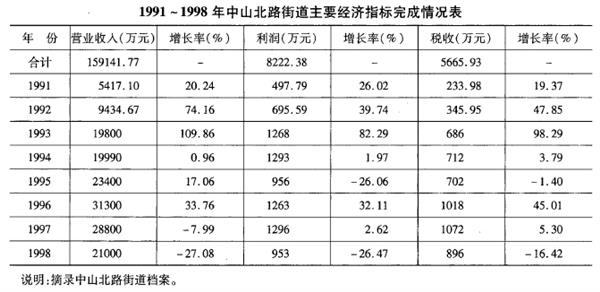

1991~1993年,是中山北路街道经济快速发展的3年,营业收入从5417.10万元增长到1.98亿元,税收从233.98万元增长到686万元。同时,从实际出发,更新观念、开拓挖潜、调整结构,将街道企业从行政管理型转为实业型公司,全面走向市场。同时,加快发展外向型企业,合资企业从1家发展到9家,总投资从20万美元增加到423万美元。1993年,合资企业创利税720万元,占街道经济的三分之一。1994年起,坚持“联大、靠大、引大、做大”经济发展思路,在推进企业改制改革同时,引进、开发、组建上海建兴实业公司、上海友谊联合经营公司、中山冷气工程公司等年创利500万元以上公司,成为街道经济增长点。同时调整企业产品结构,实行“一业多副”。友谊联合经营公司从单一羊毛衫生产拓展到汽车销售、餐饮娱乐、房地产等多种经营。商务实业公司“借鸡生蛋”,扬长避短,发展旅馆业,企业得到发展。1995年,建立4家有三级资质的建筑工程公司。1996年,实现营业收入3.13亿元,利润1263万元,税收1018万元。1998年,“两湾一宅”动迁,街道企业减少经营用房面积7271平方米,搬迁企业44家,个体经济税征收减少90%。街道服从大局,自我加压,发动机关干部牵线搭桥,招商引资,培育新税源,同时进一步深化企业改革,向管理要效益。全年完成营业收入2.1亿元,利润953万元,税收896万元。

二、经济体制改革

1991年,中山北路街道经济科管辖合作联社、综合服务社、商业服务公司、劳动服务所、幼托管理所等5个条线。1994年,街道经济进入调整期,“关、停、并、转”长期亏损和微利企业,全年变更企业42家、歇业3家、停业整顿1家,对20家企业进行内审。1996年,加快企业改制步伐和力度,上海建兴实业总公司等6家企业改制成有限责任公司,并鼓励职工购买企业资产。1997年,企业实施全员劳动合同制,在试点基础上全面推广。1998年,完成66家老企业改制工作,改制后,有限责任公司20家、风险抵押承包14家、歇业32家。

三、经济管理

1991年,成立由街道办事处直接领导的经济内审组,以“一审、二帮、三促”精神,堵漏促管,提高企业经营水平。1995~1996年,通过“内育外聘”,解决经济经营人才;“内控外争”,规范公司经营行为;“内挖外借”,解决经营场地。1997年3月,成立中山北路街道经济管理委员会,对103家街道企业及58家挂靠企业进行清产核资,盘活资产存量。制订对外投资项目管理制度,规范操作。

第二节 精神文明建设

一、创建活动

1991年,针对中山地区居住环境差、人员素质较低状况,结合“二五”、“三五”普法,开展家庭和睦,邻里团结为主的公民道德教育,创建五好文明家庭和文明小区。1992年,仁义里居委会创建成棚户区中第一个区文明小区,8户居民被评为市、区五好家庭。1995年,以爱国主义教育为主线,在潘家湾三德里革命纪念地举办升国旗、人党、人团宣誓仪式,结合做文明市民、创文明单位、建文明城市宣传,发动居民参与文明小区建设。社区中党员带头,组成218个党员责任区,成为文明小区创建中坚力量。1998年,被评为市五好家庭2户、区文明家庭27户,建成区文明小区6个。

二、社区教育

1991年,成立社区教育委员会,6所中小学分别建立分会,各里弄建立教育工作小组,建立社区德育讲师团和思想教育讲师团。整合社区资源,为社区中小学生建立社会实践基地,丰富学生课外生活。1995年,成立社区教育中心,统筹协调社区各类教育,促进学校、家庭、社会教育一体化。开展中山地区好团员、好少年、好儿童评比和中山地区先进教师评选活动。至1998年,共评出好团员、好少年、好儿童530人,表彰奖励先进教师114人次。

三、社区科普活动

1992年,成立中山北路街道科学普及协会,结合中山地区特点,宣传身边科学,普及科普知识,创建科普村。1996年,建立科普导师团,开展“四个一百户”(家庭急救知识、消防知识、养花知识、家电使用维修知识)科普知识进家庭活动,受到居民欢迎。1997年,潘家湾123弄10号楼、农林村101弄5号、和平村等处居民自发办科普园地,定期更换宣传内容,增加居民群众科普知识。1998年,农林村居委会被评为市科普村,光新村居委会被评为区科普村。

四、社区文化活动

1991年,成立中山地区群众文化联谊会、举办首届“金秋艺术节”,有百余人参加。中山地区业余合唱团创作的大型组歌《在太阳下崛起》,获市、区“七一”群众文艺汇演优秀团体奖、创作奖,市首届职工艺术博览会合唱第一名等多项大奖。1996年,中山北路街道与区文化局、上海人民广播电台等单位在外滩陈毅广场联合举办“普陀人赞徐虎”广场歌会。同年,街道文化站成立淮剧、越剧沙龙,为爱好戏曲市民提供活动平台。1997年,新潭小学建立淮剧学校,聘请上海淮剧团演员为校外辅导老师,多次在街道组织的文艺活动中演出,受到欢迎。1998年,在潘家湾苏州河畔举行“奔向明天”广场晚会,1000多人参加活动。至1999年,“金秋艺术节”共举办8届,5000余人次参加活动。

五、社区全民健身活动

1992年10月,举办首届社区运动会,37个社区单位和居委会组织职工、居民参加30个项目比赛。1995年,举办中山地区第二届社区运动会,32家企业、居委会组织780余名运动员参赛。1998年,举办少数民族运动会,地区少数民族组队参加持球、跳绳、健身操等项目比赛。各居委会挖潜腾地,建起简易健身活动点,街道举行“全民健身活动点颁牌仪式”,制订全民健身点管理章程。结合全民健身节、全民健身月活动,以人人参与为宗旨,开展丰富多彩健身展示活动。1999年,投资5万元,在光新村建健身苑。

第三节 社区服务与社会保障

一、社区服务

1991年,成立社区服务协调委员会,建立中山社区综合服务队,开设家庭敬老室、老人婚姻介绍所、保姆介绍所、老年食堂等服务设施,形成为老服务、为残疾人服务、为居民服务的十大系列百余个项目。1994年,成立社区服务中心和17个分中心,建立民政对象生活服务指导站,以邻里互助形式建立家庭敬老室28户、家庭助残14户。1998年,投资建立残疾人康复站,配备康复训练指导员,地区中654名残疾人得到相应服务。中山北路街道被评为上海市残疾人社区康复工作示范街道。1999年6月,社区服务中心开设24小时服务热线,人工接听和电话录音相结合,为居民提供咨询、求助、求职等便利服务。

二、社会救助

1991年,按政策对地区中孤老、因病因残困难人群实施定期补助、临时补助或实物补助。1993年3月,中山北路街道在全区率先成立特困户救济基金会,筹集帮困基金3万元。1995年,根据市政府有关规定,为社区特困人员发放实物补助,为支内退休回沪职工发放生活补助费119万元。1997年2月,成立街道帮困协调小组,200余户特困家庭获救济金和实物补助共150余万元。为22名特困家庭的中、小学生落实帮困结对。1999年,成立社会保障管理所,社会救助机制进一步完善。1991~1999年6月,共有25万人次获得各类社会救助,补助金额680余万元。

三、再就业工程

1991~1994年,落实各类人员再就业359人次。1995年,举办厨工、营业员、寻呼员等培训班,介绍下岗女工再就业152人次。1996年,街道召开再就业工程专题研讨会。在各居委会设立职业指导员,在街道企业及社区服务网点新增就业岗位356个。1997年,中山北路街道与区劳动局联合举办家政服务培训班,建立家政服务队,52名下、待岗人员参加家政服务。腾出社区“三保”岗位7个,安置37人上岗。街道为待业人员提供2000余个就业岗位,有1258人重新上岗。1998年,开办非正规就业组织23个,成立中山公益服务社,推出10辆便民早点车,解决560多人就业。1991~1999年,共解决3000余人次就业。

第四节 环境建设与管理

一、环境整治

中山北路街道棚户简屋集中,卫生设施简陋。1991年,以创建卫生小区为目标,街道干部带头,发动群众打扫卫生,清除垃圾,为居民营造整洁生活环境。1996年,以创建卫生城区为突破口,开展“普净”行动,社区中在职党员利用双休日参加卫生整治活动,在全市创建卫生城区评比中,中山北路街道连得3面红旗,获上海市红旗卫生街道称号。1997年,加强苏州河、彭越浦2条河道沿线道路整治与管理。1991~1998年,投入53.8万元,整治街坊弄堂180余次,清除卫生死角1287处,清运垃圾1200多吨。先后拆除违法建筑564间、面积6280平方米,补种绿地650平方米、新增绿地2533平方米,整修中、小道路7条、9222平方米,铺设下水道77米,填平洼地238平方米。

二、市场整治

1991年,辖区内有潭子湾、光新路等菜场及农林路集贸市场,菜场延伸造成周边环境脏乱差。1992年,组织联合执法,取缔潭子湾、天助桥两侧乱设摊,并成立联合管理小组,设立治安岗亭,实行综合管理。1994年,取缔农林路自发集市贸易点,拆除105间违法搭建。1995年,对光新路集市进行重点整治。1997年,街道先后2次重点对农林路、潭子湾路乱设摊回潮现象进行综合执法。1998年,建立农林路和潭子湾路2个室内市场,马路集市全部人室,并与市场经营者签订“门前三包”责任书,开展争创区级整洁市场活动。

三、治理污染

中山北路街道为创建安静小区,成立监督管理小组,制订低噪声控制区管理办法,与辖区内128个噪声污染单位签订治理噪声责任书,1991年,通过市创建低噪声区验收。1993年,固定源噪声综合治理率、达标率均100%。1995年,投入45万元,完成28台锅炉、15台工业窑炉、8台茶水炉及32座78眼食堂灶头综合治理任务,通过市、区环保局烟尘达标街道验收。

四、旧区改造

占地49.5公顷的“两湾一宅”,是列入市中心城区365万平方米危棚简屋改造的重点之一。1998年6月,区政府与中远(上海) 置业发展有限公司签订合作开发协议。被市长徐匡迪称为“淮海战役”的“两湾一宅”旧区改造工程启动。中山北路街道成立动迁稳定疏导工作小组,参与动迁居民思想疏导工作,上门做居民工作4500多人次,化解矛盾激化倾向10余起,制止激化矛盾4起。动迁稳定疏导工作小组被评为上海市重点工程实事立功竞赛优秀集体。1999年7月,动迁工作全部结束,共动迁居民9500户、企事业单位147家,拆除建筑面积41万平方米。

置业发展有限公司签订合作开发协议。被市长徐匡迪称为“淮海战役”的“两湾一宅”旧区改造工程启动。中山北路街道成立动迁稳定疏导工作小组,参与动迁居民思想疏导工作,上门做居民工作4500多人次,化解矛盾激化倾向10余起,制止激化矛盾4起。动迁稳定疏导工作小组被评为上海市重点工程实事立功竞赛优秀集体。1999年7月,动迁工作全部结束,共动迁居民9500户、企事业单位147家,拆除建筑面积41万平方米。

第五节 社区稳定与治安防范

一、信访与人民调解工作

1991年,建立二级信访工作网络和三级调解网络,制订信访工作制度,对信访中反映的难点、热点问题定期分析,及时解决,进行定期检查、按期督办。1992.年,针对棚户区邻里纠纷多且易激化的情况,在居民中开展我为中山安定作贡献活动,社区中在职党员积极参与居民纠纷调解,为防止矛盾激化发挥积极作用。1997年8月,建立突发事件处理小组和中山北路街道社区纠纷调处中心,设立信访办和人民调解接待室,开展“一门式”接待受理,使信访和人民调解工作形成合力,及时化解各类矛盾。1991~1998年,受理纠纷2000余起,调解率100%,成功率97%。

二、治安防范

1991年,以创建安全小区为突破口,开展治安防范宣传,增强居民治安防范意识,并在各里弄组织护村队、夜间治安巡逻队,有效控制发案率。1993年,仁义里、农林村等4个居委会建成区安全小区。1994年,社区中在职党员自发组成党员治安责任区,按照“管好家门口,看好弄堂口,注意马路口”的要求,下班后在责任区内巡查。1995年起,加强防范设施建设,安装铁门1000余扇、防盗门铃200个、防盗锁50余把、铁栅栏10余只。1997年,开展家庭治安防范责任人签约活动,有84%家庭签约。成立社区治安队,24小时进行防范巡查。1998年,建成市安全小区4个、区安全小区6个。

三、外来流动人口管理

1994年,成立外来人口管理领导小组及其办公室、外来人口管理服务队,各居委会建立管理小组,对外来流动人员按块编组,统一管理,形成二级管理网络。1995年,编写外来人员教学提纲,以分层次、多样化教育形式,对外来人员进行法律常识、道德规范等系列教育。以一视同仁、一样使用、一样教育原则,组织外来人员进行岗前培训。1997年,组织150名外来务工者参加上海百万民工“三庆二讲”(庆香港回归、庆党的十五大召开、庆八运会举办,讲文明、讲科学)知识竞赛活动,获较好成绩。1998年,在外来人员集中的东村居委会,建立18个外来人口自管小组,仁义里居委会成立外来妹协会,在居委会指导下,实施自我管理。

四、刑释解教人员安置帮教

1991~1998年,中山北路街道共有刑释解教人员348人,建立159个警弄帮教小组,开展对刑释解教人员帮教工作,并对他们进行择业指导、就业培训,通过各种渠道安置就业。至1998年,共安置150余人次就业。重犯率2.87%。