曹杨新村始建于20世纪50年代,是上海开埠以来第一个工人新村。曹杨新村街道位于普陀区中部。1991年,街道全面实施“六个环境”(经济发展环境、文化环境、市容环境、社会环境、服务环境、教育环境)建设目标,成效显著。1992年,曹杨新村街道被市委、市政府命名为上海市红旗集体。1997年,启动三年一轮“爬坡计划”,在提高社区精神文明建设力度的同时,街道经济也有较大发展。1998年,曹杨新村街道进入上海市首批市级文明社区行列。2000年,以辖区中9所科研院所为依托,创建武宁科技园区,形成新的经济增长点,街道经济强劲攀升。并提出用3年时间把曹杨建设成花园式社区。2001年,围墙、道板、绿化、景观、灯光五大工程以及桂巷路休闲街等十大新景观工程建设全面启动。2003年,基本完成以环浜为亮点,兰溪路为轴线,两翼成环,纵横4条休闲街的花园式社区硬件建设。街道经济上新台阶,实现两个文明同步发展。

1992年3月,曹杨新村街道成为10个上海市红旗集体之一。1995年11月,被国家民政部授予全国最佳街道和中国街道之星。2002年,被中央文明办和国家民政部命名为全国文明社区示范点和全国精神文明建设工作先进单位,成为全市唯一获得全国“双文明”称号的社区。

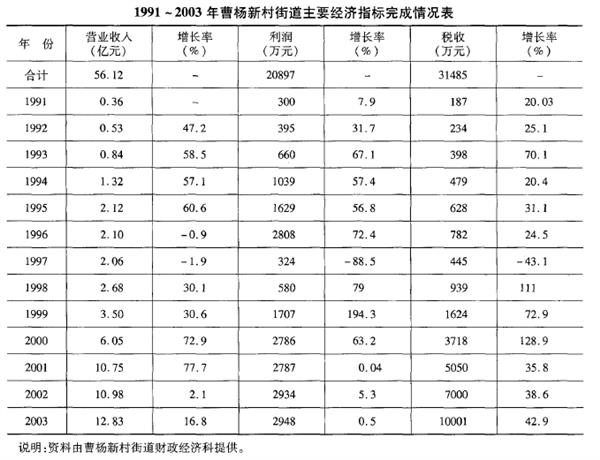

第一节 街道经济

一、经济发展

1991年前后,曹杨新村街道经济以小型商业和服务性行业为主,有商贸企业28家,服务型企业50家,营业收入和利润占街道经济50%以上。1993年,对微利企业关、停、并、转,为有发展后劲的曹杨汽修厂、北海汽配经营部等调整场地。1994年,开发中建电梯安装公司、振华物业开发公司等起点高、效益好的企业17家,为街道经济发展奠定良好基础。1997年,调整招商引资战略,引进项目从“广种薄收”改为引进有发展潜力企业为主。1998年,引进企业30家,注册资金4339万元,其中注册资金在1400万元以上的有2家。

2000年,确立“以诚招商、以情安商、以信兴商”三大策略,招商引资1.3亿元。同时,利用曹杨地区的科技优势,同年8月,街道与武宁路沿线9所科研院所共同发起创建武宁科技园区,通过合作、合资、技术转让形式,使园区不断发展。至2002年,园区内进驻科技企业38家,注册资金1.5亿元。2003年,街道完成营业收入12.83亿元、实现利润2948万元、税收突破亿元,比1991年分别增长34.64倍、8.83倍、52.48倍,实现两个文明同步发展的目标。同年12月29日,武宁科技园区正式挂牌成立,并提升为区级园区。引进企业80家,注册资金2.5亿元,为街道经济发展增加后劲。

二、管理体制改革

1991年,街道经济科下设综合服务社、劳动服务所、商业生活服务社、合作联社、民政福利五个管理机构,分别对各自经济实体进行行政管理。1993年,为适应市场经济发展要求,五个管理机构合并为商业生活服务、工业公司、民政福利三个经营性管理机构。1994年,成立鸿福、博民、宝利三个有限公司。1998年,撤销原技经实业总公司和下属三个分公司,成立技经投资服务中心,内设资产管理部、经济发展部和综合管理部。

2000年,街道调整经济管理机构,经济科下设招商办、资产管理部、幼托和武宁科技园区。2001年起,按照区政府提出的进一步推进街道集体企业改革要求,加大对集体企业和私营挂靠在集体企业的改制、转制工作。至2003年,完成152家街道所属企业转制改革,“脱红帽”规避政府风险7661万元,对由街道投资的18家集体企业所有者权益进行转让,变现资金481万元。同时,采取“三个一点”方法(有价产业抵押贴一点、企业挖潜补一点、街道财政补贴一点),与企业中500多名职工签订协保。

第二节 精神文明建设

一、创建活动

曹杨新村街道文明小区创建活动起始于1989年。1991年,曹杨社区成立思想政治研究会,社区内15个单位成为会员单位。成立干部、民兵、科技、妇女、医疗、园林等10支为民服务队,50多个单位400余人参加,围绕学习雷峰,无私奉献主题开展为民服务活动。同年,曹杨五村七委创建成全市第一批文明小区。1995年11月,街道与华联超市、三汽公司、锦江工贸实业总公司兰溪超市等单位签订共建精神文明协议书。1996年9月,召开社区精神文明建设重在参与交流会。1997年,在居民中开展知我曹杨、爱我曹杨、建我曹杨主题教育活动。

1998年,举办“爱满人间、情洒曹杨”一日捐活动,同时以“六个环境”建设为目标,开展文明小区创建工作。曹杨新村街道被市政府命名为文明社区。2000年,建立街道社区志愿者服务中心,组成250支志愿者服务队伍。2001年,举办社区思想道德建设研讨活动,组织近万名居民观看《市民备忘录》,在小区设立道德点评台,推动文明小区创建活动。同年10月,华东师范大学学生志愿者在曹杨社区建立爱心假日学习辅导站,辅导学生4734人次。2002年1月,街道与“硬骨头六连”签订精神文明共建协议,小区干部和7个班的战士拥军结对。至2003年,创建成市文明小区26个;区文明小区14个,评选出市五好家庭2户、区五好家庭50户。街道与25个社区单位签订共建联建协议书。上海消防总队第三支队与曹杨新村街道被评为上海市第十届军民共建先进集体。1998~2003年,开展“一日捐”活动,参与志愿者活动3750人次,与500余户困难家庭结成帮困对子;7750多人次受益。

二、村庆活动

在曹杨新村建村40周年、45周年、50周年之际,分别举办村庆活动,展示精神文明建设成果。1996年,建造曹杨新村村史馆,展出100多件曹杨地区劳模、先进入物的荣誉珍品和50块反映曹杨新村45年来大变迁史、发展史、成果史版面,接待5000余名各界人士参观。同时制作电视专题片《呵,曹杨》,编制《文明之路》和《曹杨新村》摄影册,向世人展示曹杨新村新貌。

三、社区教育

1991年,曹杨社区相继建立19所家长学校和18所居民学校,以文明市民课本为教材,结合普法教育,组织居民学习,受教育覆盖率98%。1992年起,利用社区中教育资源,建立社区教育实践基地59个,成为青少年的第二课堂。

1998年,提出创建学习型社区,利用社区学校开设法律、道德、金融、科普、艺术等20多个课目供社区居民学习。2000年,制订学习型社区建设五年规划,通过小区党支部进入学校、暑期学生社会实践、红桥外语角、家庭读书竞赛等形式,实现“素质教育双通道、终身学习在社区”。2002年,评出学习型示范家庭40户、学习型示范组织20个,完成创建学习型社区征文汇编。街道投资1300万元建成曹杨社区学校,成为建设学习型社区载体。2003年,社区学校开展计算机、英语、艺术、健康等教学活动600余次,1.2万余人次参加学习。社区学校为社区青少年学生举办18岁成人仪式、毕业典礼、英语角、影评等活动,参加活动学生1.3万余人次。2003年,建立“叶忠海教授社区教育工作室”,拟订深化学习型社区建设规划,在20个居民小区建立学习苑区。同年,曹杨新村街道被评为上海市社区教育先进单位。

四、社区科普活动

曹杨新村街道科普协会成立于1987年,有22个理事单位,科研单位成员占23%。1991年,街道开展科普进家庭“三个一百户”培训活动(家庭急救知识一百户、家庭养花护绿一百户、家用电器维修保养一百户),理事单位和科普志愿者担当培训任务,数百户家庭学到有关知识。1992年起,曹杨地区上海地震局、华东电力设计院、上海微波研究所等5个中央部属和市属科研单位,均成为曹杨青少年科普考察基地,他们为青少年授业解惑,提供学习考察实践的科技内容,同时为每年一届的青少年科普夏令营活动提供活动场所和活动内容。

1995年,在曹杨五村七委试点创建科普村,以丰富多彩的创建活动提高居民科学文化素质。1996年,举办曹杨社区首届小区科普节,居民踊跃参加。曹杨新村街道获全国科普工作先进集体称号。2000年,曹杨五村七委被命名为上海市“十佳科普村”。

至2003年,社区科技传播基地增加到12个,其中9个被区科协命名为普陀区科技传播基地;每年“三个一百户”培训活动增加到“十个一百户”,新增外事礼仪一百户、金融技巧一百户等,有3000余户家庭参加培训,成为全市闻名的科普培训特色工作。建成1个市科普村、16个区科普村。2003年,曹杨新村街道被评为上海市科普示范社区。

五、社区文化活动

1990年起,街道每年举办一次“曹杨之春艺术周”活动,被誉为社区的庆典,居民的节日。通过文艺表演、展览、竞赛等活动使家庭文化、校园文化、企业文化融汇成多姿多彩的社区文化。在20个居委会设立文化活动室,为居民提供文化活动平台。成立于1964年的曹杨新村老妈妈合唱队,39年中经常参加各类群众文艺演出,由其自编自演的表演唱《我们去旅游》,获1993年上海市群众文艺汇演一等奖;1999年,代表上海老年人与德国巴登巴市合唱团同台演出,还参加1999年国际旅游节演出。1995年,曹杨新村街道被评为上海市群众文化先进集体。

2002年,由区政府和街道共同投资1500万元建造曹杨社区文化中心,成为社区群众文化培训中心,组织曹杨社区文艺月月演、周周演活动120余次。2003年,曹杨社区有各类群众文化团队178支,参与人员数千人,丰富了居民业余文化生活。“长鼓队”获普陀区“一街一品”汇演优秀奖。

六、社区全民健身活动

1993年,举办迎东亚运社区运动会,有39个单位、785名运动员参赛。1999年,投资35万元,在20个居民小区建健身点28个,方便居民就近锻炼。曹杨新村街道获上海市体育运动先进街道称号。2000年元旦,举办迎接新世纪社区运动会;5月,组织“携手迈向新世纪——中外友人环浜垂钓邀请赛”。同年6月,投资20万元,建成占地1000平方米的红桥健身苑,配置健身器材40余件,每天有百余名居民进行健身活动。2001~2002年,连续举办两届特奥运动会,111名残疾人运动员参加了12个项目的竞赛。2003年,社区共有全民健身体育队伍48支,经常参加锻炼24万人次。

第三节 外事接待

曹杨新村是全市第一个对外开放的工人新村。1991年,加拿大留学生大山在中央电视台春 节晚会上说:“中国有个上海,上海有个曹杨新村”。1992年,曹杨新村被国家旅游局纳入全国旅游观光年14条专线之一,作为中国城市街道建设典型向世界展示。1993年,曹杨新村街道获全国旅游系统先进集体称号。1994年,曹杨新村接待来自以执行书记约瑟夫马宾吉为团长的中非民主联盟代表团,一天的参观访问给约瑟夫马宾吉留下深刻印象,他欣然题字:“在新村看到中国共产党实行的改革开放政策正在发挥着巨大的作用,愿你们永远进步”。1997年6月,市外办组织上海市首批荣誉市民到曹杨“做24小时中国公民”。1999年8月21日,500名日本青年到曹杨社区“做一天曹杨人”,活动得到国内外新闻媒体关注与好评。至2003年,曹杨新村以“中国烹饪基础一日通”、“家庭聚餐”、“做一天荣誉村民”等充满中国特色旅游节目,接待来自五大洲120多个国家、地区的外宾共3775批,59177人次,其中国家元首、政党领导、总理、部长、议员、知名人士等外宾共56批,277人次。曹杨新村街道连续10届被评为上海市旅游系统先进集体。

节晚会上说:“中国有个上海,上海有个曹杨新村”。1992年,曹杨新村被国家旅游局纳入全国旅游观光年14条专线之一,作为中国城市街道建设典型向世界展示。1993年,曹杨新村街道获全国旅游系统先进集体称号。1994年,曹杨新村接待来自以执行书记约瑟夫马宾吉为团长的中非民主联盟代表团,一天的参观访问给约瑟夫马宾吉留下深刻印象,他欣然题字:“在新村看到中国共产党实行的改革开放政策正在发挥着巨大的作用,愿你们永远进步”。1997年6月,市外办组织上海市首批荣誉市民到曹杨“做24小时中国公民”。1999年8月21日,500名日本青年到曹杨社区“做一天曹杨人”,活动得到国内外新闻媒体关注与好评。至2003年,曹杨新村以“中国烹饪基础一日通”、“家庭聚餐”、“做一天荣誉村民”等充满中国特色旅游节目,接待来自五大洲120多个国家、地区的外宾共3775批,59177人次,其中国家元首、政党领导、总理、部长、议员、知名人士等外宾共56批,277人次。曹杨新村街道连续10届被评为上海市旅游系统先进集体。

第四节 社区服务与社会保障

一、社区服务

1991年起,由街道社区服务中心统一牵头和管理,形成便民利民八大服务系列115个服务项目。1996年,对敬老院进行扩建改造,在社区中设老年浴室、老年食堂、洗衣站、老年门诊、老年活动室等,并对伤残儿童寄托所、残疾人之家、军烈属之家等增加设施。1998年,投资60万元扩建社区服务中心,服务项目增加到十大系列。2000年,投资150万元新建社区事务受理中心,设有四大类21个对外服务窗口,使居民“进一扇门,办万家事”。同年,曹杨敬老院被评为市一级敬老院,是全区唯一接待外宾的敬老院。2001年,投资95万元建成曹杨金秋老年活动中心。同年还建成为老年人提供“走宿制”服务的金秋老年日托所,首批有20名老人人托。2002年,曹杨新村街道老龄工作被评为上海市开拓老年事业先进集体。

二、社会救助

1991~1995年,街道形成较系统的社会救助网络和贫困人群救助制度。1996年起,建立政府引导和民间参与互动、优质服务与制度管理互动、解决就业与保障救助互动三大互动机制,逐渐完善帮困救助体制。1997年,投入扶贫帮困基金130万元,用于制度性助困、助学、助医、助残、助老工程。1998年起,每年举办“爱满人间、情洒曹杨”社区一日捐活动。至2003年,共募集帮困资金88.30万元。在社区中开展“心连心、手拉手”帮困结对活动,社区内扶贫帮困结对1032对。2002年4月,在全市率先建立经常性捐助点——“衣被银行”,接受社会、个人等捐助衣被3828件,送发社区困难家庭3621件。

三、再就业工程

随着经济体制改革深化,企业关、停、并、转,使社区内失业人员、协保人员逐年增加,就业难矛盾日趋突出。曹杨新村街道通过综合协调,挖掘潜力,加大再就业工程建设。1998年,成立曹杨公益服务社,开发社区“三保”(保洁、保绿、保安)岗位,当年吸收67名员工。2000年,街道投入30万元就业援助基金,安排近百名就业特困人员上岗。2001年,出资10万元,组建由60名“4050”人员组成的曹杨社区市容协管队。2002年,设立就业援助中心,并在20个居民小区配备就业援助员,为无业人员提供就业信息、推荐就业岗位。2003年10月,由“自强”、“敬业”两家公益服务社加盟的曹杨公益服务社改名为朝阳公益服务社,走市场化、社会化就业新路。

2003年,曹杨地区有失业人员1.04万人,无业人员236人,协保人员3441人。年内新增就业岗位710个,通过各种途径安置就业3560人次。

第五节 环境建设与管理

一、环境整治

1991年,以创建卫生小区和卫生街道为目标,重点抓市容道路、住宅小区及公用部位的整治。1992年,街道组织人员对18条里弄居民住宅公用部位进行专项整治,发动居民建立月末环境整治日制度,并在居民中推行垃圾“丢桶”、“双包装”袋装化,小区外环境得到明显改观,曹杨新村街道获上海市环境先进集体称号。1994年,街道与社区单位就门前“三包”签约率100%,在全市卫生红旗街道评比中获18面红旗。1996年,再次率先实行生活垃圾分类收集,并引进国外设备,对有机垃圾进行循环再生利用。2000年,提出创建花园式文明社区目标,以“重点突破、先外后内、整体互动、长效管理”为原则,拆除曹杨七村和花溪路违法搭建5800余平方米,补种绿化2600平方米。完成拆除枫桥路、梅川路、桐柏路沿线违法搭建和棠浦路小商品市场整治。2001年,在整治基础上,建成桂巷路休闲街、花溪路景观街、源园休闲广场,建透绿艺术围墙620米。2002年,建立“二员一岗”(每2名市容协管员为一岗)市容管理模式,对辖区内19条道路进行全覆盖巡视管理。2003年,以接受园林化城区考察为契机,新建、改建、整顿绿地4850平方米,对小区中“三乱”(乱招贴、乱晾晒、乱破墙)进行全面整治,推行生活垃圾分类收集处理全覆盖。根据整洁、现代原则,合理安排和调整东方书报亭、体育彩票亭、福利彩票亭、牛奶亭;基本建成以环浜为亮点,兰溪路为轴线,两翼成环,纵横4条休闲街的社区新环境。1991~2003年,曹杨新村街道共拆除各类违法建筑9.57万平方米,增补绿地8.34万平方米;维修道路、翻新道板11.78万平方米;新建垃圾压缩站7座、新增生活垃圾处理机17座、改建垃圾房57座。先后多次获市一级卫生街道、市一级整洁街道,成为全市第一批安静小区。

二、市场整治

1991年,曹杨新村街道有马路集市及菜场尾巴6个。1998年起,拆除白兰路马路集市,并与上海铁路分局在废弃的铁路西长支线兴建铁路农贸市场,迁入白兰路、曹杨六村等3个马路市场。1999年,铁路曹杨综合市场建成,人驻摊位216个。1999年底,6个马路集市全部迁入室内。在进行市场整治同时,加强市场管理,对入市摊主进行法律法规宣传教育。2000年12月,铁路曹杨农贸市场获上海市“双百”“双信”银奖。

三、创建绿色环保小区

1991年,曹杨环浜经整治变成岸边有绿,河中有鱼。1995年,沿河曹杨一村二委率先创建成全市第一个环保特色里弄。1997年,曹杨新村街道成为全市首批噪声排放达标街道。2000年起,为创建花园式社区,加大环境保护的力度,当年,大气污染排放达标。2001年,建成上海市基本无燃煤街道。至2003年,先后建成沙溪园、杏梅园、花溪园、枫杨园、金岭园、北岭园绿色环保小区,沙溪园小区创建成“上海市米其林”绿色家园。小区绿化覆盖率34%,在全市名列前茅。

四、旧区改造

曹杨新村街道原有设施简陋的“两万户型”住房2640户,约98060平方米,主要集中于曹杨四村、五村和六村,1986年开始全面改造。1992年,曹杨五村1539户、53679平方米“两万户型”住房改建成多层和高层住房,改善居民住房条件。1996年起,曹杨四村、曹杨六村1150余户“两万户型”住房改建工程全面启动。至2003年,辖区内“两万户型”房全部拆除,建成花溪苑、常高公寓、曹杨华庭、君悦苑等中高档住宅小区。

第六节 社区稳定与治安防范

一、信访与人民调解工作

1991年,曹杨新村街道把信访和人民调解工作作为稳定社区的一项重要工作来抓。1994年,率先在曹杨二村四委、曹杨三村一委和六委推出民间纠纷调解“楼组承包责任制”,使大量纠纷化解在萌芽中。1997年,建立和完善人民调解“三道防线一张网”(楼组、居委会、街道三道防线;调解工作网络)制度,每幢居民楼都有在职职工担任调解信息员,各居委会建立党员双休日接待制,使一般矛盾不出楼组就得以解决。1999年,制订关于处理突发事件预警机制,及时掌握信访动向,并在居民中开展家庭和睦、邻里团结百日竞赛活动。2000年,根据区司法局《上海市普陀区人民调解协议书公证暂行办法》等规定,街道调处中心推出人民调解协议公正制和审核制,建立街道人民调解庭,推选首席人民调解员,使调解工作具有一定法律效力。2001年,投资15万元,建成司法信访窗口,建立街道领导、法律工作者、调解干部窗口接待制,方便居民来访。至2002年,解决历史遗留问题15件,无赴京上访、赴市集访事件发生。1993年、1997年曹杨新村街道先后获上海市社会治安综合治理先进集体称号。街道司法信访窗口被评为1999~2001年度区“十佳”窗口,2002年3月,获区司法行政综合示范窗口称号。

二、治安防范

1991年,成立曹杨新村街道社会治安综合治理工作委员会,建立街道、居委会、居民小组三级综治工作网络,开展普法教育和创建安全小区工作。为给居民营造一个安定和谐的居住环境,组织42支夜间巡逻队、安全值班岗哨、义务防火防盗小组、邻里互保网、护村队、暑期红领巾护村队等群防群治队伍,对地区治安防范起到积极作用,1992年案发率比1990年下降66.7%。1992年起,建设“大包围、小分割”治安防范体系,在11条里弄建成围墙8000余米,市公安局在曹杨六村召开现场会推广这一做法。1999年起,在居民楼安装防盗铁门、防盗插片等,在新建住宅小区和部分老式住宅楼安装电子防盗门,有效遏制盗窃案发生。开展法制进家庭活动,家庭与居委会签订治安防范责任书,签约率80%。居民积极参加每年开展的强防范、降刑案、管小区、保平安百日竞赛活动,物防、技防、人防一齐抓。2001年,对曹杨地区97处地下室进行全面调查,杜绝火灾隐患和治安隐患。2002年,关闭、转产“旧、差、坏”地下室17个。至2003年,共建成市安全小区8个、区安全小区8个。

三、外来流动人口管理

1991年起,由居委会负责外来人员来沪登记与领证工作和计划生育工作。1993年,成立外来人口管理领导小组。1999年,根据《关于加强本区暂住人口管理的暂行办法》,成立外来流动人口管理站,加强对外来人员管理。2001年,根据“暂住证”要求,制订发放外来人员房屋租赁证工作预案,居委会、物业、工商和派出所四位一体把牢人住关、证件关、外借关,房屋出租办证率70%。2002年,每个居委会配备外口协管员。2003年,在外来人口比较集中的农贸集市设立外来人口管理站,对外来人员进行教育、管理、服务为一体的“本土化管理”。

四、刑释解教人员安置帮教

1991年起,组织干部先后到10个监狱探访曹杨地区服刑人员,落实社区志愿者结对帮教750人,使服刑人员立功减刑率上升75%,重犯率下降至1.8%。2000年,曹杨新村街道获上海市刑释解教人员安置帮教工作先进集体称号。2001年,建立回首帮教基地20个。2003年,建立刑释解教人员过渡性就业基地3个,街道被定为上海市社区矫正工作试点单位。

至2003年,为刑释人员进行申报户口、失业登记、办理劳动手册、申办营业执照、申请最低生活保障、促进就业等,共帮教712人次,安置就业511人次。