长风新村街道位于普陀区西南部。

1991年起,街道为适应市场经济,调整产业结构,加强招商引资力度,实现街道经济迅速发展。1992年,开展创建文明楼组和“五好”家庭活动,开展文明小区创建活动,街道与工厂、学校、部队以多种形式共建精神文明,联合开展社区文化体育活动,丰富社区居民生活。同年,长风新村街道被评为上海市先进街道办事处。1993年,被评为上海市文明单位。1996年,成立社区服务总队及服务调配站,为居民提供医疗、计划生育咨询、日常用品维修、法律维权等100余项服务。2001年,投资80万元,建成全区街镇第一所社区学校。

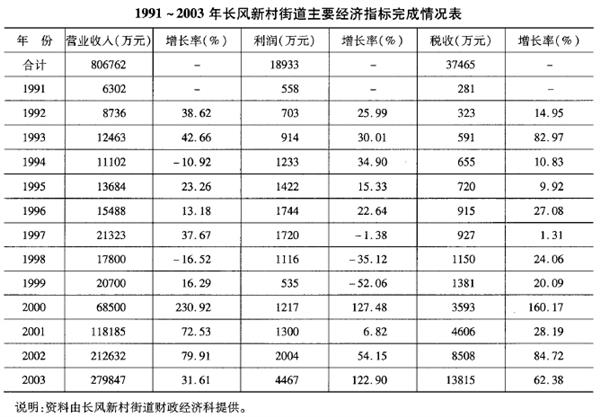

2003年,街道营业收入27.98亿元,利润4467万元,税收1.38亿元,列全区街道经济第二位。1998~2003年,长风新村街道连续5年被评为上海市文明社区,2次被评为全国群众体育先进集体,6次被评为上海市全民健身、体育先进集体和示范社区,6次被评为市绿化先进单位。有20个居民小区被评为市文明小区,4个小区被评为区文明小区。2003年,被评为上海市军民共建先进集体,获2001~2003年上海市劳动模范集体提名奖。

第一节 街道经济

一、经济发展

1991年,长风新村街道实现营业收入6302万元,利润558万元,税收281万元,在全区街道排名第八位。1992年,依托大工厂,积极发展新企业,与上海试剂厂联营,办起化工产品经营部、五金机电商店、印刷厂3家企业;投资200万元,与上海内河装卸公司联营办出租公司,第一批有20辆出租车投入运营;投资30万元,建造一批商业用房。并尝试用多种形式发展经济,开办第一家股份制企业(新都酒家),投资600万元建造工业大楼,促进产业结构的调整。1996年,以巩固老企业,发展新企业的经济工作方针,提出虚实结合以实为主发展思路,一批科技含量高、高附加值、有市场前景的第二产业企业先后建成投产,长风电器厂、固力紧固件厂、织花地毯厂等一批新骨干企业形成,共新建企业20家。街道完成营业收入1.55亿元,利润1744万元,税收915万元。

1998年,受亚洲金融危机和国内市场疲软等因素影响,街道企业经营滑坡。街道领导改变经营思路,由办企业实体转向招商引资,引进税源,使街道经济保持平稳增长。2000年,因街道区划调整,经济总量、规模大增。加大招商引资力度,引进中国凯盛国际咨询公司、上海先声科技发展有限公司等科技型企业和新型旅游企业,为街道经济快速发展注入后劲。引进民营企业33家,占引进总数的58%。通过招商引资进一步优化产业结构,房地产业、建筑业成为街道支柱产业。当年完成营业收入6.85亿元,利润1217万元,税收3593万元。2002年,招商引资引进企业263家,注册资金4.1亿元,其中注册资金1000万元以上的企业11家,500万元以上的企业9家。2003年,构建楼宇招商、房产建筑、都市工业、科技园区、汽车漆培、现代服务六大平台,经济快速发展,经济运行质量进一步提高。

二、经济体制改革

1991年,街道经济由合作联社、综合服务社、劳动服务公司、民政福利社经济4条线组成,由经济科统一管理。1992年,为适应市场经济,成立欣宏工贸实业总公司,与经济科两块牌子一套班子,公司下设4个业务部,其中一部为重点企业,二部为综合社,三部为旅馆,四部为民福企业。各业务部独立开展生产经营活动,独立经济核算,各企业实行经营承包责任制。

1996年,企业实施退资租赁承包经营管理,62家企业实行全员劳动合同制。1998年,街道成立体改工作领导小组,对企业实行明晰产权关系,清理无效益企业,对挂靠和承包企业进行清产核资、产权界定、重新验资注册。按照政企分开原则,政府从竞争性经营领域逐步退出,转为间接管理。1999年,在加快企业转制的同时,对经济管理部门体制作相应调整,撤销原有条线,欣宏工贸实业总公司更名为天正投资发展中心,由行政管理向资产经营管理转轨,内部实行竞聘上岗,职工收益与岗位目标职责挂钩。至2003年,改制企业198家,其中改为股份合作制企业51家、有限责任公司25家、风险抵押经营承包11家、私营企业4家、其他11家,兼并4家,清退61家,歇业31家。

第二节 精神文明建设

一、创建活动

1991年,开展创建文明楼组活动,建立楼组管理委员会,在居民中开展自我管理、自我服务活动,倡导互帮互助邻里新风。1992年,评选出文明楼组197幢,文明样板楼52幢。1994年,扩大文明楼组创建范围,开展“文明块”创建活动(将楼组连成片、块),首批命名18个文明块。同年,召开长风地区文明单位研讨会,将精神文明共建活动从厂街共建扩展到军民共建、厂校共建、厂弄共建等,先后与公交、银行、部队及市国家安全局普陀分局、区法院、区检察院建立共建关系。1995年,长风二村一委创建成市文明小区,长风二村三委为区文明小区。街道召开创建文明小区现场交流会,并编印《居委会精神文明建设千字文经验选编》,各居委会掀起争创文明小区高潮。1998年,街道成立创建长风文明社区领导小组和顾问委员会,召开辖区内企事业单位创文明社区联谊会,共商创建文明社区工作。与华东师大、华东政法学院、华联商厦、长风公园等单位建立共建关系。2003年,进一步完善文明社区、文明小区创建和管理机制,推进科学、教育、文化、卫生、体育、法律“六进小区”工作。2003年,长风新村街道被评为上海市军民共建先进集体。1999 ~2003年,长风新村街道连续3次被评为上海市文明社区。

二、社区教育

长风新村街道社区教育委员会成立于1987年,社区中97个单位成为会员,11所中小学成立社区教育分会。1991年,建立社会实践考察基地100处,成为中小学生第二课堂。同时,筹集教育基金8万余元,建立教师奖励基金,把尊师重教工作引向社会化。1993年,辖区中各中小学聘请90名校外辅导员,组建德育讲师团,到工厂为学生家长提供家庭教育咨询,对学生进行爱国主义、革命传统教育。建立以学校为中心,家庭、社会教育一体化德育教育网络。1995年,围绕“社会教育化和教育社会化”,通过成立市民学校,开展文明市民教育、市民公德教育、普法教育等,提高市民素质。2000年,制订《学习化社区三年规划》,举办学习化社区、学习型家庭建设研讨会,印发《学习型家庭论学习》优秀征文集。2003年,评选出优秀学习型家庭54户,学习型家庭116户。

三、社区科普活动

1991年,成立长风新村街道科学普及协会,建立科技人员联谊会。举办各种科普讲座、科技人员座谈会,把科普工作列入文明里弄考核内容。1994年,根据里弄特点,开展特色活动,组织社区中科技人员为居民举办电脑知识讲座,并成立电子爱好者协会,在市家用电脑大赛中,街道获优秀组织奖。1996年,开展科普楼、科普村建设,组织居民参加市“新科技三分钟”知识竞赛,发动居民参与制作百幅《漫游新科技百花图》,举办电脑维修保养、养花、医疗保健等活动,每次均有近千人参加。1998年,创建成市科普村1个,区科普村1个。2000年,成立社区科普学校,与康复杂志社、天士力集团、上海专家医学研究中心等单位每月组织1~2次科普讲座、科普咨询和科普推广活动;举办“文明伴我行”科普纳凉晚会传播科学知识。2003年,建成市科普村1个、区科普村12个,街道科普楼65幢,并成立150多人的科普导师团。

四、社区文化活动

1991年,街道文化站建有苗苗艺术队、老年合唱团、老年读书协会、红领巾读书读报辅导小组(简称“红读小组”),苗苗艺术队多次参与接待外宾。1994年,“红读小组”在市“红读”活动竞赛中获三连冠。1995年,筹集资金1200万元,建成街道文化馆,成立长风社区艺术团,150余名文艺爱好者组成民乐、沪剧、合唱、时装表演4支队伍,成为社区文化活动主角。同年9月,成立长风社区书法爱好者联谊会,100多名书法爱好者和20多名知名画家参加。1998年起,2年一届中国上海国际花卉节在长风公园举办,以花文化为主题,组织居民万余人参加文艺汇演。“花文化”为长风社区的特色文化。2003年,组建军乐队和国标舞队,成为长风新村街道“一街一品”特色项目。国标舞队参加上海国际艺术节中外艺术家和市民大联欢活动。居民自发组织戏曲、歌咏、舞蹈、腰鼓队等82支队伍,13年中,街道文艺队伍在参加全国、市、区级比赛中共获奖549项,其中全国17项,市级230项。

五、社区全民健身活动

长风社区文化体育协会成立于1987年,以群众为主体,以园林体育为突破口,不断拓宽社区体育渠道。1992年,组织开展迎东亚运多项体育运动及举办老年运动会。1993年,长风新村街道被评为全国群众体育先进集体。1994年起,贯彻《全民健身计划纲要》,每年投入20万元用于场地设施建设,为50余支业余体育团队提供活动场地。同年,长风新村街道被评为上海市百万市民健身活动标兵。1995年,成立上海市第一个社区体育指导中心,下设学校、单位、居委会等群众健身活动指导站125个,540多个楼组聘请了群众体育指导员,群众体育热心志愿者有近千人。街道文化馆设有乒乓房、健身房、桌球房等体育锻炼场地,举办各类全民健身培训班。同年,长风新村街道被评为上海市全民健身运动示范单位。1996~1997年,投入30多万元在2个居民小区以及长风公园内建造健身园,增添锻炼器材。同时,街道又在一些小区较大绿地周边建成各具特色的儿童乐园、居民健身俱乐部等活动场地,供群众休息、活动。1997年,长风新村街道被评为全国群众体育先进单位。同年10月,街道作为上海市5个先进代表之一参加在北京召开的全国群众体育先进表彰大会,并得到国家主席江泽民接见。1998~2003年,长风新村街道先后被命名为全国城市体育先进社区、上海市体育先进街道、市政府实事建设先进集体和上海市人人运动示范社区。

第三节 社区服务与社会保障

一、社区服务

1991年,长风新村街道建立社区综合服务公司,有服务实体41个,服务项目38项。19 96年,成立社区服务中心,投资70多万元,建成有20间门面社区服务一条街,居民在家门口就得到便利服务。长风新村街道被评为上海市社区服务示范街道。1998年,长风新村街道被定为上海市社区服务网试点单位,投入20万元,新建12个电脑亭,为居民提供电话、复印及网上查找服务信息等多项服务,对推进社区服务信息化起到促进作用。2002年,按照“星光计划”要求,街道投入资金200多万元,对社区服务中心进行改扩建,在硬件上进一步改善。社区服务中心设有家政服务部、进厂服务部(为企业服务)、法律咨询服务部、综合维修服务部等10多个服务部门、100多个服务项目,开设24小时社区服务热线,当年受理求助电话1076次,接通率、处理率、反馈率、满意率均达标。各居委会建立社区服务分中心,成立30多支各类志愿者队伍,数千名志愿者活跃在社区互助服务活动中。至2003年,长风新村街道先后被评为上海市社区服务先进集体、上海市实事工程先进集体。

96年,成立社区服务中心,投资70多万元,建成有20间门面社区服务一条街,居民在家门口就得到便利服务。长风新村街道被评为上海市社区服务示范街道。1998年,长风新村街道被定为上海市社区服务网试点单位,投入20万元,新建12个电脑亭,为居民提供电话、复印及网上查找服务信息等多项服务,对推进社区服务信息化起到促进作用。2002年,按照“星光计划”要求,街道投入资金200多万元,对社区服务中心进行改扩建,在硬件上进一步改善。社区服务中心设有家政服务部、进厂服务部(为企业服务)、法律咨询服务部、综合维修服务部等10多个服务部门、100多个服务项目,开设24小时社区服务热线,当年受理求助电话1076次,接通率、处理率、反馈率、满意率均达标。各居委会建立社区服务分中心,成立30多支各类志愿者队伍,数千名志愿者活跃在社区互助服务活动中。至2003年,长风新村街道先后被评为上海市社区服务先进集体、上海市实事工程先进集体。

二、社会救助

1993年,建立由街道、居委会、居民楼组三级帮困网络。制订《长风街道生活困难救助基金实施办法》,并筹集1.22万元设立老年救助基金,用于对困难老人临时性补助。1995年,对困难家庭进行全面调查分析,609人得到民政救济,发放油粮帮困卡2377张。1997年,成立街道社会保障委员会,制订《关于社会保障工作实施办法》,使社会救助更趋制度化、规范化。2000年,帮困扶贫基金增加到百万余元。2002年,试点“一口上下”(救助对象一个口子向上,救助款物一个口子向下,各条的现行政策在块里相互衔接)社会救助体系,制订就业年龄段人员救助办法和刑释解教人员救助办法,实施就业与救助联动机制,促进就业。2003年,发动社区单位与特困户结对,有14个单位与33户特困户结对。

三、再就业工程

1991~1993年,开展待业人员职前技能培训,通过各种途径共解决1697人次就业。1994年,加强与用工单位协作,帮助99名就业困难人员就业。1995年,建立职业介绍信息员队伍,及时传递招工信息,2年中安置就业2180余人次。1997年,街道建立“再就业工程”领导小组,建立职业指导员队伍,加强择业指导,举办就业心理指导培训班,使部分失业人员就业观念、心态得到转变。1998年,新增用工单位27个、非正规劳动组织23个,挖掘公益性岗位195个。1999年,成立社保服务中心,广泛收集用工信息,寻找就业岗位,与50多个单位建立用工关系,2年中共安置3878人次就业。2001年,组建街道市容协管服务队、保洁队、保绿队等公益性服务组织,解决200余名"4050”人员就业。2002年,开展就业援助行动,24个居委会配备专职就业援助员。1997~2003年,发展非正规劳动组织216个,新增公益性服务就业岗位813个,新建用工单位77家,13年中共安置1.96万余人次就业。

第四节 环境建设与管理

一、环境整治

1991年起,对住宅公共部位及周边环境混乱现象进行整治,建立星期四上午劳动日制度,机关干部、社区志愿者分块包干整治卫生死角,控制蚊蝇孳生地。1994年,街道与各居委会、企事业单位签订卫生目标管理责任书,并组建马路清扫队、除害服务队、卫生值勤队、里弄保洁队、垃圾房管理队等5支队伍,对环境卫生进行全方位整治和管理。140多家企事业单位组成6个卫生联防组,对单位内卫生死角、门前三包进行自查互查,卫生合格单位达90%。街道除害站被评为区一级除害服务站。1998年,建立垃圾分离处理站,推广垃圾袋装化,普及率90%。长风新村街道被评为市一级卫生街道。2000年,配合顺义村地块动迁、宁夏路辟通、轨道交通三号线建设,加大周边环境整治力度,使蚊蝇密度下降2%~4%。1991~2003年,共出动8万余人次,参加环境整治活动。

二、拆违建绿

1991~1997年,拆除违法搭建3500平方米,增加绿化面积4.1万平方米。1998年起,拆除大渡河路两侧、云岭东路等处违法建筑1. 75万平方米,补种绿化1.5万平方米,大渡河路成为市一级景观道路。2000年,贯彻“建管并举,以管促建”城市管理要求,开展创绿色家园、环保小区活动。配合宁夏路、轨道交通三号线沿线及枣阳路文化休闲街建设,拆除违法搭建3万余平方米,建成2块面积8200平方米的绿地。2003年,投入170万元,拆违8400平方米,建成居民区绿地2万平方米、公共绿地5000平方米、单位绿地1000平方米。1992~2003年,长风新村街道6次被评为市绿化先进单位。

三、市场整治

1991年,出动286人次、整顿市场41次,物价参检1202人次、检查378户。1993年,建成怒江路室内菜场,怒江路、同普路等地马路市场全部迁入。1996年,街道投资60万元建成中山桥农贸市场,将华东师大等地一些小型菜市场迁入集中管理,既方便居民买菜,又清洁环境。1999年,取缔枣阳路夜市及有碍市容的长风一村、长风三村、长风公园门口马路集市,加强整治和管理,长风地区市容市貌明显改观。

四、环境保护

1991年,投资137.89万元,治理有噪声源单位43个,治理项目98项。1993年,创建“基本无燃煤社区”,对辖区内144个单位、187只锅炉、72只窑炉、18台茶水炉、118座灶尖炉进行检查整治,达到烟尘控制区二期工程要求。1998年起,在金沙江大酒店等处设立3个高空嘹望点,建立街道烟尘缭望制度,并对交通、固定源、建筑施工地产生的噪声加强执法力度。开展创建“大气污染排放达标街道”活动,改造炉灶9台,停用4台,年削减用煤3000吨、削减烟尘排放量28吨、削减二氧化硫55吨,改善地区大气环境质量。2000年,创建成上海市大气污染物排放和噪声双达标街道。2003年,对长风地区周边的燃煤点和煤饼加工点进行长效整治,使炉灶黑度合格率达到100%,锅炉烟尘排放达标率99%以上,工业炉灶达标率100%,建成上海市基本无燃煤街道。

五、旧区改造

1991~ 1996年,配合上海试剂三厂三废治理、中江路合流污水基地、金沙江路拓宽等工程,动迁居民1067户,单位41个,拆房5.82万平方米。1999年,中江路房地产开发,动迁居民242户,拆除危旧住宅和厂房2.88万平方米,新建御风苑、黎金苑、名师风范新家园、中江小区、师大三村等住宅小区,建筑面积24.02万平方米。2000年起,辖区内白玉路、顺义路、盘湾里等地块进行旧区改造,至2003年,共动迁居民4828户,单位35个,拆房15.07万平方米,新建大华清水湾花园、金阳怡景公寓、绿地世纪城、名师华苑、长风山水城、江南名庐等住宅,建筑面积203.97万平方米。

1991~2003年,长风新村街道动迁居民6137户,拆房面积19.07万平方米;动迁单位78个,拆房面积4.69万平方米;新建大楼166幢,建筑面积266.36万平方米。

第五节 社区稳定与治安防范

一、信访与人民调解工作

1992年,建立街道、居委会、居民小组三级调解网络组织,设立调解信息员队伍,调解居民纠纷。1994年起,开展民间纠纷防激化竞赛活动,通过法制宣传和矛盾排摸,使大量纠纷在居民小组和居委会得到解决。1997年,成立社区纠纷调处中心,遵循“治本化解”和“防范缓解”工作方针,调处解决历年积压的各类群访集访矛盾10多起。1998年,长风新村街道获上海市人民调解工作先进集体称号。2000年,制订《长风新村街道关于进一步加强矛盾纠纷排查调处暂行办法》,设立星期四领导接待日制度,贯彻“预防为主,教育疏导,依法处理,防止激化”原则,及时化解矛盾。2002年8月,建立长风新村街道司法、信访综合服务窗口,组织法律工作者参与窗口接待和法律服务,按照“构筑平台、信息共享、各司其职、提高效率”原则,调处一些突发性、群体性矛盾。2003年,依法开展民间纠纷诉前调解,对70起向法院提起诉讼的纠纷,经诉前调解撤案49起。

1991~2003年,共调处民间纠纷2360起,调解率99%,调解成功率95%;解决纠纷苗子1387起,防止矛盾激化32起;受理信访3100余件,办结率99%;协助“110”联动处警663起。

二、治安防范

1991年,成立社会治安综合治理领导小组和创安全小区领导小组。发动居民组织一楼一岗、一弄一岗等看家护村队,建立以在职职工为主体的工纠队、联防队,加强夜间巡逻。1995年,开展社会治安百日达标竞赛活动,社区居民、在职党员义务参加里弄值班巡逻,案发率明显下降。1997年起,逐步投入资金,加大治安防范设施建设,建围墙1500米;主要通道新装铁门14扇,增设门岗;为居民家装防盗门锁、门角铁等1.5万余户,98%居民自装防盗门;居民住宅公用楼道全部安装过道灯。1998年,长风新村街道综合治理工作被评为上海市先进集体。2002年,制订《关于防人室盗窃的工作措施和考核目标》,实行居委会、物业公司、辖区民警“三位一体”的小区管理制度,加强小区内值班巡逻,降低人室盗窃率。2003年,创建成9个市安全小区、9个区安全小区。

三、外来流动人口管理

1992年,成立外来人口管理小组,建立5个外来人口自管分会,对62家建筑队、民工队治安责任人、保卫干部进行管理上岗培训。1996年,成立外来人口管理中心,加强外来人口暂住证登记,同时建立私房出租户房东自管会,制订私房出租验证制度。2002年,建立长风、白玉“帮帮”房屋租赁服务社,在房屋租赁中介服务中及时掌握外来人员流动情况。2003年,街道共有流动人口8292人,领证6218人,领证率75%。

四、刑释解教人员安置帮教

1991年,有刑释、解教人员262人,由居委会干部、居民志愿者等组成“两劳”人员帮教小组,开展帮教活动250余人次,并通过各种途径安排193名刑释解教人员就业。2000年,对556名帮教对象进行“一入一表一卡”档案式管理,并全部成为帮教小组的对象。2002年,445名5年内刑释解教人员中有350人安置就业,就业率79%,享受低保62人,另有30人次得到困难补助,刑释解教人员重犯率为零。13年中,安置刑释解教人员就业2466人次,“两劳”人员重犯率0.7%。