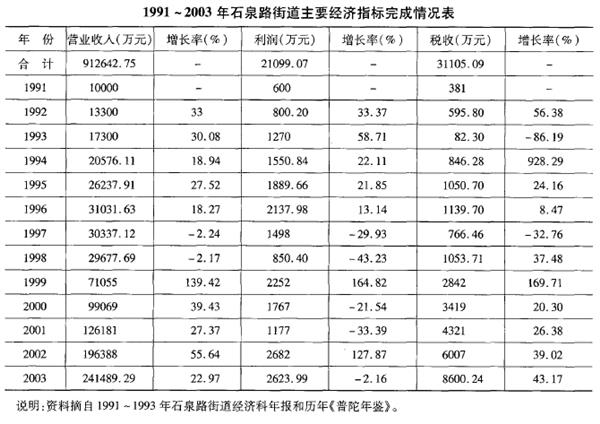

石泉路街道位于普陀区中部,1991年10月,由朱家湾街道和石泉新村街道撤并而成。1992-1993年,街道年营业收入、利润、税收居全区第二名。1994年,创建成上海市第一个住宅面积最大的管弄新村文明小区。1996年起,按照“两级政府,三级管理”要求,发展街道经济,完善社区服务和社会保障体制,繁荣社区文化,维护社区稳定。2000年,建成管弄路“明星一条街”,被誉为“石泉现象”。2001年,街道投资120万元建社区学校,为社区居民业余学习和文娱活动提供平台。2003年,街道招商引资额10.2亿元,居全区第三位,营业收入、利润、税收分别比1991年增加24倍、4.3倍、23倍。13年中,用于帮困资金1355万余元,为下岗、待业、失业人员提供再就业8580人次。

1999~2003年,石泉路街道先后获全国婚育新风进万家活动先进街道、上海市文明社区、上海市社区建设示范街道、上海市社区教育先进单位、上海市拥军优属模范街道、上海市社会治安综合治理先进集体等荣誉称号。

第一节 街道经济

一、经济发展

1991年,石泉路街道营业收入、利润、税收分别为1亿元、600万元、381万元。1993年,通过产业结构调整、经济管理体制和集体企业体制改革,加强招商引资,形成稳定可靠的街道经济体系。

1994年,街道开办41家投入少、产出快、风险小的企业,当年开办当年出效益的有32家。街道完成营业收入2.06亿元,利润1550.84万元,税收846.28万元,居区街道经济前列。1995~1996年,按照“办事高效、运转协调、职责分明、行为规范”的管理要求搞好对企业的服务,并建立领导分工联系重点企业制度,协调解决企业碰到的困难和问题,使经济进入平稳发展阶段。2003年,招商引资成为街道新的经济增长点,街道营业收入、利润、税收分别为24.15亿元、2623.99万元、8600.24万元。经济快速增长,使社区建设和管理获得财力保证。

二、经济体制改革

1991年,石泉路街道经济工作逐步从计划经济向市场经济转变。1992年2月,建立上海申新联合公司,与经济科“两块牌子一套班子”。1994年,实行政企分开,行政性上海申新联合公司改为具有独立法人资格经营性公司,并关、转21家微利亏损企业。1995年9月,上海申新联合公司更名为上海维通实业有限公司,同时街道合作联社、综合服务社、民政福利公司、商业服务公司和幼托管理所等划归上海维通实业有限公司管辖。街道经济管理模式从直接参与企业投资经营逐步向强化管理和提供服务转变,调动职工和企业管理人员积极性,使经济效益不断上升。1999年,为进一步适应市场经济发展需求,成立上海泉欣商务发展有限公司,原属维通实业有限公司管辖的五个经济条线并人泉欣商务发展有限公司,实行统一经营管理。

2000年5月,因街道撤并,石泉路街道所属2家公司与原东新路街道下属4家公司合并成鑫铧、桦橙、维通、泉欣、东福、弘联6家公司。至2003年,各公司有所属各类企业240家,其中工业47家,商业114家,服务业39家,建筑、房地产业23家,交通运输业13家,金融业4家。2001年,按区政府要求,对街道集体所有制企业进行改制,转让60家、“摘红帽”53家、歇业38家。改制后,有私营企业104家,股份合作制企业9家。至2003年底,完成改制企业156家,尚未完成改制企业18家。

三、招商引资

1996年起,石泉路街道以“靠大、联大、做大”的发展思路,依托中山北路物贸街发展,先后引进中电信房产、盛泉浴场、猎豹汽车销售、德律风汽车修理、意大利品牌男装服饰等企业和项目200家,注册资金近2亿元。2000年,成立街道招商办公室,协调各公司招商引资和引进税源工作;投资1500万元,参与桃浦未来岛工业园区标准厂房建设,为招商引资建立基地。通过项目招商、中介招商、以商引商等,引进古井假日酒店、金盛好来福装饰城、上海慧谷数码市场经营公司、上海爱琴海娱乐有限公司、长寿顺风酒店、金源期货经纪有限责任公司等知名企业。2000~2003年,共引进项目246个,注册资金10.2亿元,其中工业13家,建筑业10家,商贸服务业183家,招商引资工作列区第三位。

第二节 精神文明建设

一、创建活动

1991年,以“争做文明市民,争创文明家庭,争创文明楼组”为创建目标,以争创尊老爱幼、家庭和睦、邻里团结为主要内容的五好文明家庭着手,开展文明小区创建活动。1992年,管弄新村建成区文明小区。1993年,制订街道精神文明建设三年规划(1993~1995),组织居民学习《上海市文明市民公约》和《公民道德建设实施纲要》,推动文明小区建设。1994年,管弄新村建成上海市文明小区。1998年,有2户家庭被评为市五好家庭、28户家庭评为区五好家庭,建成市文明小区2个、区文明小区3个。2001年,成立街道公民道德建设指导委员会,制订公民道德建设三年实施规划(2001年至2003年),社区志愿者组织公民道德建设讲师团、市民巡访团,开展“扬我美德,建我家园”实践活动。同年,石泉路街道与上海警备区73181部队共建文明签约,街道图书馆与部队实行“馆营挂钩”,把图书送进营房。精神文明共建活动推动文明社区建设。2002年,组织“十佳社会公德”、“十佳家庭美德”、“十佳职业道德”评选活动,并制作成版面在全街道进行巡展。至2003年,共建成市文明小区17个、区文明小区10个,石泉路街道被评为2001~2002年度上海市文明社区。

二、社区教育

1991年,成立社区教育委员会,24个社区单位、12所中小学校成为社区教育理事单位,开展以尊师重教为主的社区教育活动。1992年,建立街道市民学校,各居委会成立市民分校,各中小学建立家长学校,为居民提供各种学习内容,丰富业余生活。1996年,成立家庭教育指导中心,落实对偏差生关爱和帮教措施。1991~2000年,整合社区资源,开辟教育活动基地28处、社会实践基地12处,成为青少年第二课堂。2002年5月,投资120万元新建石泉社区学校,设置电脑房、多功能厅、图书室、体育活动房等各类活动设施,下设铜川分校、铁路分校、太浜巷分校3个授课点。2003年,社区学校开设书法、绘画、钢琴等近百项教育培训课程,由社区内外165名名人、专家、教授及志愿者组成的老师自编《家庭烹饪》、《声乐》、《家庭花卉》、《编结》、《计算机网络》等教材,有万余人次参加社区学校各课目学习。社区学校与上海师大30多名大学生联手开展“夏之爱”系列活动,免费对社区学生开放,有2万多人次参加。石泉社区学校“万户家庭网上行”培训课程获普陀区首届社区学校成果展示竞赛团体一等奖,被评为普陀区先进社区学校。

三、社区科普活动

1991年,以创建科普楼组为突破口,开展科普知识宣传教育活动。中山新村一居民在家中办起科普宣传园地,向周围邻居宣传科普知识,至1995年,科普园地共刊出760期。1995年,管弄二委建成市科普村。1998年,管弄二委十余名医学专家成立科普医疗服务指导中心,为居民开办科学健康生活常识讲座,提供医疗咨询。1999年,中山一委、管弄三委建成区科普村。2001年,调整街道科普协会,23个居委会成立科普协会分会,建立小区科普站、大楼科普小组和150余人的科普志愿者队伍。街道投资5万元,新建23个科普宣传画廊。2002年,在全国科技活动周期间,与区科委及启星学校联合举办“弱智、残疾人科技创造未来”为主题的科普活动,该校学生手工作品及科普知识解答得到与会者好评。同年,与区科委一起编辑《家庭科学饮食》小册子,印发500余册。至2003年,石泉路街道建成1个市科普村、14个区科普村、14个区科普楼。

四、社区文化体育活动

1991年起,连续6年举办石泉社区“书画摄影展”,4次石泉社区“十月歌会”。1992年,成立全民健身领导小组,因地制宜地组织和引导居民开展健身活动。1993年,成立石泉路街道文化工作委员会,承办“普陀区第二届石泉杯业余淮剧大奖赛”,有50余名业余淮剧爱好者参加。1994年、1996年,举办社区全民健身运动会,居民踊跃参加。1998年,街道文化中心组建“戏剧沙龙”、“绘画沙龙”、“书法沙龙”、“音乐沙龙”、“文艺沙龙”,有200多名居民参加。1999年,举办石泉社区读书征文演讲赛,共评出10户社区优秀读书家庭,其中1户家庭获市“百佳”家庭读书奖。岚皋路166弄居委会自筹资金建成健身苑,街道及时推广,并将建健身苑列入街道实事工程。石泉路街道获上海市社区健身苑(点)实事工程先进单位。2002年,由50名居民组成的石泉路街道“锣鼓队”成为区“一街一品”特色文化节目,多次参加区内各项活动。全民健身活动吸引越来越多居民,全街道有40多支健身团队。同年6月,在岚皋馨苑举办“小手牵大手”家庭健身竞赛活动,有400余人参加。2003年9月,在管弄新村小区广场举办健身操舞展示表演,有26支各类拳操队、500余人参加。石泉路街道被评为上海市老年体育先进单位。至2003年,全街道共建成1个健身苑、25个健身点,实现居民区健身苑(点)全覆盖。

第三节 社区服务与社会保障

一、社区服务

1992年,建立街道社区服务中心,开设就业、医疗、家政、便民维修等八大类54项服务,开办全市第一家钟点服务公司。各居委会相继建立社区服务分中心,为居民提供午餐搭伙、保健治疗、家政服务、临时托儿所等服务。1994年,街道成立拥军优属领导小组,创建拥军爱心服务基地,为军人家属提供服务。1998年,在管弄新村首创为独居老人服务的“守望工程”,并在全街道推广,街道出资培训家政服务员,为生活不能自理独居老人提供“居家养老”服务。1998年,石泉路街道获市社区服务先进集体称号。1999年,社区服务中心开设24小时“社区服务热线”,为居民提供咨询、投诉、求助等服务。2001年,建立街道、居委会两级社区服务信息管理网络。同年,投资350万元新建石泉沙田敬老院。2003年,共有沙田、信仪、石岚三所敬老院,床位222张,人住率100%;为283名困难老人提供居家养老服务;建成市级敬老居委会1个、区级敬老居委会11个、标准化老年活动室3个;社区服务中心共受理居民求助1424人次,提供各类咨询1565人次。1999~2003年,石泉路街道连续三届被评为上海市双拥模范街道。

二、社会救助

1991年起,通过政府拨款和街道集资帮困相结合,对社区中特困老人、下待岗人员、重残无业人员、优抚对象等开展社会救助工作,至1998年,共发放社会救济金473万余元。1999年,制订《石泉路街道社会救助保障工作实施意见》、《石泉路街道社会救助工作运行和考核办法》。至2003年,街道建立200多万元帮困基金,以各种形式救助5.6万余人次,共发放社会救济金1355.02万元,发放粮油帮困卡3.2万张,发放医疗救助金801人次72.18万元。

三、再就业工程

1991~1995年,登记在册失业人员2000余人,街道劳动部门积极与用工单位联系,安置就业1700余人次。1996年,街道成立再就业工程协调小组,建立39人的职业指导队,通过开设劳动技能培训班、腾岗、开发公益性岗位、发展非正规劳动组织等,帮助380人从新走上工作岗位。1997年,实行就业托底承诺制,成立普陀区帮帮服务石泉中心,安置就业托底对象1205人次就业。1998年,成立街道就业和社会保障服务中心,吸纳2053名失业、协保人员就业。石泉路街道被评为区再就业先进集体。2002年,为23个居委会配备专职就业援助员,开展就业指导,共帮助1205人次再就业。2003年,实施就业和救助双向联动机制,对“低保”家庭中有就业能力成员实施就业与救助联动,做到“应业尽业、应保尽保、应帮尽帮”。2001~2003年,共新增就业岗位3295个,职业介绍10892人次,安置8580人次就业。

第四节 环境建设与管理

一、环境整治

1991年起,针对地区棚户简屋多、违法搭建多、卫生设施差状况,开展环境卫生整治活动。1994年,取缔华池路管弄路口、洵阳路和宁强路3处严重影响交通和市容的露天集贸市场,根据市容观瞻路线要求对街道周边的光新路、中山北路、岚皋路及辖区内石泉路、华池路、汉阴路等主要干道进行专项整治。2001年,石泉路街道被评为上海市一级卫生街道。2001年,成立社区除害站,负责居民小区、集贸市场等重点区域除害灭病整治工作,并与200多个辖区单位签订除害责任书。2002年,街道与沿街229家企业签订门前环境综合治理责任书,减少门前乱设摊、乱招贴、乱堆物和跨门营业等违规现象。至2003年,共取缔乱设摊2.06万个,整治跨门营业1.19万次,铺设人行道近5万平方米,为社区居民创造良好的生活环境。

二、拆违建绿

1991年起,以拆违建绿为突破口,拆除虬江河边、旬阳路、光新路、中山北路沿线等一些严重影响市容市貌的违法建筑和里弄内乱搭建2600平方米,补种绿色植物3.5万平方米。同时,建立一支20人的专业绿化养护队。2000年,石泉路街道被评为区绿化先进单位。2001年,加大拆违力度,拆除真如港天赐苑河边43户违法搭建164间,面积3367平方米,在光新路真如港河边建成石泉“小西湖”景区。至2003年,共拆除违法建筑面积6.68万平方米,新建公共绿地27.1万平方米,使石泉地区绿化总面积达到37.1万平方米。管弄小区被评为市绿化示范小区,颐宁苑小区被评为普陀区环保绿色小区。

三、治理污染

1991年,对社区内15处固定噪声源进行检查和治理。1993年,石泉路街道被市环保局评定为噪声达标、烟尘排放基本达标单位。1995年,街道成立环境保护委员会,开始“基本无燃煤社区”和“三无小区”创建活动,对社区内298台燃煤小炉灶进行治理,推广清洁化能源,对居民用气进行改造,民用煤气普及率100%。1999年,建成上海市环境噪音达标街道。2000年,建成上海市大气污染物排放达标街道。2003年,创建成上海市基本无燃煤街道,社区内燃煤小炉灶和燃煤锅炉的清洁能源替代率达到100%。

第五节 社区稳定与治安防范

一、信访与人民调解工作

1991年起,石泉路街道在化解社区重大群体纠纷、历史遗留问题、易激化民间纠纷等社会矛盾中,坚持“四早”(早发现、早报告、早控制、早处理)和“四定”(定部门、定措施、定重点、定责任),把矛盾消灭在萌芽中。1995~1997年,调处重大群体和历史疑难纠纷15件,劝阻集体上访14批、1000余人次。1996年起,街道每年组织开展民间纠纷防激化百日竞赛活动,及时调处民间纠纷。1997年,成立社区纠纷调处中心和复旦大学学生法律授助石泉分中心,为社区居民提供法律咨询和法律服务。石泉路街道被评为上海市1996~1998年度人民调解先进集体。1999~2001年,先后建立信访工作联席会议制度和每星期四街道领导信访接待日制度。2002年6月,石泉路街道率先在全区推出人民调解协议书公证制,使纠纷调解协议书具有一定法律作用。2003年,街道建立司法信访接待窗口,负责信访接待、纠纷调解、法律咨询。1991~2003年,共受理各类纠纷3383起,调解率99.6%,调解成功率98.7%;受理人民群众来信2800件,接待处理群众来访4000余人次,领导处理信访405件,信访处理率100%。街道信访办被评为2003年度区信访工作先进集体。

二、安全防范

1991年,成立社会治安综合治理委员会,建立由街道综治办、社区单位和居委会治保会、居民治保小组组成的三级综治工作网络,开展以治安防范、防火防盗、安全生产为核心的安全小区创建活动。1993年,为新村大楼安装铁门,在简房及三层以下老式公房补装防盗插锁、防撬角铁等。在居民中宣传安全防范知识,各里弄建立每月一次群众“学法日”制度。1995年起,强化群防群治队伍建设,聘用有关人员组成专业防日撬队伍,发动在职职工参加夜间治安巡防队值班巡逻,设立楼组安全岗395个。1997年,实施“灯光工程”,弄堂内的路灯、大楼楼道灯全部亮起来。至2003年,安装安全插销3227户,添置家用灭火器5500只,建自行车棚58个,同时安装了一批旋转式铁门和电子防盗门,地区刑事案件、人室盗窃案件逐年下降。建成市安全小区6个、区安全小区12个,占街道小区总数的33%。石泉路街道获上海市2001~2003年度社会治安综合治理先进集体称号。

三、外来流动人口管理

1994年,成立外来人口管理领导小组,建立外来人员管理办公室和外来人口登记站,根据《上海市外来人口暂住登记条例》、《上海市流动人口房屋租赁管理暂行规定》,制订《外口办证窗口服务规范》、《房屋租赁管理办法》,加强对外来流动人员登记和出租房业主管理,通过居委会和用工单位对外来务工人员进行“七不”(不随地吐痰、不乱扔垃圾、不损坏公物、不破坏绿化、不乱穿马路、不在公共场所吸烟、不说粗话脏话)规范、岗前法制、交通安全、计划生育等宣传教育。2002年,结合私房出租登记,对外来人口聚居的方家宅地区进行整治。2003年,石泉地区有外来流动人员1万余人,发放暂住证4300余张。