1991年10月,甘泉路街道由原甘泉新村街道和沪太新村街道撤二建一成立,位于普陀区东北部。

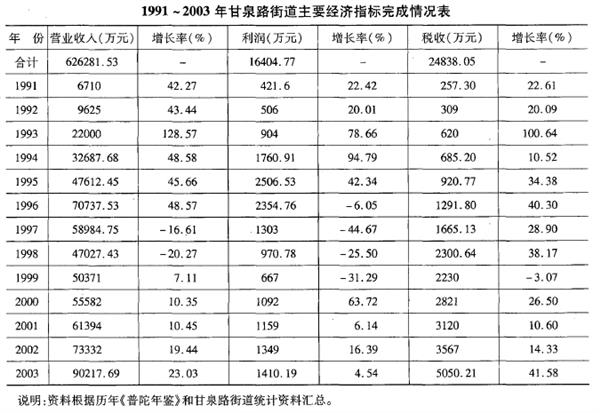

1991年,为办实事、增人气、造生气、添和气、树形象,甘泉路街道开展创建文明小区活动。1992年,子长小区建成全国文明住宅小区和上海市文明小区。1995年,提出用3年时间建成文明社区,并制订创建文明社区、文明楼组、文明小区规划和小区建设管理办法,编制创建文明社区指标体系,甘泉路街道成为全市第一个按照规划创建文明社区和制订文明社区指标体系的街道。1995年下半年,甘泉路街道成为普陀区“两级政府,三级管理”试点街道,推出一系列改革措施。围绕建设“守望相助、温馨美好”家园式文明社区,发展街道经济,整治社区环境,开展“甘泉小区节”、“非常丰采”等群众文化活动。1998年,甘泉路街道被评为首批上海市文明社区,并保持四连冠。街道经济是社区建设重要支柱,通过招商引资、扶植重点企业、强化管理等措施,2003年,完成营业收入9.02亿元、税收5050万元,实现利润1410万元。

1991~2003年,甘泉路街道先后获全国精神文明建设工作先进集体、全国绿化先进集体、全国五四红旗团委、上海市先进街道办事处、上海市文明单位、上海市一级卫生街道等称号。

第一节 街道经济

一、经济发展

1991年,甘泉路街道有商业、服务业、饮食业、小型加工业等经济实体80家,全年实现营业收人6710万元,税收257.3万元,实现利润421.6万元。1993年,街道重点扶植创利重点企业,开拓新项目,与新家坡合资建立大成皮件有限公司,开办上海电梯装潢公司、中迅装潢公司、新泉出租汽车公司等,年营业收入首超亿元,达2.2亿元。1994年,建成新泉娱乐总会、杨子木材总厂经营公司、秀泉建筑安装责任有限公司及科技含量较高的热塑薄膜厂等企业,并开拓外贸业务,当年创汇20万美元,实现街道对外贸易零突破。1996年,引进房产、建筑装潢等企业25家,街道全年营业收入70737.53万元,税收1291.80万元。1998年,面对市场低迷状况加大个体经济税收管理,全年完成税收2300.64万元,其中个体经济税428万元。2000年,围绕“思想重视到位、组织机构到位、招商财力到位、政策奖励措施到位”要求,开展招商引资工作,引进企业27户,注册资金2658万元、美金350万元,企业当年创税收293万元,同时抓原有企业改革深化,增税扩源。2002年,经济工作重点在招商引资,引进企业54户,注册资金1.5亿元。2003年,把发展街道经济放在各项工作首位,招商引资作为重中之重,引进企业61家,招商引资1.72亿元,比上年增长33%,全年完成营业收入9.02亿元,利润1410万元,税收5050万元。

二、经济体制改革

1991年,街道设经济科统一管理街道合作联社、综合社、商业服务组、民政福利、劳动服务所等5个管理机构,分别对其所属经济实体行使行政管理职能。1992年起,为加快街道经济发展,以市场为导向,调整经济结构,“关、停、并、转”一些微利、无利的小修小补小作坊,开发、引进工业加工、房产、建筑装潢等创利项目。实行向有潜力企业倾斜政策,调整部分企业场地,在资金、人才上给予扶植,使街道经济快速发展。1995年,街道经济科建上海华鹰责任有限公司,成为具有法人地位经营性公司。在改革管理体制的同时,对原有企业实行股份制改制试点,有8家企业改制成股份制企业,成立5家有限责任公司。1998年,改革街道经济条线体制,将5个经济条线合并组建成2个分公司,减少管理层次,提高管理效益。2000年,开展“三清”(清三无企业,清“红帽子”企业,清集体担保贷款、集资)工作,对102家企业列出改制计划。2001年,实施“集退民进”,完成23家企业转制改造,明晰原虚假验资的所有者权益40万元,化解街道经济风险,调动经营者积极性,使企业活力得到增强。2003年,对企业管理机制作改革、调整,建立财政预算管理、银行账户管理、专项资金管理等制度,制订街道内部审计工作暂行规定,逐步理顺管理体制,使街道经济平稳发展。

第二节 精神文明建设

一、创建活动

1991年,开展创建文明小区活动。1992年,子长小区被评为全国文明住宅小区。1994年,甘泉路街道与辖区内79个单位建立精神文明共建网络,共同创建精神文明。1995年2月,街道提出用3年时间建成文明社区,并编制有8大类62个指标值的创建文明社区指标体系,成为上海市社区建设管理理论研究重要课题和市文明办制订考核标准的重要参考。同年,子长、章家巷、甘泉苑等6个小区建成市文明小区,志丹、新沪等6个小区被评为区文明小区,成为全市文明小区最多的街道。1996年,在全街道开展“七杯”(甘泉杯、争辉杯、安全杯、为民杯、环美杯、共建杯、振兴杯)竞赛活动。同年10月,举办“文明在社区,希望在甘泉”首届小区节,推动社区文明建设。1997年,以精神文明人格化,组织“小手牵大手”活动,带动社区家庭参与文明小区创建。1998年,建成市、区、街道三级五好家庭118户,评出甘泉社区首批“十大杰出人士”,市、区级文明小区保持全市第一,甘泉苑成为全国文明村镇示范点,甘泉路街道被上海市政府首批命名为文明社区。1999年,甘泉路街道获全国精神文明建设工作先进单位称号,并参与中央文明委关于新一轮精神文明建设目标、载体、形式等课题调研。2002年,将“四爱五比”(爱党、爱祖国、爱普陀、爱岗位,比学习、比干劲、比作风、比自律、比贡献)主题活动融入精神文明建设,在建“好家园”为主题第七届甘泉小区节上,展示社区文明创建成果,有22个小区创建成上海市文明小区,4个小区创建成区文明小区,全街道区级以上文明小区占96.3%。1997~2003年,甘泉路街道连续7年获上海市文明单位称号。2003年,在展示社区文明建设成果时,通过评选“十佳好人好事”、“十佳志愿者”、“十佳楼组长”和“夺七杯”竞赛活动,在社区居民中培育“文明在甘泉人心中,创新在甘泉人手中,学习在甘泉人脑中”的甘泉精神,建成市文明小区23个、区文明小区4个,甘泉路街道被命名为上海市文明社区。

二、社区教育

1990年4月,成立甘泉路街道社区教育委员会,动员社会各方关心支持教育。1993年,调整青少年保护委员会,志丹中学成立家长学校,形成“以学校教育为主体,以社区教育为依托,以家庭教育为基础”三结合教育网络。街道整合社区资源,建立中小学生社会实践、考察基地3个。1996年,在社区学校中建立市民活动中心,开办各类培训班,为社区居民提供文化学习场所。2000年,举办“社区教育在我心中”座谈会,24个居委会与14所中小学校组成社区教育网络,对中小学生开展革命传统、社会公德等教育。2001年,成立街道家庭教育讲师团,举行“家庭教育行动方案”和“家庭教育工作发展现状及基本趋势”专题讲座,推动家庭教育发展。2003年,结合学习型社区建设,以“贴近生活,方便居民,引导思想,吸引参与”为目的,在社区学校开设英语、书法等各类培训班16个,培训8800人次。

三、社区科普活动

1991年,成立街道科普理事会,建立居委会、居民楼组、科普志愿者组成的社区科普工作网络。以宣传身边科学知识,倡导文 明、健康生活方式,开展群众性科普活动。1997年起,实施科普“六个一工程”:一辆科普快餐车,一张科普小报,一支科普志愿者队伍,一批科普信箱,一片科普村、科普楼组,一系列校村挂钩共建活动。1999年,整合社区资源,建立由24人组成的社区科普导师团。全街道有社区科普志愿者2700余人,小小科普志愿者220人。2002年,投入10万余元建造甘泉科普园地。2003年,科普快餐车发车252车次,为2.9万人次送上科普书籍。20个科普信箱共收到309封信,科普讲师团成员回复306封,上门指导3次。编印《科普信箱》精读本二册,印发200册。由社区中小学生编辑《小小看社区》小报,刊出“科普小叮当”专版14期,印发1400份。1997~2003年,共投入科普经费48万余元,建科普画廊3个、科普宣传橱窗37个,设立43个科普报栏、21块科普宣传牌,每个居委(区档案局供稿)会都有科普活动室。

明、健康生活方式,开展群众性科普活动。1997年起,实施科普“六个一工程”:一辆科普快餐车,一张科普小报,一支科普志愿者队伍,一批科普信箱,一片科普村、科普楼组,一系列校村挂钩共建活动。1999年,整合社区资源,建立由24人组成的社区科普导师团。全街道有社区科普志愿者2700余人,小小科普志愿者220人。2002年,投入10万余元建造甘泉科普园地。2003年,科普快餐车发车252车次,为2.9万人次送上科普书籍。20个科普信箱共收到309封信,科普讲师团成员回复306封,上门指导3次。编印《科普信箱》精读本二册,印发200册。由社区中小学生编辑《小小看社区》小报,刊出“科普小叮当”专版14期,印发1400份。1997~2003年,共投入科普经费48万余元,建科普画廊3个、科普宣传橱窗37个,设立43个科普报栏、21块科普宣传牌,每个居委(区档案局供稿)会都有科普活动室。

四、社区文娱活动

1991年起,为丰富居民文化娱乐生活,甘泉路街道文化站组建歌咏队、舞蹈队及沪剧、越剧、淮剧等戏剧沙龙,成为社区群众文化活动主角,多次参加市、区各类文化娱乐活动。

1995年,举办“甘泉杯”家庭读书活动,有万余户家庭参加,2户家庭参加区读书竞赛。1996年,成立泉辉民间收藏协会,举办蝴蝶、钱币等私人收藏品展览,每年一次,吸引一批雕刻、烟票、像章、书画等收藏爱好者,成为甘泉地区特色活动之一。1998年起,街道图书馆每年组织一次家庭读书活动。2001年,成立甘泉侨友读书会。1995~2002年,共有6万余人次参加街道组织的各类家庭读书活动。2001年,街道与辖区内商家联合举办“非常风采”现场秀广场月月演活动,将群众文化活动与商家服务相结合,丰富社区文化,促进商家经营。至2003年,举办广场月月演活动25场,参与人员近千人,观众万余人次。2003年,甘泉社区学校综合活动中心开设钢琴、小提琴、二胡、吉他、书法、绘画、声乐、戏曲等培训班,满足各层次居民需求。

五、社区全民健身活动

1993年,以老年体育协会为主,组织社区中老年人开展益寿功、练功十八法、木兰拳等拳操活动,并组织一些小型比赛,以吸引更多居民参加。1997年,举办新春健身长跑活动,300余人参赛。同年,举办地区6所中学及社区青年3002人参加“迎八运,庆回归”火炬接力赛,组队参加区“迎八运”园林体育大汇展和区木兰拳比赛,获优秀组织奖。1998年,以居委会为单位建立老年拳操队、扇子舞、红绸舞等队伍。12月,组织“平二杯”甘泉社区青少年乒乓球赛、“甘泉杯”青少年足球赛,200多名中小学生参加比赛。举办“甘泉路街道小区园林体育辅导站拳操队伍汇演”。木兰拳队和踢毽子队在上海市第七届老年人运动会上获得8枚金牌、4枚银牌。1998年,甘泉路街道被评为上海市群众体育先进集体。1999年,在子长一委、新长小区、章家巷小区等8个小区建居民健身苑(点)。2000年,健身苑(点)增加到21个,安装各种健身器材210件,各居委会配备健身指导员,对居民健身活动进行指导。2002年,开展全民健身周、全民健身日活动,组织木兰拳队参加上海市第十二届运动会,获得老年组团体第二名、中年组团体第三名。2003年,甘泉社区有健身苑(点)31个,健身房1个,体育辅导站20个,各类健身队伍121支,街道以“亲近自然,有氧健身”为主题,开展全民健身日活动,带动更多居民参与户外健身活动。

第三节 社区服务与社会保障

一、社区服务

1991年,成立甘泉路街道社区服务中心,设便民利民服务项目近50项,为社区居民提供服务。1997年,街道投资171万元,建成有50张床位、宾馆式服务的合阳老年公寓。投资40万元与社区单位一起建成集文化、娱乐、休闲、便民服务于一体的社区服务中心,街道被评为市重点工程实事立功竞赛优秀单位,各居委会设置各种社区服务网点,形成九大系列60余类服务项目。全街道设置34个居民求助联系箱,为地区居民排忧解难。1998年,社区服务中心开设24小时社区热线,为居民提供咨询、投诉服务,求助1166人次,解决1161人次,解决率99.5%,居民满意率98.8%。2001年,建立和逐步完善社区服务信息网和信息工作管理网,使网上信息承诺与服务到位相统一。2003年,先后投资968万元,新建、改建和扩建3所社区养老院,总面积6969平方米,共有养老床位264张。甘泉路街道先后被评为上海市社会保障卡服务站先进集体、上海市拥军优属先进街道。

二、社会救助

1991年,以政府拨款和街道集资帮困相结合,对社区中困难群体实施各种救助,实现贫有人济,困有人帮,病有人医。1997年6月,甘泉路街道在全市率先成立社会保障委员会,建立“一个体系保障,一个网络覆盖,一个口子上下,一个窗口服务,一个基金托底”的社会保障运行机制,当年募黛社会保障基金34万元,为地区528户困难家庭送上补助金、慰问品共计4.6万元。1999年起,街道每年用于扶贫帮困资金保持在3万元左右,辖区中100多个单位与社区孤老、重残无业、特困家庭挂钩,结对帮困。2002年,做好政策扶贫工作,发放帮困卡6921张、医疗救助313人次、帮困结对986对、帮困助学109人,全年共补助各类人员近3万人次、280万元。2003年,把关心困难群体生活作为重点任务落实,为153名残病人员落实医疗保险。1999~2003年,享受低保5306人次、106.46万元,发放粮油帮困卡8.09万张、202.16万元,医疗救助493人次、发补助金53.56万元。

三、再就业工程

1991年,随着劳动用工制度改革,地区下待岗、无业人员逐年增加,以“凝聚力工程”和“再就业工程”为突破口,调查摸底,通过各种途径解决下岗人员再就业。1995~1996年,共安置就业2274人。

1997年,建立三道保障线,实行24小时再就业托底安置承诺,以居委会为基础,分流下岗职工;以街道事业性中介机构为依托,开发就业岗位。街道社区服务管理科、物业管理科、市场管理科等部门开发和调整出保安、保洁、保绿、废品回收等社区公益性劳动岗位,全部安置困难对象,一年内安置200余人。创造再就业基地,街道与上海联运公司集装箱分公司、上海联合利华牙膏有限公司等合作,建立4个生产自救基地,新增工作岗位455个,安置上千人次就业。1997~1998年,安置就业6860余人次,综合就业率90%,实现“三无”(无双失业、无双下岗、军属无待岗),甘泉路街道被评为区再就业工作先进集体,《人民日报》、《解放军报》等作了报道。2000年,在企业、物业、学校、医院等单位安排保安、保洁、护工等就业岗位,并继续发展非正规就业劳动组织,全年共安置5205人次。甘泉路街道被评为上海市再就业和社会保障工作先进集体。2003年,把改善创业环境和增加就业岗位作为重要工作抓,完成新增就业岗位1123个,超额完成指标17%,安置下岗、失业、协保人员就业1452人次。建立就业与救助双向联动机制,发展非正规就业组织32个,开发“4050”项目3个,举行春秋两季大型招聘会,提供各类岗位近1000个,当场达成意向770人。

第四节 环境建设与管理

一、环境整治

1991年,在创建卫生里弄、整洁街道活动中,通过宣传上海市环境卫生管理条例,提高市民环卫意识,组织机关干部和居民群众参加每星期四卫生整治活动。1991~1994年,有1.4万人次参加整治楼道活动,投放灭蟑螂、灭蚊蝇、灭鼠药1000余公斤。1994年,街道灭蟑螂、灭蚊蝇、灭鼠均达到国家和市标准,子长一委被评为市“十佳卫生里弄”。1995年,甘泉路街道被命名为上海市一级卫生街道。1997年,开展“制止新违章,拆除老违章”的“感觉工程”,拆除违法建筑2500平方米,建绿地1.19万平方米。1998年,出资100万元把志丹路建成市级规范化道路;投入101万元,“拆违”5600平方米,增绿、补绿、新建绿地2.5万平方米。甘泉路街道获1998年度“绿叶杯”街(镇)际绿化竞赛银奖。1999年,对新村路、西乡路、双山路、宜川路、灵石路等路段进行整治,拆除违法建筑9082平方米。2000年,创下“三个之最”:拆违162间、2.16万平方米,创历年之最;用于道路改造资金超300万元,创历年之最;绿化面积创历年之最。2003年,围绕“大环境、小环境相结合,向小区延伸”管理思路,实施无界化管理,街道与黄陵路、志丹路、甘泉路沿线374家商店签订门前环境综合责任书。综合整治汪家井、周家巷等小区房屋15万平方米,封闭高层垃圾通道20幢,改造垃圾房5座,投资14万元,修复志丹路景观灯。建成4个卫生示范小区,2个环保小区。

二、市场整治

1991年,甘泉地区有沪宜、华环、甘泉二村、西乡路等4个菜场集市,在开展创建国家卫生城区活动中,取缔西乡路、黄陵路、子长路等集市占路设摊现象,加强集市管理。1994年,集市管理在全区评比中名列第一。1995年起,街道根据市政府消灭马路市场的意见,统一规划,建成2个室内集市。2001年,集市全部人室经营。街道市容执法队加强每天巡逻管理,防止乱设摊回潮。

三、治理污染

1992年起,街道开展创建环境噪声达标社区活动,对辖区范围内建筑工地、企业和居民区内固定噪声源进行检查和治理。1997年,开展大气污染物排放达标街道创建,年底经市环保局检查达标。1999年起,开始“基本无燃煤社区”和“三无小区”创建活动。辖区内有烟尘排放单位22个,有茶水炉、炊事炉、营业灶458台(眼)。至2002年,取缔燃煤灶具222台,10台燃煤锅炉改为燃油锅炉,226台燃煤炉灶均改为燃气灶具,实现清洁能源化,整改率100%,创建成“基本无燃煤社区”。

四、旧区改造

甘泉地区原有多户合用“二万户型”房9.34万平方米,均为20世纪50年代建造,有居民5469户。1988年起,为改善居民住房条件,逐渐拆除“二万户型”房,建成多层和高层住宅。至2003年,“二万户型”房全部拆除,共建成多层、高层住宅513幢,总建筑面积15.22万平方米,迁入居民1.38万户。

第五节 社区稳定与治安防范

一、信访与人民调解工作

1992年12月,成立甘泉路街道人民调解委员会,各居委会共建立229个调解小组,有896名义务调解员。调解工作贯彻“以防为主,调防结合”原则,及时化解各类矛盾纠纷。街道每年到各小区宣传法律法规,有效地防止社区矛盾激化。1998年,建立社区纠纷调处中心,设立信访、人民调解接待室,法律咨询站,实行5天全日制接待和星期四领导接待日。2002年,建立联合接待工作机制、首问责任工作责任机制、司法、信访人员工作责任制、窗口值班制、窗口工作流程、答复、回访制等制度,规范信访受理、调处。司法、信访人员耐心接待及时疏导,有效防止社区矛盾激化。2003年,重视源头预防化解工作,坚持首席人民调解员制度和调解主任交流会诊制度,共调解各类纠纷150起,化解纠纷苗子431起。2002年、2003年,甘泉路街道司法、信访工作被评为区“文明窗口”。1991~2003年,共受理各类纠纷288起,调解成功率为99.7%。

二、治安防范

1992年,开展“创建安全小区”活动,制订小区防范“十二字方针”(护好村、守好楼、看好门、管好人),新村居民住宅区形成大包围小分割,建立护村队加强巡逻值勤,落实门卫值班力量,阻止“三无”(无户口、无职业、无固定住处)盲流人员进入居住小区。1995年,各小区逐步进行治安防范硬件建设。1996年,动员居民安装对讲自动防盗门、防盗锁等,人室盗窃案发案率明显下降。

1997年,在1479幢门楼安装声控灯,亮灯率100% ;3.5万余户居民家安装防盗门、窗栅、铁门锁角铁,安装率91.46%。同时,加大创建安全小区力度,设治保队、调解队、护村队、楼组护楼员,小区中贴安全警言,建立深夜护村巡逻队,居委会干部和责任民警实行中班制,警力和治安力量延伸到后半夜,人室盗窃案比上年下降20%。建成市安全小区16个、区安全小区8个。甘泉路街道被评为上海市社会治安综合治理先进集体。1999年,开展“百日无人室盗窃竞赛”活动,增发治安值勤红袖章1500只,千余名在职党员参加夜间治安巡逻。2000年,在治安薄弱小区成立夜间专职护村队,小区车辆进出实行发牌制度,有效遏制车辆失窃。2001年,甘泉路街道获上海市社会治安综合治理先进集体。2003年,全街道建成市安全小区11个、区安全小区9个。

三、外来流动人口管理

1991~1993年,成立外来人口管理领导小组和外来人口管理办公室,聘用10名工作人员和55名户籍协管员,对地区内53个建筑施工队及4个马路集市外来人口进行地毯式调查,有2501人申领暂住证,办证率95%。1992年,甘泉路街道获上海市外来人口管理工作一等奖。1998年,加强对房屋出租人(房东)责任管理。严格控制无证经营饭店、茶室、旅店,加大对“三无”(无户口、无业、无固定住处)盲流人员的遣送,从源头上控制外来人员数量。2000年,外来人员管理日趋规范,外来人口管理办公室在做好外来人员登记发证同时,对出租房房东和外来人员加强法制宣传教育,提高法制观念。2003年,外来人员管理形成网络化,全年登记在册外来流动人员1.56万人,申办领证1.25万人,领证率80.28%。