宜川路街道原名宜川新村街道,位于普陀区东部。宜川新村是普陀区继曹杨新村之后的又一个工人新村。

1992年,宜川新村街道与供水、供电、供气三家公司签约共建精神文明,共建活动得到市、区领导肯定和新闻媒体关注。1994年,有百年历史的平江地区由黄浦区房产局投资改建,实现当年动迁,当年开工,创下全市旧区改造动迁速度之最,成为上海最大利用内资改造旧城区的典范。1999年7月,宜川新村街道与中山北路街道撤二建一,成立宜川路街道。成立后的宜川路街道加大环境整治力度,投入巨资,拆违建绿,修建道路,为社区居民创造一个整洁生活环境。2003年,宜川路街道经济发展进入快车道。

1991~2003年,宜川路街道先后获上海市拥军优属模范街道、上海市社会治安综合治理先进集体、上海市社区建设示范街道、上海市文明社区等称号。

第一节 街道经济

一、经济发展

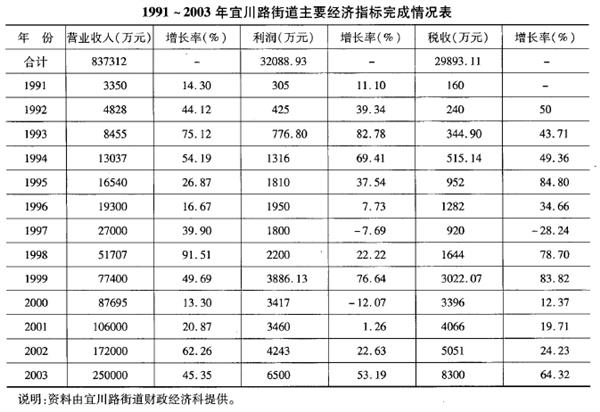

1991年,宜川新村街道经济以摊、亭、棚为主。1992年,为加快发展街道经济,制订《宜川新村街道关于进一步发展经济若干规定》和对引进入才、引进项目、引进资金的奖励办法。至1993年,建成延长西路、骊山路、宜川路三条商业街及大洋桥小商品市场、泰山支路纺织品劝业市场和建材市场,有大批客商人驻。1994年,新办民邮包装材料厂、上海鼎新房产开发咨询公司、上海对外经济合作公司普陀十一部等25家企业,同时,调整15家微利企业,扩大重点骨干企业经营规模,街道营业收入首超亿元,达1.3亿元,经济工作排名从全区第九位上升到第五位。

1999年,街道从直接经营企业转变为利用地域优势,成立招商办公室,招商引资,招商引税。是年,引进企业37家,注册资金3799万元。2002年,确立巩固基础、拓展市场、强化引进的原则,使街道经济稳步发展。2003年,引进企业58家,注册资金4.5亿元,其中徐工集团上海营销公司、上海考泰斯塑料制品有限公司、安天置业有限公司等5家企业成为纳税大户。2003年底,完成营业收入25亿元、税收8300万元、实现利润6500万元,为社区建设打下扎实经济基础。

二、经济体制改革

1991年,宜川新村街道以里弄经济为主,占街道经济的50%。1992年,为适应市场经济发展,街道经济条线精简管理人员,分别成立经营性公司。街道合作联社与宜川工贸公司剥离,变更为经营性联宜工贸公司,原合作联社管理职能由宜川工贸公司承担;民政福利条线成立通华工贸公司和通惠工贸公司;幼托管理中心成立鸿源工贸公司,各公司均为具有法人资格的经济实体。1993年,企业推行全员劳动合同制、上岗合同制和干部聘任制等。1995年,对街道经济产业结构作较大调整,关、停、并、转一些弄堂企业,微利企业转为抵押承包经营。

2000年,全面开展以产权制度改革为重点的经济体制改革,成立“新宜川经济发展有限公司”,建立街道企业改制工作领导小组,全面推行企业资产重组与产权制度改革。2001年,有123家企业转制,其中“脱红帽”97家,股份合作制11家,有限责任制和独资企业14家,拍卖1家。转制后产权明晰,政企脱钩,给企业提供了发展空间。同年,成立宜川路街道集体经济资产管理办公室,对改制后剩余资产集中管理和经营。2003年,成立街道财经委员会和街道会计记账中心,统一管理街道资金。通过进一步调整产业结构,扩大招商引资,为经济可持续发展奠定扎实基础。

第二节 精神文明建设

一、创建活动

1992年,宜川新村街道成立文明市民教育研究会,对居民开展做文明市民教育。宜川四村建成街道内第一个区文明小区。同年10月,宜川新村街道与市供电局沪北供电所、市煤气公司普陀区办事处、市自来水公司沪北管线所签订共建精神文明协议,聘请17名义务监督员,使居民中出现“水、电、煤”急难问题得到及时解决。1997年,平江小区获全国城市物业管理优秀住宅小区称号,并建成两个市文明小区、五个区文明小区。2002年,开展“塑造城市精神,做可爱的宜川人”大讨论,推动文明小区创建活动。至2003年,共建成13个市文明小区、11个区文明小区。2001~2003年,宜川路街道连续二次被评为上海市文明社区。

二、社区教育

1991年,成立社区教育委员会、青少年保护委员会;各学校成立分会和家长委员会。依托社区资源,以厂校挂钩、校弄挂钩形式,建立6个青少年实践基地。1999年,宜川中学组织学生开展社会调查,撰写《赵家花园史》。2000年,街道成立青少年双休日活动俱乐部,组织学生开展系列活动,让学生了解社区,热爱社区。2001年,宜川路街道提出创建学习型社区,在宜川中学建立社区学习中心,各居委会设学习室和图书室,并配备学习指导员,成为社区居民再学习和开展活动的平台。2002年,宜川社区学校成立。至2003年,社区学校开设歌舞、书法、英语口语等培训班71班次,2500多人次参加培训。2001-2003年,连续3年召开创建学习型小区现场交流会,赵园、泰二、泰三等居委会被定为街道学习型实验小区,有28个楼组被评为学习型楼组。

三、社区科普活动

1991年,宜川新村街道创办健康教育、身边科学宣传画廊,举办知识性、趣味性科普知识活动,获区优秀组织奖。1995年,在上海染料研究所建立科普传播基地,成为中小学生科普实践场所。1996年,开展创建科普村工作。1997年,宜川四村、赵园、泰一、泰山宅等居委会被评为区科普村。2001年,街道投入20万元,在华阴路和宜川三村建造百米科普画廊。同年,在骊山路修建名人名言科学文化一条街。2002年,分别在赵园、宜二、泰二等居民小区建立科普艺术长廊和科普宣传广场。2003年,在宜川公园建立环保科普基地、赵家花园科普示范点。街道举办“科学为生活添彩、文化替家庭增辉”科学健身“六个一百”活动(评选100个健康楼组、100户健康家庭、100名健康老人,展出100幅科学健身宣传画、100块科学生活宣传板,发放100册科学生活读本),被评为普陀区社区特色科普活动优秀项目。平江、泰三、宜三、大洋、泰二、宜二、华阴、宜六等8个居委会被评为区科普村。

四、社区文娱活动

1991年,宜川新村街道投资30余万元新建多功能文化中心站,丰富地区居民文化生活。1993年,举办为期40天的宜川新村建村40周年村庆活动,以“知我宜川、爱我宜川、建我宜川”为主题,组织居民开展系列活动,拍摄反映宜川新村40年变化的电视纪实片《宜川在前进》。1997年,街道歌咏队在全区《阳光大地》合唱比赛中获第二名。2001年,举办“新联纺杯”社区戏曲大舞台,有60个社区单位参加,戏曲大舞台节目被东方电视台制作成30分钟专题片播放。2002年9月,“迎国庆宜川街道首届戏曲节”在平江小区举行,戏曲爱好者自编自演京剧、沪剧、淮剧、越剧等戏曲。同年12月,举办“宜川新家园,宜川新村五十周年庆典晚会”,5名与宜川新村同龄的社区居民在晚会上点燃“生日蜡烛”。2003年,由社区中爱好文艺的居民组建48支文艺团队,其中《鼓韵腾狮》成为宜川社区群众文化品牌。同年9月,宜川社区第二届戏曲节在中远两湾城广场开幕,吸引观众近千人。

五、社区全民健身活动

1991年,宜川新村街道成立老年人体育协会(简称老体协),老体协在动员和组织社区老年人开展健身锻炼活动中发挥了积极作用。1993年,宜川新村街道老体协获上海市老年体育“青松奖”先进集体称号。1996年,组织娃娃比赛、家庭田径兴趣赛、中学生篮球赛、职工拔河赛、老年人拳操赛等,吸引2万人次参加活动。同年12月,举行宜川新村街道首届健身节,有近千人参加。街道通过开办科学健身讲座、健身项目培训等活动,提高居民健身锻炼积极性,在居民小区建21个健身苑,为居民就近锻炼提供方便。2001年,宜川二村健身点被评为上海市社区体育锻炼设施工程优秀管理点。2002年,更新健身点15个,更新健身器材94件,并组织志愿者加强健身苑的管理。同年,街道开展“三个一百”评选活动,评出100个优秀健康楼组、100户健康家庭、100名健康老人。

第三节 社区服务与社会保障

一、社区服务

1991年,开展多种形式社区服务活动,有八大系列70多个服务项目为社区老年人、残疾人、优抚对象、婴幼儿服务,方便居民日常生活。1995年,服务项目增加到96项。1996年,由80多名待岗人员组成专业服务队,服务项目98项,以产业化有偿服务、便民利民低价服务、特困群体无偿服务形式,全年为居民服务5万余人次。1997年,成立宜川社区事务管理中心和社区服务中心,以“快、优、全”为服务宗旨,实行全天候服务,上门服务2万余人次。2000年,建立助残志愿者联络站,为辖区内1190多名残疾人提供服务。2003年,社区服务中心开展“三网”(社区服务网、社区热线网、市政府服务网)联动,方便居民网上咨询、求助、查询等。社区事务管理中心规范服务,推行“首问制”,居民服务要求得到及时解决。同年6月,成立民间组织服务中心,在部分居民区成立民间组织服务站,通过整合社区资源,为社区群体提供各类服务。

二、社会救助

1991年起,以政府拨款和社会集资帮困相结合办法,对社区中社会孤老、重残无业人员、特困家庭等发放助养金、粮油帮困卡、医疗补助费等,实施定期或一次性救助。1996年,地区中下岗、待岗人员增加,不少人生活发生困难,街道及时为他们办理临时“低保”,有893人次享受城市居民最低生活保障,发放金额84.39万元。1997年起,街道用于社会救助资金逐年增加,每年在百万元以上。2003年,全街道享受城市居民最低生活保障2.2万人次,发放金额490万元,发放粮油帮困卡4818人次、累计12.05万元,206名特困对象得到21.68万元医疗补助。

三、再就业工程

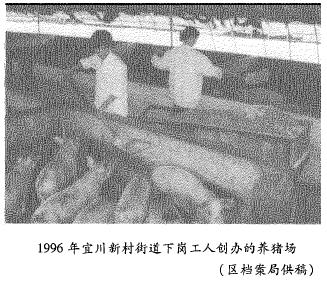

1992~1995年,宜川新村街道每年安置1000多人次就业。1996年,街道劳动服务公 司创办川达公司,在宝山区刘行镇租赁4.67公顷土地,建养猪场,成为再就业生产自救基地,50多名下岗工人打破世俗观念,成为养猪人,《人民日报》、《新民晚报》、上海电视台以《上海下岗工人再就业的故事》作专题报道。当年,共创办30个生产自救基地,解决500余人就业。1998年,成立公益服务社,吸纳227名下岗职工。并通过挖潜,开发保洁、保绿、保安等岗位,解决1561人次上岗。2000年,从拓宽就业渠道着手,通过开发非正规劳动组织、到企事业单位寻找岗位等,为待业人员提供393个就业岗位,3200人次走上再就业岗位。2002年,各居委会配备就业援助员,加强对待业人员职业指导、进行岗前业务培训。2003年,在拓宽就业渠道上下功夫,新增就业岗位1189个,新开办非正规劳动组织40个,共安置就业3100余人次。1992~2003年,共安置2.45万余人次再就业。2003年,宜川路街道社会保障中心被评为普陀区文明单位和区再就业工作先进集体。

司创办川达公司,在宝山区刘行镇租赁4.67公顷土地,建养猪场,成为再就业生产自救基地,50多名下岗工人打破世俗观念,成为养猪人,《人民日报》、《新民晚报》、上海电视台以《上海下岗工人再就业的故事》作专题报道。当年,共创办30个生产自救基地,解决500余人就业。1998年,成立公益服务社,吸纳227名下岗职工。并通过挖潜,开发保洁、保绿、保安等岗位,解决1561人次上岗。2000年,从拓宽就业渠道着手,通过开发非正规劳动组织、到企事业单位寻找岗位等,为待业人员提供393个就业岗位,3200人次走上再就业岗位。2002年,各居委会配备就业援助员,加强对待业人员职业指导、进行岗前业务培训。2003年,在拓宽就业渠道上下功夫,新增就业岗位1189个,新开办非正规劳动组织40个,共安置就业3100余人次。1992~2003年,共安置2.45万余人次再就业。2003年,宜川路街道社会保障中心被评为普陀区文明单位和区再就业工作先进集体。

第四节 环境建设与管理

一、环境整治

1991年起,针对宜川地区房屋陈旧,违法搭建多,基础设施较差的状况,以拆违建绿为突破口,街道投入317万元,拆除宜川一村、二村、三村和赵家花园小区违法搭建2179间、2.05万平方米,清运垃圾1.96万吨,新建和调整绿地9万余平方米。对区域内989幢居民楼进行全面整治,发动居民清理乱堆物和卫生死角。1996年,宜川新村街道被评为市二级卫生街道。1999年起,投人400多万元,对街道周边交通路、光新路、沪太路及辖区内宜川路、洛川路、泰山支路等6条道路进行整治,共拆除沿路违法搭建6.84万平方米,新建绿地7.12万平方米,在洛川路等处建透绿围墙1840多米。同时,在小区中开展住宅楼“白化、净化、美化”系列活动,街道投入2500万元,粉刷大楼1176幢。2001年,宜川路街道创建成市一级卫生街道。

二、市场整治

1991年前,宜川地区有农贸市场4个,其中马路市场2个。1991年,对骊山路、大洋桥、洛川路农贸市场开展“普净1号”行动,共清运垃圾3500吨。1992年,对中华新路彭越浦河边的农贸市场进行执法整治,拆除违法建筑350平方米,新建绿地80平方米。2001年,街道投入1200万元,将原洛川路小学改建成室内市场,拆除洛川路马路集市,宜川地区马路市场全部人室。2003年,对泰山支路集市进行整治改建,拆除棚、摊、亭550间,摊位全部进入室内市场。同年,全面整治宜川路沿街234家商铺,拆除违法搭建商铺800平方米,杜绝跨门营业和乱设摊,统一安装店名牌,并与店主签订“门前综合承包责任制”。

三、治理污染

1992年,成立创建宜川新村环境噪声达标小区领导小组,对辖区内噪声源进行治理,并通过市环保局安静、噪声达标小区验收。1996年,开展创市环境噪声达标和创区大气污染排放达标工作,在20个居民小区开展创“三无小区”(无噪声、无燃煤、无大气污染排放)活动。街道与辖区内单位签订《双达标责任书》,街道环保部门每周进行2次检查,共责任51个单位整改。1999年,辖区内有46个噪声源单位,其中40个单位进行整治,信立城大厦等42家烟尘排放单位对燃煤锅炉进行改造,烟尘排放量由原来每年22.73吨下降为18.3吨,二氧化硫年排放量由128.1吨下降为47.80吨,区域环境噪声达到规定标准,街道“双达标”工作通过验收。2001年,宜川路街道建成基本无燃煤街道。

四、旧区改造

平江地区和建民村是宜川地区两处危房简屋成片、住房拥挤的穷街陋巷。因居住环境差,居民强烈要求改造。1994年1月,成立平江地区改建指挥部。宜川新村街道配合市政府信访办在办事处设立市政府信访接待站,上门做动迁居民疏导工作,年内全部完成3449户居民和65个单位动迁任务,实现平江地区改造工程当年签约、当年动迁、当年开工。共拆除建筑面积13万平方米,改造后的平江地区新建住宅面积30万平方米。

2002年7月,成立建民村地块改造指挥部。同年11月,建民村地块改造指挥部与上海昊川置业有限公司签订建民村地块改造开发合作协议。2003年11月,建民村地块改造动迁工作启动。

第五节 社区稳定与治安防范

一、信访与人民调解工作

1991年起,为化解社区各类矛盾,加强信访和人民调解网络建设,每个居民小组设有一名调解信息员,及时掌握居民中突出问题和不稳定因素,做好缓解和化解工作,做到小事不出楼组、大事不出居民委员会。1997年,成立宜川社区纠纷调处领导小组和宜川社区纠纷调解中心。同年,成立宜川地区政法干警法律纠纷调解义务服务队,为社区居民提供法律咨询,参与调解民事纠纷。

2000年,街道设立信访办,建立信访值班制度和星期四领导接待日制度,全天候接待居民群众来电、来信、来访,及时疏导,避免矛盾激化。2002~2003年,星期四领导接待日共接待171批次,255人次。1991~2003年,受理民间纠纷2300余起,调解率100%,成功率98%;受理人民来信共1650余件,来访3700多人次,"110”接处警1239起,处理率100%。2003年,宜川路街道调解委员会被评为上海市优秀人民调解委员会。

二、治安防范

1991年起,宜川路街道与辖区内46家企事业单位和22条里弄签订治安防范承包责任书,成立地区治安责任人协会。建立“防日撬”看家护楼治安岗和夜间巡逻队等群防群治队伍,对社区治安防范起到积极作用,群防群治工作曾被上海电视台、上海人民广播电台报道。

1996年,在居民住宅楼中实施楼道灯光工程,全街道1011个门牌共安装公用楼道灯6055盏,方便夜归居民,消除住宅楼不安全隐患。楼道灯光工程为全市首创,并在全市推广。1997年起,逐步加大防范设施建设,对楼道照明系统进行改造,确保亮灯率。1998年,投资20万元建造小区封闭围墙375米,设立门卫35个,建自行车棚56个,对部分居民小区实行半封闭式管理。1999年,投入21万元,建围墙6500米,安装小区大铁门31扇、旋转门600余扇,增设门卫、岗亭50个,并组建150人的保安队,实行24小时门卫值班。

安全小区创建活动提高了居民自我防范意识,至2003年,居民户自装防盗门、防盗窗、防盗插片等防盗设施率达90%。1992~2003年,宜川路街道建成市安全小区7个,区安全小区11个。街道4次被评为上海市社会治安综合治理工作先进集体。

三、外来流动人口管理

1992年,针对老城区外来人员多的状况,经常组织人员对外来流动人员集中地进行整治,在平江、大洋、交西等棚户区成立外来人口管理和私房出租管理小组,规范私房出租,及时掌握外来流动人员流向。1994年,街道成立外来人口管理办公室,加强外来人员暂住证申报工作,规范办证和验证制度,做到管理有序、来者登记、去者注销,不定期上门检查,及时了解动态,并与私房出租户主、建筑施工队签订治安承包责任书。2000年,建立房屋租赁协管服务社,19条里弄建立外来人口登记站,以“三点二证一库”(落脚点、居住点、工作点,务工证、经营证,信息管理库)为突破口,加强对外来人口的法制教育。2002年,建立外来人员思想政治指导员制度,聘请28名在职党员和12名退休党员担任外来人员思想政治工作指导员,从思想上、工作上关心他们,发挥他们在社区建设中的积极作用。2003年,宜川地区有外来人员6095人,其中办证4380人,领证率71.86%。

四、刑释解教人员安置帮教

1991年起,宜川路街道与公安派出所、居委会、家庭对地区中“两劳”(劳动改造、劳动教养)人员组成三级帮教网络,对其思想、生活、就业全面关心帮助,使大部分人走上新生。2000年,街道建立“两劳”人员帮教安置协调小组,对辖区内在押“两劳”和刑满释放人员进行“一人一卡”登记,社区志愿者与11名服刑人员“一帮一”签约。由民警、居委会干部、家庭成员组成帮教小组,对刑满释放人员进行非强制性教育、扶助、管理,想方设法安置就业,做到思想上有人关心,生活困难有人帮助。2003年,刑满释放人员就业率62.4%,重犯率控制在1.5%。